Was kostet dein täglicher Chat mit der Umwelt?

Digital ist nicht gleich emissionsfrei

Das Internet scheint auf den ersten Blick sauber zu sein. Kein sichtbarer Müll, keine rauchenden Schornsteine, kein Stau auf der Datenautobahn. Doch sobald du eine Frage an eine KI stellst, beginnt im Hintergrund ein hochkomplexer Prozess. Server springen an, Daten werden verarbeitet, verschickt, gespeichert. All das braucht Energie. Nicht ein bisschen, sondern ziemlich viel.

Gerade große Sprachmodelle wie ChatGPT wurden mit enormen Datenmengen trainiert. Dieses Training erfordert monatelanges Rechnen in gigantischen Rechenzentren, oft betrieben von Hunderten oder sogar Tausenden Servern.

Um beispielsweise KI-Modelle wie ChatGPT zu trainieren, wird laut Expertenschätzungen etwa so viel Strom benötigt wie für eine Großstadt. Das sorgt nicht nur für einen enormen Stromverbrauch, sondern auch für zusätzliche Kühlleistung. Schließlich müssen diese Maschinen rund um die Uhr laufen, ohne zu überhitzen. Eine einzelne Trainingsphase kann so viel CO₂ ausstoßen wie mehrere Langstreckenflüge.

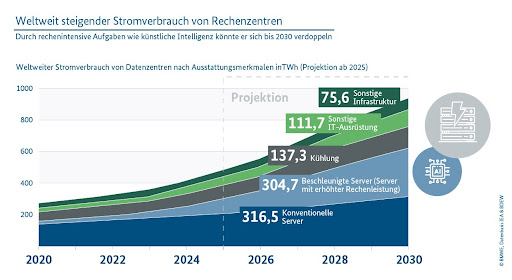

Stromverbrauch von Rechenzentren

Der tägliche Verbrauch zählt

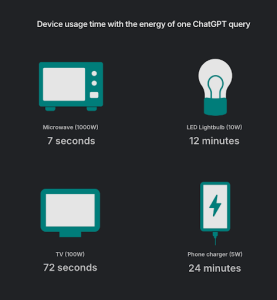

Natürlich verursacht nicht jede einzelne Anfrage solche Mengen an Emissionen. Aber auch der alltägliche Gebrauch von KI ist energieintensiver als man denkt. Schätzungen zufolge verbraucht eine einzige KI-Anfrage drei- bis fünfmal so viel Energie wie eine klassische Google-Suche. Und wenn du dann mehrere Fragen am Tag stellst, rechnet sich das schnell hoch. Multipliziert man das mit Millionen Nutzern weltweit, ergibt sich ein überraschend großer ökologischer Fußabdruck.

Dabei spielt nicht nur der Energiebedarf selbst eine Rolle, sondern auch die Frage, woher der Strom kommt. Wird das Rechenzentrum mit grünem Strom betrieben oder mit fossiler Energie? Leider ist das oft unklar. Transparenz ist in dieser Branche noch keine Selbstverständlichkeit.

Wo landen deine Daten eigentlich?

Viele Rechenzentren stehen in Ländern mit günstigen Strompreisen. Das klingt auf den ersten Blick effizient, ist aber in Sachen Nachhaltigkeit nicht immer optimal. Denn günstiger Strom bedeutet nicht automatisch klimafreundlicher Strom. In manchen Regionen wird Energie noch immer aus Kohle oder Gas gewonnen. Auch wenn einige Tech-Konzerne mittlerweile grüne Initiativen starten, ist der Wandel längst nicht überall vollzogen.

Je nach Standort des Nutzers und technischer Struktur der Anwendung können Anfragen unterschiedliche Wege nehmen. Deine Frage an die KI wird möglicherweise über viele Server geleitet, bevor sie verarbeitet wird. Je nach Tageszeit, Netzbelastung und Serverkapazität kann sich der Energiebedarf pro Anfrage also deutlich unterscheiden.

Digitale Tools als heimliche Stromfresser

Manche Nutzer verändern den Weg ihrer Daten ganz bewusst. Wer etwa einen günstigen VPN nutzt, leitet seine Anfrage durch zusätzliche Server – oft in einem anderen Land. Das hat Vorteile beim Datenschutz und schützt die eigene Privatsphäre. Gleichzeitig wird der Datenweg verlängert und komplexer. Das ist nicht dramatisch, aber es erhöht den Ressourcenverbrauch pro Anfrage ein kleines Stück.

Gleiches gilt für Browser-Erweiterungen oder Tracker-Blocker. Auch sie greifen in die Struktur des Datenflusses ein und können die Rechenleistung leicht erhöhen. Das ist in vielen Fällen sinnvoll und notwendig, aber es ist gut zu wissen, dass auch solche digitalen Helfer einen kleinen Einfluss auf die Umweltbilanz haben können.

Was kannst du tun?

Du musst nicht auf KI verzichten oder dein digitales Leben komplett ändern. Aber ein bewussterer Umgang kann schon viel bewirken. Frag dich beim nächsten Mal kurz, ob du die Antwort von ChatGPT wirklich brauchst – oder ob du sie auch selbst finden kannst. Vielleicht hilft ein Blick ins Bücherregal, ein Gespräch mit einer Kollegin oder dein eigener gesunder Menschenverstand.

Auch etwas Ordnung im digitalen Alltag tut gut. Muss jede App ständig im Hintergrund laufen? Brauchst du wirklich alle Push-Nachrichten? Und ist ein VPN immer nötig – oder nur in bestimmten Situationen?

Und was ist mit den Anbietern?

Während du als Nutzer deinen kleinen Teil beitragen kannst, liegt die größere Verantwortung bei den Anbietern. Rechenzentren effizienter gestalten, auf Ökostrom setzen, Prozesse optimieren – all das ist technisch längst möglich. Was fehlt, ist häufig der Druck von außen. Mehr Transparenz über den Energieverbrauch einzelner Dienste wäre ein Anfang. Und auch regulatorisch könnte mehr passieren, um nachhaltige digitale Infrastrukturen zur Norm zu machen.

Fazit: Smarte Tools, echte Auswirkungen

Digitale Technologien wie ChatGPT erleichtern uns den Alltag und eröffnen faszinierende Möglichkeiten. Aber sie sind nicht gratis – zumindest nicht für die Umwelt. Jeder Chat, jede Suche, jede KI-generierte Antwort hat ihren Preis, auch wenn wir ihn auf der Stromrechnung nicht direkt sehen.

Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick auf die eigene digitale Gewohnheit. Wer seine Tools überlegt einsetzt, kann nicht nur sich selbst besser schützen, sondern auch einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das gilt übrigens nicht nur für KI, sondern auch für Streaming, Cloud-Speicher, Online-Gaming und vieles mehr. Das digitale Leben ist nicht immateriell – es ist nur unsichtbar. Und genau deshalb sollten wir es bewusst gestalten.