Nicht viel Bewegung

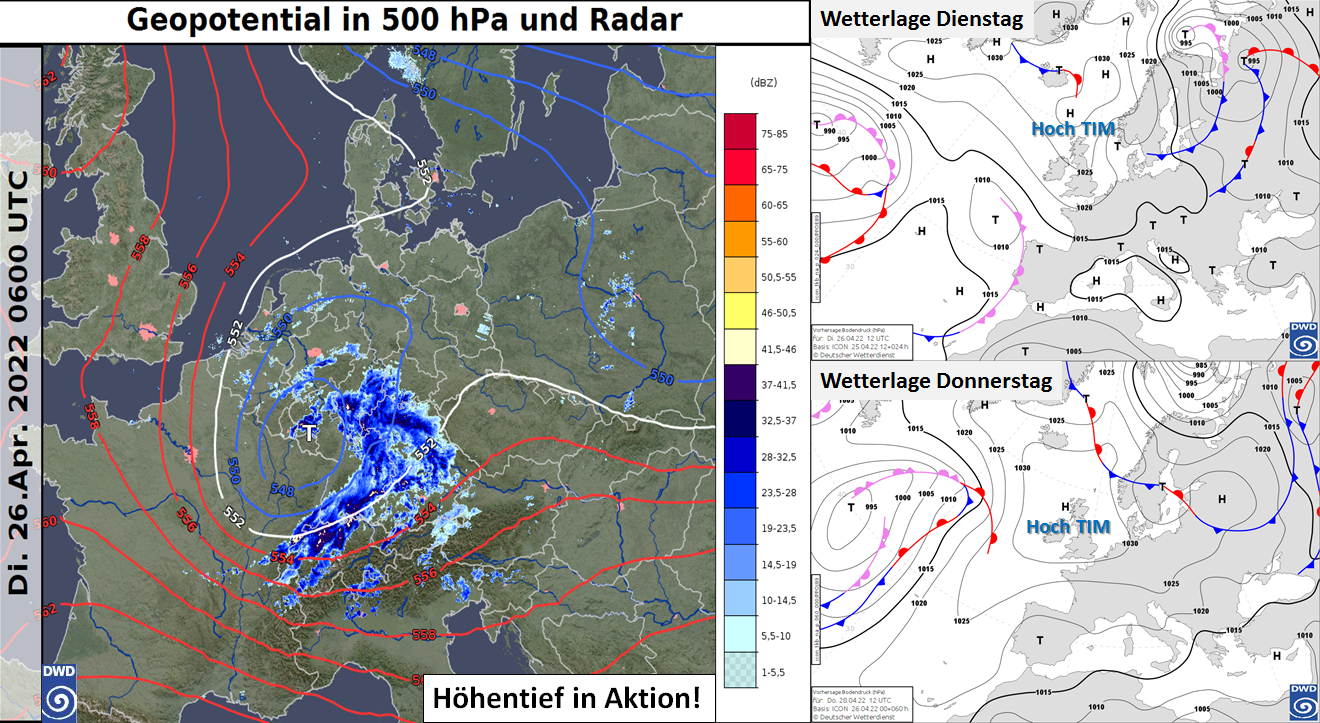

Am heutigen Mittwoch herrschen wie bereits auch in den vergangenen Tagen über Mitteleuropa schwache Luftdruckgegensätze. Die Tiefdruckgebiete bleiben weiter fern über dem Nordatlantik bzw. über dem Nordmeer. Gegenüber steht eine Hochdruckzone, die vom Ostatlantik bis zum Baltikum bzw. nach Südosteuropa reicht. Deutschland liegt zwar unter dieser Hochdruckzone, aber das Wetter wird von der vorherrschenden Luftmasse und der Druckverteilung in den höheren Luftschichten gesteuert. Daraus ergibt sich eine Wetterzweiteilung über Deutschland.

Die Nordhälfte liegt dabei meist im Bereich der kühleren und relativ trockenen Luftmasse. Freundliches Wetter ist die Folge und die Sonne zeigt sich neben harmlosen Quellwolken oder durchziehenden Wolkenfeldern häufig. Regen fällt quasi kaum. In den Nächten kann die Luft allerdings stark abkühlen, sodass noch mit Bodenfrost gerechnet werden muss. Frostempfindliche Pflanzen sollten daher abgedeckt werden.

In der Mitte und vor allem im Süden des Landes ist die Luftmasse hingegen feuchter und wärmer. Mit der Sonnenunterstützung und der relativ kälteren Luft in den höheren Luftschichten herrschen die besten Bedingungen für Gewitterbildung. Aufgrund der schwachen Windverhältnisse ziehen die Gewitter kaum. Somit ist die Starkregengefahr hoch und im Vergleich zu den vergangenen Tagen ist das Unwetterpotential noch etwas höher.

Bei einem Platzregen sind dann häufig Mengen 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter (l/m²), vereinzelt auch über 25 l/m² wahrscheinlich. Zudem kann es auch zu Hagelansammlungen kommen. Die Folge sind vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen. Aber wie immer bei solchen Lagen geht in einem Dorf oder einem Stadtteil die Welt unter und ein paar Kilometer weiter bleibt es fast trocken.

In der Nacht zum Donnerstag klingen mangels Sonnenunterstützung die meisten Gewitter ab. Übrig bleiben im Süden und Osten einzelne kleinräumige Niederschlagsgebiete.

Am Donnerstag wiederholt sich die Geschichte in der Südosthälfte des Landes, wobei die Unwettergefahr wieder sinkt. Auch ganz im Westen ist ein Regenguss möglich. An den Alpen kann es dann in der Nacht zum Freitag längere Zeit kräftig regnen.

Am Freitag nimmt der Hochdruckeinfluss über Deutschland zu, sodass nur in Südostbayern noch Schauerneigung herrscht. Der große Rest kann sich über einen meist sonnigen Tag freuen.

Am Samstag überquert eine Kaltfront Deutschland und sorgt für Schauer und einzelne Gewitter. Rückseitig der Kaltfront fließt zwar kühlere, aber trockenere Luft heran, sodass am Sonntag für viele ein sonniger Tag bevorsteht. Lediglich am Alpenrand besteht ein leichtes Schauerrisiko.

Dipl.-Met. Marco Manitta

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 04.05.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst