Saure Suppen

Über die Feiertage lautet bei vielen das Motto aus kulinarischer Sicht: Zum Feste nur das Beste! Aber auch Tradition spielt eine wichtige Rolle. So landete laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage am gestrigen Heiligabend im Schnitt bei mindestens jedem Fünften von uns Kartoffelsalat mit Würstchen auf dem Speisetisch. In Teilen Ostdeutschlands sind es teilweise sogar knapp 50%, also bei fast jedem Zweiten. Darüber hinaus sind aber auch „Klassiker“ wie Raclette, Fondue oder Fischgerichte beliebt (wahlweise auch vertauscht mit dem Silvesterabend). Zum 01. und 02. Weihnachtsfeiertag rücken eher die Festtagsbraten (immer häufiger auch vegetarisch oder vegan) ganz nach oben auf die Speisekarte.

Und was passt in diesem Zusammenhang ideal? Richtig, eine Vorsuppe. Die erfreut sich ebenfalls hoher Beliebtheit, egal ob Soljanka, Kürbiscreme-, Ingwer-Möhren- oder Champignoncremesuppe. Gerne wird darauf auch als Hauptgericht zum Mittag am 24. oder 31. Dezember zurückgegriffen, um vor der großen Völlerei am Abend noch ausreichend Platz zu lassen. Doch was, wenn nun ein Gewitter im Anmarsch ist und die Suppe droht sauer zu werden? Stimmt das überhaupt oder ist das ein Irrglaube?

Schon die Oma wusste es aus Erfahrung nur zu gut: „Lass bloß bei Gewitter nicht die Suppe zu lange offenstehen. Sonst kippt sie um.“ Hat also das elektrische Feld des Blitzes etwas damit zu tun oder die Schallwellen des Donnergrummelns? Nein. Es sind vielmehr die äußeren Randbedingungen, die dafür sorgen, dass die Suppe dann schnell schlecht wird. Den Stammlesern dieser Rubrik würde sofort der Begriff „Zutatenmethode“ beim Schlagwort Gewitter in den Sinn kommen. In der Tat sind eher Feuchtigkeit und hohe Temperaturen – also drückende Schwüle – dafür verantwortlich, dass das frisch gekochte Gericht schnell sauer wird. Die feucht-warme Luft hängt somit in der Küche quasi wie eine Dunstglocke über Mexiko City und sorgt dafür, dass sich das Essen nicht schnell genug abkühlt. Dadurch vermehren sich Säurebakterien, wie sie in Milch oder Sahne enthalten sind, sehr schnell. Milchzucker wird gespalten und Milchsäure produziert, im Handumdrehen ist das Gericht ruiniert. Wenn dann noch der Topfdeckel fest drauf war: Prost Mahlzeit! Aber auch in Suppe enthaltene Stärke (z.B. Nudeln, Kartoffeln, etc.) beginnt bei Wärme zu gären, allerdings deutlich langsamer als Milch erst nach ca. 1-2 Tagen.

Also Tipp: Ist die Suppe fertig, schnell abkühlen lassen. Dafür am besten Topf vom Herd auf ein Gestell, dass die Luft darunter zirkulieren kann oder den Topf gleich in ein kaltes (Eis-) Wasserbad stellen und den Deckel abnehmen. Regelmäßig umrühren. Sobald sie abgekühlt ist, fix in den Kühlschrank. Übrigens: Auch bei Brot, Kuchen und Torten fühlen sich Bakterien bei schwülen Bedingungen sauwohl, weshalb es sich auch bei diesen Lebensmitteln empfiehlt im Zweifel den Kühlschrank als Aufbewahrungsort vorzuziehen.

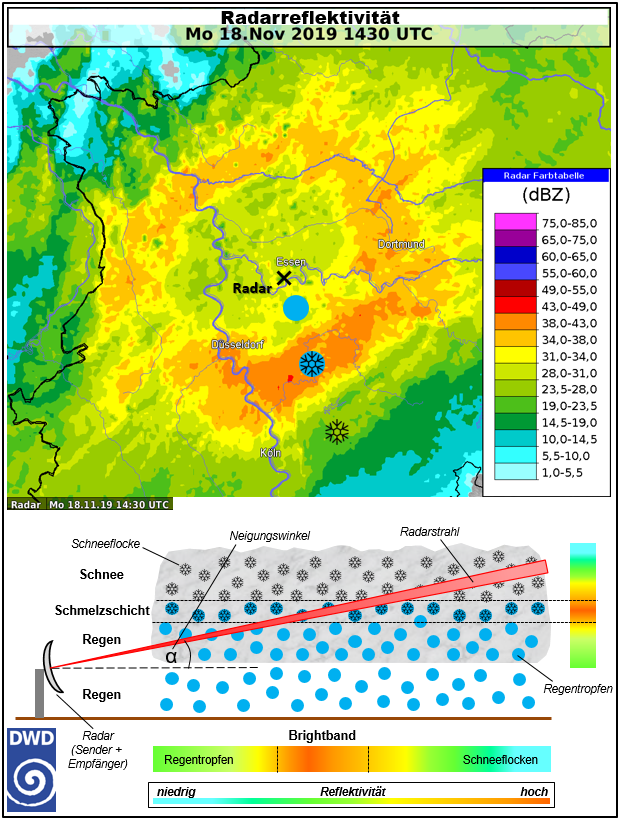

Nun wissen wir aber, dass selbstverständlich auch im Winter Gewitter auftreten können. Beispielsweise wenn es in höheren Luftschichten sehr kalt ist (z.B. unter -40 Grad in 500 hPa) oder die Kaltfront eines Orkantiefs durchzieht (Stichwort: starke Hebung durch isentrope potentielle Vorticity/IPV). Das ist also letztlich unkritisch, da schwül-warme Bedingungen ausschlaggebend sind und man muss nicht panisch zum Herd rennen.

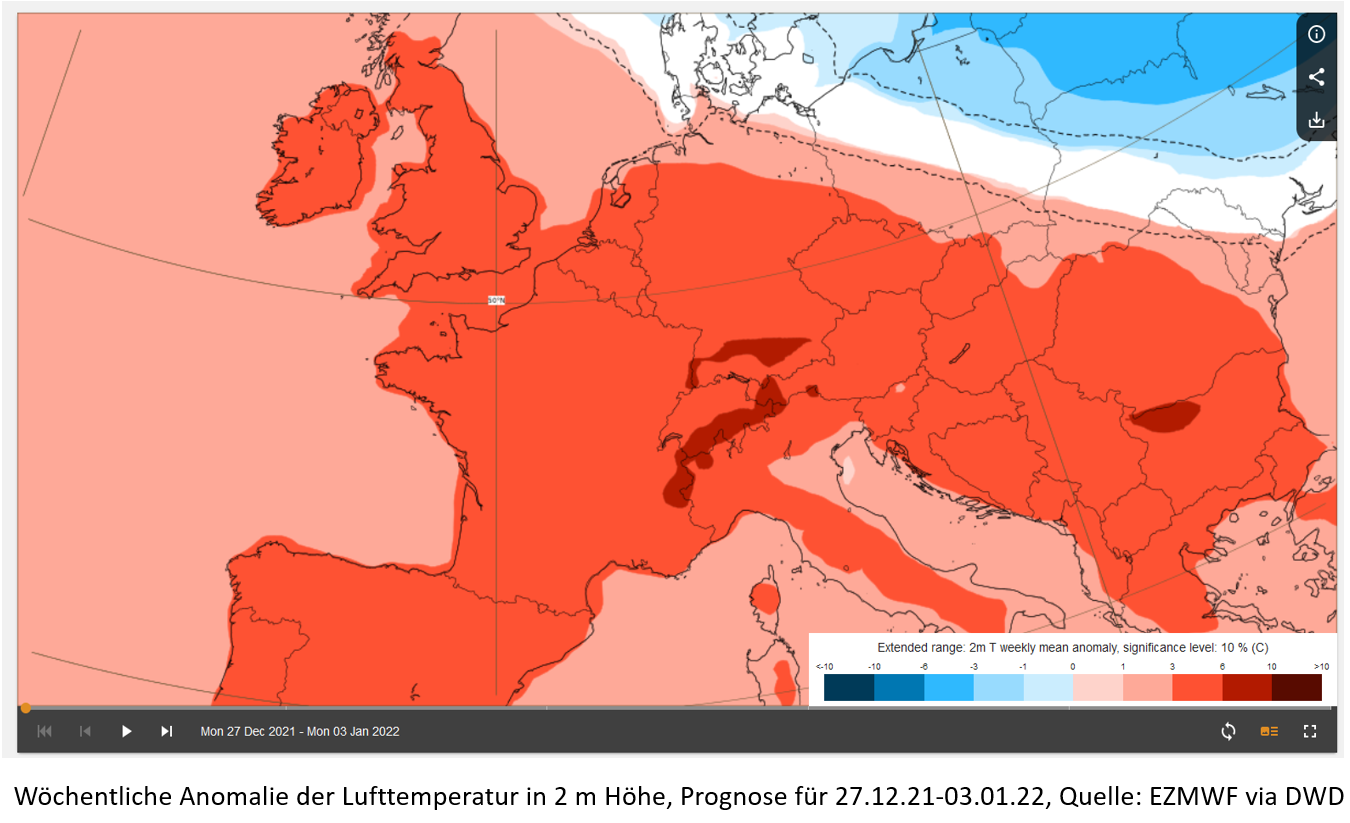

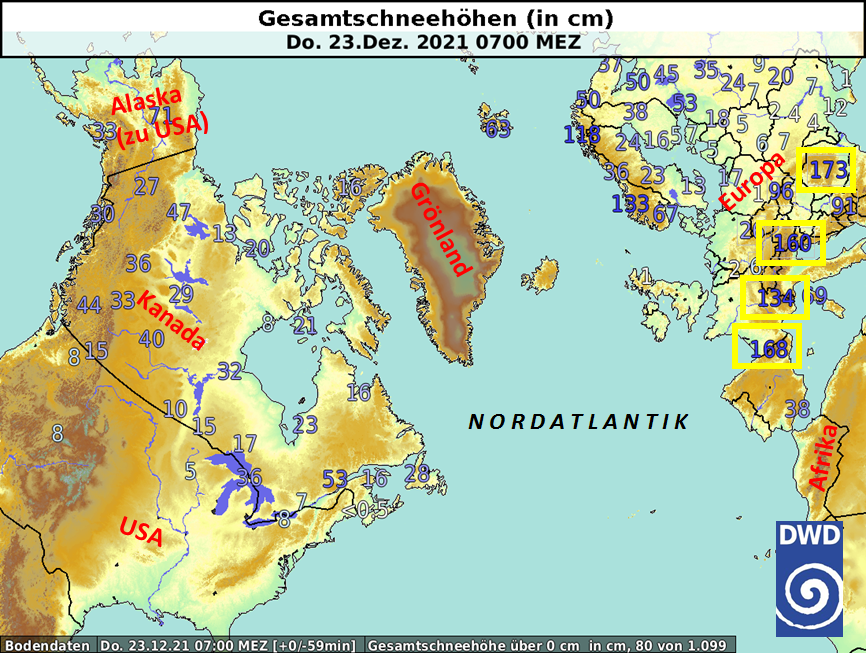

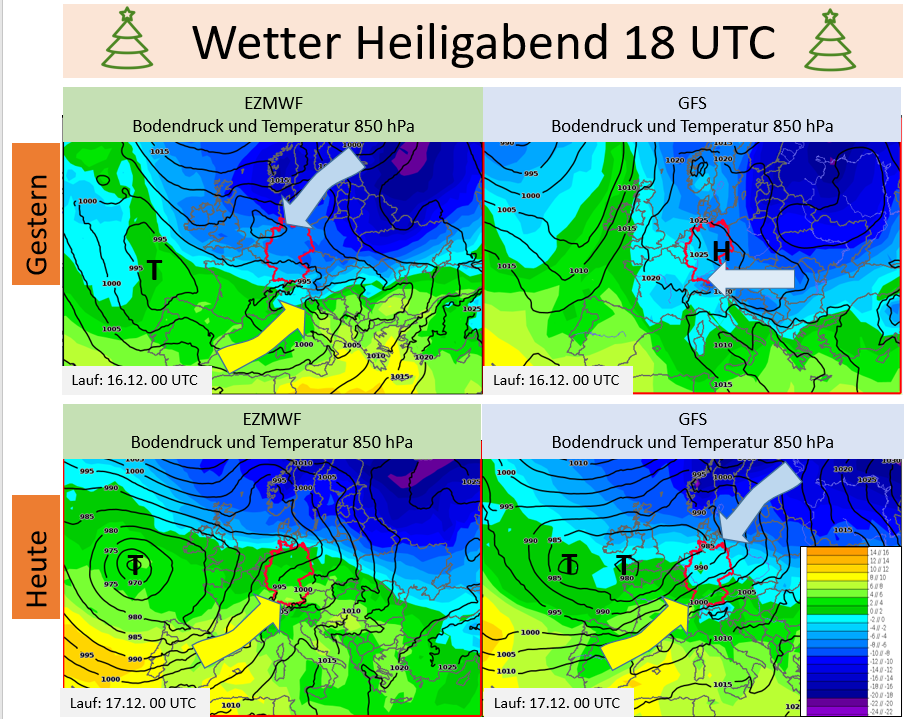

Letztlich liefert das aktuelle Wettergeschehen auch keinen Grund nervös zu werden. Die Gewitterwahrscheinlichkeit liegt nahe 0. Vielmehr haben nun etwas verspätet – aber immer noch pünktlich – auch die mittleren Landesteile von Westfalen über Mittelhessen, Thüringen, Sachsen und Oberfranken etwas Schnee abbekommen und die „Weiße Weihnacht Statistik“ aufgehübscht. Im Süden und Südwesten ist es zwar weiterhin mild, dafür liefert der Balkon oder die Terrasse bei Außentemperaturen auf Kühlschrankniveau ideale Voraussetzungen, um die Suppe, die nicht mehr in den übervollen Kühlschrank passt, draußen zu lagern. Wer das auch im Norden und Osten plant, bekommt bei Dauerfrost aber eher einen Suppennachtisch in Form eines Eises serviert. Ist vielleicht dann doch nicht jedermanns Sache. In diesem Sinne frohe Festtage und bleiben Sie gesund!

Dipl.-Met. Robert Hausen

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 25.12.2021

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst