Der diesjährige März – ein Monat zum Sonne putzen

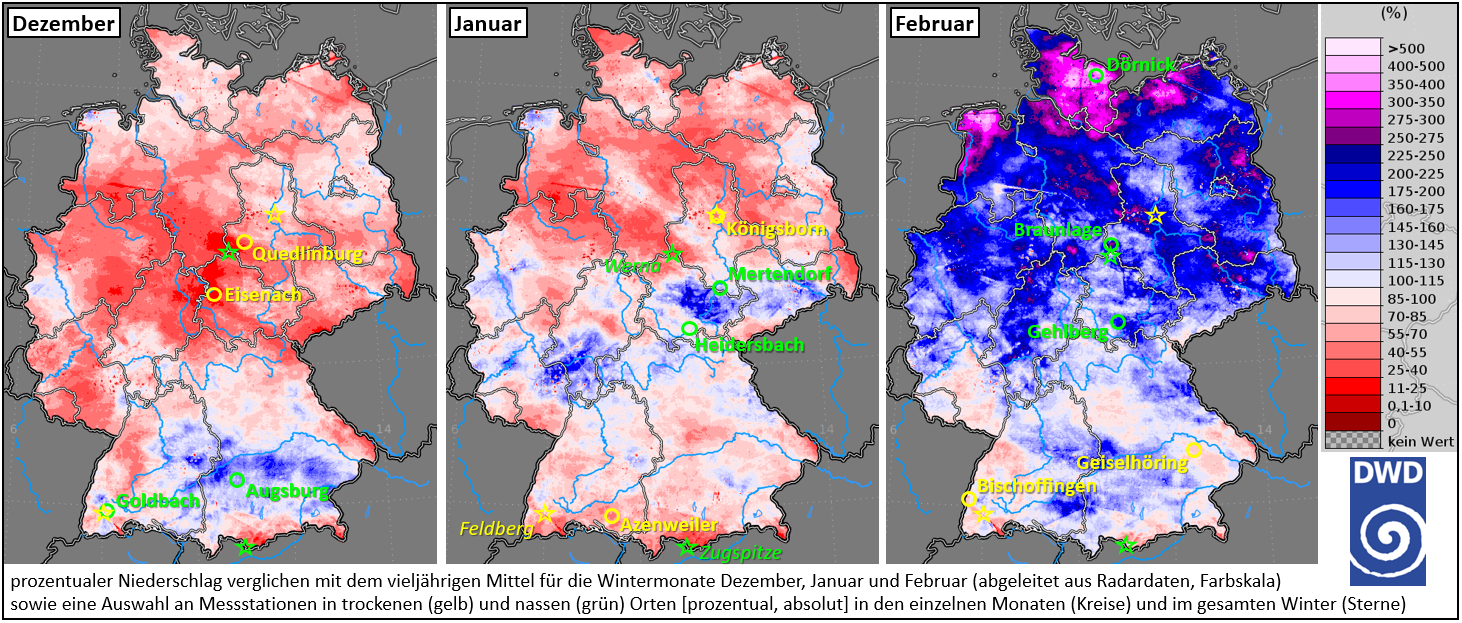

Seit über einer Woche wird Deutschland nun schon von der Sonne verwöhnt. Dies ist natürlich Balsam für die Seele und entschädigt für so manchen trüben Wintertag, von denen es im vergangenen Winter gefühlt doch so einige gab. Das trockene Wetter und der ungetrübte Sonnenschein bringt jedoch schon wieder einige Probleme mit sich. Gebietsweise ist es vor allem in Ostdeutschland bereits deutlich zu trocken und auch der Waldbrandgefahrenindex steigt dort am kommenden Wochenende auf Stufe Vier von Fünf an. Es ist somit erhöhte Vorsicht geboten! Es sollte offenes Feuer vermieden werden oder Zigaretten nicht achtlos weggeworfen werden. Doch widmen wir uns nun der Sonne.

Die Sonne befindet sich in etwa 150 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde und das Licht, das sie aussendet, braucht circa 8 Minuten, um auf der Erde anzukommen. Sie ist für das Leben auf der Erde genauso wichtig wie Wasser. Im Inneren der Sonne herrschen Temperaturen von etwa 15 Millionen Grad Celsius und selbst an ihrer Oberfläche ist sie noch knapp 6000 Grad Celsius heiß. Ihre Strahlung sorgt dafür, dass sich die Erde so weit erwärmen kann, dass Leben auf ihr möglich ist. Für den Menschen ist sie außerdem sehr wichtig, um beispielsweise den Vitamin-D-Haushalt aufzufüllen.

Genau dies hat sie in den vergangenen Tagen zu Genüge getan und dabei zudem auch die Natur wachgeküsst. Im Tiefland sprießen bereits Krokusse, Schneeglöckchen und weitere Blumen und Pflanzen, die den nahenden Frühling ankündigen. Spitzenreiter in puncto Sonnenscheindauer im diesjährigen März ist die Zugspitze. Dort schien die Sonne bis zum gestrigen Mittwoch 94 Stunden. Rheinau-Membrechtshofen (Baden-Württemberg) am Fuße des Schwarzwaldes südlich von Baden-Baden sowie Runkel-Ennerich (Hessen) in der Nähe von Limburg an der Lahn müssen sich mit 86 Stunden Sonne ebenfalls nicht verstecken. Immerhin entspricht, das fast zehn Stunden Sonne pro Tag. Wenn man bedenkt, dass die maximale Sonnenscheindauer zum Monatsbeginn bei elf Stunden lag und jetzt bei 11,5 Stunden, dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, an denen die Sonne nicht geschienen hat. Etwas das Nachsehen haben der Nordosten und Osten des Landes, denn dort kam die Sonne im bisherigen März insgesamt 50 bis 60 Stunden zum Vorschein. Schuld an dieser etwas schlechteren Bilanz war teils dichte hochnebelartige Bewölkung, die sich von Polen und der Ostsee her immer wieder hereingeschoben hatte. Dennoch wurde auch dort bereits mehr als die Hälfte der im März üblichen Sonnenscheindauer erreicht. Im Westen des Landes liegt dieser Wert bei teilweise über 80 Prozent. Normal sind in Deutschland im Märzmittel (1961-1990) 100 bis 120 Sonnenstunden. Rekordhalter ist hier der Feldberg im Schwarzwald (Baden-Württemberg). Im Jahr 1953 lachte dort die Sonne 264 Stunden von einem oft strahlend blauen Himmel. Aber auch die Zugspitze (Bayern) sowie das Klippeneck (Baden-Württemberg) stehen mit 263 beziehungsweise 255 Sonnenstunden auf dem Treppchen. Allgemein fällt auf, dass vor allem der Süden des Landes bei den Spitzenwerten im März sehr weit vorne liegt. Den Jahresrekord hält mit 2329 Sonnenstunden im Jahr 1959 übrigens ebenfalls das Klippeneck. Auf den Rängen zwei und drei folgen Westermarkelsdorf auf Fehmarn (Schleswig-Holstein) mit 2319 Stunden (1959) und Berlin-Dahlem mit 2307 Stunden (2018).

In den kommenden Tagen darf die Sonnenuhr dann vor allem in der Osthälfte weiterhin Höchstarbeit verrichten, während im Westen des Landes durchziehende Wolkenfelder die Sonne zeitweise verdecken. Am besten ist, man lebt dabei nach dem Motto: „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur“.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 10.03.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst