Tief, Hoch, Tief: Wechselhaftes Wetter

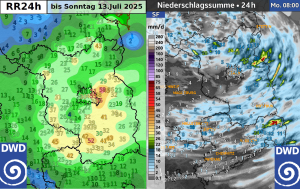

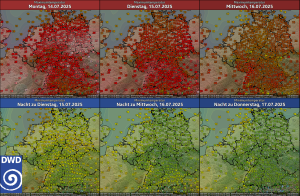

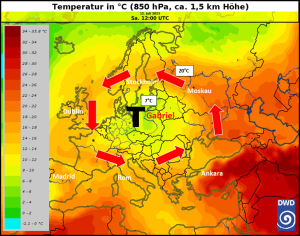

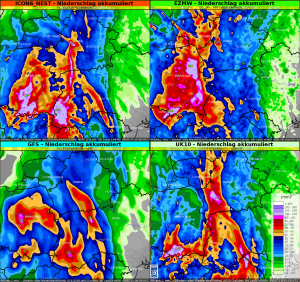

Die erste Hälfte des Julis war geprägt von einer ganzen Reihe von Tiefdrucksystemen. Nacheinander sind wir in den Einflussbereich der Tiefs FRIEDEMANN, GABRIEL und HORST gekommen. Das Wetter in Deutschland war daher sehr wechselhaft. Nach einer sehr trockenen und heißen Periode davor, waren die damit einhergehenden Niederschläge insbesondere im Osten des Landes äußerst willkommen.

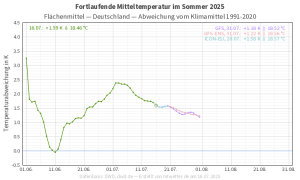

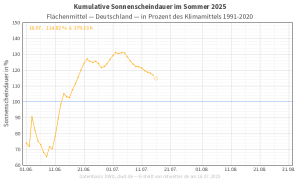

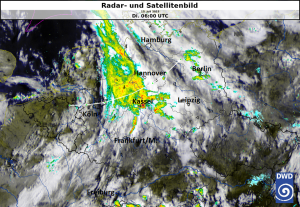

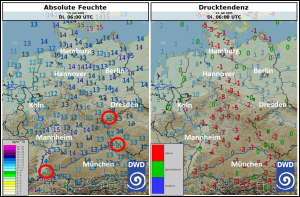

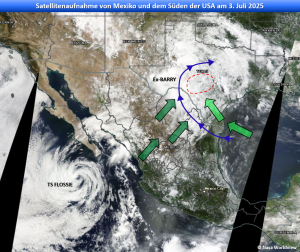

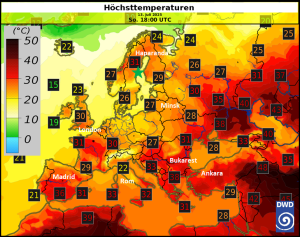

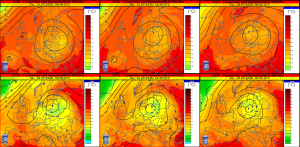

Heute hat das Wetter in Deutschland zwei Gesichter. Zum einen verabschiedet sich das zuletzt wirksame Tief HORST langsam nach Osteuropa. Nicht aber ohne dem Norden und der Osthälfte Deutschlands noch dichte Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern zu bescheren. Zum anderen wagt sich das Hoch EDELTRAUT von Westeuropa nach Deutschland hinein. Das hat zur Folge, dass es im Südwesten Deutschlands deutlich freundlicher wird und die Sonne vermehrt scheint. Am Rhein werden heute Tageshöchsttemperaturen bis 26 Grad erwartet (siehe Bild 1). Nach offiziellen Kriterien ist das als ein echter Sommertag klassifiziert.

Das Wetter in Deutschland für heute, Donnerstag den 17.07.2025

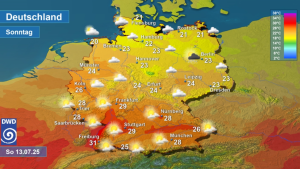

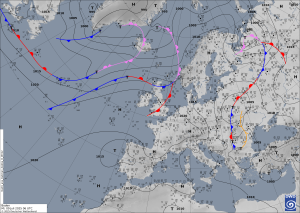

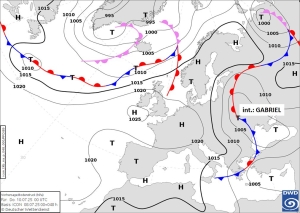

Morgen dann fasst sich EDELTRAUT ein Herz und nimmt das Wetterzepter Deutschlands in die Hand. Im Nordosten sind zwar doch noch einzelne Schauer und auch mal ein Gewitter unterwegs. Insgesamt überwiegt aber ein deutlich freundlicherer Wettercharakter mit weniger, im Südwesten sogar auch mal gar keinen, Wolken. Der zunehmende Sonnenschein lässt in großen Teilen Deutschlands (offizielle) Sommertage zu und im Südwesten wird sogar verhalten auf die 30-Grad-Marke geschielt (siehe Bild 2).

Das Wetter in Deutschland für morgen, Freitag, den 18.07.2025

Am Wochenende nähern sich aber schon langsam wieder die ersten Ausläufer des nächsten Tiefs. Aus Frankreich kommt zunehmend feuchte Luft herein und in Kombination mit der Wärme steigt das Gewitterpotential, wobei sogar lokale unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen sind. Das war es also schon wieder mit dem trockenen Hochdruckwetter.

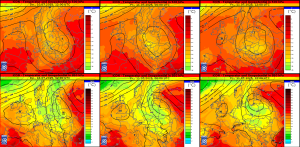

Wem die Aussichten auf schnöde 30 Grad nicht ausreichen und wer sich nach heißeren Gefilden sehnt, kann den Blick Richtung Mittelmeer wenden. Dort kann die Sonneneinstrahlung bei oft wolkenlosen Bedingungen ihre volle Wirkung entfalten. Zum Wochenende und in die nächste Woche hinein klettern die Thermometer in Südspanien, Italien oder auch Griechenland immer weiter hinauf. Wenn das so bleibt, ist in einigen Regionen die 40-Grad-Marke nur eine Frage der Zeit. Eine Abkühlung durch den beherzten Sprung ins Mittelmeer ist dann aber leider nur bedingt möglich. Die Wassertemperaturen liegen nämlich über 20 und vielerorts sogar bei 25 oder noch mehr Grad.

Wieder zurück nach Deutschland zeigt ein erster vorsichtiger Blick in die Modellvorhersagen für nächste Woche, dass der wechselhafte Charakter bleibt und immer wieder Schauer und Gewitter über uns hinwegziehen. Die Temperaturen bleiben derweil voraussichtlich gemäßigt.

M.Sc. Fabian Chow

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 17.07.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst