EarthCARE – Den Wechselwirkungen in der Atmosphäre auf der Spur

Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber am 29. Mai 2024 war es so weit. Genauer gesagt um 0:20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hob im fernen kalifornischen Vandenberg (28. Mai, 15:20 Uhr Ortszeit) der neue Erdbeobachtungssatellit an Bord einer Falcon-9 Trägerrakete mit einem Bilderbuchstart ab. Nur wenig später um 1:14 Uhr hat der etwa zwei Tonnen schwere Satellit, der aufgrund seines Aussehens auch „Weißer Drache“ genannt wird, seine Bereitschaft für den Einsatz im All zum Kontrollzentrum signalisiert.

Ob extreme Starkregenereignisse wie in den vergangenen Wochen in Teilen Deutschlands oder Dürre und Hitze in Südeuropa – die Sonneneinstrahlung ist die maßgebliche Größe für die Wetterdynamik und auf längeren Zeitskalen auch das Klimageschehen auf unserer Erde. Sie treibt die Zirkulation in der Atmosphäre an. Allerdings ist die Strahlung der Sonne sehr unterschiedlich in der Erdatmosphäre verteilt und tritt zudem in Wechselwirkungen mit Wolken, Aerosolen (z.B. Schwebeteilchen wie Vulkanasche, Saharastaub oder Industrieemissionen) oder anderen Spurenelementen.

Um den Strahlungshaushalt unserer Erde zeitlich und räumlich viel genauer zu erfassen und die erwähnten Wechselwirkungen der Wolken- und Aerosolprozesse in unserer Atmosphäre global besser zu kennen und zu entschlüsseln, wurde EarthCARE ins Leben gerufen. EarthCARE ist ein Akronym und steht für Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer. Die Mission ist eine Kooperation der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit der japanischen Weltraumagentur (JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency).

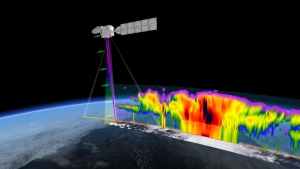

Für diese Aufgabe sind auf EarthCARE vier sich gegenseitig ergänzende Messinstrumente untergebracht. Mit dieser Kombination ist es möglich gleichzeitig die Wolken- und Aerosolwechselwirkungen mit der kurzwelligen als auch langwelligen Strahlung in der Atmosphäre zu messen.

Zunächst wäre das Atmosphären-Lidar ATLID zu nennen. Das Atmosphären Lidar sendet dabei Lichtimpulse aus und analysiert die reflektierten Signale. Daraus wird ein hochaufgelöstes vertikales Profil der Erdatmosphäre von Aersolen und Wolken einschließlich ihrer Eigenschaften wie Dichte und Aerosoltyp erstellt. Die bisher nie erreichte Genauigkeit des Lidars wird entscheidend das Verständnis der Rolle von Aerosolen und Wolken in der Energiebilanz der Erde voranbringen.

Mit dem von der JAXA bereitgestellten Wolkenprofilradar CPR (Cloud Profiling Radar) kann EarthCARE das „Innenleben“ von Wolken beobachten. Dabei können detaillierte Informationen zu deren vertikaler Struktur und Geschwindigkeit, Partikelgrößenverteilung und Wassergehalt gewonnen werden. Damit lassen sich zum Beispiel die Erkenntnisse zur Bildung und Auflösung von Wolken vertiefen.

Das dritte Instrument an Bord von EarthCARE ist ein Multi-Spektral-Imager (MSI). Dieses nimmt hochauflösende Bilder in mehreren Spektralbändern des sichtbaren und infraroten Lichtspektrums auf. So können die Wissenschaftler zwischen verschiedenen Arten von Wolken, Aerosolen und der Erdoberfläche unterscheiden und zudem zusätzliche Informationen über die optischen Eigenschaften von Wolken und Aerosolen erhalten, um mehr über ihre Zusammensetzung und Verteilung zu erfahren. Während das Atmosphären-Lidar und das Wolkenradar Profile der Atmosphäre in einem eher dünnen Streifen direkt unter dem Satelliten erfassen, misst der Multi-Spektral-Imager in einem viel größeren Sichtfeld. Durch die Zusammenführung der Lidar-, Radar- und Multispektraldaten werden hochaufgelöste dreidimensionale Informationen über Wolken und Aerosole vorliegen.

Zu guter Letzt ist noch ein Breitbandradiometer BBR (Broad Band Radiometer) an Bord des Satelliten. Dieses Instrument vermisst die reflektierte Strahlung der Sonne aber auch die von der Erde ausgehende Wärmestrahlung in der Atmosphäre. Diese Messungen werden kombiniert mit den aus anderen Instrumenten abgeleiteten Strahlungsinformationen. So lässt sich das Verständnis der Energiebilanz unseres Planeten in Wechselwirkung mit den Aerosolen und Wolken voraussichtlich zusätzlich vertiefen.

Wie geht es nun weiter? EarthCARE durchläuft nun eine halbjährige Inbetriebnahme, bevor dann die routinemäßigen Messungen starten. Während dieser Periode müssen die Instrumente mit weiteren Messdaten aus der Luft und vom Boden verglichen und richtig eingestellt werden. Bei der Validierungskampagne kommt unter anderem auch das Forschungsflugzeug HALO (High Altitude and Long range Research Aircraft) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zum Einsatz. Der Flieger ist mit vier Instrumenten bestückt, die mit denen von EarthCARE vergleichbar sind.

Nach Abschluss der Validierungskampagne geht EarthCARE in den operationellen Modus und liefert den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern neue Datensätze. Man darf gespannt sein, welche neuen Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Wolken, Aerosolen und Strahlung gewonnen werden.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst