In einer Hinsicht sind sich die Modelle einig: Es wird Regen geben. Wo und wieviel ist da schon etwas komplizierter. Am selben Ort wird von dem einen Modell Niederschlag vorhergesagt, einem anderen Modell nach zu urteilen fällt kein Tropfen vom Himmel.

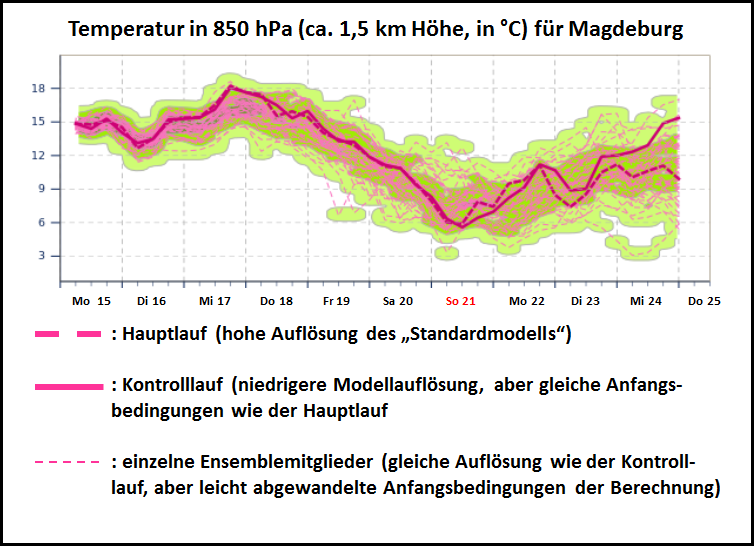

Um zu verstehen, wie es zu solchen Unterschieden kommt, muss man sich damit vertraut machen, wie ein Wettermodell grob funktioniert. Neben einigen komplizierten physikalischen Gleichungen fließen noch Anfangs- und Randbedingungen in die Modelle ein. Zusätzlich werden diverse Prozesse vereinfacht (parametrisiert), um die Rechendauer der Modelle geringer zu halten. Je mehr Prozesse parametrisiert werden, desto kürzer wird die Rechendauer, aber desto ungenauer wird das Ergebnis. Verschiedene Modelle arbeiten dabei mit verschiedenen Bedingungen und Parametrisierungen, sodass am Ende auch verschiedene Ergebnisse rauskommen. Während sich die Vorhersagen bei den großräumigen Strukturen des Luftdrucks sowie des Geopotentials auf den ersten Blick oft noch sehr ähneln, werden die Unterschiede mit kleiner werdendem Gebiet immer größer. Vor allem die Niederschläge sind dabei häufig noch unzureichend prognostiziert. Folgende vier Modelle werden betrachtet: ICON-D2 vom Deutschen Wetterdienst, GFS vom National Weather Service (USA), AROME von Meteo France und UK10 vom britischen Wetterdienst.

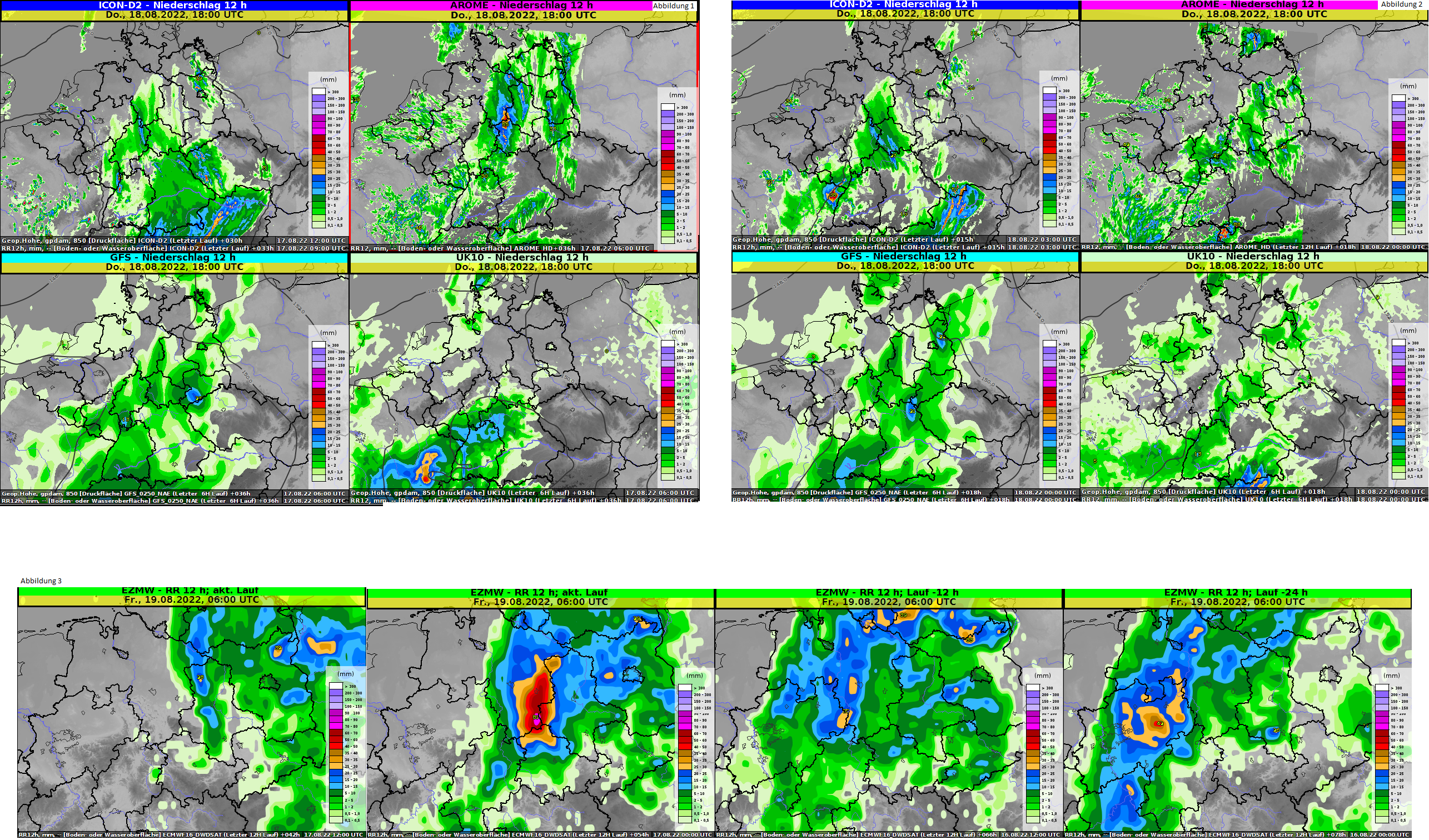

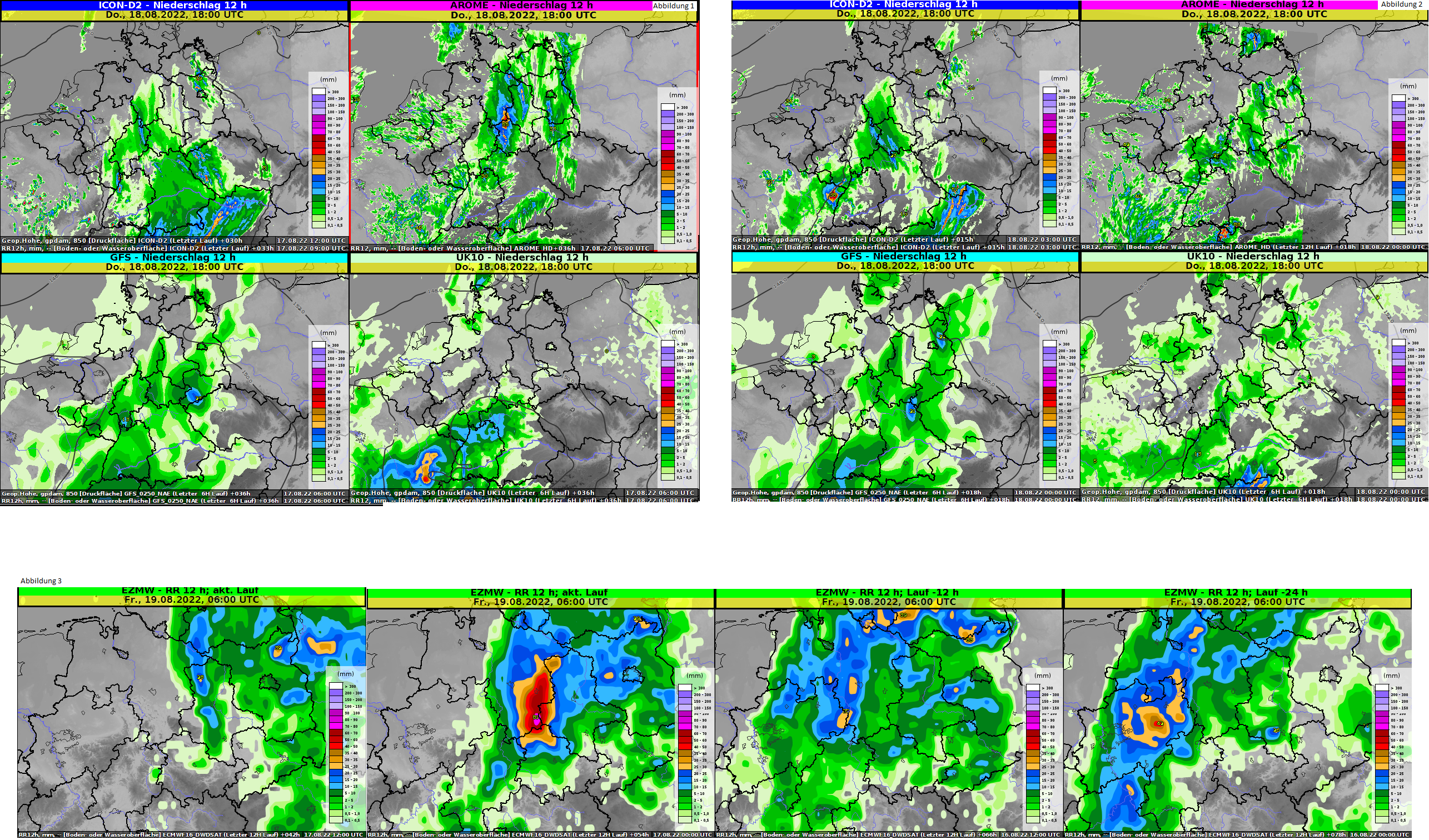

Abbildung 1 zeigt die erwarteten Niederschläge für den heutigen Donnerstag, den 18.08.2022 zwischen 14 und 20 Uhr. Die dargestellten Daten stammen bei den grob aufgelösten Modellen aus dem 8 Uhr Lauf vom gestrigen Mittwoch (17.08.2022). Die Lösung des feinaufgelösten ICON-D2 liefert der gestrige 11 Uhr Lauf. Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Modelle hinsichtlich der Position und Intensität des Niederschlags verschiedenste Ergebnisse liefern. Das hauseigene Modell ICON-D2 legt den Schwerpunkt auf Österreich bis in den Süden Bayerns, einen weitern auf die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz., sowie nördlich von Berlin. AROME bildet im Süden Deutschlands kaum Regen ab, stattdessen liegt der Schwerpunkt hier über der Dreiländergrenze zwischen Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das amerikanische Modell GFS zeigt generell eine geringere Intensität und legt einen kleinen Schwerpunkt auf Sachsen. Nach dem Modell UK10 gäbe es im Nordosten Deutschlands kaum bis keine Niederschläge, stattdessen im Südwesten.

Kurz zusammengefasst: Jedes Modell legt die Schwerpunkte auf einen anderen Bereich von Deutschland, dabei liegen die maximalen Regenmengen zwischen 25mm und 79 l/qm/12h, was dann doch ein deutlicher Unterschied ist.

Sieht man sich für den gleichen Vorhersagezeitraum die neuen Modellrechnungen aus der vergangenen Nacht an (2 Uhr bzw. 5 Uhr Läufe), sehen die Prognosen schon wieder anders aus (Abbildung 2). Starten wir wieder mit ICON-D2: Diesmal liegen die Schwerpunkt über Frankreich südlich vom Saarland, ein weiterer vor allem in Oberösterreich und ein kleiner über Mitteldeutschland. Das französische Modell AROME zeigt im Vergleich zum gestrigen Lauf wesentlich geringere Niederschlagsmengen. Signifikante Mengen sind auf Basis dieser Datenlage vor allem in Vorarlberg zu erwarten. Dort wo im gestrigen Durchlauf noch der Schwerpunkt lag, ist nun kaum noch etwas zu sehen. Das GFS-Modell zeigt zum Vortag die geringste Veränderung. Der Schwerpunkt liegt weiterhin über Sachsen, wobei sich dieser aber nach Nordbayern ausgedehnt hat. Zudem ist ein weiter Schwerpunkt östlich von Berlin hinzugekommen. Die Regensummen werden beim GFS weiterhin als eher gering eingeschätzt. Bei dem britischen Modell UK10 fällt auf den ersten Blick auf, dass die Niederschlagshinweise nun zwar räumlich größere Gebiete einnehmen, die Mengen aber sehr viel geringer ausfallen.

Zusammengefasst: Die Niederschlagsvorhersage sieht sowohl innerhalb einer Modellkette als auch zwischen unterschiedlichen Modellen im Vergleich zum Vortag ganz verschieden aus.

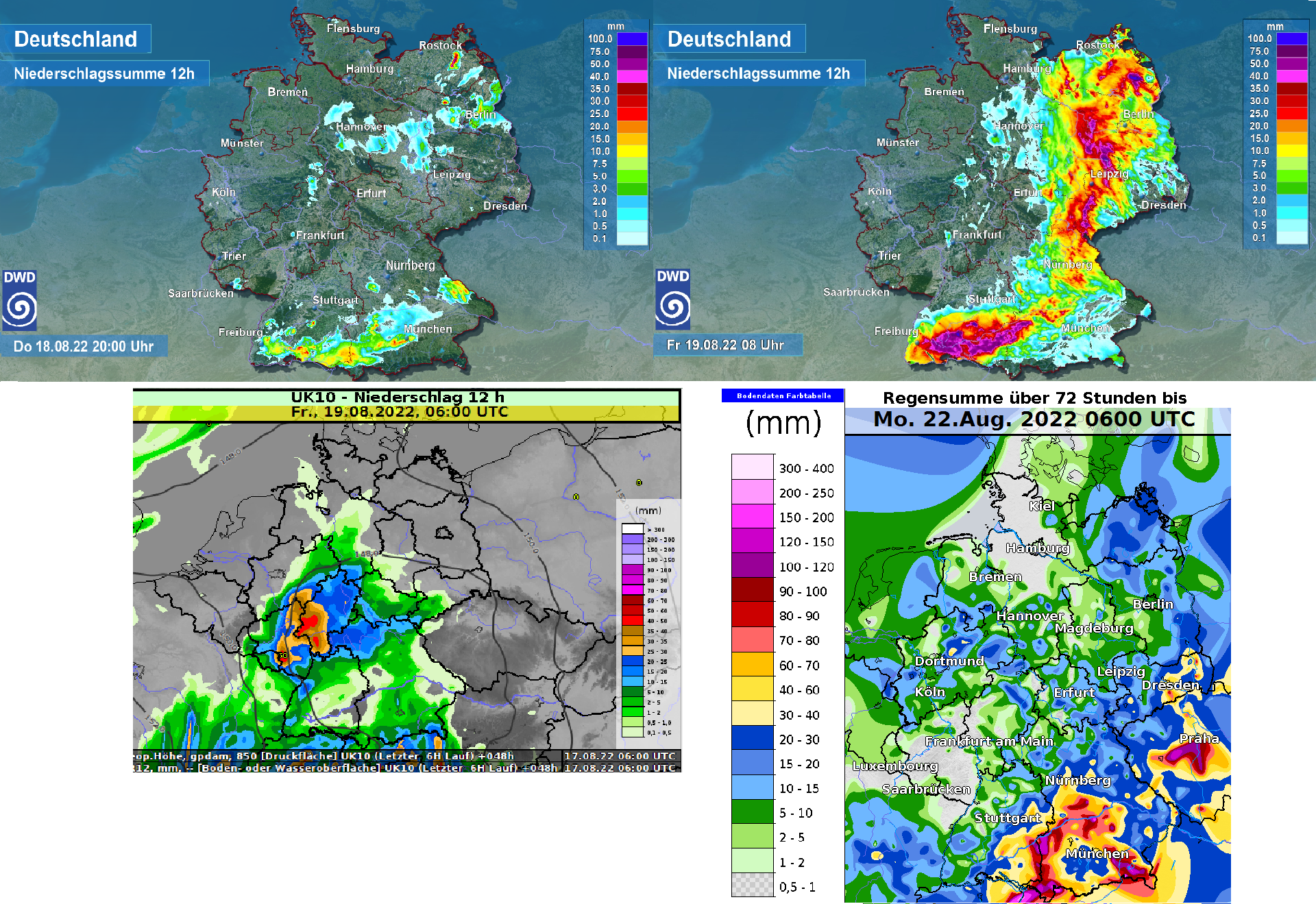

Dies zeigt, dass nicht nur die Modelle untereinander, sondern auch innerhalb Schwankungen besitzen. Jeder Lauf entspricht einer Modellrechnung, mit angepassten Anfangswerten an den aktuellen Zeitpunkt vor der Berechnung. Je nach Modell gibt es mehrere Läufe am Tag, zum Beispiel alle zwölf oder alle drei Stunden. Durch das Anpassen der Bedingungen kann es ebenfalls zu Änderungen in der Vorhersage und somit zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Genauer sieht man das an einem weiteren Beispiel, diesmal wird der 12-stündige Niederschlag des IFS-Modells des EZMW (Europäischen Zentrum für Mittelfristvorhersage) betrachtet. Die Vorhersage bezieht sich dabei auf Freitag, den 19.08.2022, 8 Uhr. In Abbildung 3 sind von rechts nach links vier verschiedene Durchläufe von IFS für die Mitte Deutschlands aufgeführt: 16.08., 2 Uhr, 16.08., 14 Uhr, 17.08., 2 Uhr und 17.08., 14 Uhr.

Beim ältesten der vier gezeigten Läufe (ganz rechts) werden die stärksten Niederschläge im Osten von Nordrhein-Westfahlen gezeigt. Dabei erstreckt sich das Gebiet bis nach Niedersachsen und in den Norden von Rheinland-Pfalz. Im Osten Deutschlands wird kaum etwas erwartet.

Die nächste Berechnung (zweites Bild von rechts) legt den Niederschlagsschwerpunkt über Niedersachsen und Norddeutschland. Während nun etwas stärkere Niederschläge in den ostdeutschen Bundesländern simuliert werden, fallen diese dafür im Westen schwächer aus.

Der Lauf von gestern Mittag (zweites von links) sagt fast keine Niederschläge mehr über Nordrhein-Westfahlen voraus, stattdessen liegt ein großer Schwerpunkt über der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wobei laut den Berechnungen ein Maximum von 81 l/qm in 12 Stunden zu erwarten wäre.

Im jüngsten der vier Läufe (ganz links) erkennt man, dass sich das Niederschlagsgebiet, im Vergleich zum vorherigen Zeitpunkt, weiter nach Osten verlagert hat. Insbesondere Westdeutschland ist nun überhaupt nicht mehr von Niederschlägen betroffen. Was macht man nun bei diesem Chaos? Klar ist, dass man nicht nur auf ein Modell vertrauen sollte, sondern die Modelle miteinander zu vergleichen. Auch ein Blick auf vorherige Durchläufe kann dabei helfen eine allgemeine Entwicklung festzustellen. Prinzipiell ist es so, dass hochaufgelöste Modelle die vom Niederschlag betroffenen Regionen definierter und präziser angeben können, aber auch Modelle mit geringer Auflösung können die großräumige Entwicklung gut erfassen. Bei der Frage, welches Ereignis dann wirklich am wahrscheinlichsten ist, kann oft nur die Erfahrung helfen.

Abschließend lässt sich sagen: „Die Moral von der Geschichte: Böse Modelle gibt es nicht“ (eine Hommage an eine Dozentin der Uni Köln).

Praktikantinnen Jana Schitthof und Carolin Probst mit Dipl.-Met. Lars Kirchhübel

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 18.08.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst