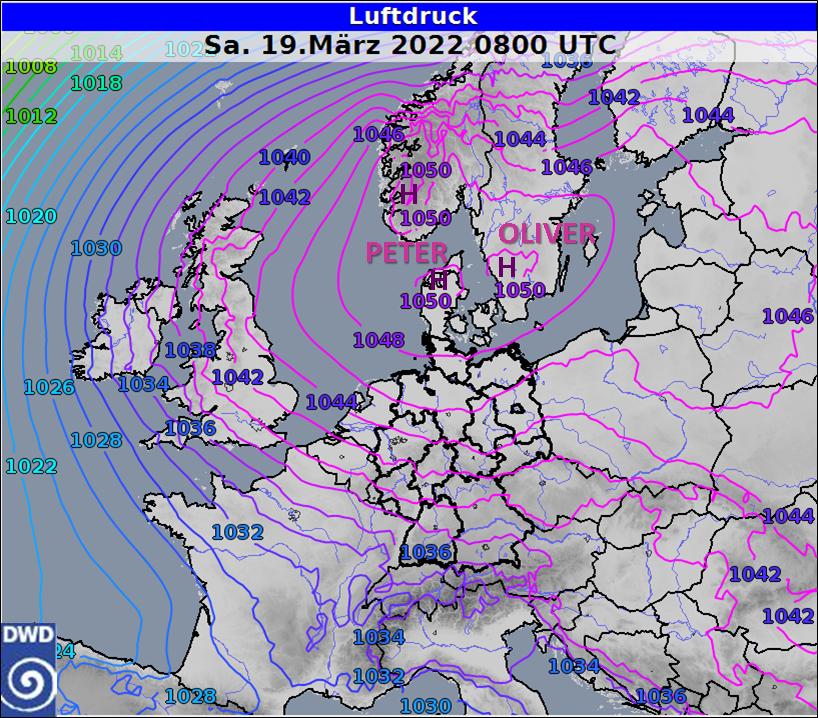

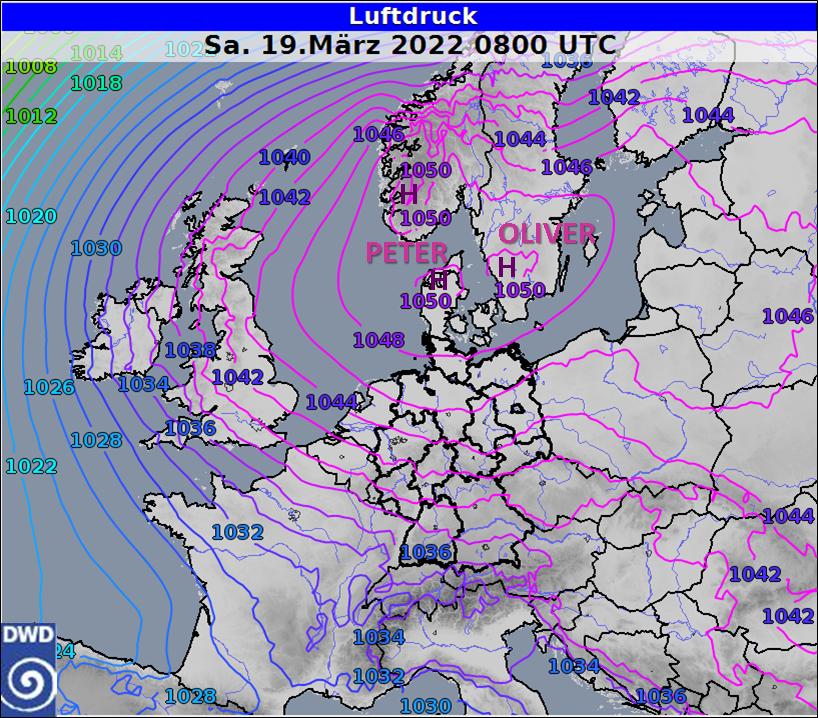

Wer derzeit auf die Bodenwetterkarte schaut, sieht ein kräftiges und großräumiges Hochdruckgebiet, das sich über Südskandinavien und der Ostsee eingenistet hat und sich von dort aus nahezu über ganz Europa erstreckt. Da dieses Hoch über zwei Zentren verfügt, geht es als Hochkombi PETER und OLIVER in die Wetterbücher ein. Dabei konnten sich die beiden Hochs sehr gut entwickeln. Wurde im gestrigen Thema des Tages noch der Konjunktiv verwendet, um das Potential für rekordverdächtige Luftdruckwerte zu beschreiben, können wir heute Morgen das Präsens benutzen um diese festzuhalten. Vor allem in Schleswig-Holstein und Dänemark gab es stationsbezogen zahlreiche Allzeitrekorde. Den höchsten Druckwert lieferte bisher aber die Station Blasjo in Norwegen mit 1053,2 hPa. Um 7 Uhr am Morgen wurde in Dänemark an der Station Tirstrup und in Schweden an der Station Hagshult ein Wert von 1051,2 hPa registriert und in Deutschland überragen bisher die Stationen Kiel Leuchtturm mit 1049,5 hPa (3 Uhr) und Leck mit 1049, 4 hPa (7 Uhr). Damit stellen die genannten Stationen aber nur die Spitze der kompletten Armada von neuen Allzeit- und Monatsrekorden dar. Eine kurze Einordnung der aktuellen Werte für Deutschland können sie im gestrigen Thema des Tages nachlesen.

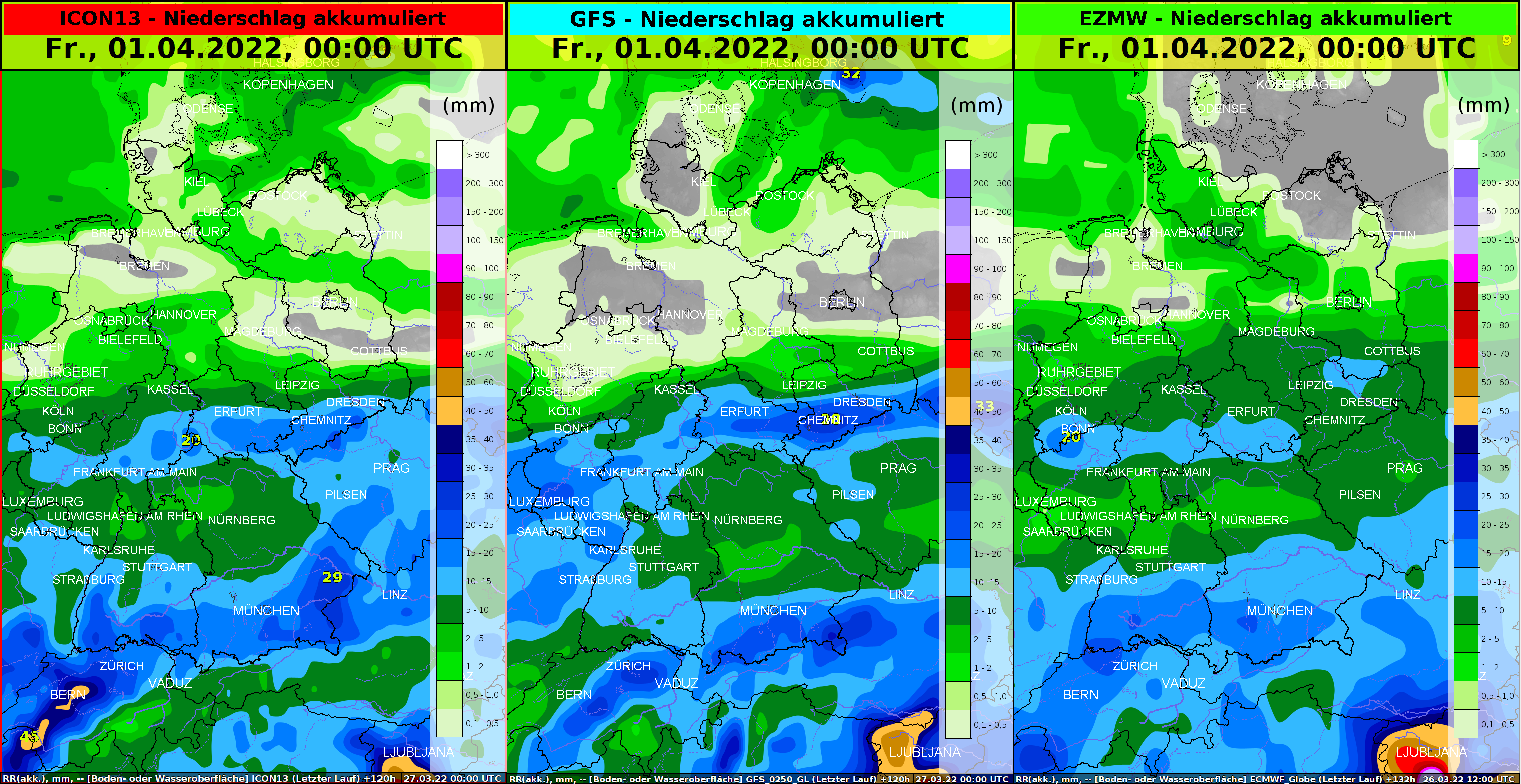

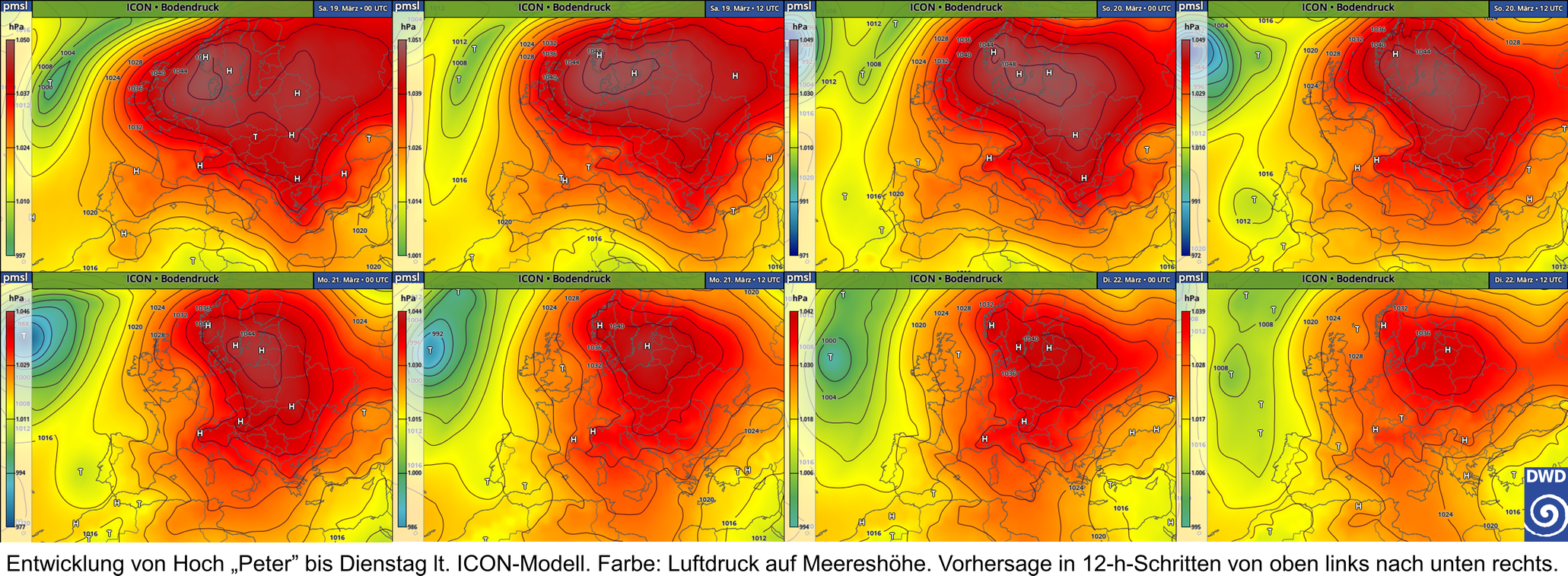

Die genannte Hochkombi um PETER und OLIVER dominieren aber nicht nur das Wetter im Norden des Landes, sondern sind im ganzen Land, zumindest was das bodennahe Geschehen betrifft, wetterwirksam. Doch der Schein trügt etwas. Das starke Absinken aufgrund der bodennahen Luftdruckverhältnisse kann vor allem am Wochenende nicht überall Wolken und geringe Niederschläge verhindern. Denn in höheren Schichten ist derzeit ein Tief aktiv, welches von Südwestpolen über Westtschechien und Nordbayern hinweg bis ins nördliche Baden-Württemberg zieht. Einhergehend nehmen vertikale Umwälzungen Fahrt auf, die Wolken zur Folge haben. Zunächst fallen bevorzugt in Sachsen, im Verlauf auch in der Mitte Deutschlands kurze Regenschauer, im Bergland auch Schneeschauer aus den Wolken.

Da das Tief im Verlauf seinen Kurs ändert und vom nördlichen Baden-Württemberg nach Belgien wandert, bleibt der Westen und Nordwesten noch länger in dessen Einflussgebiet. Entsprechend können sich dort bis Montag dichtere Wolken am Himmel halten und etwas Regen bringen. Ansonsten ist rasch die Hochkombi wieder am Wetterdrücker und löst die Wolken schnell auf. Durch das Absinken haben Wolken kaum noch eine Chance, sodass die Sonne verbreitet vom wolkenlosen Himmel scheint. Einhergehend kann sich die Luft stetig erwärmen, sodass in den kommenden Tagen lokal sogar die 20-Grad-Marke ins Visier genommen wird. Nachts bleibt es durch Aufklaren und somit bodennahem Auskühlen noch empfindlich kalt. Vielerorts reicht es bis in den leichten Frostbereich, im Südosten ist örtlich sogar noch mäßiger Frost unter -5 Grad möglich.

Die großen Unterschiede zwischen Tag und Nacht sind allerdings für den Frühling nichts Ungewöhnliches. Während die Sonne durch die höhere Bahn am Himmel mehr Kraft bekommt, somit eine größere Menge an Energie zur Erde schickt und die Luft schon ordentlich erwärmen kann, fehlt jedoch nachts diese wärmende Einstrahlung. Da am Himmel derzeit zudem auch keine Wolken schützen, wird ein großer Teil der Wärme wieder zurück ins All abgegeben. Insgesamt ist diese Kombination von „kalt“ zu „sonnig und warm“ bei falscher Wahl zudem förderlich für Erkältungskrankheiten. Aber alleine die Probleme bei der Kleidungswahl durch die großen Temperaturunterschiede über den Tag hinweg ist nicht so einfach zu lösen. Abhilfe könnte der von einer Zwiebel inspirierte Kleidungslook aus mehreren Schichten, der sogenannte „Zwiebellook“, schaffen.

Typischerweise empfiehlt es sich direkt auf der Haut, als unterste Schicht, keine Wolle oder Baumwolle zu tragen. Im Vergleich zu anderen Naturfasern, wie beispielweise Seide, nimmt die Baumwolle sehr viel Feuchtigkeit auf, ohne sie wieder abzugeben. Die Nässe bleibt schließlich auf der Haut und kühlt diese aus. Die Folge kann dann eine Erkältung sein. Idealerweise sollte die erste Kleidungsschicht ein Funktionsunterhemd sein. Darüber sollte ein T-Shirt oder Longsleeve folgen. Ein hochgeschlossener Cardigan oder Rollkragenpullover verhindert als dritte Schicht, dass kalte Luft am Halsausschnitt eindringen kann. Den Zwiebellook abschließen sollte dann eine Jacke aus atmungsaktivem Material, die auch vor kaltem Wind Schutz bietet. Steigt tagsüber dann die Temperatur an oder betritt man einen wärmeren und trockenen Raum, können je nach Bedarf die obersten Kleidungsschichten abgelegt werden.

Dipl.-Met. Lars Kirchhübel

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 19.03.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst