Kennen wir bereits das Wetter der nächsten sieben Wochen?

Am morgigen Donnerstag, den 27.06.2024, ist der „Siebenschläfertag“, einer der meteorologischen Lostage. Damit einher geht die alljährliche Fragestellung, ob das Wetter am morgigen Siebenschläfertag Aufschluss über das Wetter der nächsten sieben Wochen geben kann. Einige bekannte Bauernregeln zu diesem Tag lauten nämlich:

„Ist der Siebenschläfer nass, so regnet’s ohne Unterlass.“

„Regnet’s am Siebenschläfertag, es noch sieben Wochen regnen mag / der Regen sieben Wochen nicht weichen mag.“

„Wenn’s an Siebenschläfer regnet, sind wir sieben Wochen mit Regen gesegnet.“

„Wenn’s am Siebenschläfer gießt, sieben Wochen Regen fließt.“

„Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne.“

„Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.“

Doch was ist dran an diesen Regeln oder sind deren Inhalt eigentlich nur ein Mythos? Und was hat eigentlich das putzige gleichnamige Nagetier mit dem Siebenschläfertag zu tun?

Das Tierchen hat tatsächlich nichts mit dem Siebenschläfertag zu tun. Der Ursprung findet sich in einer frühchristlichen Legende aus der Zeit der Christenverfolgung. Nach dieser Legende flüchteten sieben Brüder, die christliche Schafhirten waren, in eine Höhle bei Ephesos, um sich so vor ihren Verfolgern zu verstecken. Daraufhin wurde die Höhle von den Verfolgern zugemauert, um die Männer verhungern zu lassen. Dort fielen sie in einen tiefen Schlaf. Nach etwa 200 Jahren wachten sie wieder auf, als ein Hirte auf der Suche nach einer Unterbringungsmöglichkeit für seine Schafe die Höhle entdeckte. Die Männer bezeugten daraufhin ihren Glauben, starben allerdings kurze Zeit später. Ihnen zu Ehren wurde in der katholischen Kirche der 27. Juni als Gedenktag gewidmet. In der griechisch-orthodoxen Kirche ist es der 04. August und in der Ostkirche der 23. Oktober.

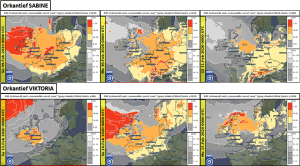

Kann das Wetter am Siebenschläfertag Aufschluss über das Wetter der nächsten sieben Wochen geben? Das Wetter der nächsten sieben Wochen kann man tatsächlich nicht am Wetter eines einzelnen Tages festmachen. Vielmehr muss eher der Zeitraum zwischen Ende Juni und Anfang Juli als Kriterium herangezogen werden. Nach der Gregorianischen Kalenderreform wäre dieser Lostag zudem eigentlich am 07. Juli. Grundsätzlich besteht für großräumige Wetterlagen in diesem Zeitraum eine Erhaltungstendenz über mehrere Wochen. Bezieht man die Regel des Siebenschläfertages also nicht auf einen einzelnen Tag, sondern auf den genannten Zeitraum, dann bewahrheitet sich diese Regel in etwa zwei von drei Jahren.

Der Siebenschläfertag gehört damit zu den Singularitäten, also den Witterungsregelfällen in der Meteorologie. Andere bekannte Beispiele für solche Singularitäten sind die Eisheiligen, die Schafskälte, die Hundstage, der Altweibersommer oder das Weihnachtstauwetter.

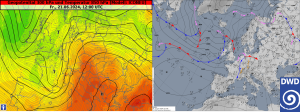

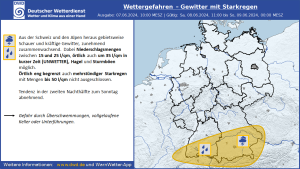

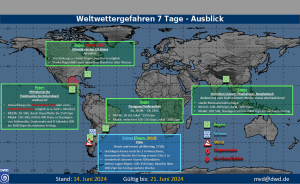

Und wie wird das Wetter am morgigen Donnerstag? Interessant ist erst einmal auch noch, wie das Wetter am heutigen Mittwoch ist. Gewittertechnisch geht es heute nämlich auch schon zur Sache. Dies betrifft in erster Linie die beiden südlichen Bundesländer. Doch zunächst die guten Nachrichten. Im Norden und in der Mitte verspricht der Tag sommerlich zu werden: Sonne satt und Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad. Allenfalls direkt an den Küsten ist es etwas frischer. Verantwortlich für diesen sommerlichen Wetterabschnitt ist das Hoch BIE, welches sich nordöstlich von uns vorübergehend eingenistet hat.

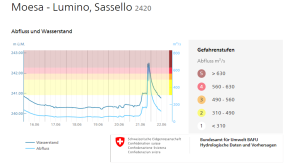

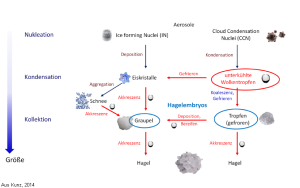

Auch im Süden liegen die Höchstwerte bei meist sommerlichen 26 bis 30 Grad. Im äußersten Süden reicht es aufgrund der morgendlichen Gewitter allerdings „nur“ für 23 bis 26 Grad. Die Gewittertätigkeit ist insbesondere in den beiden südlichen Bundesländern bereits wieder in vollem Gange. Später können dann auch im zentralen Bergland einzelne Gewitter auftreten. Aufgrund der geringen Zuggeschwindigkeit steht bei diesen Gewittern hauptsächlich der (extrem) heftige Starkregen im Fokus. Dieser tritt zwar nur sehr lokal und eng begrenzt auf, dort kann es aber dann durchaus heftig werden. Dann ist mit vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen zu rechnen, kleine Bäche können kurzzeitig anschwellen. Verantwortlich für diese Gewitter ist ein Tief über Italien, welches vor allem in höheren Luftschichten ausgeprägt ist. Dieses transportiert feuchte und zu Gewittern neigende Luft in den Süden Deutschlands.

Nachfolgend verlagert sich dieses Tief dann allmählich nordostwärts. Am heutigen Mittwoch sind die beiden südlichen Bundesländer von den Gewittern betroffen, am morgigen Donnerstag sind es dann weite Teile des Landes. Im Norden, im Westen sowie entlang des Oberrheingrabens wird es zudem ein schwül-heißer Tag mit Höchstwerten von 30 Grad und etwas darüber.

Würde man die Siebenschläfer-Regel wortwörtlich nehmen, würden uns also sieben schwül-heiße Wochen mit wahren „Wasserbomben“ an Gewittern bevorstehen.

M.Sc. (Meteorologin) Tanja Egerer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 26.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst