Die knieenden Mönche im Schnee

Zugegeben, bei den teils sommerlich anmutenden Bedingungen ist ein winterliches Thema auf den ersten Blick etwas fehl am Platz, doch wir werden sehen, dass dem nicht so ist. Beginnen wir nun aber der Reihe nach.

Was macht man, wenn man sich im Winter vor lauter Grau, Regen und Wetter-Tristesse mal nach etwas Abwechslung in Form schöner Schneebilder sehnt? Richtig, man durchforstet die unzähligen Bildberichte im Internet von wagemutigen Bergsteigern, deren Reiseberichte mit schönen Aufnahmen gespickt sind. Neben beeindruckenden Panoramaaufnahmen von Gipfeln, wo man als Normalsterblicher wohl eher nicht hinwandern würde, kann man sich an tief verschneiten Schneelandschaften sattsehen – und stolpert manchmal über Aufnahmen, die einen stutzen lassen.

So auch in diesem Fall bei einem Bericht von einem Bergsteiger in den Anden.

Nach etwas Nachforschung stellte sich heraus, dass die entdeckten Schnee- und Eisformationen in der Tat einen Namen besitzen und zudem auch noch Gegenstand aktueller Forschungen sind. Sie tragen den englischen Namen „snow penitents„, was sich ins Deutsche in etwa in „Büßerschnee oder Büßereis“ übersetzen lässt. Wieso diese Benennung? Von der Ferne sehen die Formationen aus wie betende Mönche mit ihren weißen Hauben, was die früheren Entdecker auf diese Namensgebung brachte.

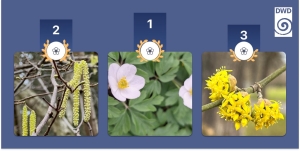

Seit der Entdeckung dieser Schneeformationen im Jahre 1835 durch keinen geringeren als Charles Darwin, rankten sich unzählige Theorien über deren Entstehung. Die Theorien umfassten den Einfluss der Sonne, einen warmen Wind oder aber die elektromagnetische Ausrichtung der Schneeflocken. Besonders oft konnte man von diesen Beobachtungen hören, wenn z.B. in alpinen Regionen nach einer schneereichen Periode im Spätwinter/Frühling direkt eine heiße Witterung folgte (wie es auch aktuell der Fall war). Anderswo kann man solche Formationen sehr häufig beobachten, und zwar in Gebirgen, die in subtropischen oder tropischen Bereichen liegen, wie z.B. den Anden in Chile.

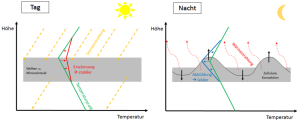

Bereits 1942 erkannte der Professor C. Troll, dass wohl einzig die Sonnenstrahlung für die Entwicklung des Büßereis verantwortlich sei. Seitdem gab es weitere Studien und Untersuchungen, wo das Bild der Entwicklung immer genauer nachvollzogen werden konnte. Grundsätzlich sind folgende meteorologische Bedingungen notwendig:

Die Lufttemperatur sollte nahe dem Gefrierpunkt zu finden sein, der Taupunkt sollte sich deutlich unterhalb des Gefrierpunktes befinden und es muss eine starke Sonneneinstrahlung vorhanden sein. Dies alles ist z.B. in den Hochlagen der (sub)tropischen Gebirge gegeben.

Doch wie entstehen diese Skulpturen nun eigentlich? Man kann den Entstehungsprozess z.B. mit der Entwicklung von Schlaglöchern in Straßen vergleichen. Dort sorgen die kleinste Unebenheit oder Risse für eine Wasseransammlung, die durch wiederholte Gefrierprozesse im Winter sowie durch mechanische Einwirkung des Straßenverkehrs zügig echte Krater in den Straßen hervorrufen kann.

In unserem Fall sorgt die kleinste Unebenheit oder etwa Staub auf der Schneeoberfläche dafür, dass eine zunehmende Mehrfachreflexion der einfallenden Sonnenstrahlen die Chance erhöht, dass die Strahlungswärme vom Schnee aufgenommen werden kann (u.a. auch Veränderung der Albedo). Der direkte Einfluss der Strahlung ist wohl auch der bedeutendste Faktor bei der Entstehung der Formationen, was u.a. die Beobachtungen hervorheben, die die größten Formationen in den tropischen Bereichen sowie in hoch gelegenen Gegenden mit intensiver Sonneneinstrahlung zeigen.

Nun kommt die extrem trockene Luft ins Spiel, die den Taupunkt bei deutlich unter 0 Grad belässt. Würde der Schnee durch die aufgenommene Wärme schmelzen, dann würde sich Wasser sammeln und der Schnee würde an diesen Stellen nicht mehr bzw. stark verzögert weiter schmelzen können. Doch bei der trockenen Luftmasse erfolgt auch kein Schmelzprozess, sondern eine direkte Phasenumwandlung von fest zu gasförmig, genannt „Sublimation“. Die durch diesen Prozess benötigte Energie wird durch die Sonnenstrahlung wieder zugeführt, sodass sich ein Art Gleichgewichtsprozess einstellen kann. In den Senken sorgt die zunehmend komplexere Reflexion des Sonnenlichts dafür, dass immer mehr Wärme gespeichert werden kann und somit die großen Hohlräume entstehen. An der u.a. von der Wissenschaftlerin Meredith Betterton (Universität Colorado) aufgestellten Theorie gibt es Zweifel, dass dieser Prozess nicht alles erklärt. So würde man alleine durch den beschriebenen Prozess nicht die zu beobachtende recht homogene Größe der schneefreien Flächen erhalten. Von hier aus geht es weit in die Schneephysik hinein sowie in Feinheiten wie z.B. die Tatsache, dass Wärme von den Schneekuhlen weniger effektiv abgestrahlt werden kann, als von den Schneespitzen, was auch einen vertikalen Temperaturgradienten nach sich zieht, was wiederum die Sublimationsrate beeinflusst. Wie so oft zeigt sich, dass auch diese schönen Naturphänomene einer komplexen Entwicklung unterworfen sind.

Der Wind sollte zudem recht schwach ausfallen, da er sonst die benannten physikalischen Prozesse rasch (negativ) beeinflussen könnte. Das ist auch der Grund, wieso viele dieser Formationen im Lee von Bergen oder Hängen zu finden sind, wo ein gewisser Windschutz besteht.

Wenn Ihr Interesse nun geweckt wurde, dann können Sie gerne noch weitere Informationen in dem unten aufgeführten „fachlichen“ Link nachlesen. Ansonsten bleibt mir nur Ihnen viel Spaß beim Genießen der im Internet zu findenden Bilder zu wünschen und wer weiß: Vielleicht hat ja jemand von Ihnen diese Formation schon einmal in echt sehen und fotografieren können?

Dipl. Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 10.04.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst