Nach einem teilweise nassen Wochenbeginn ab der Wochenmitte wahrscheinlich trockener und frühlingshaft mild

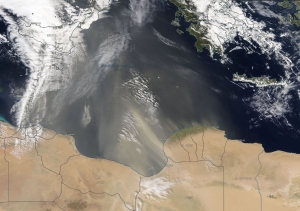

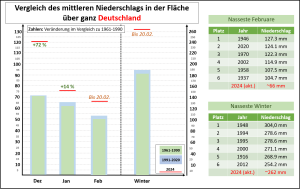

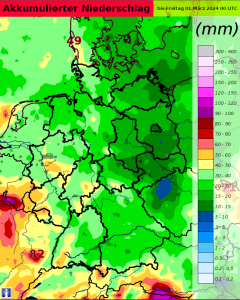

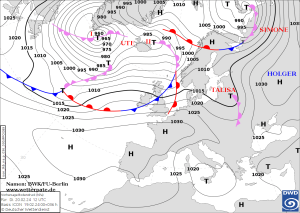

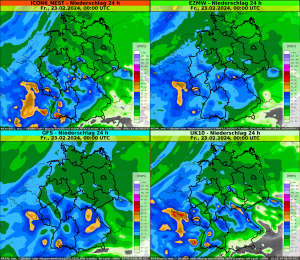

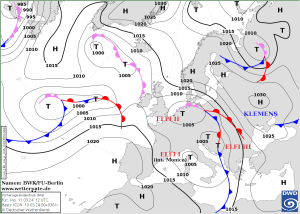

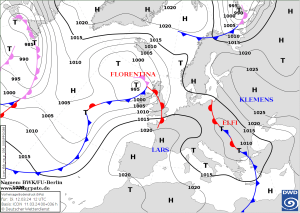

Die neue Woche beginnt im Westen Deutschlands grau in grau und regnerisch. Verantwortlich dafür ist Tief ELFI II mit Kern über Holland. Das kleinräumige Tief ist in einem umfangreichen Tiefdruckkomplex mit mehreren Drehzentren (Tief ELFI I int. MONICA mit Kern in der Nähe Korsikas und ELFI III mit Kern über Serbien) eingebettet, das weite Teile Mittel- und Südeuropas beeinflussen. Zudem hat der Tiefdruckkomplex für heftige Niederschläge in Norditalien und Südfrankreich sowie Schneemassen in den Südalpen gesorgt.

In den Übrigen Regionen kann man trotz des Tiefdruckeinflusses den Schirm zu Hause lassen und vor allem im Südosten und später auch im Osten scheint sogar zeitweise die Sonne. Eine Ausnahme gibt es allerdings direkt an den Alpen, wo gegen Abend etwas Regen, in den Hochlagen Schneefall einsetzt. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad im äußersten Norden und 15 Grad an der Donau. Dazu weht im Norden ein mäßiger, an der Küste ein frischer bis starker Ostwind. Im Osten weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest und im Süden aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag schwächt sich Tief ELFI II ab und zieht langsam zur Nordsee. Entsprechend lassen die anhaltenden Niederschläge im Westen nach. An den Alpen verstärkt sich hingegen der Regen und oberhalb 1200 m fällt Schnee. Ansonsten zeigt sich der Himmel wolkig, teils stark bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Dabei kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad im Westen und 0 Grad im Osten vor allem bei längerem Aufklaren.

Am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch bleibt es im Westen und Südwesten weiterhin zeitweise nass und meist wolkenverhangen trotz des langsamen Anstiegs des Luftdrucks, da das Hoch LARS noch zu weit weg für Deutschland liegt. Ansonsten kommt gebietsweise die Sonne heraus. Die Höchst- und Tiefstwerte ändern sich kaum im Vergleich zum Vortag.

Am Mittwoch nimmt der Hochdruckeinfluss auch in Deutschland von Südwesten her weiter zu. Die Regenfälle im Südwesten klingen im Tagesverlauf ab und zum Abend hin lockern die Wolken allgemein auf. Die Temperatur erreicht tagsüber Werte zwischen 10 und 15 Grad und nachts 8 Grad im Norden, wo es wolkig bleibt, und bis -2 Grad im Süden bei klarem Himmel. Dort kann sich stellenweise Nebel bilden.

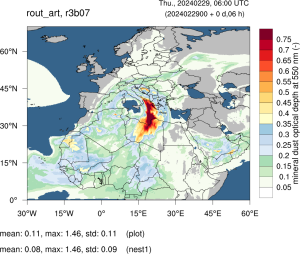

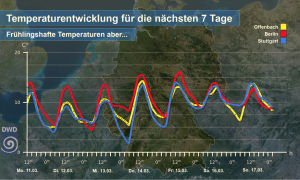

Am Donnerstag scheint unter Hochdruckeinfluss vor allem in der Mitte und im Süden die Sonne. Die nächtlichen Nebelfelder lösen sich dann rasch auf. Wolkiger zeigt sich der Himmel lediglich im Norden des Landes. Es dürfte allerdings trocken bleiben. Mit einer lebhaften südwestlichen Strömung werden deutschlandweit frühlingshafte Temperaturen von 14 bis 20 Grad erreicht.

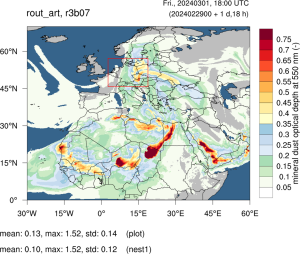

Nun fragen sich viele, ob es bis zum Wochenende trocken und so mild weitergeht. Bezüglich der Temperatur ja, denn Deutschland bleibt in der südwestlichen Strömung, in der sehr milde Luftmassen aus Spanien herangeführt werden. Jedoch sorgen schwache Tiefausläufer für einen leichten wechselhaften Wettercharakter. Vor allem am Freitag treten dann nach heutiger Sicht einzelne Schauer oder kurze Gewitter auf.

Dipl.-Met. Marco Manitta

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 11.03.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst