Schon reichlich Pollen unterwegs

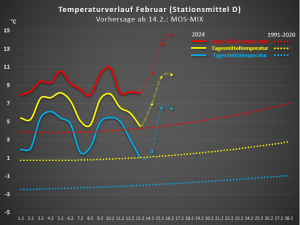

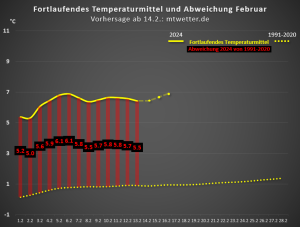

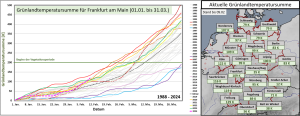

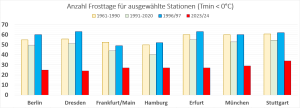

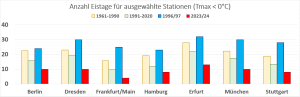

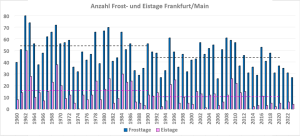

Der bisherige Februar 2024 wurde seinem Charakter als eigentlicher „Wintermonat“ überhaupt nicht gerecht. Bereits seit Beginn des Monats entspricht die Witterung in Deutschland eher einem Frühlingsmonat mit Höchstwerten über den langjährigen Werten und Luftfrost war eine Seltenheit bzw. räumlich und zeitlich sehr begrenzt. Es ist daher keine Überraschung, wenn die Natur auf diese äußeren Umstände entsprechend reagiert. Wer mit aufmerksamem Blick durch die Natur wandert, sieht allerorts Krokusse, Schneeglöckchen und Winterlinge. Während diese primär Eiweißquelle für die Insekten sind, stammen die Pollen in der frühlinghaften Luft aber überwiegend von blühenden Bäumen oder Sträuchern wie beispielsweise Hasel, Erle und Pappel.

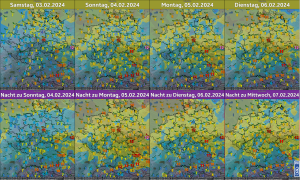

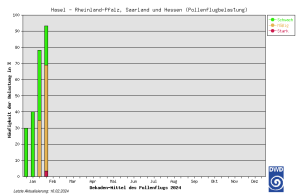

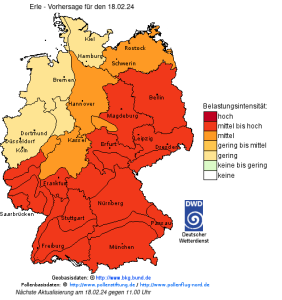

Wenngleich sich viele darüber freuen, wenn der Natur wieder Leben eingehaucht wird und damit das Grau des Winters verschwindet, beginnt für die Allergiker mit der zunehmenden Pollenbelastung eine etwas schwierigere Zeit. Schon im Januar sorgt üblicherweise die Hasel dafür, dass Allergiker die erhöhte Aktivität der Natur in der Nase spüren. Auch nach der diesjährigen Pollenflugstatistik waren in den meisten Bundesländern bereits in der ersten Januarwoche (bzw. in manchen Regionen schon in den letzten Wochen des vergangenen Jahres) erste Haselpollen unterwegs. Nach dem aktuell gültigen Wochenbericht der „Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst“ überschreitet die Belastung an Haselpollen aber bereits ihr Maximum und klingt langsam ab. In höheren Lagen sowie klimatologisch kälteren Regionen kann diese aber durchaus noch sehr relevant sein. Diese erhöhte Haselpollenkonzentration geht jedoch nahtlos in das Maximum der Erlenpollenbelastung über. Nach den aktuellen Vorhersagen des Pollen-Gefahrenindex liegt die Belastung mit Erlenpollen mit Ausnahme des Nordens und Nordwestens heute auf der zweithöchsten Stufe, zum Wochenbeginn geht diese überall etwas zurück.

Nun stellen die Pollen aber nicht nur eine Beeinträchtigung für Allergiker dar, sondern sind in der Natur ein wichtiger Bestandteil verschiedenster Prozesse. Zum einen dienen sie natürlich der Bestäubung der Pflanzen, zum anderen profitieren davon aber auch viele Tiere – insbesondere die Insekten. Pollen bestehen nämlich aus einer Vielzahl an Vitaminen, Enzymen und Fettsäuren sowie besonders aus dem lebensnotwendigen Eiweiß. Wenn Insekten aufgrund der milden Witterung ebenfalls sehr früh aus der Winterruhe erwachen, sind sie auf genau diese Pollenversorgung angewiesen. Untrügliches Zeichen dafür sind die nun wieder vermehrt beobachtbaren Bienen mit Pollenhöschen an ihren Beinen, die mit viel Mühe das wertvolle Eiweiß zu ihrer Behausung tragen.

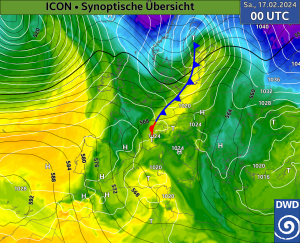

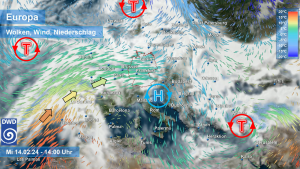

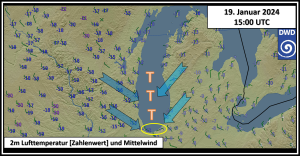

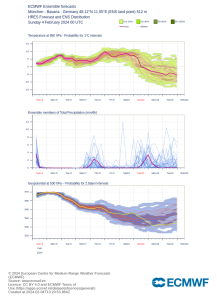

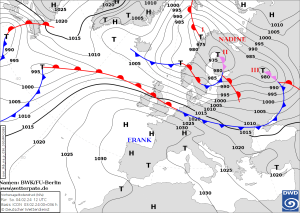

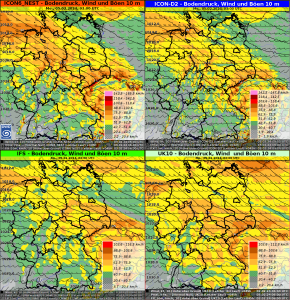

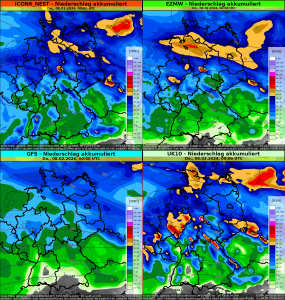

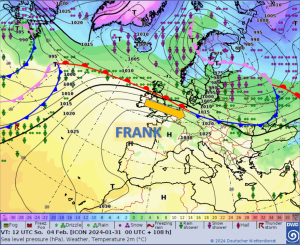

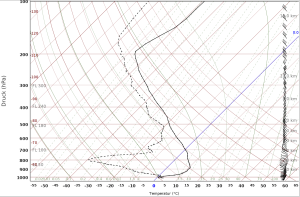

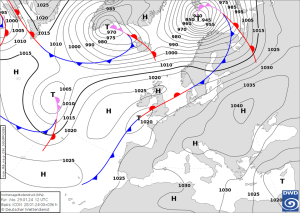

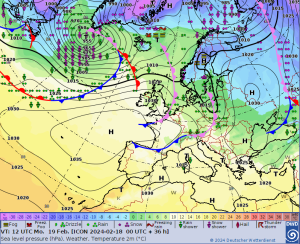

Doch wie geht es nun weiter mit der Pollenbelastung? Zur Beantwortung dieser Frage muss natürlich in erster Linie die Meteorologie betrachtet werden. Die Witterung nimmt nun insgesamt einen wechselhafteren Charakter an. Die Kaltfront von Tief SIMONE II mit Kern über der nördlichen Nordsee überquert am heutigen Sonntag und in der Nacht zum Montag Deutschland von Nordwest nach Südost. Dabei regnet es im Nordwesten bereits am Vormittag und zu Mittag, am späteren Nachmittag zunehmend auch in den mittleren Regionen. Der leichte bis mäßige Regen führt zu einem Auswaschen der Pollen aus der Luft und damit zu einer Reduzierung der Konzentration. In der Südosthälfte kommt dieser Regen erst ab dem Abend sowie in der Nacht zum Montag an, sodass dort noch der erhöhte Pollenflug-Gefahrenindex resultiert. Der Montag verläuft wechselhaft mit einzelnen Schauern, am Dienstag wird es von Westen und Nordwesten her zunehmend trocken. Mit diesem wechselhaften Charakter geht es auch am Mittwoch weiter. Für die Jahreszeit bleibt es aber jedenfalls zu mild.

Mag.rer.nat. Florian Bilgeri ( Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 18.02.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst