Tiefdruckgebiete halten das Zepter in der Hand

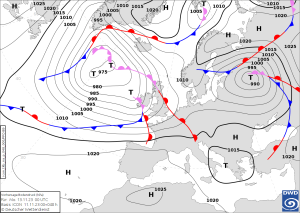

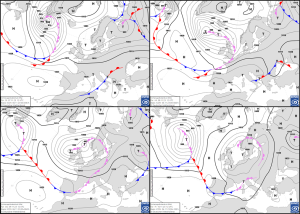

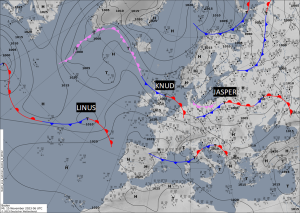

JASPER, KNUD und LINUS sind derzeit die Protagonisten. Dabei handelt es sich nicht um Nachwuchs im Berliner Zoo, sondern um die Tiefdruckgebiete, die aktuell und in den kommenden Tagen das Wetter in Deutschland beeinflussen. Sie sorgen dafür, dass keine Langweile aufkommt und es wechselhaft sowie zeitweise windig bis stürmisch bleibt.

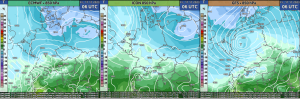

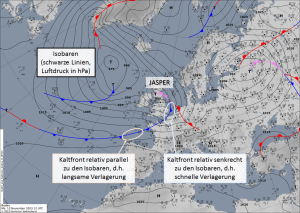

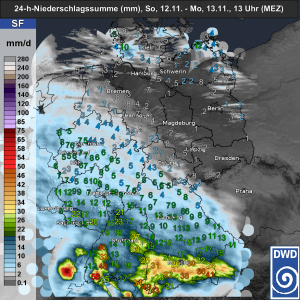

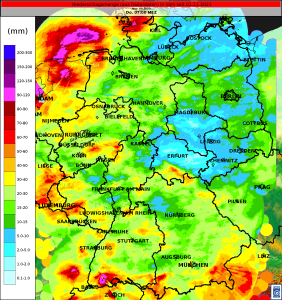

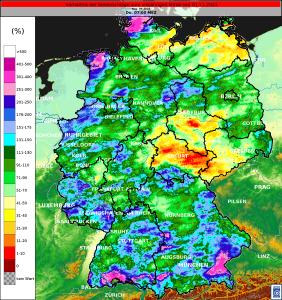

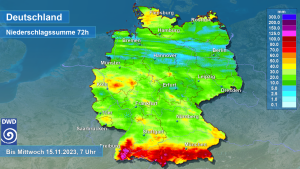

Tief JASPER liegt derzeit (Stand: Mittwoch, den 15.11.2023, 7 Uhr) über Polen und sorgte in den vergangenen Tagen unter anderem für die ergiebigen Niederschläge im Süden des Landes. Verbreitet fielen dabei von Sonntagmorgen, den 12.11.2023, 7 Uhr bis Mittwochmorgen den 15.11.2023, 7 Uhr vom Schwarzwald bis ins Chiemgau 40 bis 70 l/qm/72 h. Im Südschwarzwald wurden Mengen zwischen 100 und 150 l/qm/72 h erreicht. Beispielsweise gab es in Dachsberg-Wolpadingen (Baden-Württemberg) 155 l/qm/72 h und in Vöhrenbach 150 l/qm/72 h (Baden-Württemberg). Auch im Allgäu fielen in Staulagen teils über 100 l/qm. Spitzenreiter sind dort Oberstdorf-Rohrmoos (Bayern) mit 122 l/qm/72 h und Balderschwang (Bayern) mit 130 l/qm/72 h. Sonst wurden meist zwischen 10 und 40 l/qm/72 h registriert. Nur in der Norddeutschen Tiefebene gibt es einige Gebiete mit weniger Niederschlag.

Tief KNUD, das sich von Westengland in die westliche Ostsee verlagert, sorgt heute verbreitet für einige Schauer, im Süden und in der Mitte kann es sogar zu kurzen Gewittern kommen. Östlich der Elbe bleibt es weitgehend trocken. In der Nacht ziehen sich die schauerartigen Niederschläge in den Norden und Osten zurück. Sonst sind Schauer eher die Ausnahme. Hier und da kann es auflockern.

Der dritte Protagonist, Tief LINUS, kommt dann im Laufe des Donnerstags ins Spiel. Zunächst lässt die Niederschlagsneigung nach und vorrangig südlich der Donau und in Nordseenähe gewinnt die Sonne die Oberhand. Gegen Nachmittag kündigt sich im Westen und Südwesten dann der Tiefausläufer von Tief LINUS an.

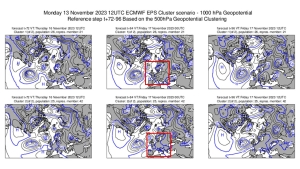

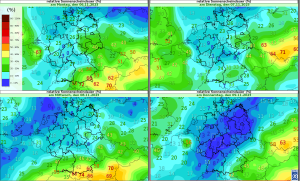

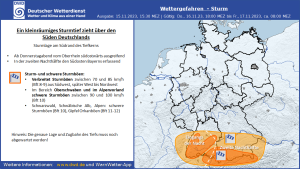

Dieser sorgt in der Nacht zum Freitag vor allem in der Südhälfte für ordentlich Rabatz. Gebietsweise regnet es kräftig und der Wind lebt deutlich auf. Südlich einer Linie Saarland-Bayerischer Wald drohen Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h (Bft 8-9) zunächst aus Südwest, später aus West bis Nordwest bis ins Flachland. Im Alpenvorland, in Oberschwaben und generell in höheren Lagen sind schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) denkbar. Orkanböen (Bft 12) drohen in den Gipfellagen. Einen groben Überblick zu den erwartbaren Böen gibt die folgende Grafik.

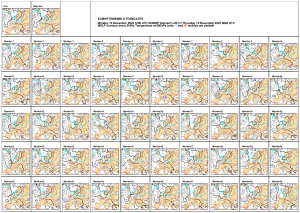

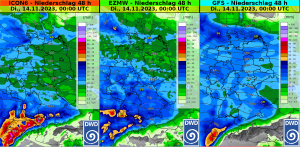

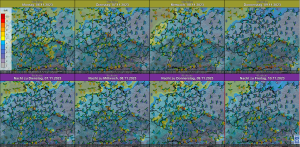

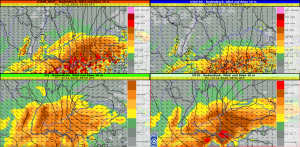

Es muss jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, dass sich die Modellberechnungen derzeit noch unterscheiden, was in der nächsten Darstellung deutlich wird. Zu diesem Thema gibt es einige Informationen im gestrigen Thema des Tages unter

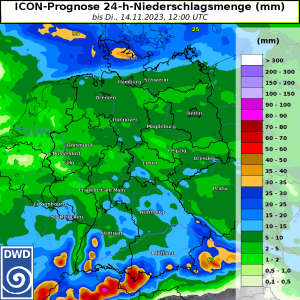

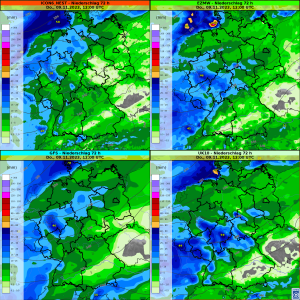

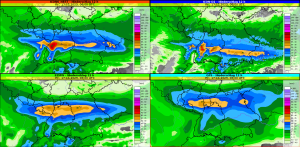

Doch das Tief hat, wie gesagt, nicht nur ordentlich Wind im Gepäck, sondern auch einiges an Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis Freitagfrüh von anfangs über 1000 m auf etwa 600-800 m ab. Eine Schneedecke bildet sich allerdings nur in den Hochlagen aus, da die Böden noch viel zu warm sind. Die Niederschlagsmengen liegen südlich des Mains in der Fläche bei 5 bis 15 l/qm/12 h. In einem Streifen, dessen genaue Lage noch nicht sicher ist (abhängig von der genauen Zugbahn des Tiefs), werden Mengen zwischen 20 und 40, teils bis 60 l/qm/12 h berechnet.

In der Nordhälfte des Landes passiert in der Nacht zum Freitag nicht viel und es bleibt deutlich ruhiger. Auch im Süden zieht der Sturm am Morgen rasch ab, leicht wechselhaft bleibt es aber dennoch. Wer die Hoffnung hegt, dass sich deutschlandweit endlich mal wieder ruhiges Herbstwetter einstellt, der muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Zwar wird es am Samstag vorübergehend etwas freundlicher, doch bereits zum Abend zieht von Westen ein neues Niederschlagsgebiet heran und der Wind frischt etwas auf. Nun ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 15.11.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst