Regional viel Regen im Oktober

Der Oktober schreitet mit großen Schritten voran und geht in nicht einmal mehr einer Woche zu Ende und dessen Nachfolger – der November – steht damit schon beinah in den Startlöchern. Nach einem verbreitet viel zu trockenem und teils hochsommerlichen September wird der ein oder andere in einigen Regionen langsam genug vom viel zu durchwachsenen und nassen Oktober haben. In welchen Regionen musste dabei besonders häufig zu Regenschirm und festem Schuhwerk gegriffen werden?

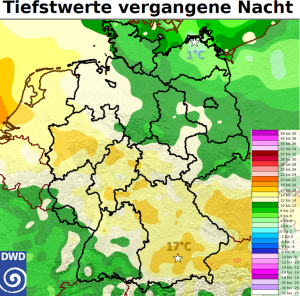

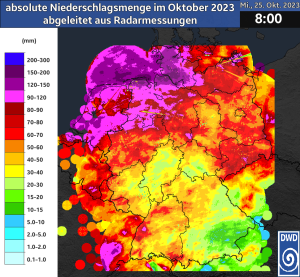

Der Blick auf die bisher gefallenen Niederschlagsmengen liefert hier die entscheidenden Hinweise. Besonders im Norden und Nordwesten hat sich der Oktober mit einer Vielzahl von Tiefausläufern von seiner nassen Seite gezeigt. Bis heute Morgen sind hier zwischen 80 und 150 Liter pro Quadratmeter mithilfe von Radardaten erfasst worden. Daraus hervorstechend ist ein Streifen von Ostfriesland bis ins südliche Niedersachsen. Dort lassen sich oftmals sogar 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter beziffern. Diese Werte werden auch beim Blick in das DWD-Messnetz bestätigt. Der absolute Spitzenreiter ist dabei die Station Cadenberge in Niedersachsen nahe Cuxhaven mit 205,9 Liter. Veranschaulicht hat der Regenmesser also ganze 20,5 handelsübliche Putzeimer mit 10 Liter Fassungsvermögen abarbeiten müssen. Trockener präsentierte sich der Oktober hingegen bisher in Hessen und Südthüringen. Besonders wenig Regen fiel allerdings im Südosten Bayerns. Hier reichte es teils nur für 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter. In gewissem Sinne negativer Spitzenreiter ist die Station Palling-Lampertsham im Landkreis Traunstein. Grade einmal 3,8 Liter fielen hier in den Messtopf. Das entspricht nicht mal ganz einem halbvollen Putzeimer.

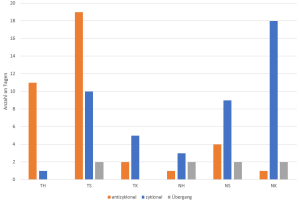

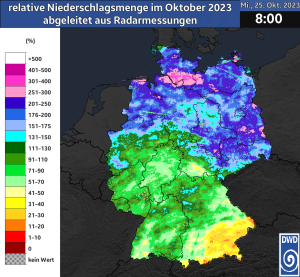

Wie lassen sich die absoluten Niederschlagsmengen nun einordnen? Zur besseren Interpretation werden die absoluten Niederschl

Niederschlagssummen in einen klimatologischen Kontext zu den mittleren langjährigen Niederschlagsmengen von 1991 bis 2020 gesetzt (Abbildung 2). Im Norden und Osten überwiegen für den bisherigen Oktober die blauen bis violetten Farben, die einer deutlich zu nassen Witterung mit über 130 % des normalen Monatssolls entsprechen. Die Regionen vom Alten Land bis nach Westmecklenburg weisen aktuell teils über 300 % der üblichen Regenmengen auf. Über der westlichen Mitte kennzeichnen leicht gelbliche bis hellgrüne Farben mäßige Defizite. In den Regionen sind erst rund 40 bis 70 % des bisherigen Monatssolls gefallen. Besonders ins Auge sticht aber wie erwartet der Südosten Bayerns. Dort sind bisher oft nur 10 bis 30 % des Monatssolls vom Himmel gefallen.

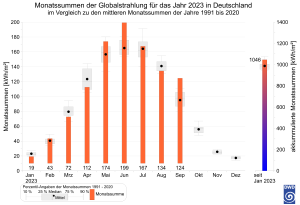

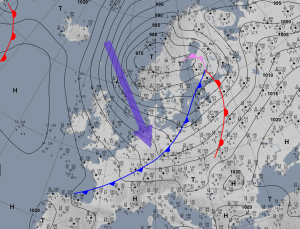

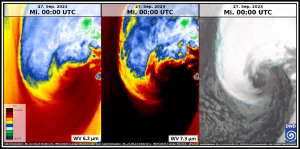

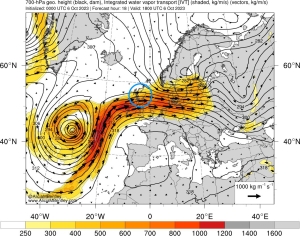

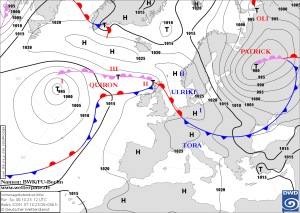

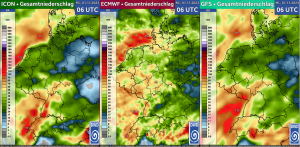

Nasser Norden gegen trockenen Südosten lässt sich also bisher für den Oktober konstatieren. Wie gestalten sich nun die restlichen Oktobertage? Sie werden sich von einer sehr wechselhaften bis zeitweisen nassen Seite präsentieren. Ein kräftiges Sturmtief auf dem Nordatlantik knapp westlich der Britischen Inseln führt dabei die Wetterregie. Ausgehend davon werden wiederholt kleinere Tiefs mit ihren Niederschlagsgebieten über West- und Mitteleuropa gesteuert (siehe Abbildung 3). Jene bringen uns reichlich Regen, aber auch für diese Jahreszeit verhältnismäßig milde Luft.

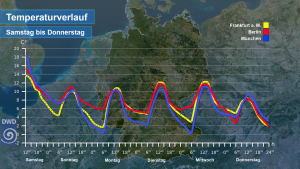

Die wechselhafte Phase hält voraussichtlich über das Wochenende bis zum Monatswechsel an. Insbesondere in der West- und Südwesthälfte kommen dabei größere Niederschlagsmengen zusammen. Die Globalmodelle weisen akkumulierte Niederschlagsmengen von 40 bis 90 Liter pro Quadratmeter bis zum Monatsende kommenden Dienstag aus. In einigen Staulagen der Mittelgebirge (z.B. nach ICON im Schwarzwald) sind noch höhere Mengen im Bereich des Möglichen.

Weniger Regen erreicht den Osten und Südosten, wenngleich sich der Wettercharakter auch als vielfach wolkig bis zeitweise stark bewölkt und wechselhaft beschreiben lässt. Aber es gibt in diesen Regionen zumindest auch zeitweise Lichtblicke mit vorübergehenden Aufheiterungen und etwas Sonnenschein. Vor allem der Südosten Bayerns könnte am ehesten am Freitag und über das Wochenende von einigen Sonnenstunden profitieren. Zum Sonntag rückt aus der Tiefdruckfamilie im Atlantik ein kräftigeres Tief uns von den Britischen Inseln und dem Ärmelkanal her kommend mehr auf die Pelle. Dann könnte zumindest im Westen und Nordwesten auch der Wind eine größere Rolle spielen.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 25.10.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst