Wo bleibt der Regen im September?

Es waren regenreiche Tage im August. Mit 125 Liter pro Quadratmeter fiel dieser in der Fläche deutlich zu nass aus. Rund 60 % übertraf der Niederschlag das Soll des klimatologischen Mittels (sowohl bezogen auf die Referenzperiode 1961 bis 1990 als auch auf 1991 bis 2020). Im bisherigen September fehlt allerdings der Niederschlag in vielen Teilen des Landes. Zwar gab es durchaus vom Westen bis in den Nordosten sowie an den Alpen insbesondere am 12. und 13. September teils heftige Starkregenfälle, die örtlich zu Überflutungen und vollgelaufenen Kellern führten, in der Fläche lässt die Niederschlagsbilanz im September bisher jedoch zu wünschen übrig.

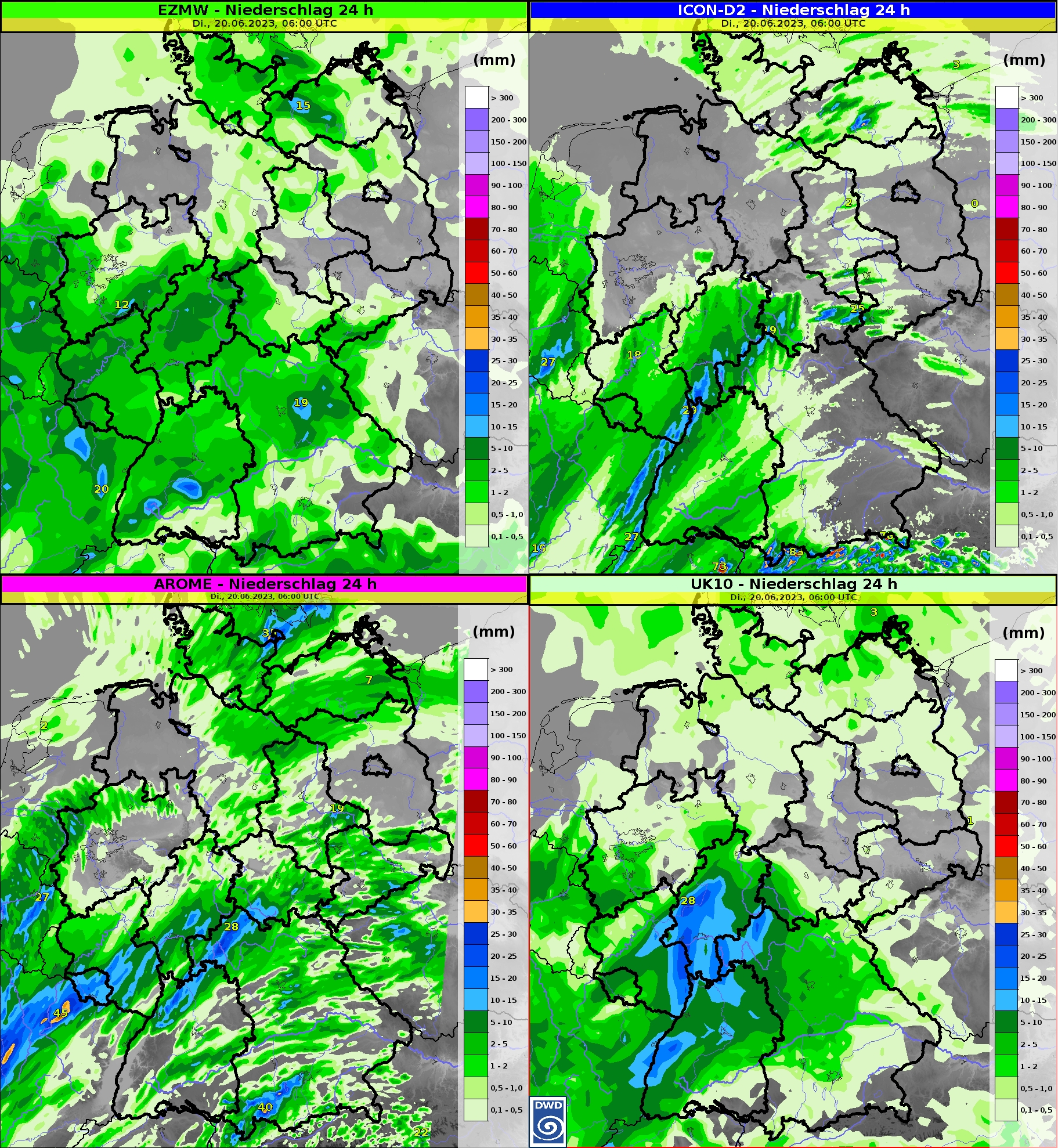

Mithilfe von Radardaten lassen sich die im September bisher gefallenen Niederschlagsmengen recht gut abschätzen. Diese bieten den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den Punktmessungen der Wetterstationen auch in der Fläche verfügbar sind. So werden auch lokal eng begrenzte Unterschiede sichtbar, die gerade bei kleinräumig auftretenden Schauern und Gewittern teilweise recht groß sein können. Verschneidet man die Radardaten jedoch zusätzlich noch mit den Messwerten der Stationen aus dem DWD-Messnetz, wird die Abschätzung noch etwas genauer.

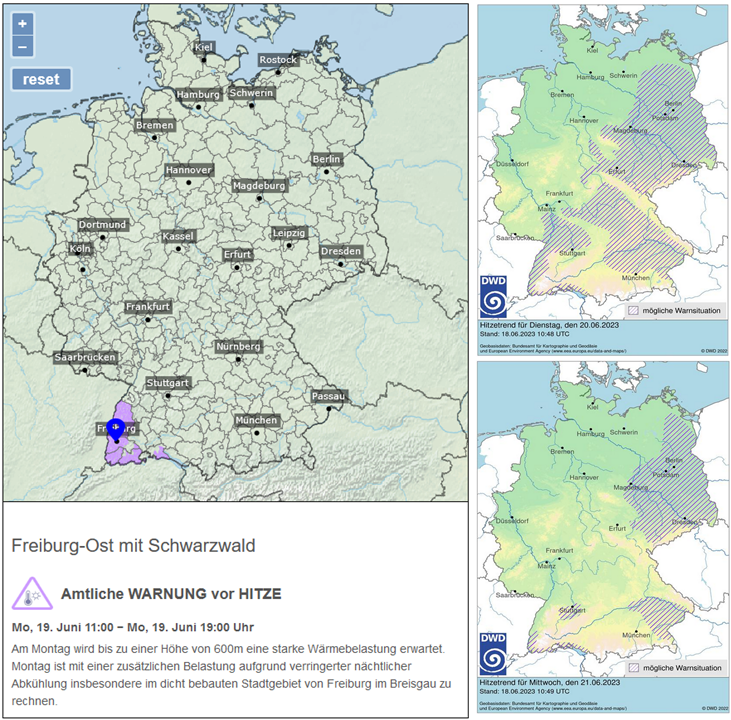

Bei der Betrachtung der Gesamtniederschlagsmenge in Deutschland seit Monatsbeginn (1. September) in Liter pro Quadratmeter (auch „absolute Niederschlagsmenge“ genannt; siehe Abbildung 1) fallen auf den ersten Blick die Farben Blau und Grün ins Auge. Insbesondere in der Südhälfte, im Osten sowie im Nordwesten sind also meist weniger als 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter seit Monatsbeginn niedergegangen. Schaut man jedoch die gelb bis violett eingefärbten Bereiche an, kann man vom Westen bis in den Nordosten einen Streifen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80, vereinzelt über 100 Liter pro Quadratmeter erkennen. Diese Werte lassen sich bei einem Vergleich mit den Wetterstationen im DWD-Messnetz auch bestätigen. Die Station Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) weist derzeit eine Niederschlagsmenge von 103 Liter pro Quadratmeter auf. Anders sieht es an den Stationen in Karlsruhe-Rheinstetten (Baden-Württemberg) oder in Altomünster-Maisbrunn (Bayern) aus. Dort wurden bisher lediglich 0,1 Liter pro Quadratmeter registriert, der Niederschlag blieb dort also bisher aus.

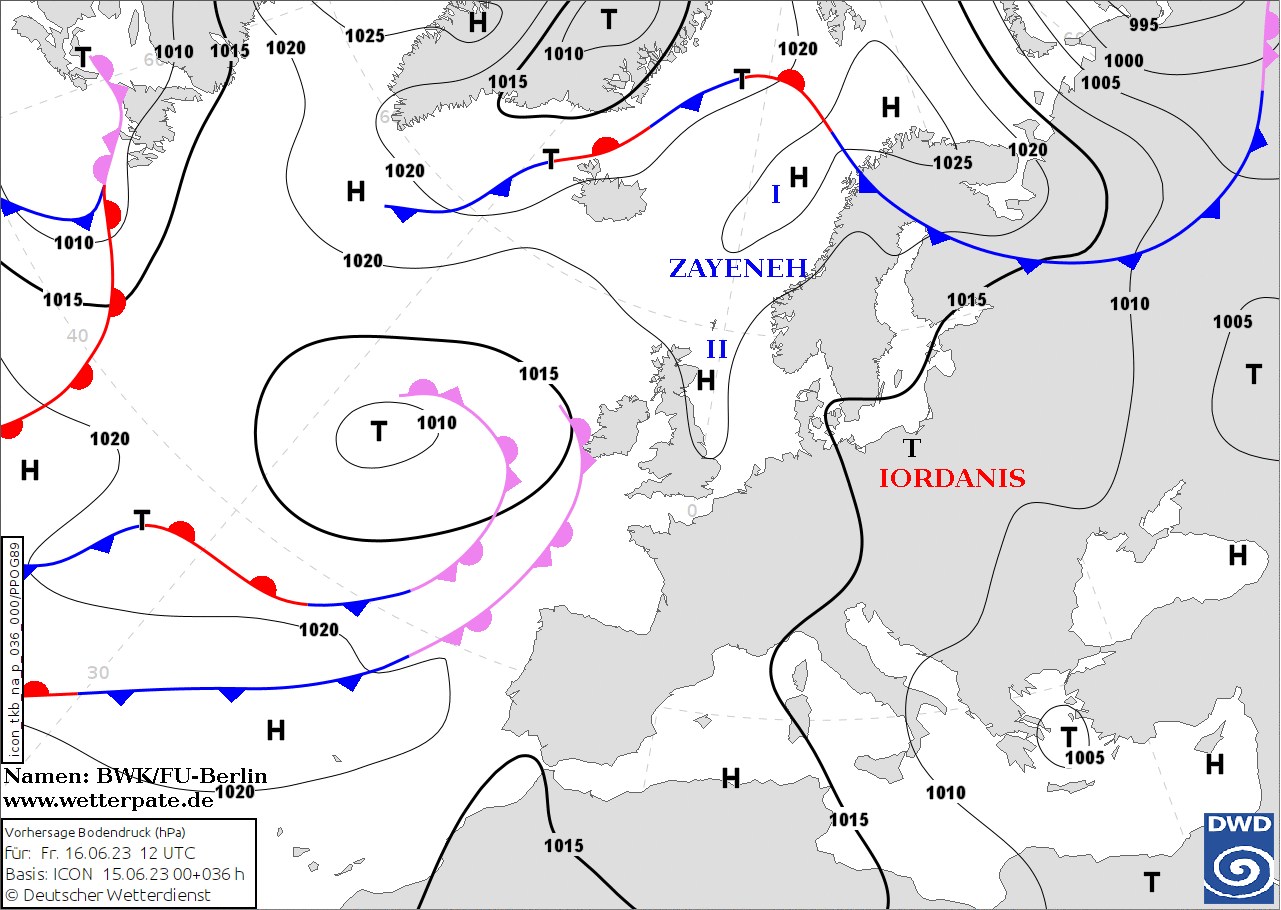

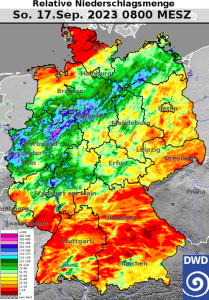

Aber wie ordnet man die absoluten Niederschlagsmengen nun ein? Um die sogenannten absoluten Niederschlagsmengen besser interpretieren zu können („Welche Niederschlagssummen sind viel für die Region und Jahreszeit, welche wenig?“), setzt man sie in einen klimatologischen Kontext. Dabei werden die aktuell gemessenen Daten mit den bis zum Analysetag (Sonntag, 17.09.2023) mittleren langjährigen Niederschlagsmengen von 1991 bis 2020 verglichen. Entsprechend erhält man bei der relativen Betrachtung eine Prozentzahl, wobei Werte unter 100 % ein Niederschlagsdefizit (rote bis hellgrüne Flächen) beschreiben, Werte über 100 % (blaue bis violette und weiße Flächen) stellen eine zu nasse Witterung dar. Die dunkelgrünen Flächen repräsentieren hingegen Regionen, in denen der Regen ungefähr der im Mittel zu erwartenden Niederschlagsmenge entspricht (siehe Abbildung 2).

Dabei überwiegen in Deutschland derzeit die roten bis hellgrünen Flächen. Dies entspricht einem Anteil von 0 bis 70 % des bisherigen Monatssolls. Insbesondere in der Südhälfte sowie im Nordwesten war es also deutlich zu trocken im bisherigen September! Im Gegensatz dazu wurde das Niederschlagssoll im einem breiten Streifen vom Westen bis in den Nordosten bereits weitgehend erfüllt oder sogar regional übertroffen (siehe dunkelgrüne bis violette Flächen). Insbesondere zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover kam bei kräftigen Gewittern so viel Niederschlag zusammen, dass die Bilanz dort aktuell 200 % der üblichen Regenmenge aufweist.

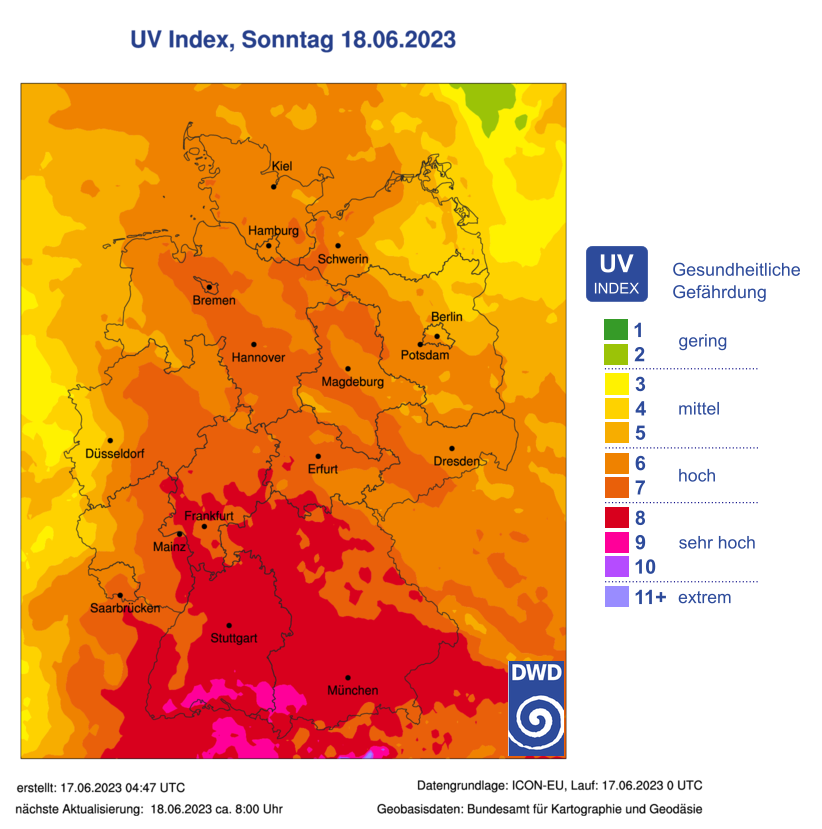

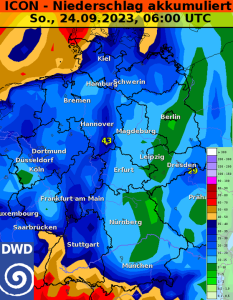

Nach dieser längeren weitgehend trockenen Witterungsperiode steht allerdings ab der kommenden Nacht zum Montag ein Wetterwechsel ins Haus, wie man dem vom 16.09.2023 bereits entnehmen konnte. Damit stehen auch wieder etwas wechselhaftere Tage an. Abbildung 3 zeigt die Vorhersage der akkumulierten Niederschlagsmengen bis nächsten Sonntagmorgen, den 24.09.2023 (Wettermodell ICON des DWD). Insbesondere im Südwesten und Nordwesten sollten kräftigere Niederschläge die bisherige Niederschlagsbilanz aufbessern können. Ob von München bis Berlin lediglich einstellige Niederschlagsmengen fallen werden, muss jedoch noch abgewartet werden.

MSc.-Meteorologe Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 17.09.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst