Tropensturm MOCHA

Die Saison von tropischen Wirbelstürmen im nördlichen Teil des Indischen Ozeans dauert in der Regel von Mai bis November, wobei nur 4 Prozent der weltweit auftretenden Stürme auch in der Region um Indien entstehen. Der letzte tropische Zyklon der in Myanmar auf Land traf, wurde im April 2017 beobachtet. Damals traf MAARUTHA mit Windgeschwindigkeiten von etwa 90 bis 100 Kilometern pro Stunde die Küste.

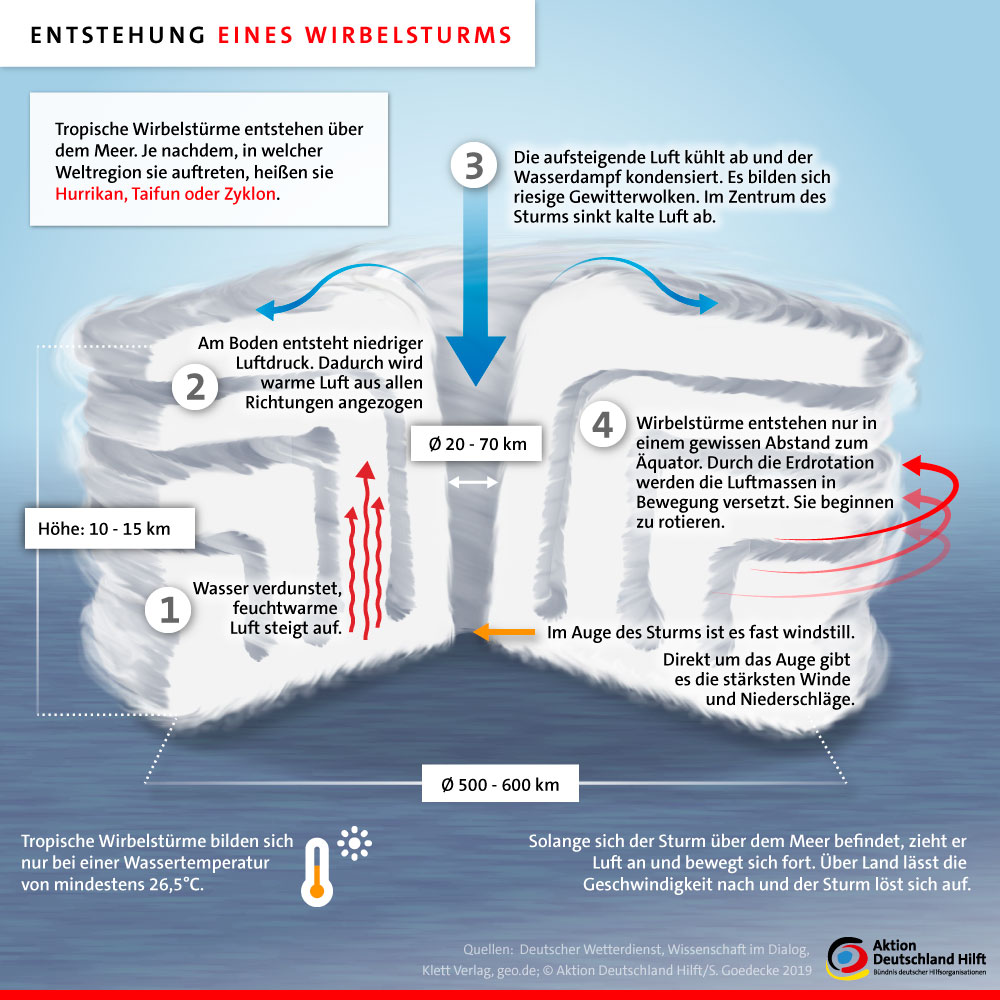

Dieses Mal wird der tropische Zyklon weitaus schlimmere Folgen für das Land haben, da MOCHA signifikant intensiver ist, als das bei MAARUTHA der Fall war. Die Randbedingungen zur Entstehung eines tropischen Wirbelsturms waren zu Beginn letzter Woche im südlichen Golf von Bengalen alle vorhanden. Für die Entstehung eines tropischen Wirbelsturms müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

– Meeresoberflächtentemperatur von mindestens 26 Grad

bis zu einer Tiefe von rund 50 Metern

– Potentiell labil geschichtete Atmosphäre

– Hohe relative Feuchte in der mittleren Troposphäre (bei 5 km Höhe)

– Bereits bestehende Störung in den unteren Atmosphärenschichten, in dem organisierte Rotation und ein bodennahes Zusammenströmen der Luft erfolgt (bodennahe Konvergenz)

– Geringe vertikale Windscherung zwischen Boden und oberer Troposphäre (kleiner als 37 Kilometern pro Stunde)

– Eine gewisse Entfernung vom Äquator (ca. 500 Kilometer) wegen der Corioliskraft

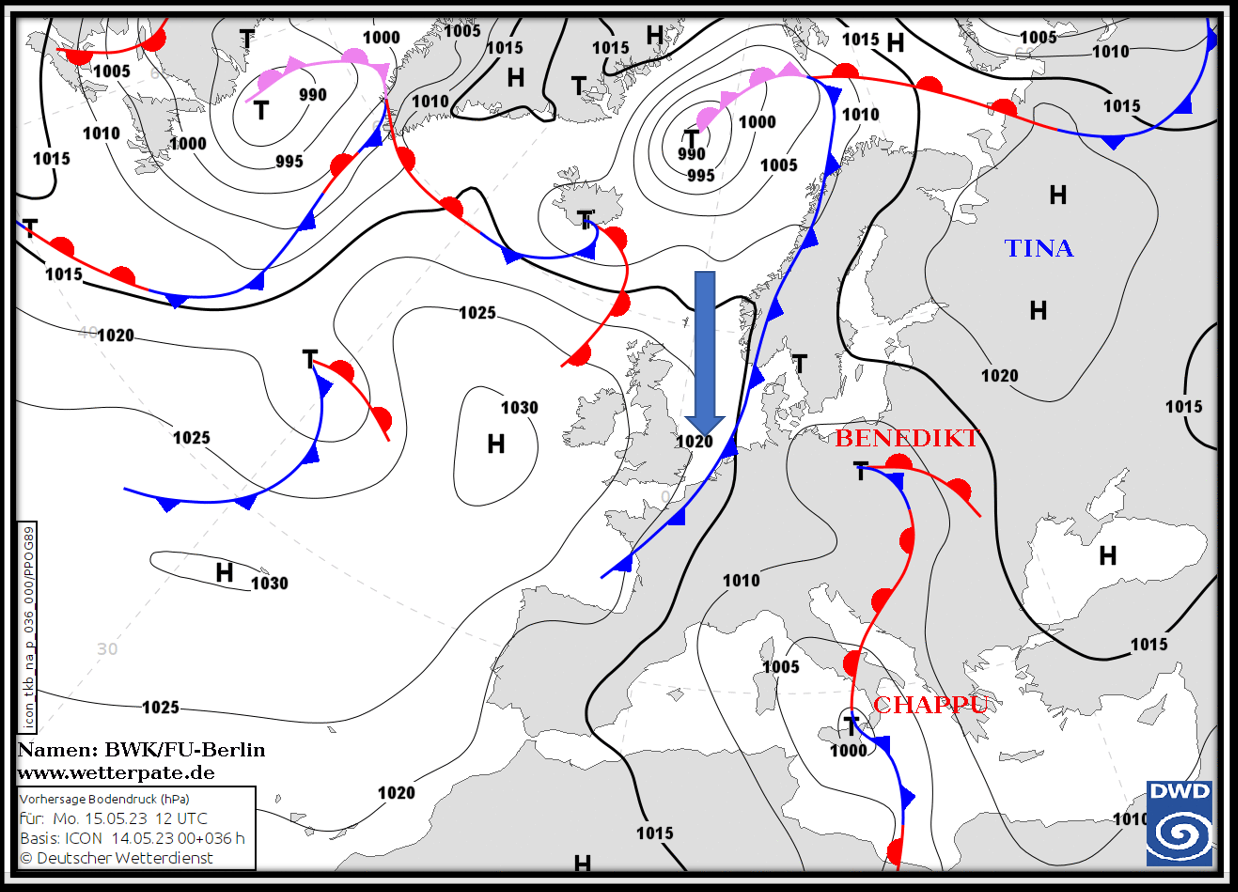

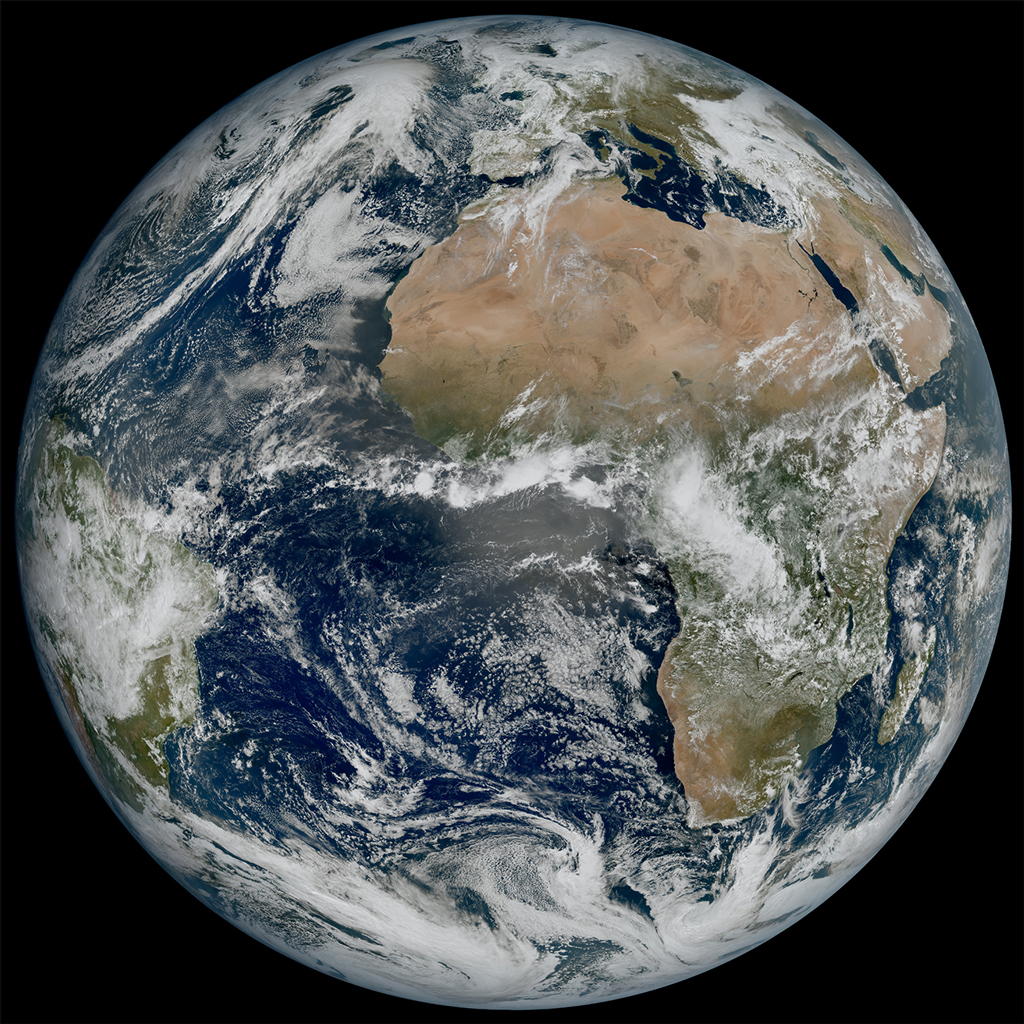

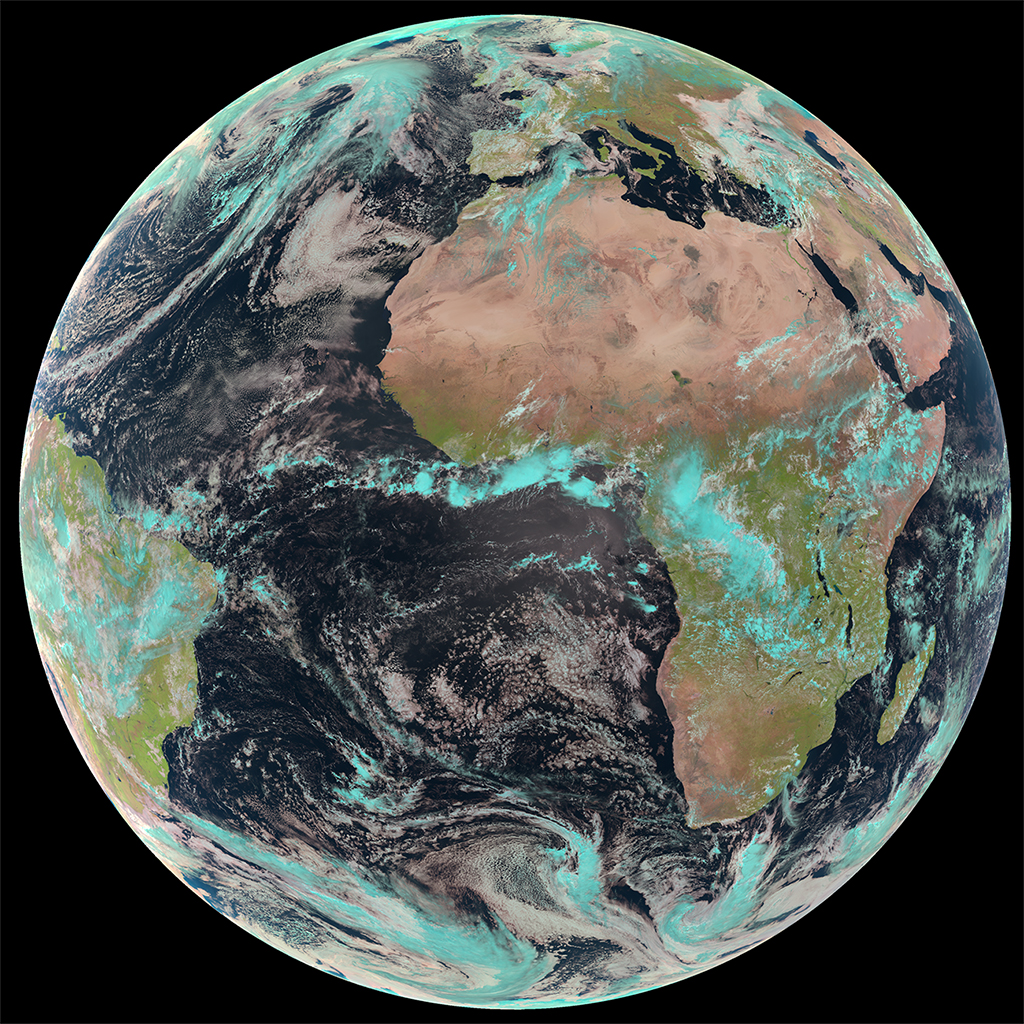

Bereits am 02. Mai 2023 hat der Indische Wetterdienst (India Meteorological Department) eine mögliche Entwicklung eines tropischen Sturms im Golf von Bengalen vorhergesagt und dementsprechende Informationen veröffentlicht. Am 06. Mai konnte man dann einen ersten zyklonalen Wirbel in den Satellitenbildern erkennen. Die zunehmende Vorticity (Thema des Tages vom 11.09.2020) entlang einer Konvergenz mit steigenden Windgeschwindigkeiten führte im weiteren Verlauf zu einer Intensivierung des zyklonalen Wirbels. Das Joint Typhoon Warning Center (JWTC) verlieh am 07. Mai 2023 dem Wirbel offiziell Beobachtungsstatus.

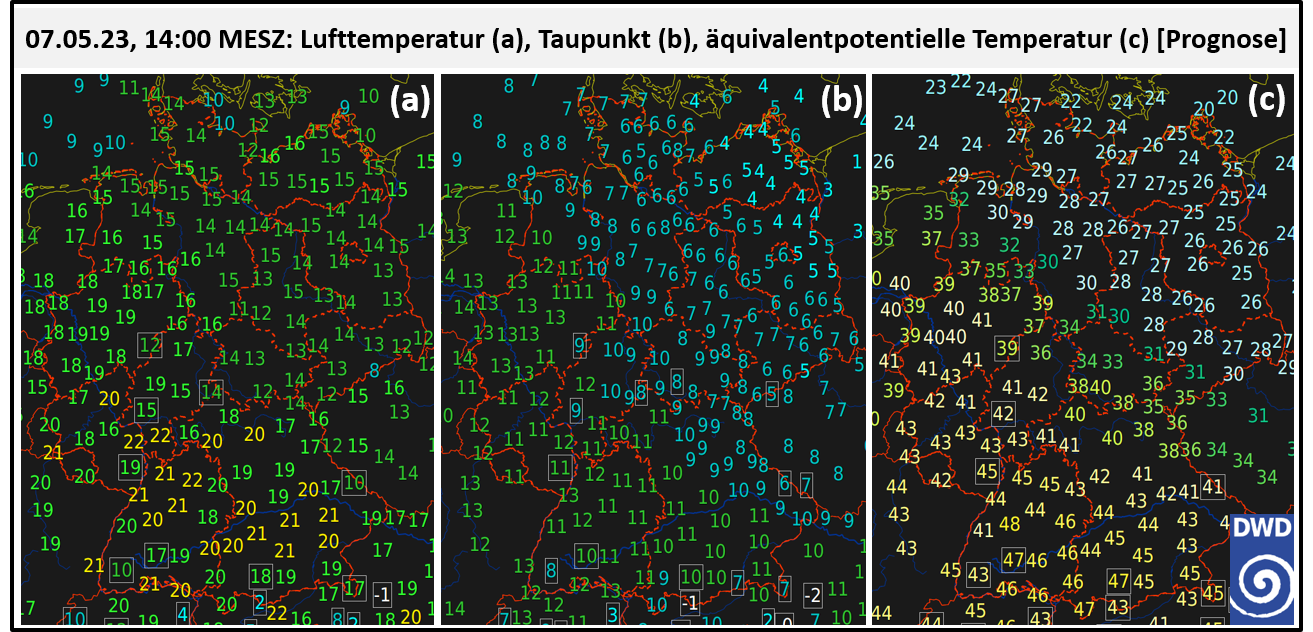

Die folgende Entwicklung der klassifizierten tropischen Depression erfolgte dann Schlag auf Schlag. Innerhalb von drei Tagen wurden aus der tropischen Depression aufgrund der warmen Meerestemperaturen ein extrem gefährlicher Tropensturm (extremely severe cyclonic storm) der Kategorie 4 auf der Saffir-Simpson-Skala. Vor allem die extreme Hitzewelle im April in Südostasien hat zu erhöhten Meerestemperaturen geführt. Die Temperatur der Wasseroberfläche im Golf von Bengalen liegt aktuell zwischen 28 und 32 Grad. Durch das hohe Dargebot an warmen Wasser hat die tropische Zyklone enorm an Energie gewonnen.

Für die Seegebiete wurde bereits eine Warnung für außergewöhnlich schwere See mit signifikantem Seegang von über 14 Metern herausgegeben. Das ist nicht nur extrem gefährlich für kleine Fischerboote. Bei so einem Seegang sind auch große Containerschiffe gefährdet.

Im weiteren Verlauf verlagert sich der Sturm nordostwärts und wird am morgigen Sonntag, den 14. Mai 2023 auf Land treffen. Besonders betroffen sind dabei die Regionen im Süden Bangladeschs sowie im Norden Myanmars. Beim Auftreffen auf Land werden immer noch Windgeschwindigkeiten von 100 bis 150 Kilometern pro Stunde erwartet, in Spitzen können Windgeschwindigkeiten von 180 bis 220 Kilometern pro Stunde auftreten.

Eine weitere Gefahr vor allem für die Küsten ist die sogenannte storm surge. Dabei wird der Meeresspiegel lokal angehoben. Es gibt zwei hauptsächliche Ursachen für den Anstieg des Meeresspiegels in Verbindung mit tropischen Zyklonen. Zum einen wird er durch anhaltende starke Winde in Richtung der Küsten hervorgerufen. Hier drückt der Wind das Wasser gegen das Festland wodurch sich das Wasser aufstaut. Zum anderen wird im Kern des Wirbelsturms das Wasser durch geringeren atmosphärischen Druck angehoben. Trifft der Sturm auf Land, sind beide Effekte am größten und es kann zu großflächigen Überschwemmungen an der Küste führen.

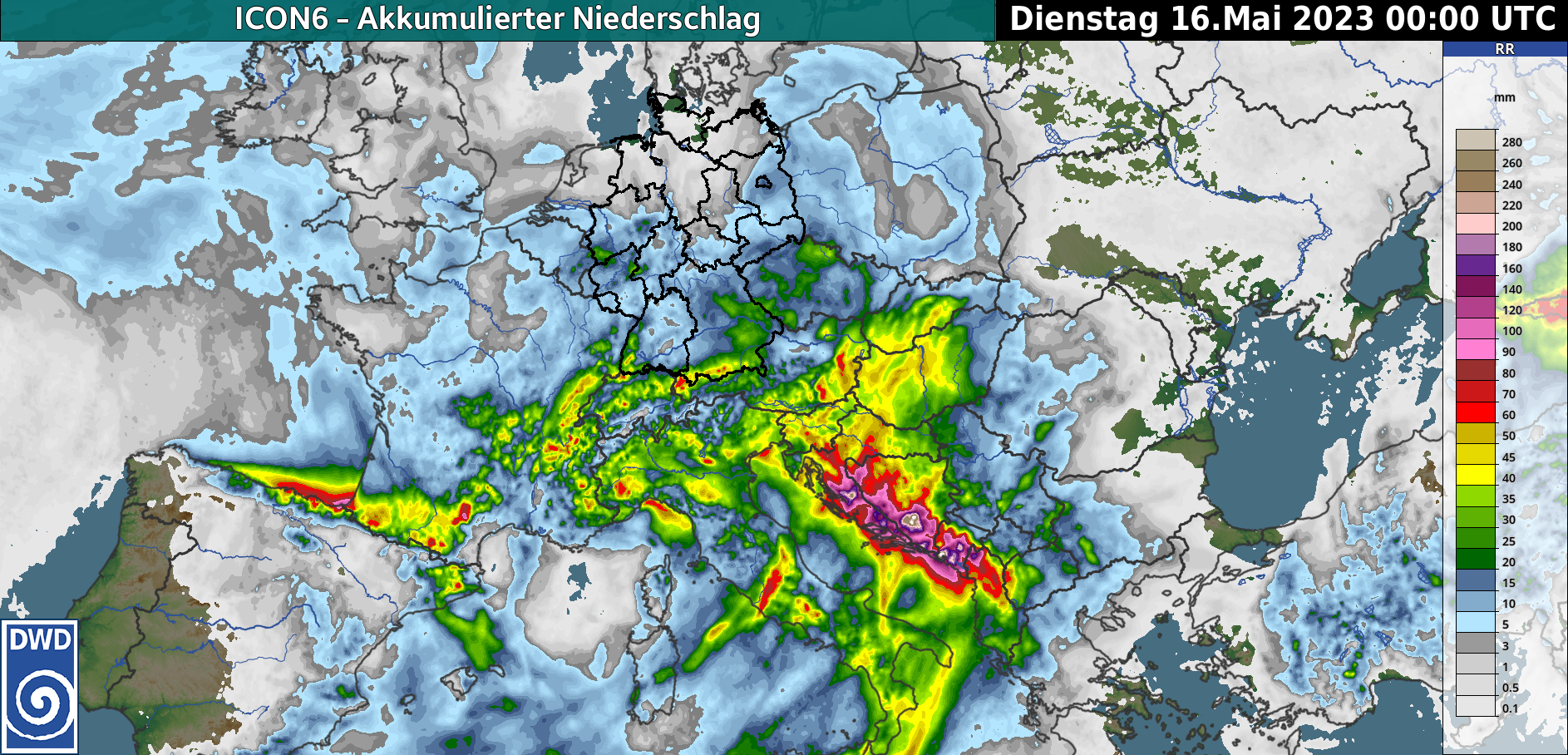

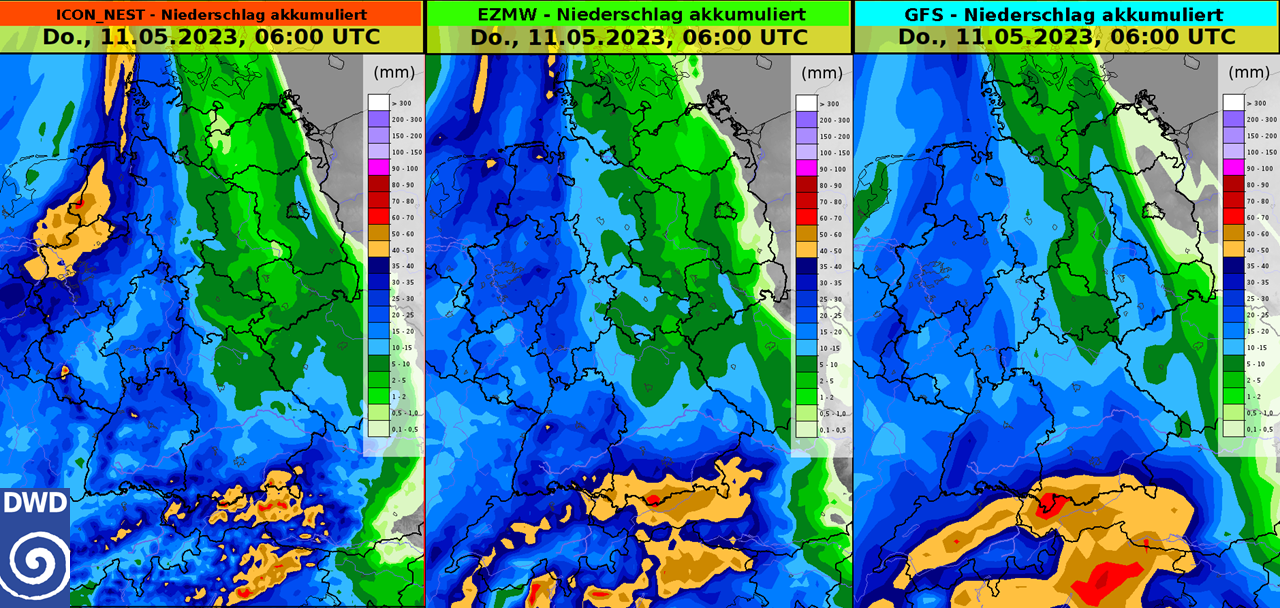

Doch nicht nur die Küste Myanmars ist durch den tropischen Zyklon MOCHA gefährdet, auch weiter im Landesinneren werden die extremen Niederschlagsmengen zu Hochwasser führen. Bei Niederschlagsmengen von 100 bis 150 Millimetern innerhalb von 24 Stunden muss mit großflächigen Überschwemmungen gerechnet werden. Örtlich werden durch eingelagerte Konvektion auch deutlich höhere Niederschlagsmengen von 200 bis 400 Millimetern von den Modellen simuliert. Aktuelle Information zur Entwicklung der tropischen Zyklone MOCHA gibt es hier: Joint Typhoon Warning Center (JTWC) (navy.mil).

M.Sc. Sonja Stöckle

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.05.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst