Einleitung – Tornados 2023 bisher

Die ersten Tornados im Jahr 2023 sind bereits aufgetreten. Da waren zum einen die in den Medien doch recht präsenten Tornados in Mittelhessen am 26. März (Annerod und Wetzlar) der Stärke F1 sowie zwei Tornados am 01. Februar (Lashorst: F2, Hinte: F1). Die in Deutschland statistisch klassischen Tornadomonate stehen aber erst noch bevor. Eine gute Gelegenheit also ein wenig in die Statistikkiste zu schauen.

Datenbasis und gesammelte Tornadofälle

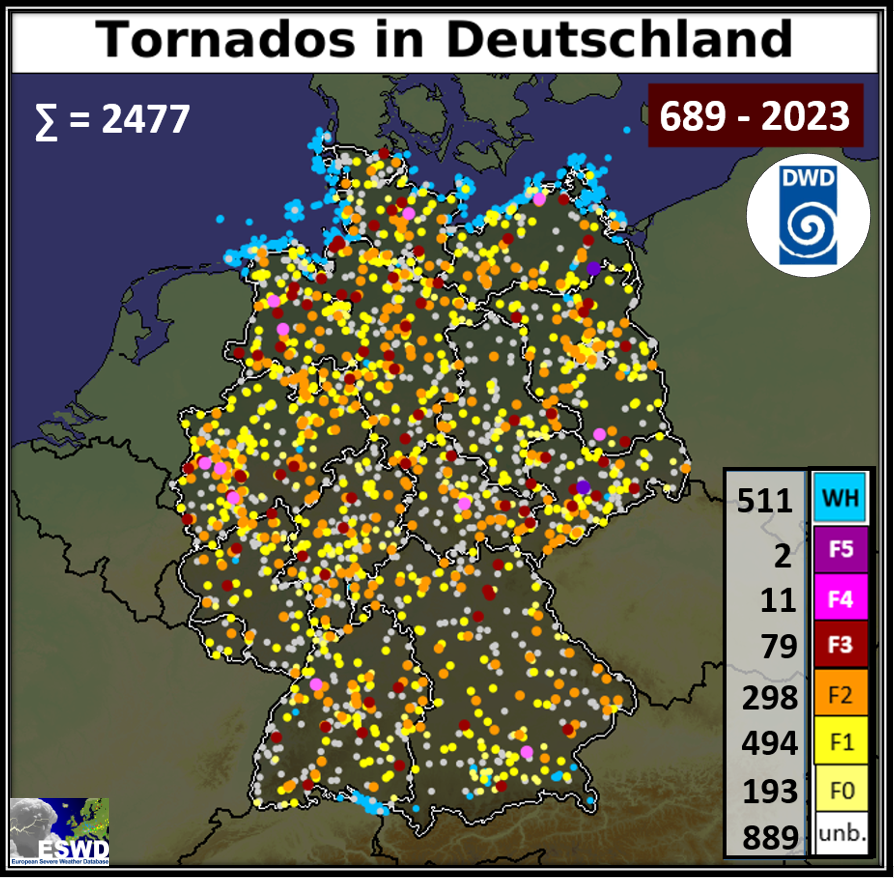

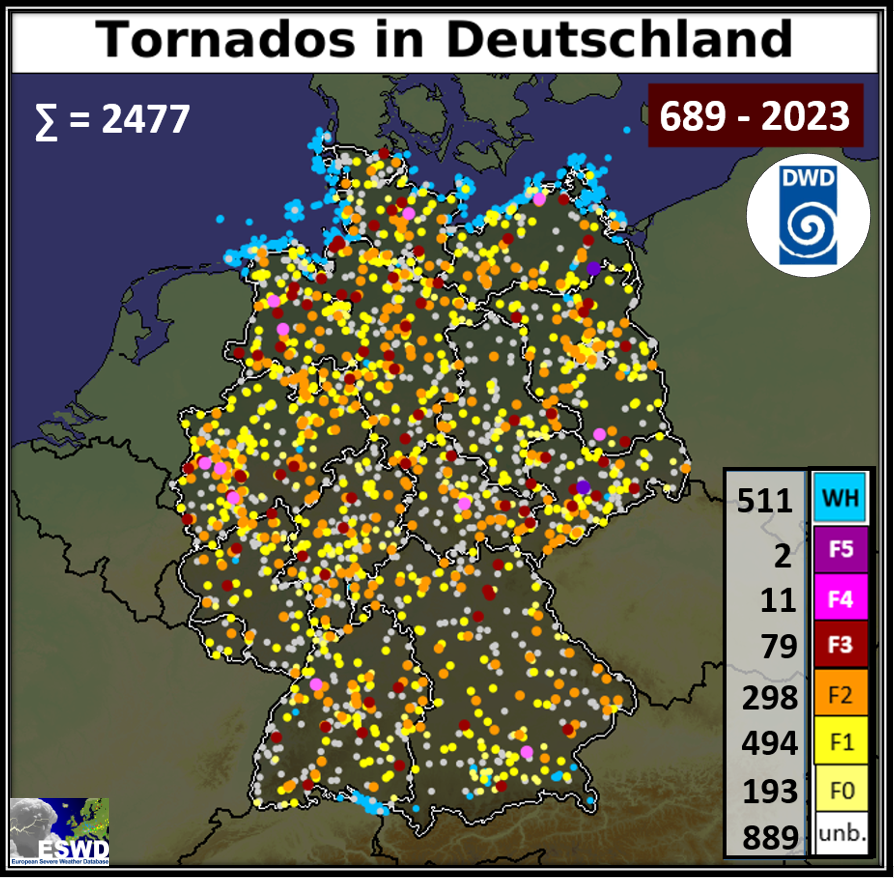

Fangen wir zunächst einmal mit der Datenbasis der folgenden Statistiken an. Gesammelt werden Tornados in der Europäischen Unwetterdatenbank (ESWD – European Severe Weather Database), die vom ESSL (European Severe Storms Laboratory – Europäisches Unwetterlabor) betrieben wird. Schaut man in diese Datenbank, so findet man dort aktuell insgesamt 2477 Einträge. Der erste dokumentierte Tornadofall stammt aus dem Jahr 689.

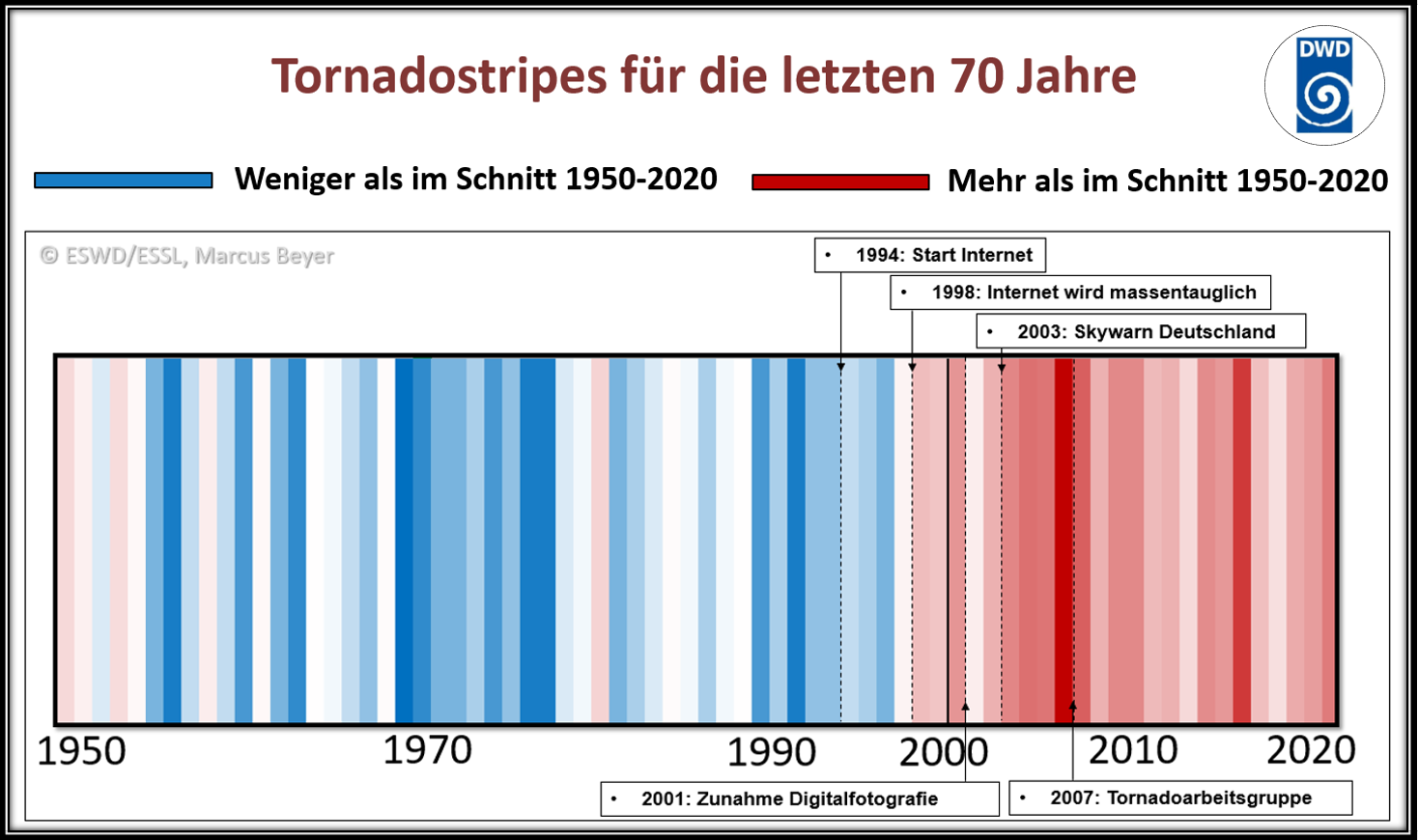

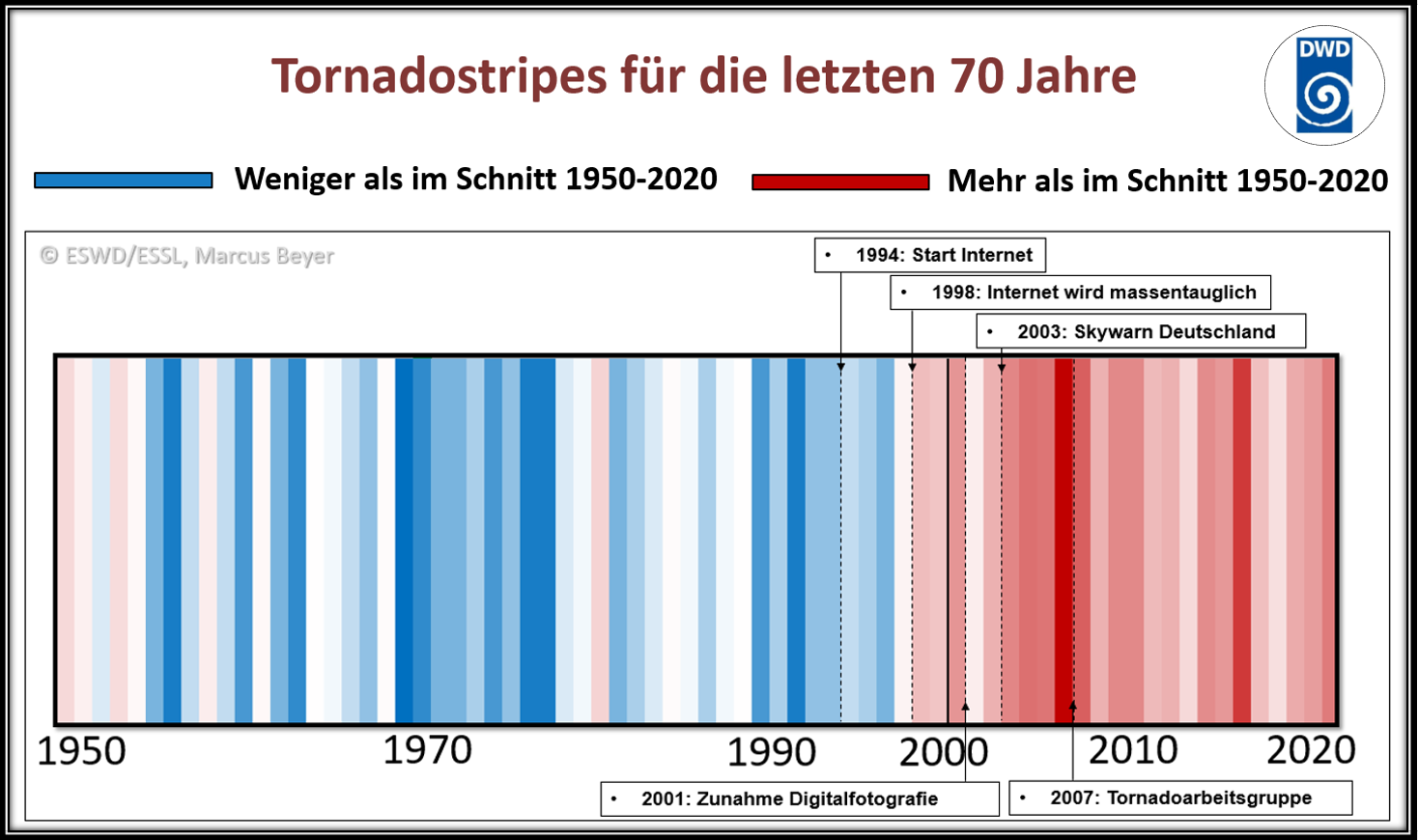

Bis etwa zum Jahr 2000 bleibt die Anzahl der dokumentierten Tornadofälle noch recht übersichtlich. Etwa zur Jahrtausendwende kamen dann mehrere Ereignisse zusammen, die eine deutlich bessere Dokumentation zuließen. Da war zum einen das Aufkommen der Digitalfotografie und zum anderen das Internet. Dadurch war ein Austausch von Tornadofällen auch mit Bildern deutlich einfacher. Unter anderem hat man sich in Wetterforen ausgetauscht. Mittlerweile ist quasi jeder mit einem Handy ein potentieller Tornadofotograf. Hinzu kam die Gründung von Skywarn Deutschland 2003, deren Mitglieder sich gezielt mit der Verfolgung und Dokumentation von Unwettern beschäftigen – auch bekannt als „Gewitterjäger“. Eine professionelle Aufarbeitung von Tornadofällen kam mit der Gründung der Tornadoarbeitsgruppe im Jahr 2007 in Gang. In den vergangenen Jahren leistete auch die Seite tornadomap.eu (Hendrik Sass) einen wichtigen Beitrag zur Kartierung und Analyse von deutschen Tornadofällen.

Wie viele Tornados gibt es im Jahr?

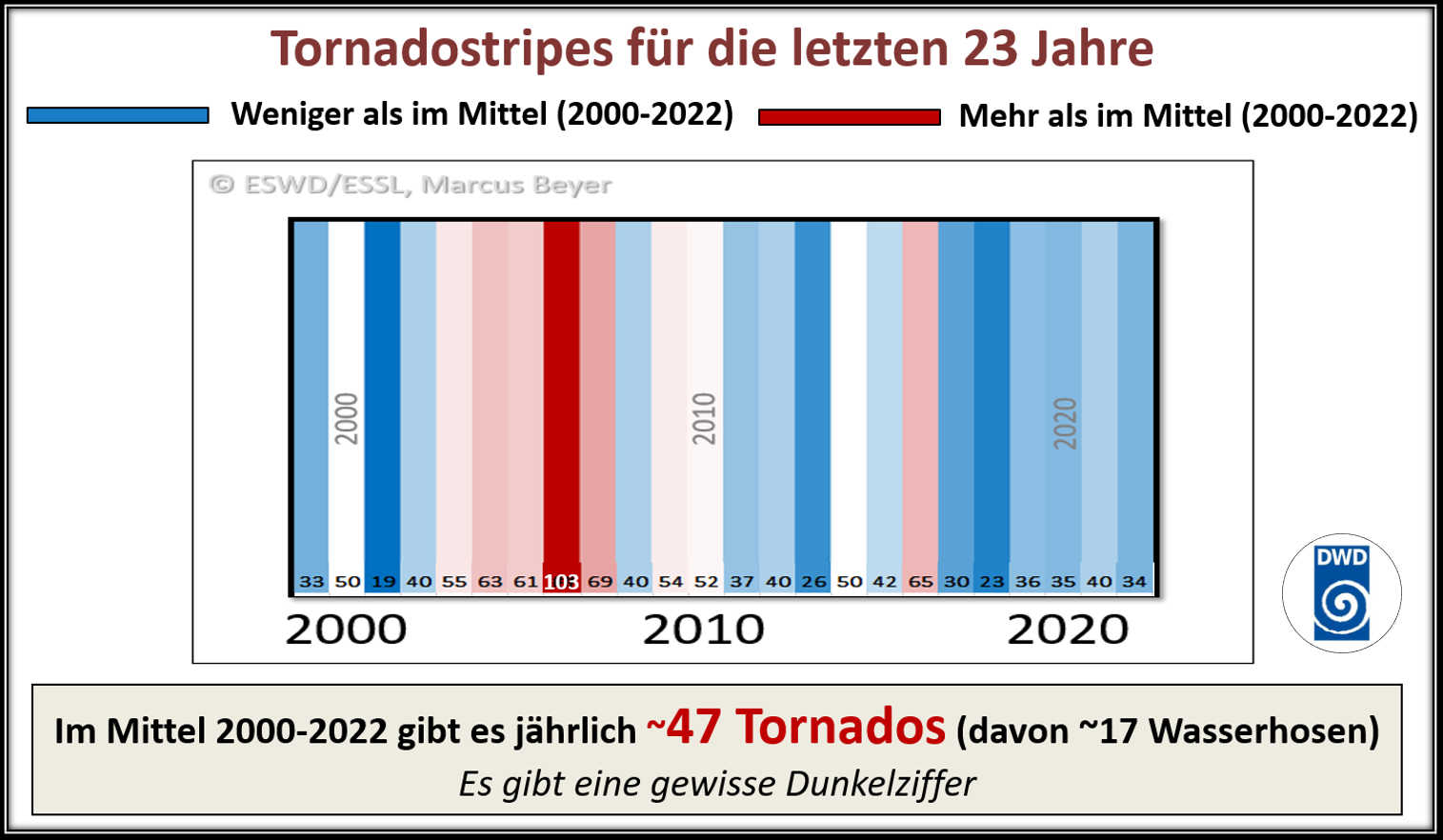

Berücksichtigt man diese Dinge, dann lässt sich festhalten, dass brauchbare Statistiken rund um Tornados in Deutschland etwa ab dem Jahr 2000 zur Verfügung stehen. Diese Daten sind damit auch die Grundlage für die folgenden Statistiken.

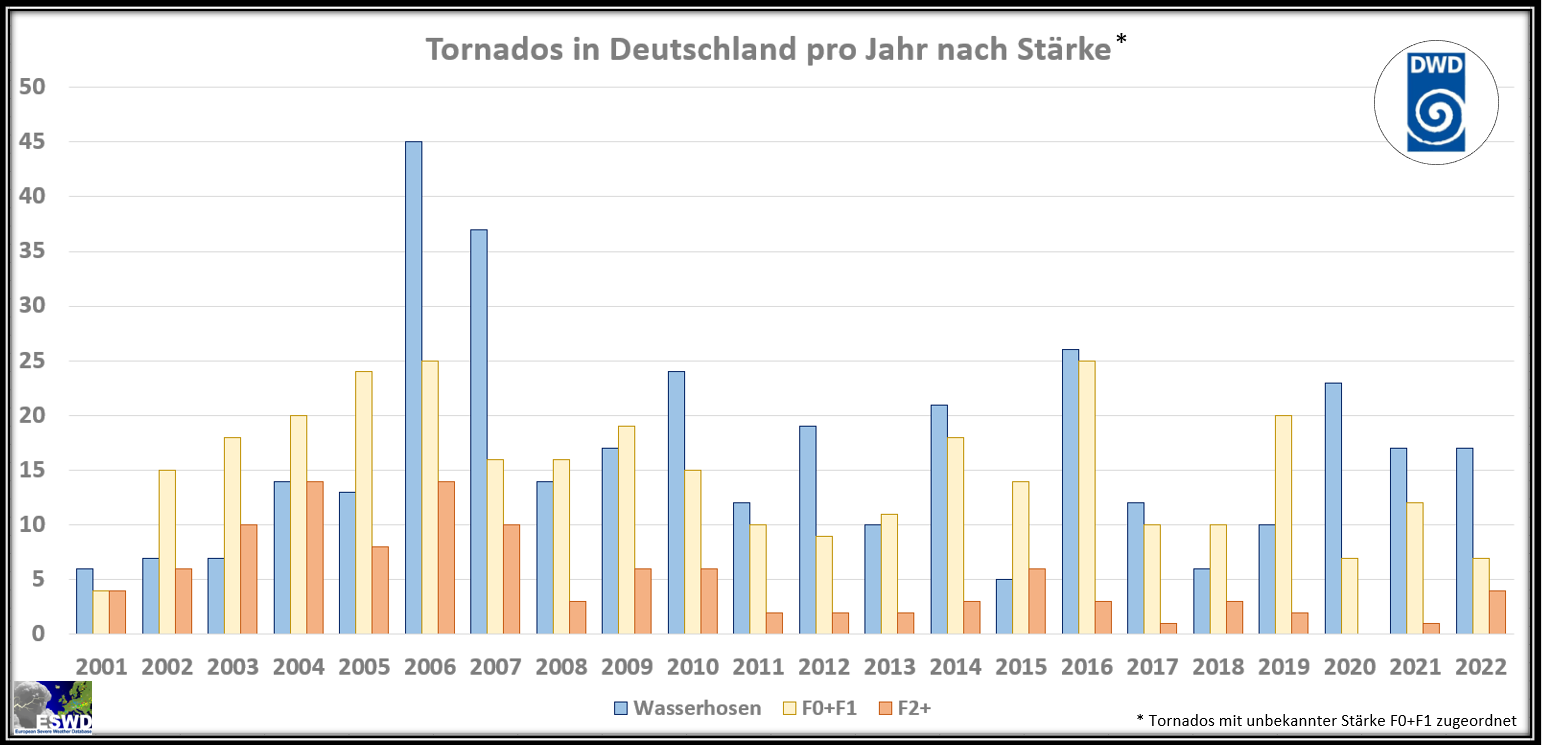

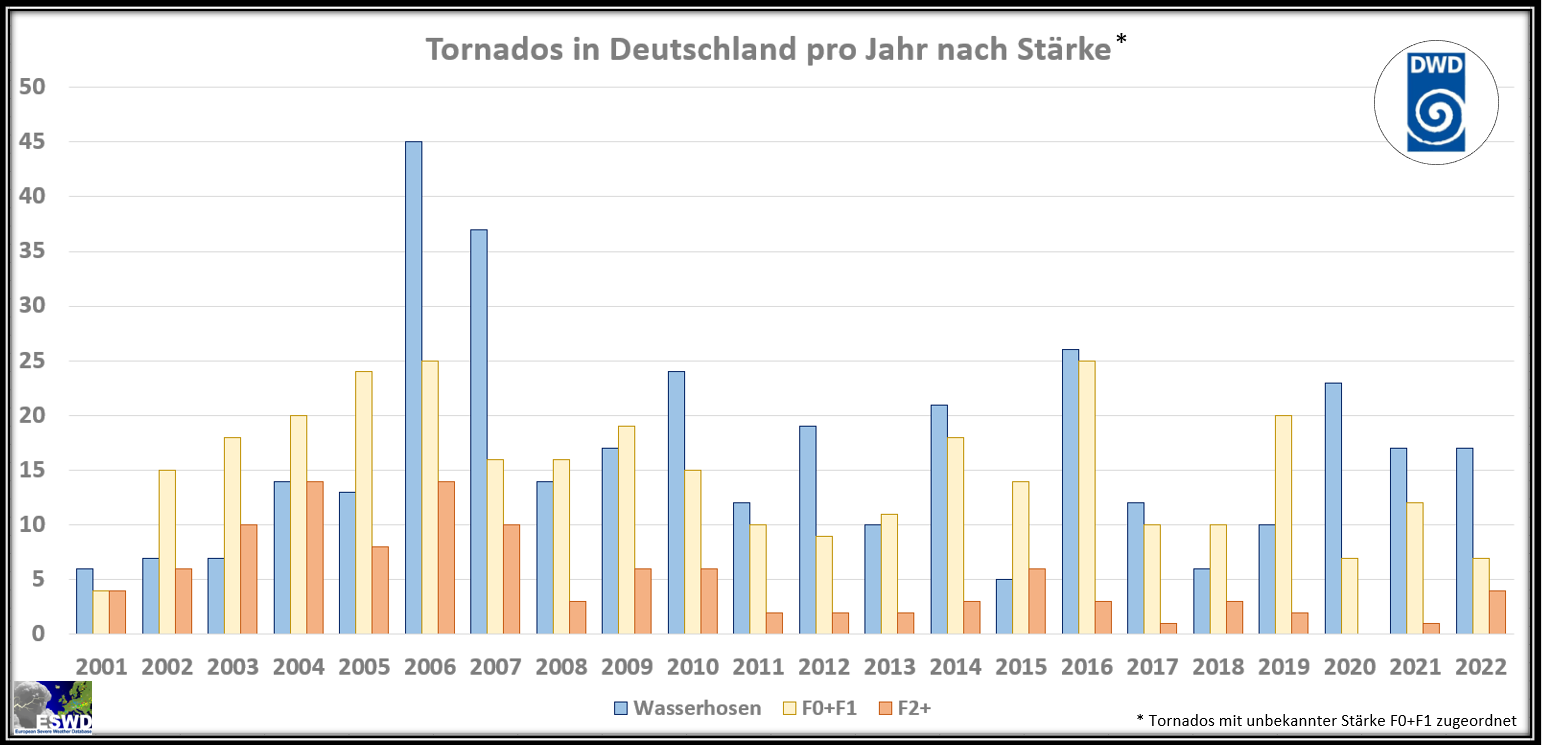

Im Mittel gibt es zwischen 2001 und 2022 jährlich etwa 47 Tornados in Deutschland, davon sind etwa 17 Wasserhosen (Tornados über Wasser). Tornados lassen sich nach Ihrer Stärke kategorisieren. Einteilen lassen sich Tornados zum Beispiel nach der Fujita Skala in Stärke F0 (64-116 km/h) bis F5 (419-512 km/h). F5 Tornados sind äußerst selten. In der Datenbank lassen sich gerade einmal zwei Fälle finden (29.6.1764 in Woldegk und 23.04.1800 in Dittersdorf), aber auch bei F4 Tornados sind nur elf Fälle dokumentiert, der letzte in Bad Liebenwerda in Thüringen (24.05.1979). Bei den F3 Tornados gibt etwa alle zwei Jahre einen Fall. Interessanter wird es bei den F2 Tornados. In der Statistik von 2001 bis 2022 finden sich durchschnittlich etwa fünf Ereignisse pro Jahr. Hinzu kommen im Schnitt elf F1 und knapp sieben F0 Tornados. Der größte Anteil der Fälle wird allerdings „unbekannt“ geführt. Das kann daran liegen, dass der Fall nicht näher untersucht wurde oder es keine Bilder zur genauen Beurteilung gab. Mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit kann aber angenommen werden, dass es sich um schwache Tornados gehandelt hat. Daher wurden diese in den folgenden Statistiken auch den schwachen Tornados (F0 und F1) zugeordnet.

Gibt es eine Zunahme der Tornadofälle in Deutschland?

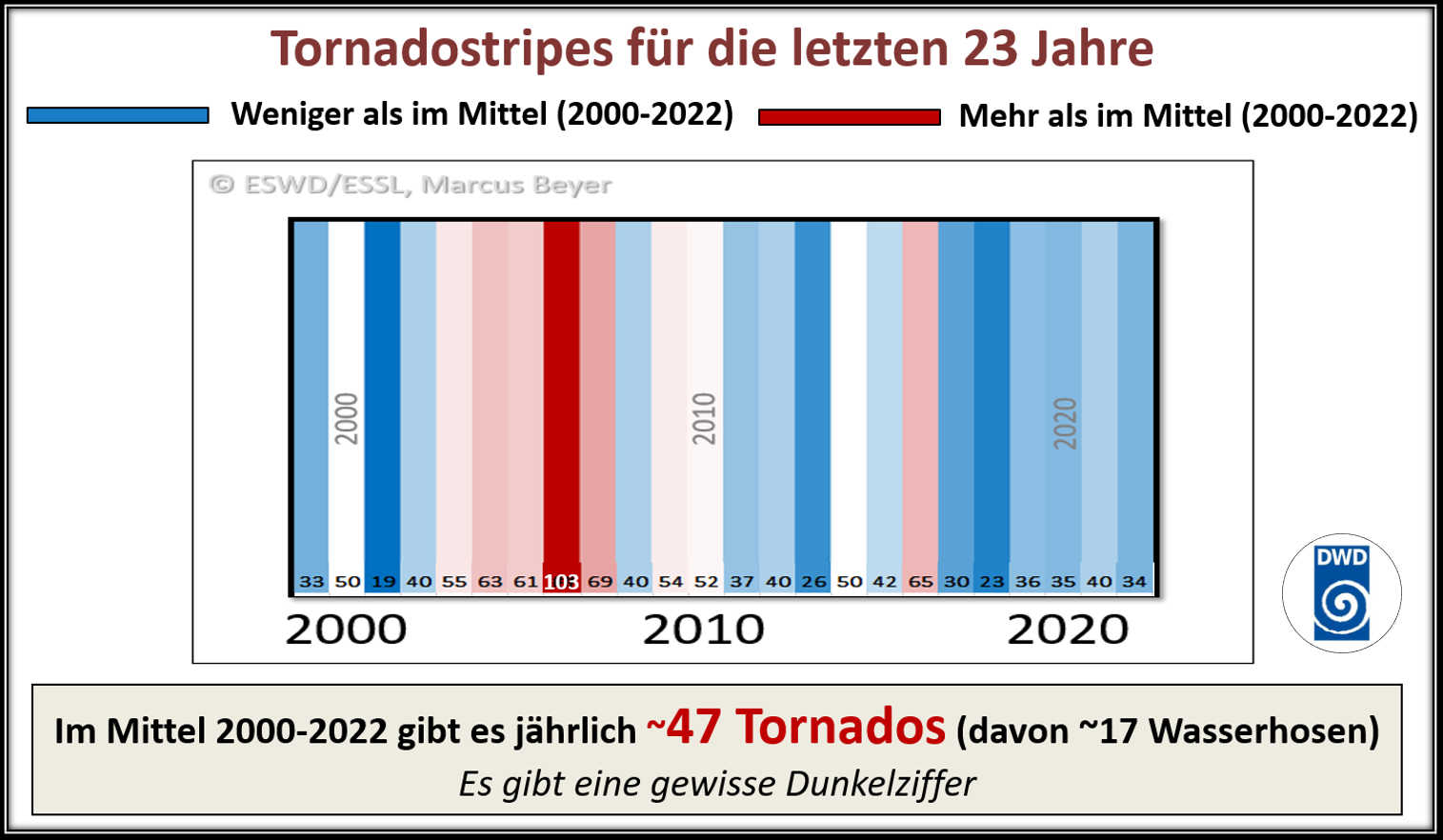

Eine weitere Erkenntnis liefern die „Tornadostripes“ auch noch. Man sieht, dass es mal schwächere und mal stärkere Phasen gibt. In den vergangenen Jahren war das Aufkommen der Tornados in Deutschland tatsächlich eher unterdurchschnittlich. Im Jahr 2022 gab es beispielsweise 34 Fälle, wobei alleine sieben Fälle am Tag des „Paderborntornados“ auftraten . Damit lässt sich auch festhalten: Es gibt bisher keine Zunahme von Tornados in Deutschland infolge des Klimawandels, weder bei der Stärke, noch bei der Anzahl.

Auch zu erwähnen ist, dass es neben den dokumentierten Tornadofällen auch noch eine Dunkelziffer gibt. Um wie viele es sich tatsächlich handelt, ist schwierig zu sagen. Es dürften aber wenigstens ein Duzend sein. Jedes Jahr gibt es zahlreiche Verdachtsfälle (ein Vielfaches der offiziellen Zahlen). Bei diesen Fällen ist es nicht möglich das Auftreten eines Tornados nachzuweisen. Zum Beispiel, weil man nicht weiß, ob ein Wirbel Bodenkontakt hatte. Diese Fälle werden unter gesammelt.

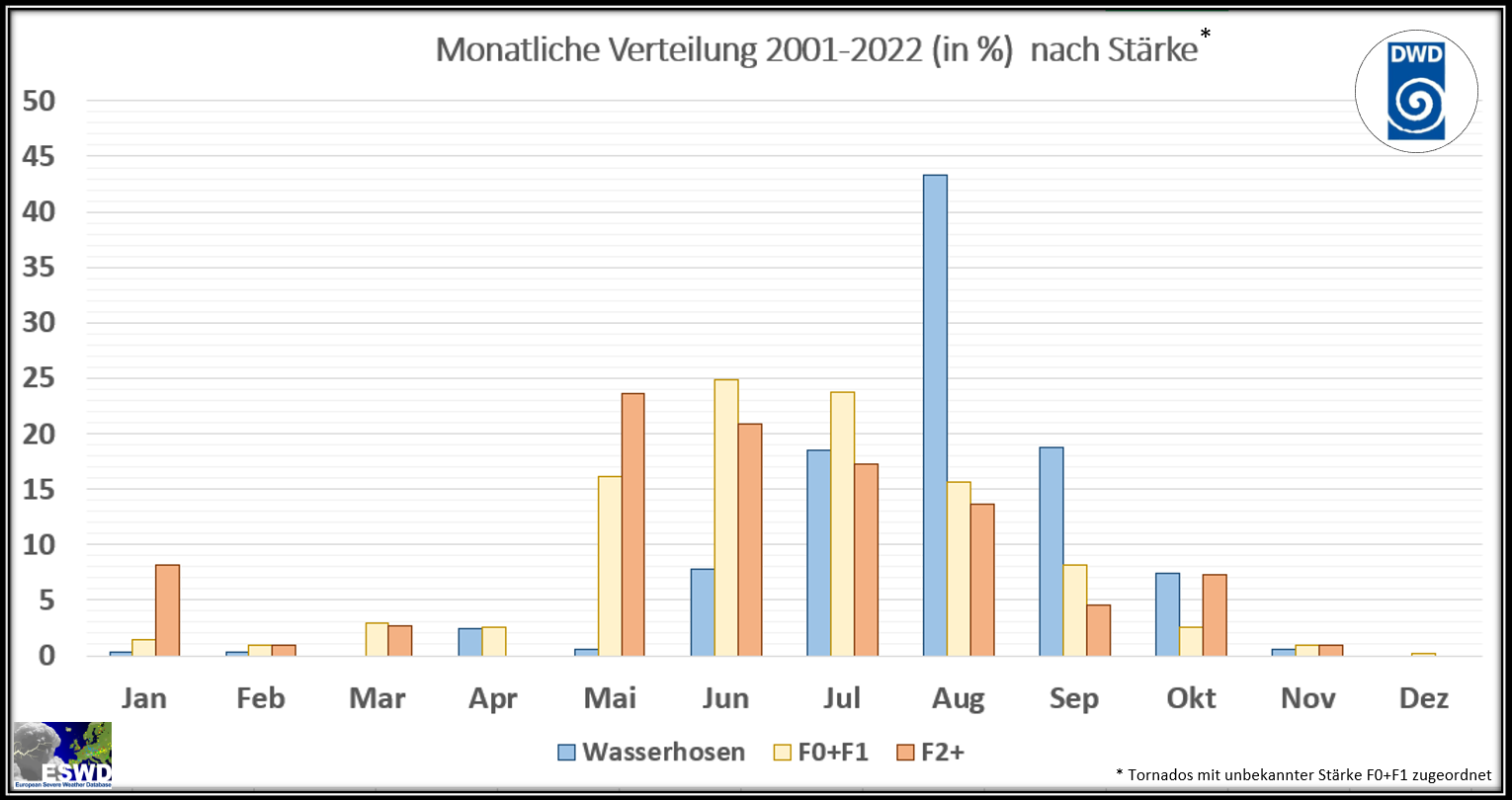

Wann treten Tornados im Jahresverlauf hauptsächlich auf?

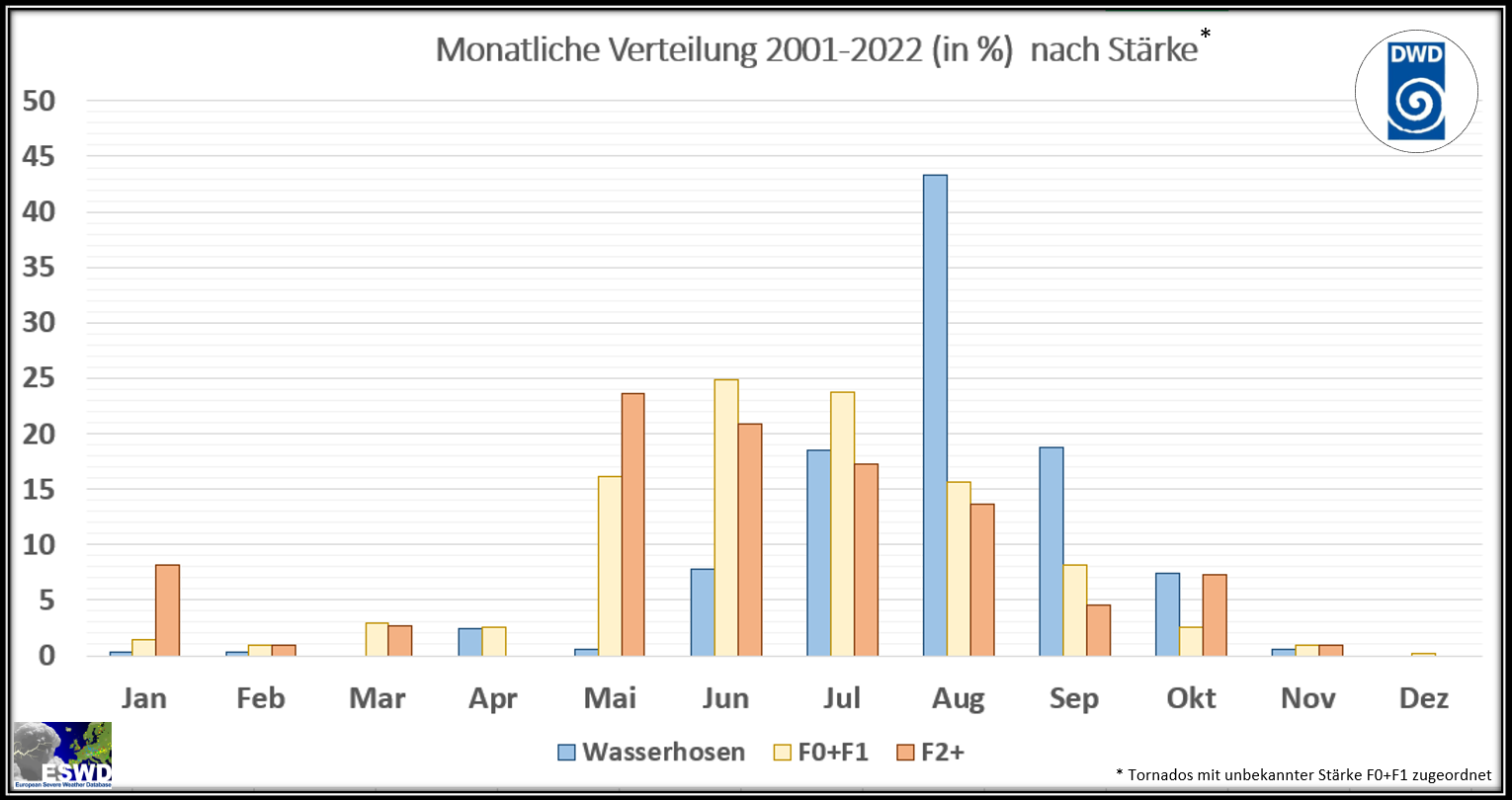

Schaut man sich den Jahresverlauf der Tornadozahlen an, so sieht man, dass die meisten Tornados zwischen Mai und August auftreten. Dabei muss man allerdings unterscheiden. So treten „schwache“ Tornados (F0 und F1) schwerpunktmäßig im Juni und Juli auf, während starke Tornados (F2 und stärker) ihr Maximum im Monat Mai haben. Der August ist schließlich der Monat für Wasserhosen schlechthin. Fast die Hälfte aller seit 2001 dokumentierten Wasserhosen treten im August auf.

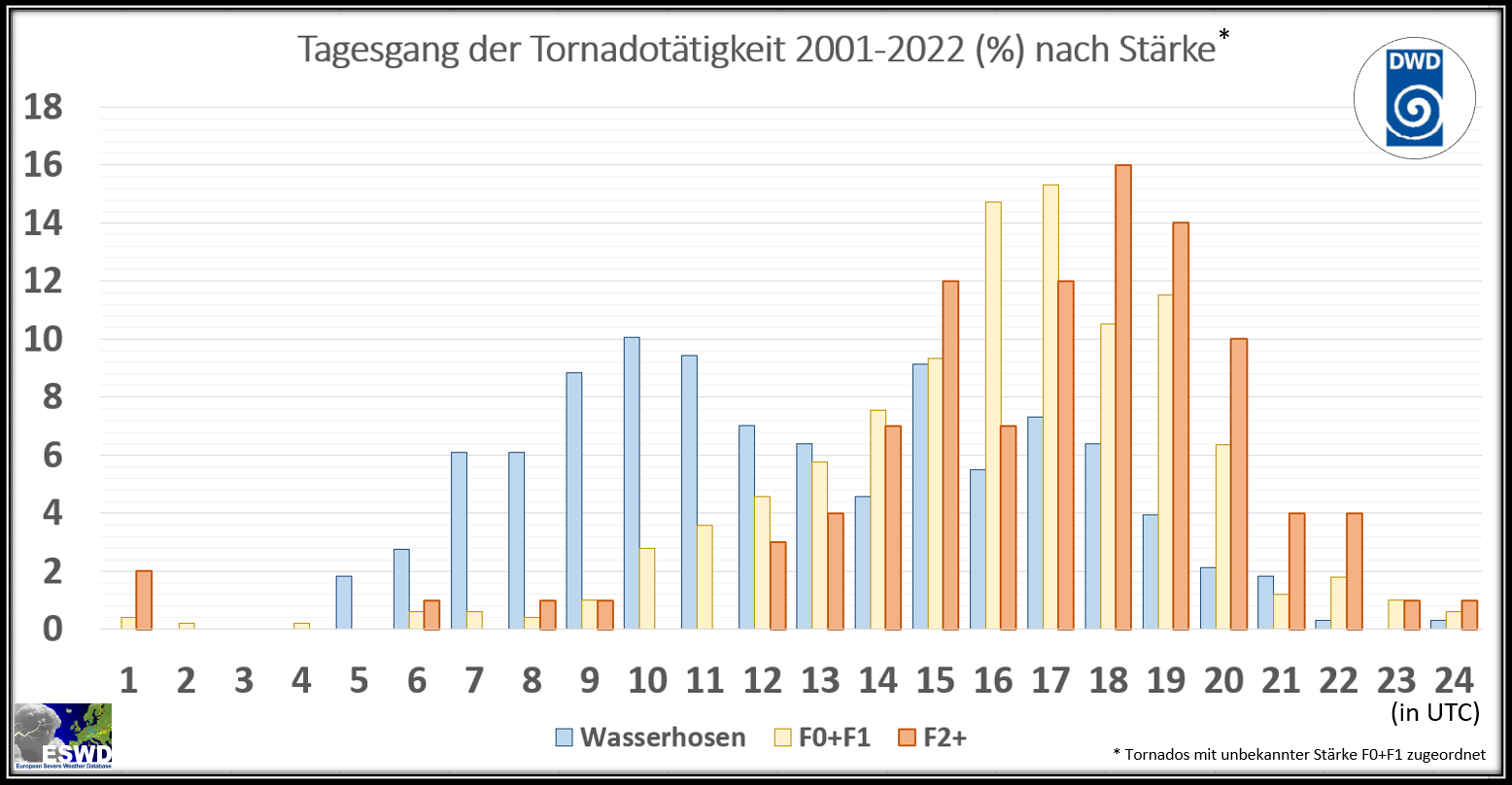

Zu welcher Tageszeit gibt es die meisten Tornados?

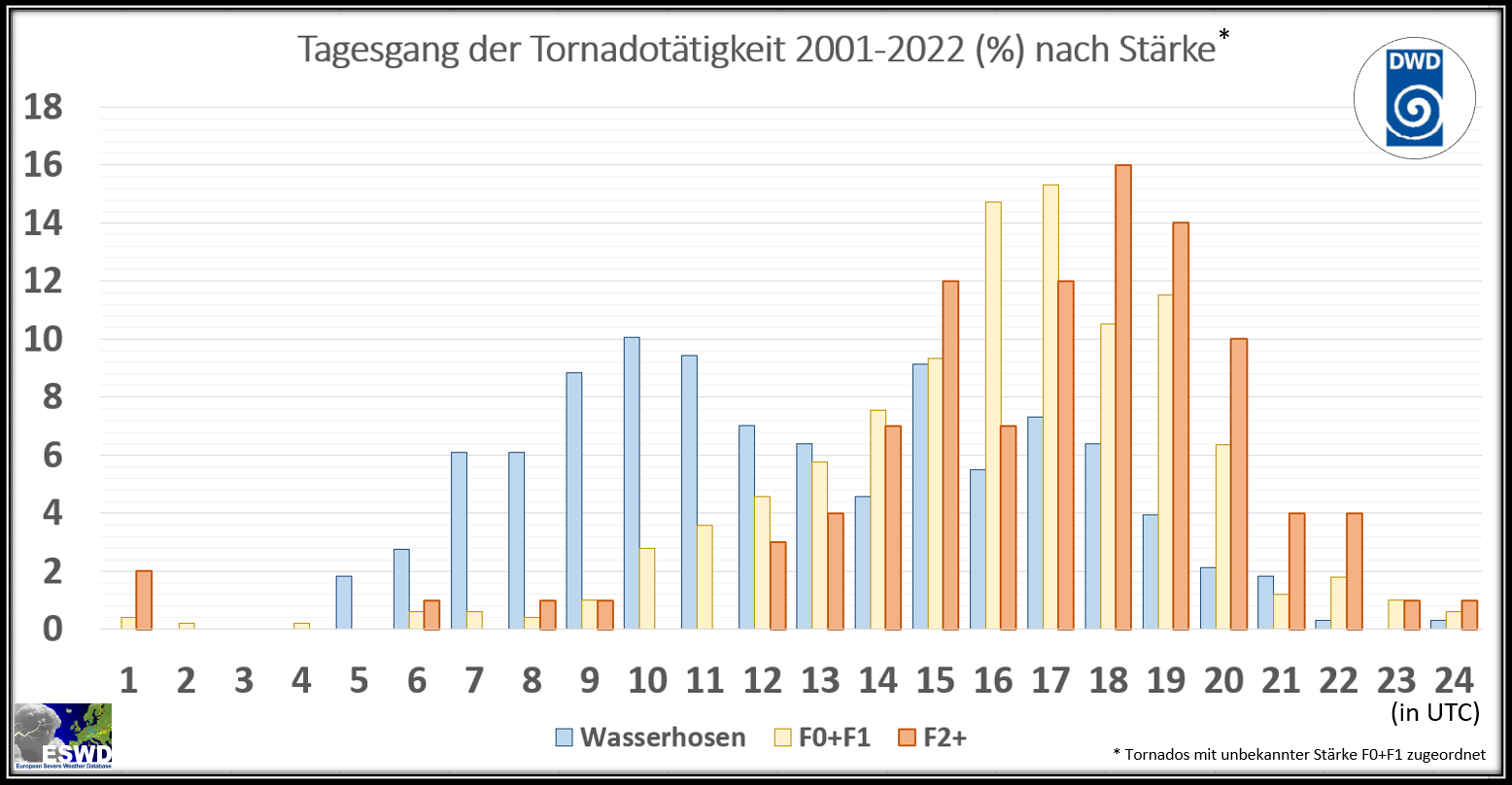

Nun noch ein Blick auf den Tagesgang. Nicht überraschend treten die meisten Tornados in den Nachmittags- und Abendstunden auf. Diese Zeit fällt auch mit dem Maximum der solaren Einstrahlung und (damit) dem Maximum der Gewitteraktivität zusammen. Auffällig ist dabei, dass starke Tornados tendenziell etwas später am Tag auftreten. Bei den Wasserhosen gibt es ein viel breiteres Spektrum an Zeiten, wann man diese beobachten kann. Herausarbeiten lässt sich neben einem Minimum um die Mittags- bzw. frühe Nachmittagszeit, ein Hauptmaximum am Vormittag. Dass nachts kaum Wasserhosen in der Datenbank zu finden sind, lässt sich recht einfach erklären: Man sieht sie einfach nicht. Es ist also davon auszugehen, dass daraus auch eine gewisse Dunkelziffer resultiert.

Nun aber genug zu Statistiken. Entscheidend für das Auftreten von Tornados ist vor allem, dass die passenden Zutaten zusammenkommen. Und da ist es egal, welcher Monat im Jahr gerade ist. Dies hat gerade das laufende Jahr wieder gezeigt. Obwohl im Februar statistisch gesehen nur 1 % aller starken Tornados im Jahresverlauf registriert werden, hat der starke Tornado von Lashorst zu größeren Schäden geführt.

Dipl.-Met Marcus Beyer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 18.04.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst