Regenreicher „Rudolf“ auf Rundreise

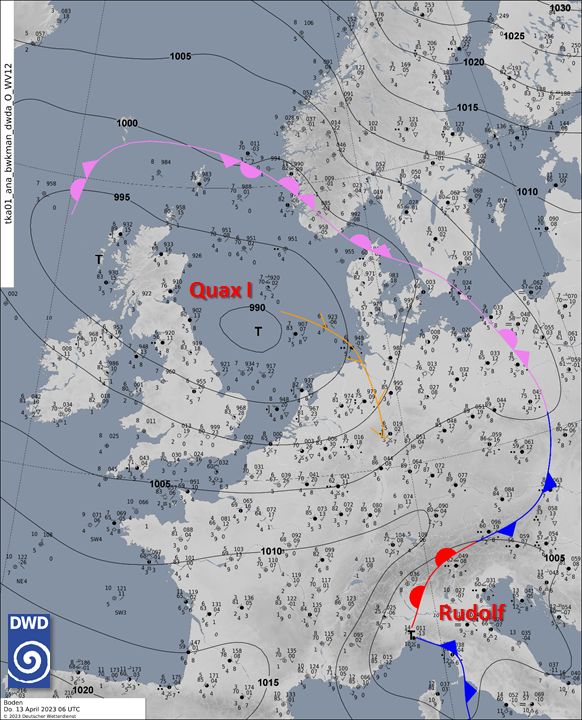

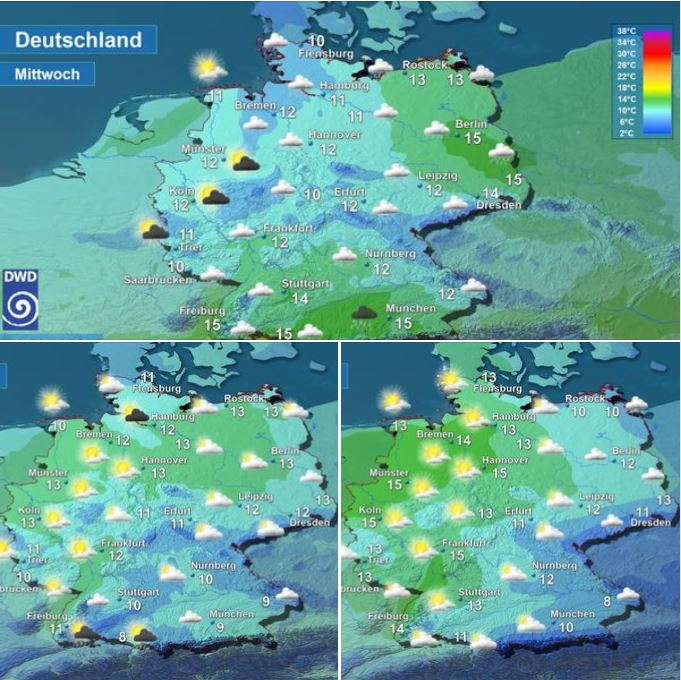

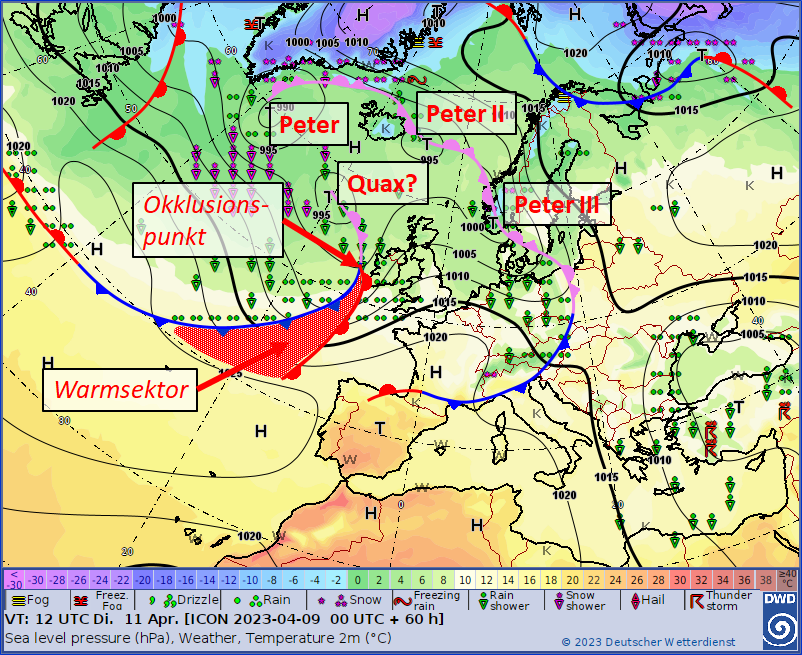

Heute setzt sich das Aprilwetter fort – zumindest in der Westhälfte. An der Südflanke von Tief „Quax I“ im Bereich der Nordsee fließt eine tagsüber zu Schauern neigende Luftmasse nach Deutschland. Insbesondere am heutigen Nachmittag können dort dann auch einzelne Gewitter auftreten. Dazu frischt auch der Wind im Westen und Nordwesten stark böig auf. In der kommenden Nacht lassen die Schauer jedoch rasch nach und der Wind schläft wieder ein, sodass in ungünstigen Lagen mit klarem Himmel leichter Frost auftreten kann.

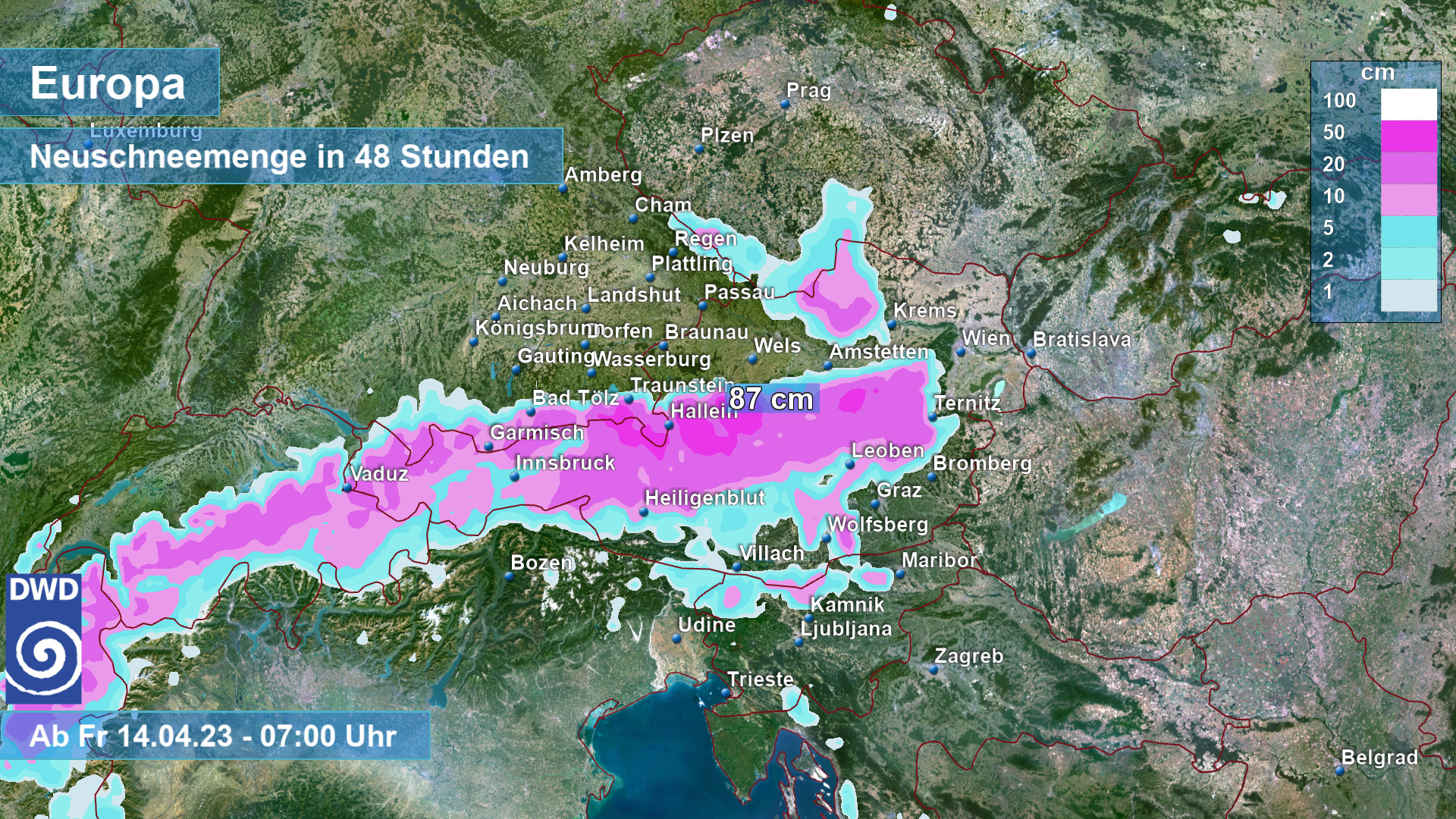

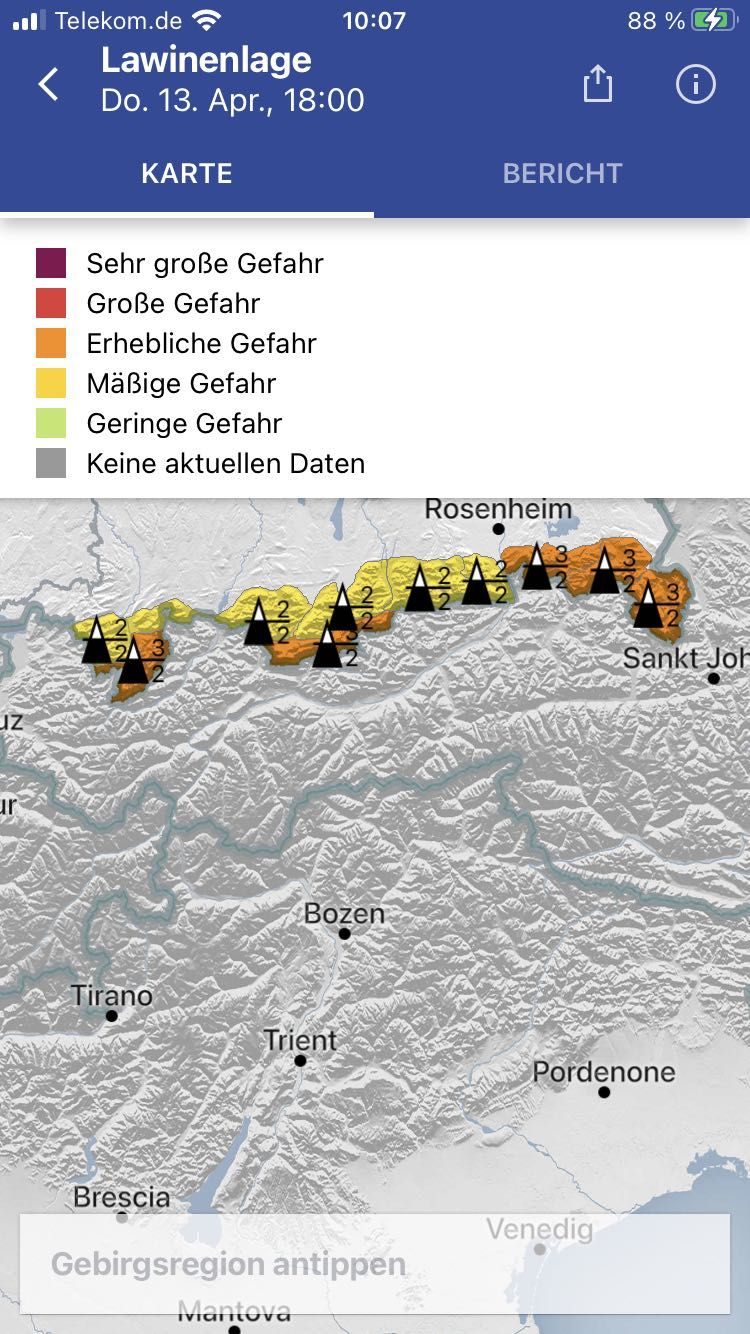

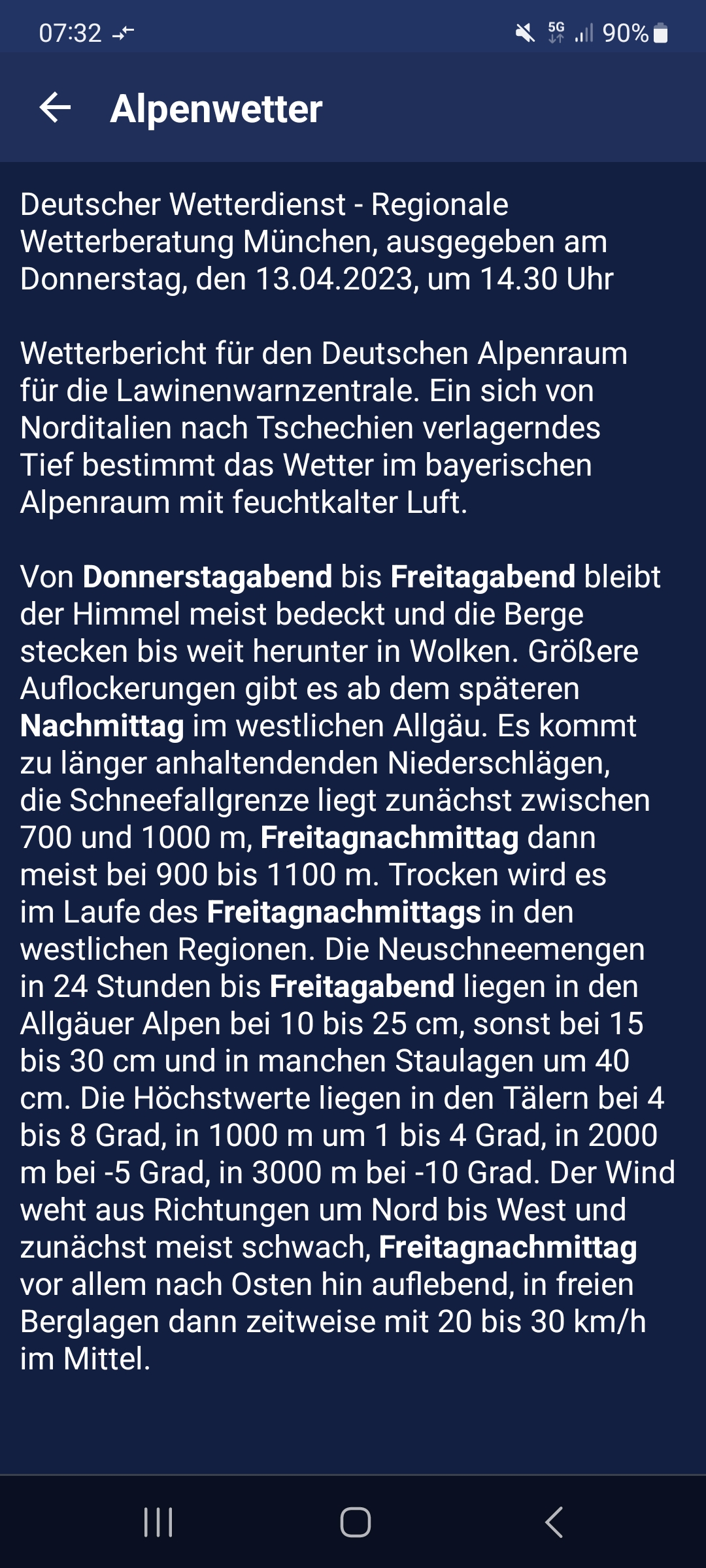

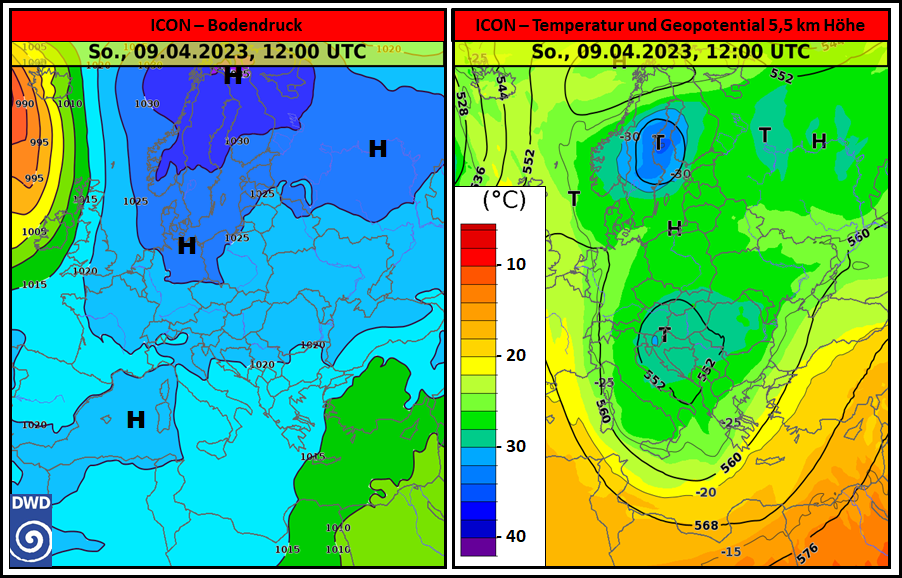

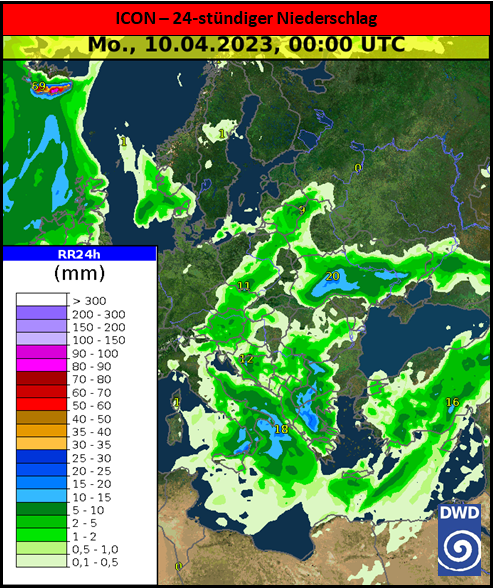

Die Alpen liegen heute wiederum im Einflussbereich von Tief „Rudolf“, dem Hauptakteur des Deutschlandwetters der kommenden Tage. Dieses schaufelt von Norditalien her bereits heute Niederschläge in den Süden und Südosten Deutschlands. Dort kann ab etwa 1000 m sogar etwas Neuschnee runterkommen, der sich in einzelnen, höher gelegenen Staulagen zu einer veritablen Schneedecke akkumuliert. Entspannter geht es hingegen in der Osthälfte der Bundesrepublik zu. Diese befindet sich unter leichtem Zwischenhocheinfluss und bleibt entsprechend zunächst noch niederschlagsfrei.

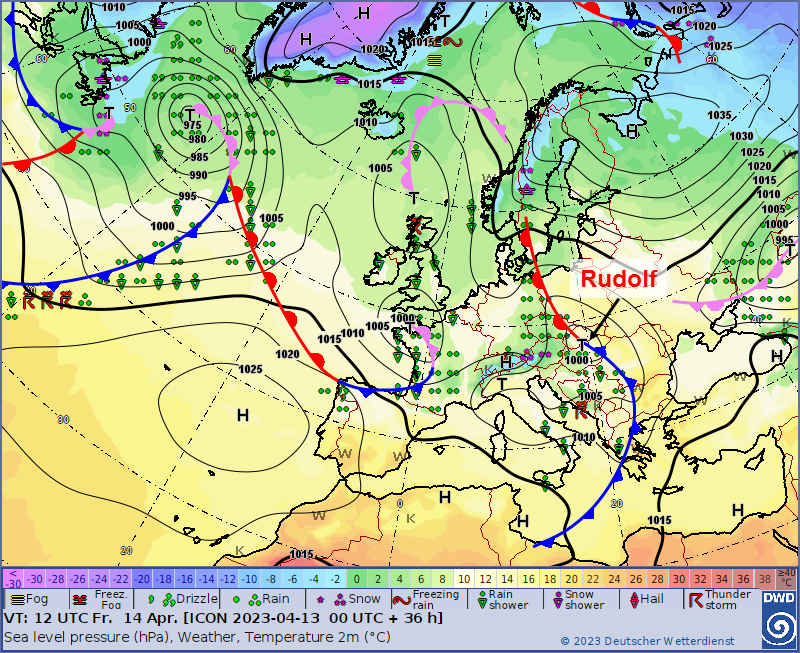

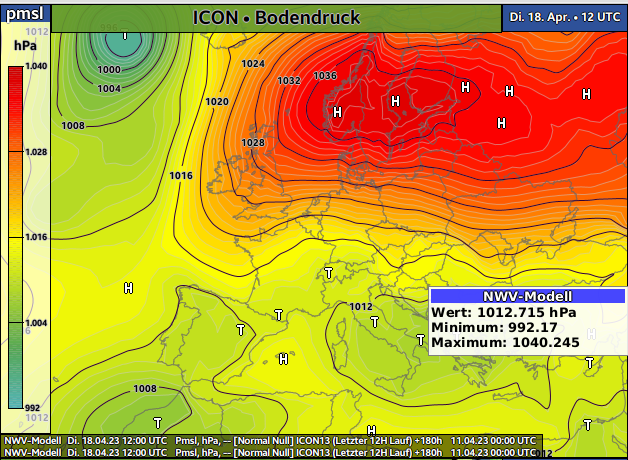

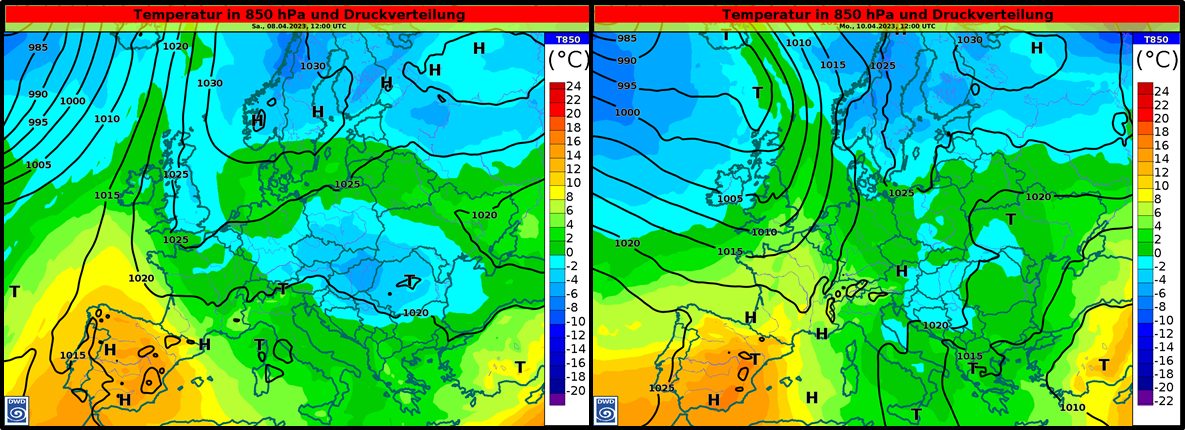

Am Freitag zieht Tief „Rudolf“ über Ungarn und die Slowakei nordwärts in Richtung Polen und lässt insbesondere die Osthälfte Deutschlands seinen Einfluss spüren. Dort setzt verbreitet Regen ein, der teils auch schauerartig verstärkt niedergehen. Stellenweise kommen dann rund 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden zusammen. Im Stau von Erzgebirge und dem Bayerischen Wald kann es auch länger anhaltend regnen. Lokal sind dort auch bis zu 45 Liter pro Quadratmeter möglich. Dabei lassen die Schneefälle in den Alpen im Tagesverlauf nach. Sonst reicht es nur auf den höchsten Gipfeln der östlichen und südöstlichen Mittelgebirge für etwas Neuschnee. In der Westhälfte sorgt Zwischenhocheinfluss hingegen für einen heiteren bis sonnigen und meist niederschlagsfreien Tag. Vereinzelte Schauer stellen die Ausnahme dar.

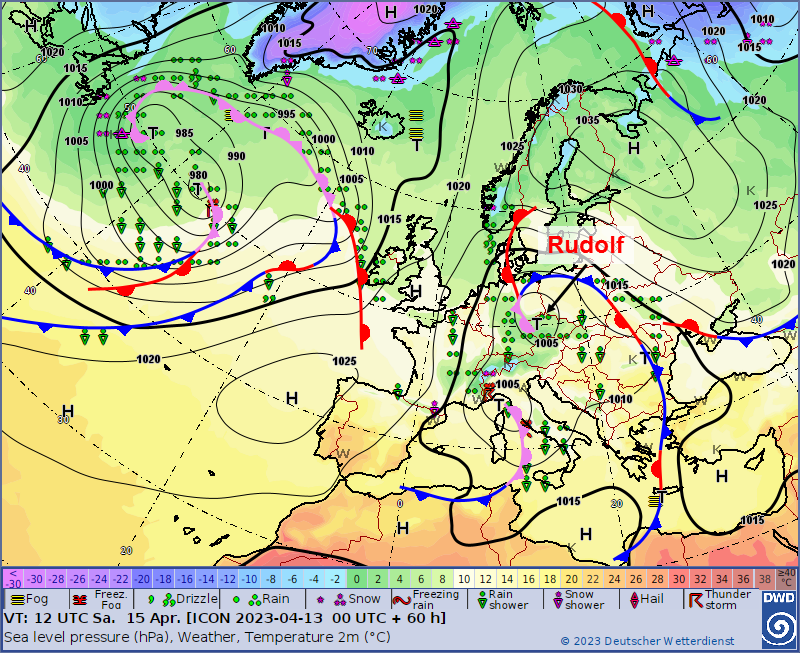

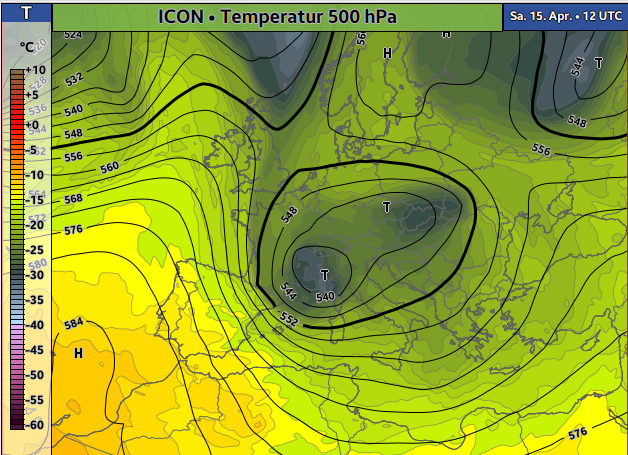

Nahe des „Drei-Länder-Ecks“ Polen, Tschechien und Deutschland dreht „Rudolf“ am Samstag dann nordwestwärts in Richtung Deutschland ein. Somit machen die Niederschläge von Osten her Boden in Richtung der Mitte, am Nachmittag und Abend bis in den Westen und Süden Deutschlands, gut. In höheren Lagen der Alpen kann es erneut schneien. Dazu frischt der Wind im Tagesverlauf zeitweise auf und weht vor allem im Ostseeküstenumfeld zeitweise stark böig. Frost ist in der Nacht zum Sonntag dann meist kein Thema mehr, die starke Bewölkung verhindert die Auskühlung.

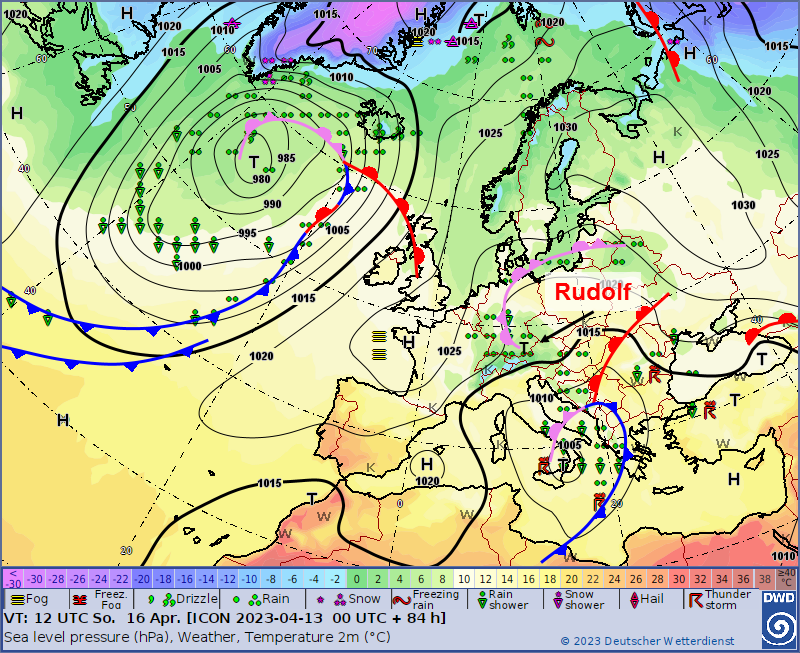

Am Sonntag zieht „Rudolf“ unter Abschwächung vom Osten in den Süden Deutschlands. So gibt es im Westen und Süden tagsüber weitere Niederschläge, die aber ab dem Abend an Intensität verlieren und in der Nacht zum Montag schließlich abklingen. Nach Norden und Osten zu zeigt sich hingegen wieder etwas häufiger die Sonne.

Damit beendet „Rudolf“ seine kleine Rundreise. Inwieweit zum Start in die kommende Woche dann ein weiteres kleinräumiges Tief in höheren Atmosphärenschichten (ein sogenannter „Kaltlufttropfen“) unser Wetter in Deutschland leicht wechselhaft gestalten könnte, ist noch etwas unsicher.

MSc.-Met. Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.04.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst