Nasser Start in den Frühling

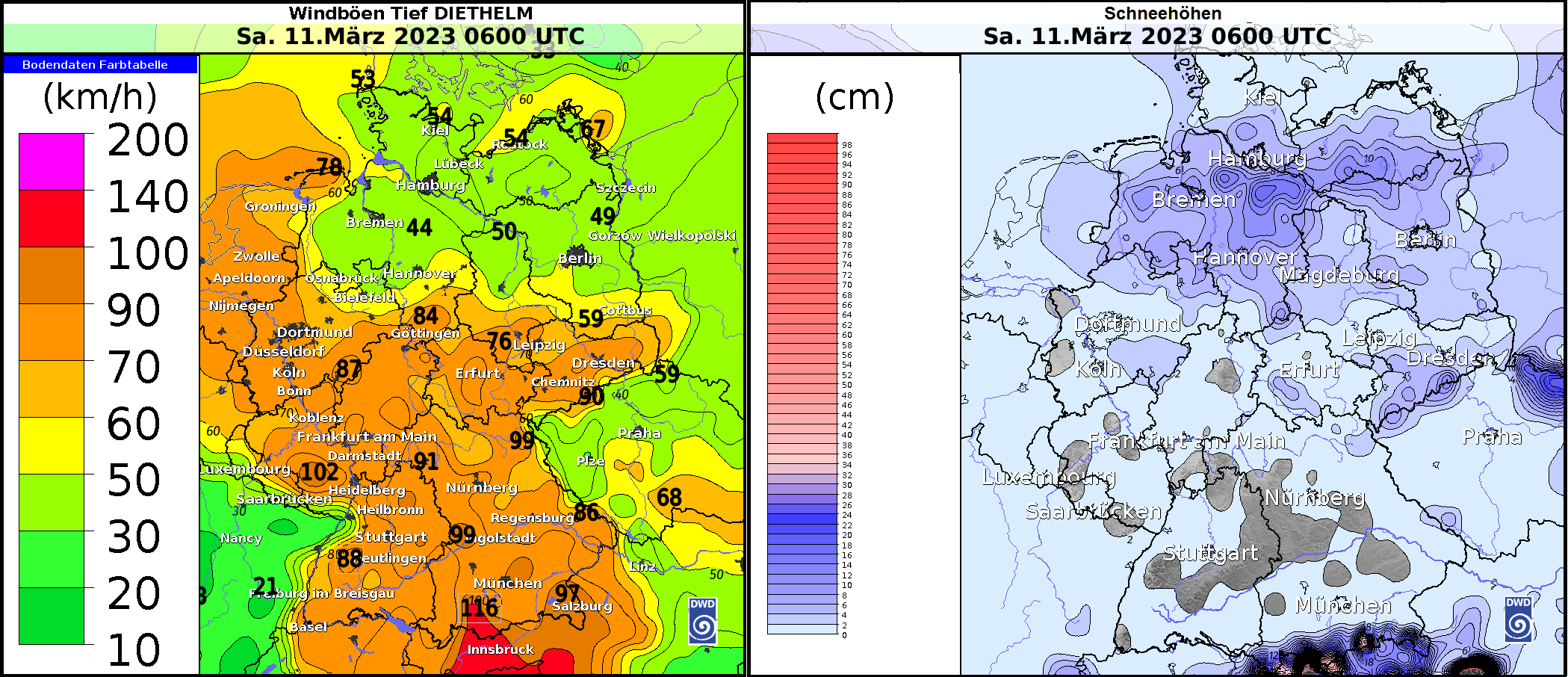

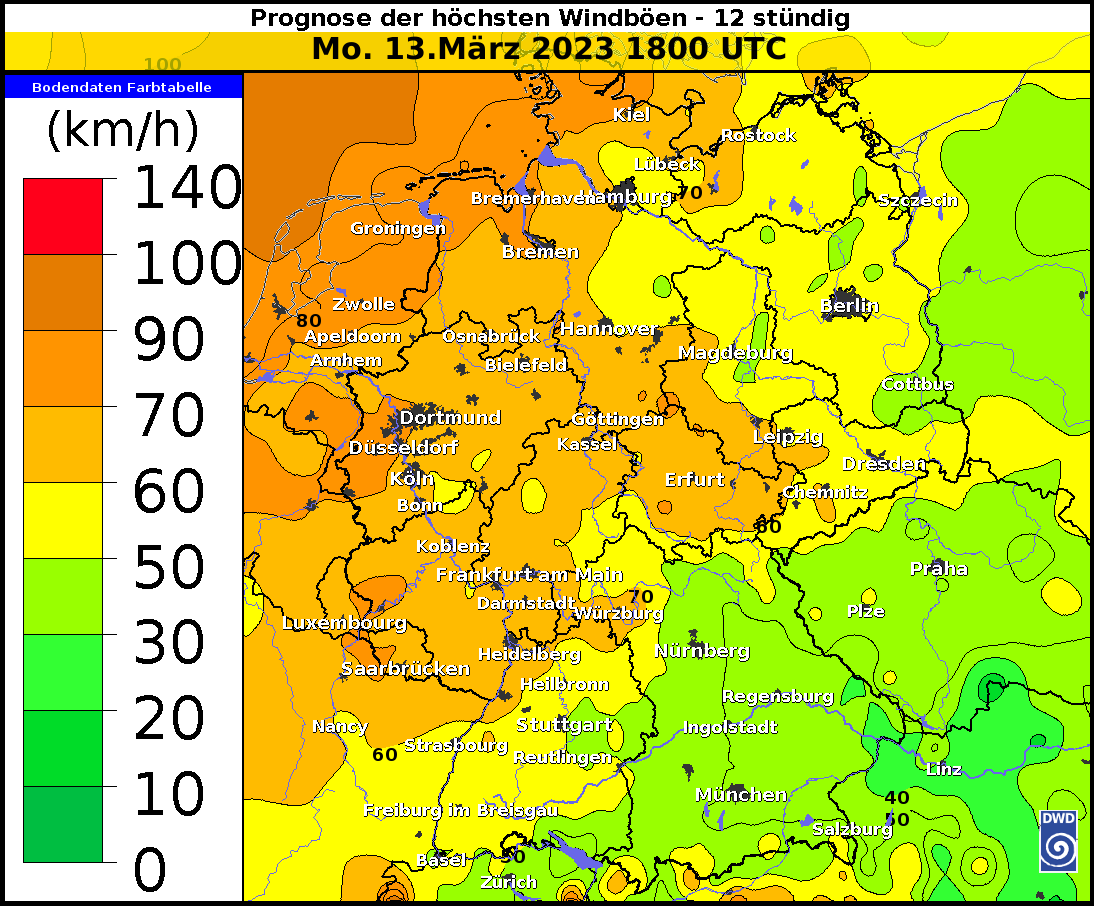

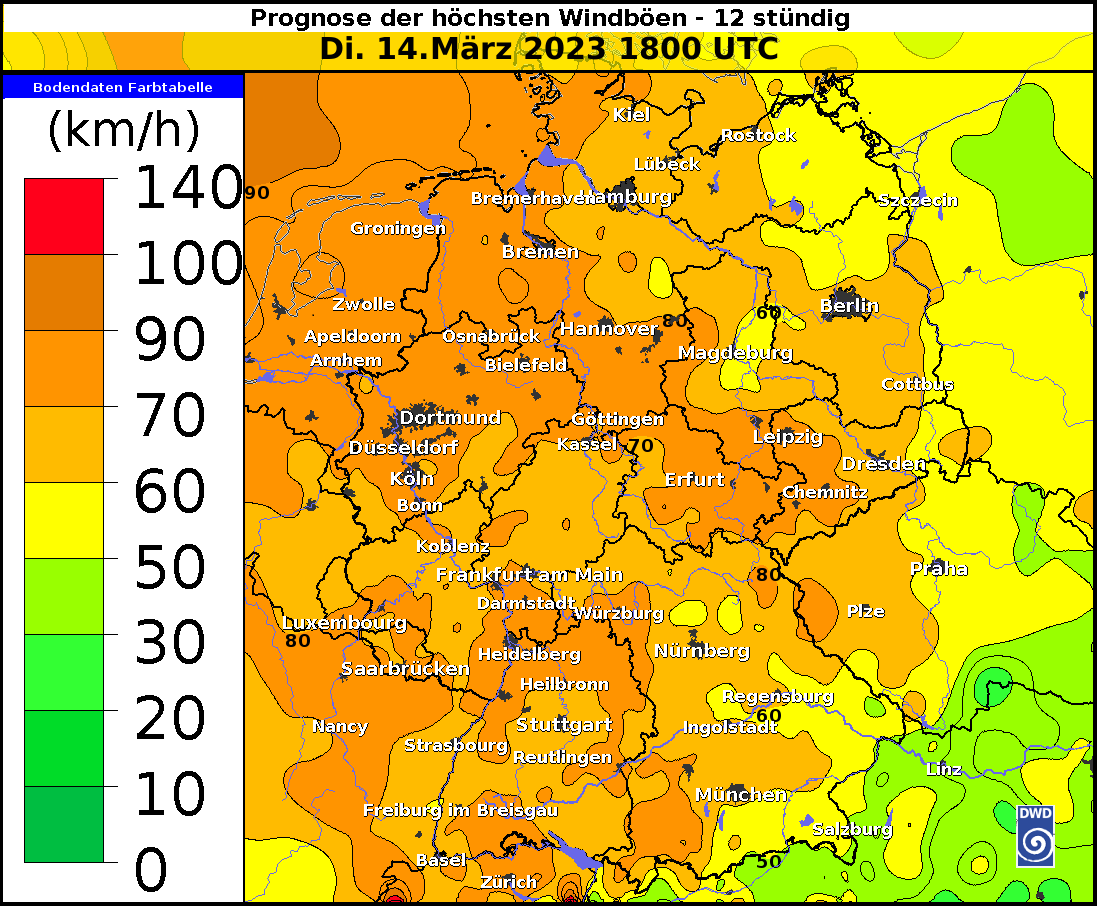

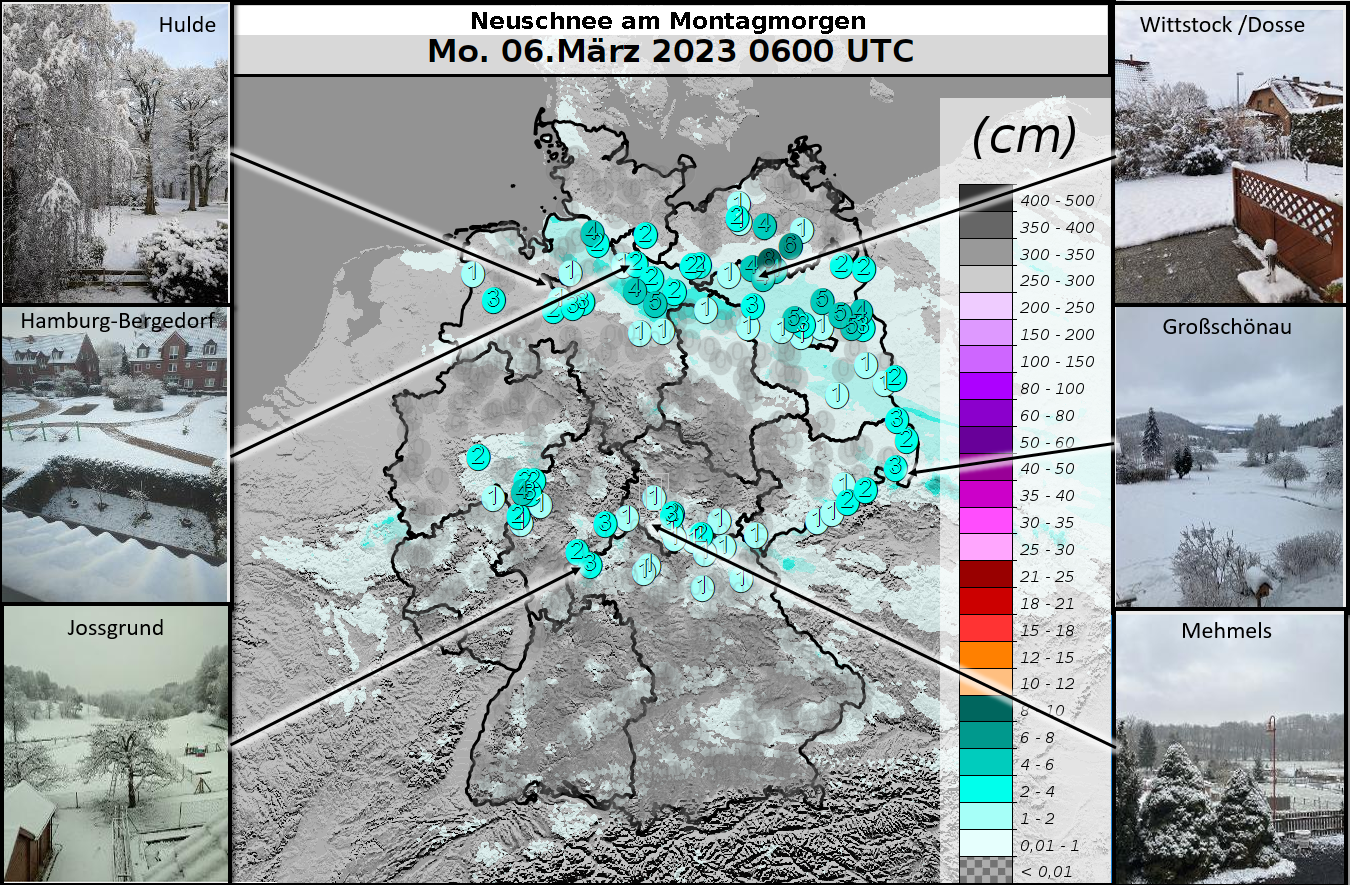

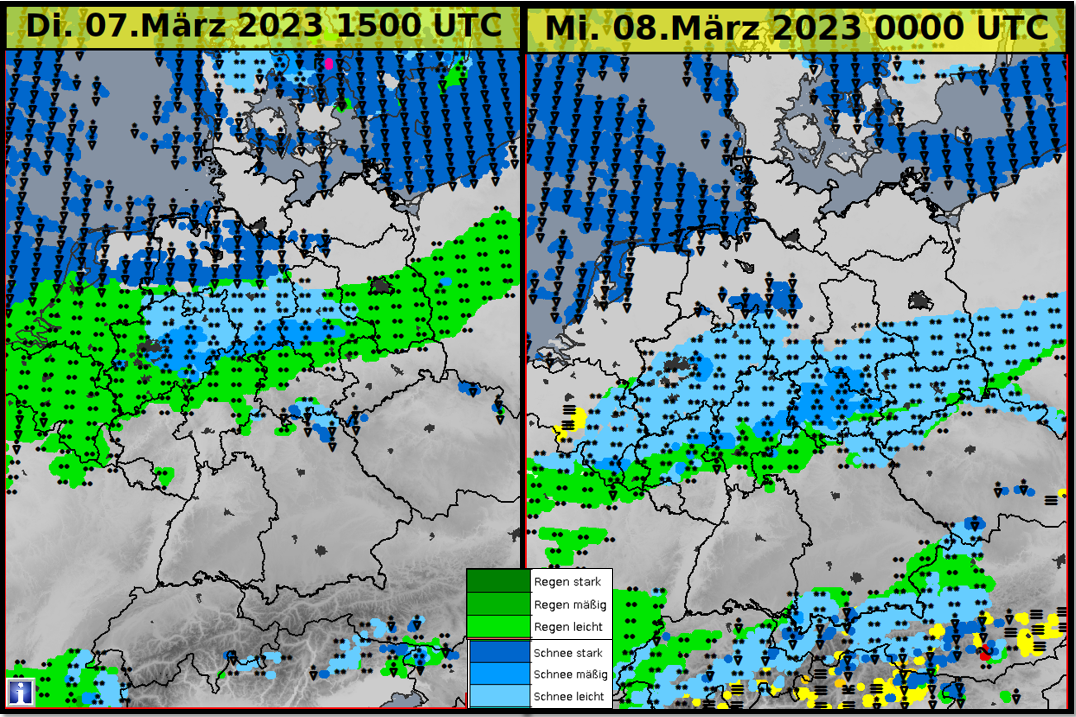

Der Start in den meteorologischen Frühling gestaltet sich bisher durchaus sehr wechselhaft. Bei der Temperatur ließen sich regelrechte Achterbahnfahrten feststellen: Von örtlich strengen Nachtfrösten und regionalem Dauerfrost bis hin zu Temperaturen jenseits der 20 Grad war für Wetterliebende nahezu alles dabei. Wiederholt ließen Tiefausläufer den Wind auffrischen und sorgten darüber hinaus für viel Flüssigkeit von oben. Teilweise fiel Letztere als Schnee vom Himmel und verwandelte ganze Regionen in ein Winterwunderland – zumindest vorübergehend. Selbst einige Graupelgewitter waren mit von der Partie.

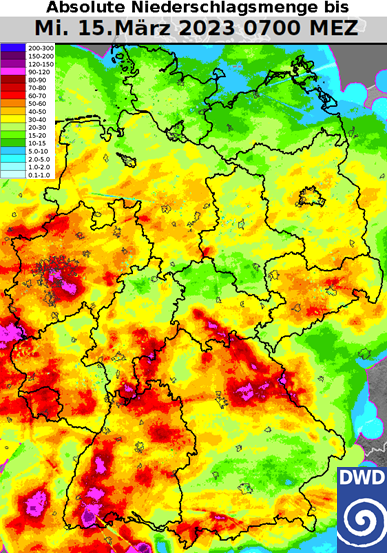

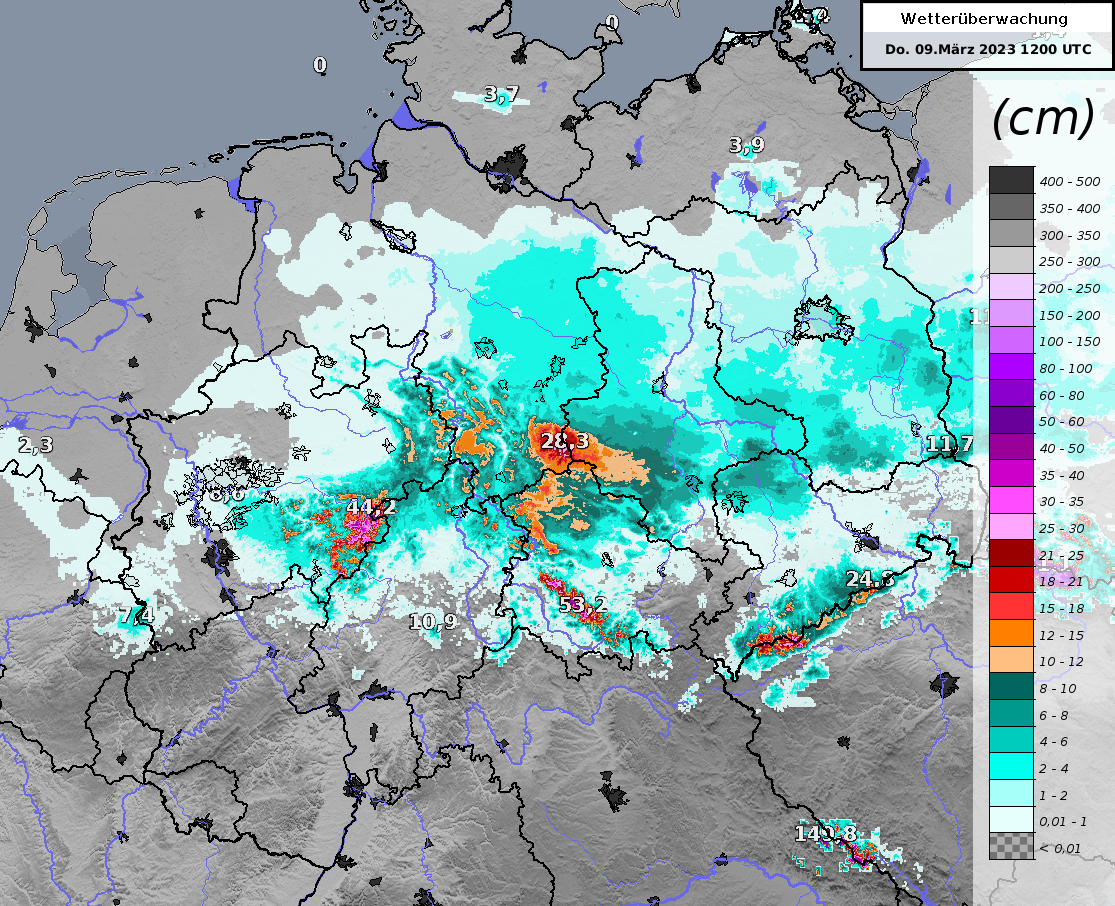

Um sich nun einen Überblick über die in diesem Monat bereits gefallenen Niederschläge zu machen, bedient man sich gerne der aus Radardaten abgeleiteten und an die Stationsmessungen angeeichten Niederschlagsmengen. Diese bieten den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den Punktmessungen der Wetterstationen auch in der Fläche verfügbar sind. So werden auch lokal eng begrenzte Unterschiede sichtbar, die gerade bei kleinräumig auftretenden Schauern und Gewittern teilweise recht groß sein können.

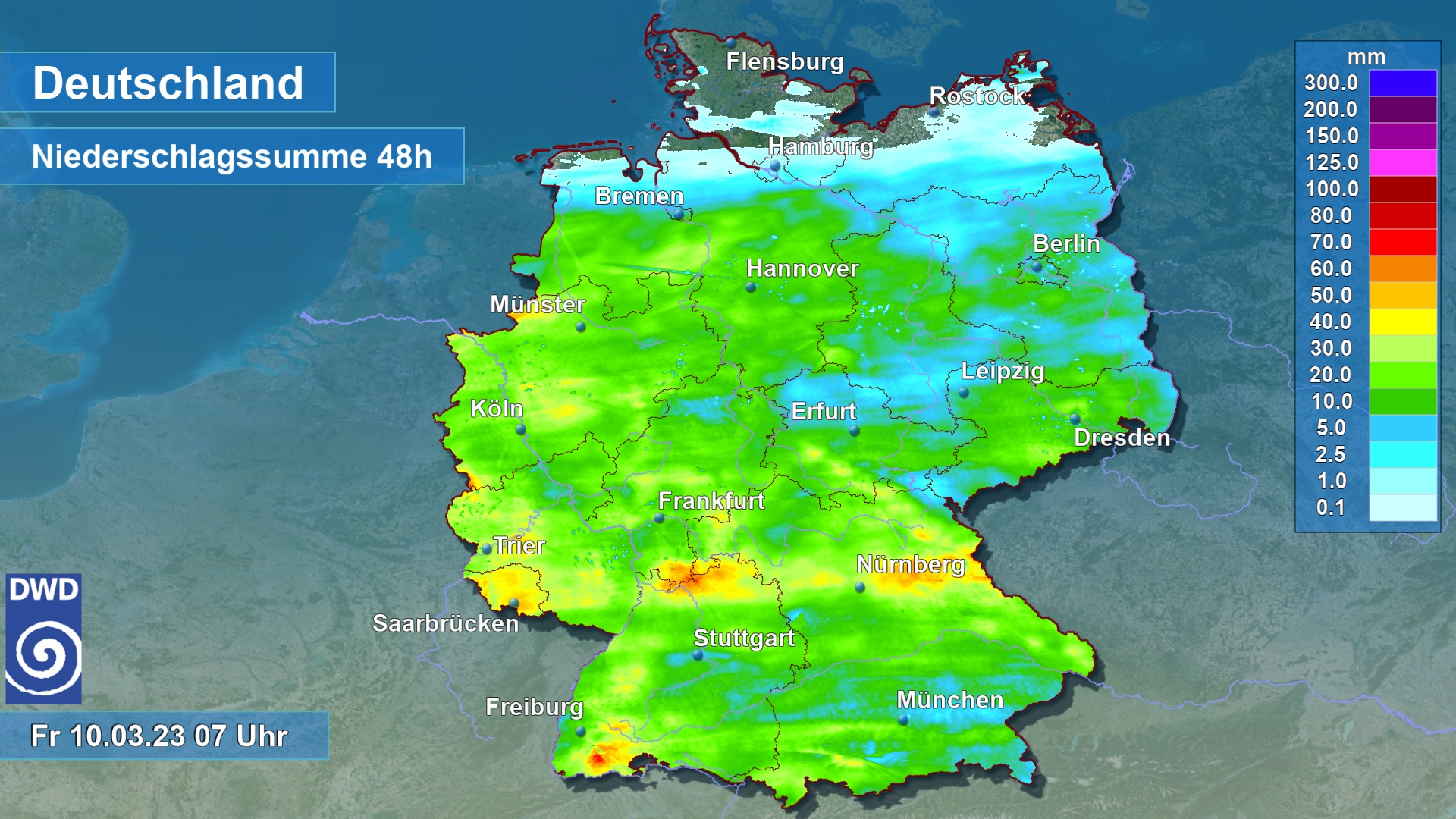

In Abbildung 1 ist die Gesamtniederschlagsmenge in Deutschland seit Monatsbeginn (01. März) in Liter pro Quadratmeter dargestellt (auch „absolute Niederschlagsmenge“ genannt). Schaut man sich die Niederschlagssummen genauer an, stellt man vor allem im Süden und Westen gebietsweise recht hohe Mengen fest. Derzeitiger Spitzenreiter ist der Südschwarzwald mit vom Radar analysierten Niederschlagsmengen um 150 Liter pro Quadratmeter in der ersten Monatshälfte. Vergleicht man diese Werte mit den von den Wetterstationen registrierten Niederschlagssummen, so sind diese Mengen durchaus plausibel. Die Station Dachsberg-Wolpadingen im Südschwarzwald (Baden-Württemberg) ist derzeitiger Spitzenreiter im DWD-Messnetz mit 134 Liter pro Quadratmeter im bisherigen März.

Deutlich geringere Niederschläge wurden im Südosten sowie im Nordosten verzeichnet. Dort zeigen sich in der Radaranalyse sogar Regionen, in denen nicht einmal 10 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Auch die DWD-Station auf Fehmarn (Schleswig-Holstein) unterstützt diese Analysen, denn dort wurden bisher lediglich 7 Liter pro Quadratmeter registriert. Die Station am Münchner Flughafen verzeichnete gerade einmal 9 Liter pro Quadratmeter.

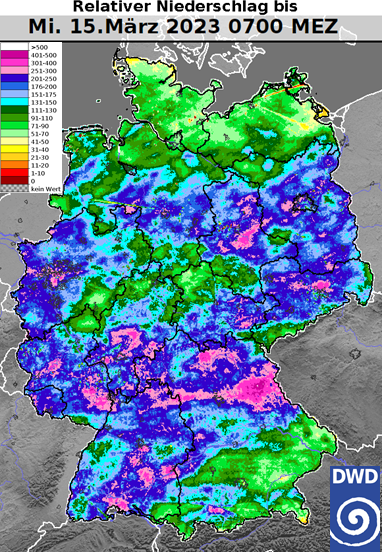

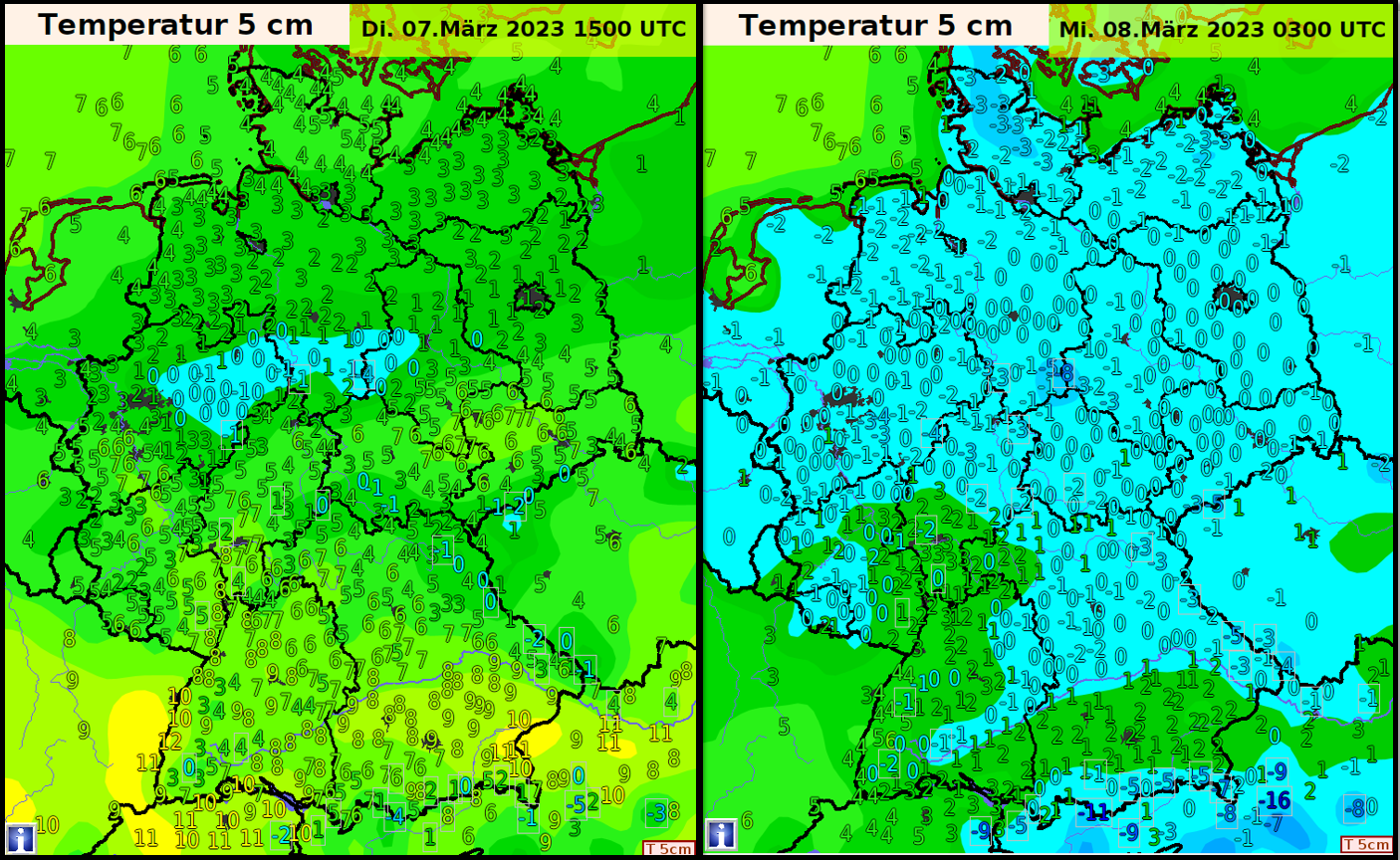

Um die sogenannten absoluten Niederschlagsmengen nun besser interpretieren zu können („Welche Niederschlagssummen sind viel für die Region und Jahreszeit, welche wenig?“), kann man sie beispielsweise in einen klimatologischen Kontext setzen. Dabei werden die aktuell gemessenen Daten mit den bis zum Analysetag mittleren langjährigen Niederschlagsmengen von 1991 bis 2020 verglichen. Entsprechend erhält man bei der relativen Betrachtung eine Prozentzahl, wobei Werte unter 100 % ein Niederschlagsdefizit (hellgrüne bis rote Flächen) beschreiben, Werte über 100 % (blaue bis violette Flächen) stellen eine zu nasse Witterung dar (siehe Abbildung 2). Die dunkelgrünen Flächen repräsentieren hingegen Regionen, in denen der Regen ungefähr der im Mittel zu erwartenden Niederschlagsmenge entspricht.

Auch hier werden Unterschiede deutlich. Während in einigen Regionen lokal das klimatologische Mittel der ersten Märzhälfte mit über 300 % bereits deutlich überschritten wurde, gibt es andere Regionen, wo die bisher gefallene Niederschlagsmenge weniger als 30 % des Solls darstellt. So werden rund um Weiden in der Oberpfalz (Bayern) vom Radar punktuell sogar mehr als 500 % des klimatologischen Mittels ermittelt. Insgesamt zeigt die Station dort 68 Liter pro Quadratmeter im bisherigen Monat an. In Bezug auf die mittlere Niederschlagssumme des gesamten Monats (46 Liter pro Quadratmeter) macht dies immerhin bereits 148 % aus. In Mühldorf an der Inn (ebenfalls Bayern) liegt der Wert lediglich bei rund 50 %. Die dort bisher registrierten 10 Liter pro Quadratmeter stellen lediglich 19 % des Monatsniederschlags von 55 Liter pro Quadratmeter dar. In Dachsberg-Wolpadingen machen die 134 Liter pro Quadratmeter rund 200 % der im Mittel zu erwartenden Niederschläge aus. Auf den gesamten Monat gesehen trifft der Wert damit recht genau das klimatologische Mittel. Das heißt, die mittlere Niederschlagssumme im März wurde dort bereits heute schon erreicht.

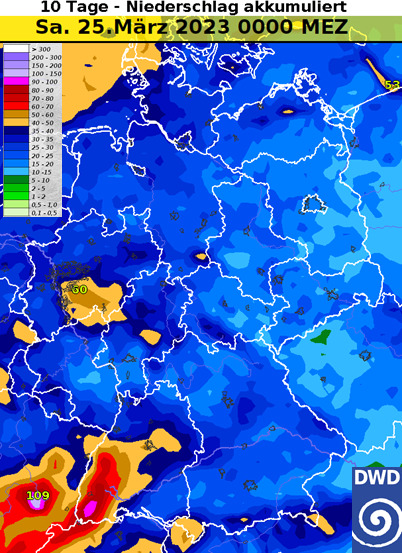

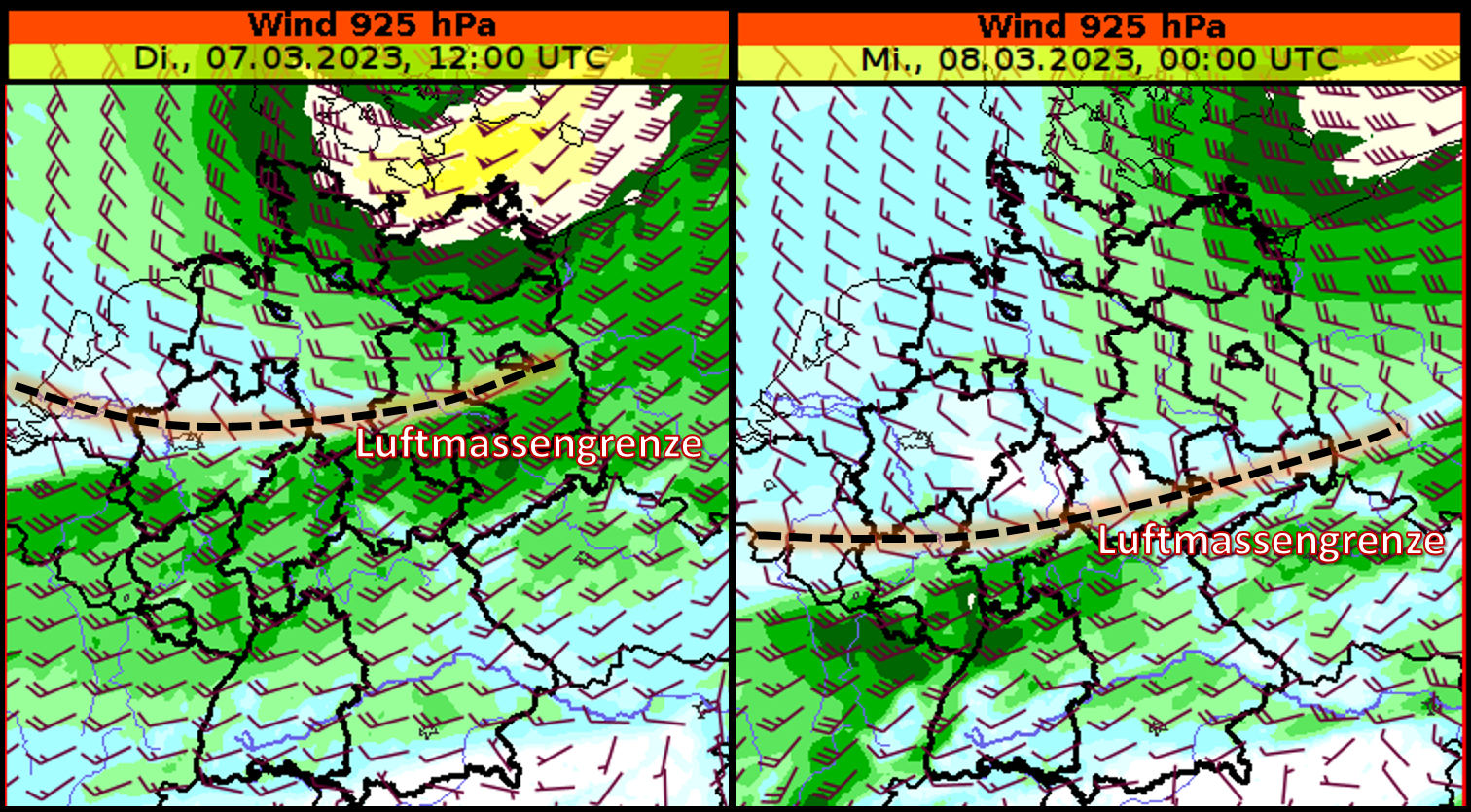

Auch in den kommenden Tagen werden weitere Niederschläge vorhergesagt. Abbildung 3 zeigt die akkumulierten Niederschlagsmengen der nächsten 10 Tagen des IFS (Wettermodell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Vorhersage). Insbesondere im Schwarzwald (rund 100 Liter pro Quadratmeter) und im Bergischen Land (rund 60 Liter pro Quadratmeter) soll noch einiges an Niederschlag zusammenkommen. In den östlichen Landesteilen werden dagegen nur rund 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter vom Modell vorhergesagt.

MSc.-Met Sebastian Schappert (Meteorologe)

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 15.03.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst