Die Intensität und Richtung des bodennahen Windes sind in der Wettervorhersage sehr wichtig, um z.B. die Position von synoptisch-skaligen Fronten wie Kalt- oder Warmfront oder Windfelder in außertropischen Zyklonen zu analysieren. Das Wissen der Frontenlage spielt z.B. eine große Rolle bei der Vorhersage des Niederschlags oder im Sommer bei der Frage, wo sich Gewitter bevorzugt entwickeln können. Über Land gibt es zum Messen des Windes unzählige Messstationen, die uns stündlich diese Daten melden.

Doch wie sieht es über den Weltmeeren aus, wo nur sporadisch Meldungen von Schiffen und Bojen eintrudeln? Gerade hier hat die Information über den Wind eine sehr große Bedeutung. Für die großen Meeresgebiete gibt es die sogenannte „Windmessungen per Scatterometrie“. Die Messungen erfolgen durch Satelliten, die grob gesagt Messungen von Mikrowellenradaren ähneln und eine Windabschätzung in 10 Meter über der Meeresoberfläche liefern, dem sogenannten „äquivalenten neutralen Wind“, der wiederum vom realen Wind mehr oder weniger abweichen kann. Die Abweichung hängt z.B. davon ab, wie labil die Grenzschicht aufgebaut ist, wie leicht also höhere Windgeschwindigkeiten von oben nach unten gemischt werden können. Da unsere Atmosphäre für Messungen im Mikrowellenbereich z.B. mit Blick auf die Bewölkung viel durchlässiger ist, können dadurch zuverlässige Abschätzungen des Windes auch in bewölkten Regionen vorgenommen werden.

Die Scatterometer umrunden die Erde auf polarumlaufenden Satelliten, sodass sie dieselbe Region grob alle 12 Stunden überstreichen. Dadurch ergibt sich auch gleich der Nachteil, dass nur eine sehr begrenzte Anzahl von Messungen pro Tag zur Verfügung steht, wobei die Messweite des Satelliten mit jeweils zwei 500 km breiten Streifen ebenfalls begrenzt ist. Im Nadir (also direkt unter dem Satelliten) werden beide Messstreifen zudem von einem rund 670 km breiten blinden Streifen getrennt, wo also keine Daten ermittelt werden können.

Die Abschätzung der Windgeschwindigkeit erhält man durch die Ausprägung der Rückstreuung von der Meeresoberfläche, die bei schwachen Windgeschwindigkeiten und geringem bis fehlendem Wellengang schwächer ausfällt als bei stärkeren Winden und variablen Wellenlängen und -amplituden.

Bei der Bestimmung der Windrichtung hingegen muss eine Meereswelle aus unterschiedlichen horizontalen Richtungen ermittelt werden. Stellt man sich vor, dass ein Satellit normal zu einer Welle vorüberzieht, dann weiß der Satellit ja nicht, ob sich die Welle auf den Satelliten zu oder von ihm wegbewegt. Daher wird jede Welle dank der Vorwärtsbewegung des Satelliten dreimal „abgescannt„. Dennoch ergeben sich immer wieder Fälle, wo es Unsicherheiten gibt bzw. wo man nicht endgültig klären kann, welche Windrichtung nun die richtige ist. Ein Beispiel folgt weiter unten im Text.

Nachdem nun die Theorie kurz angerissen wurde, wollen wir uns zwei Beispielen zuwenden, die zeigen, wie wertvoll solche Messungen sein können.

Der Tehuantepecer

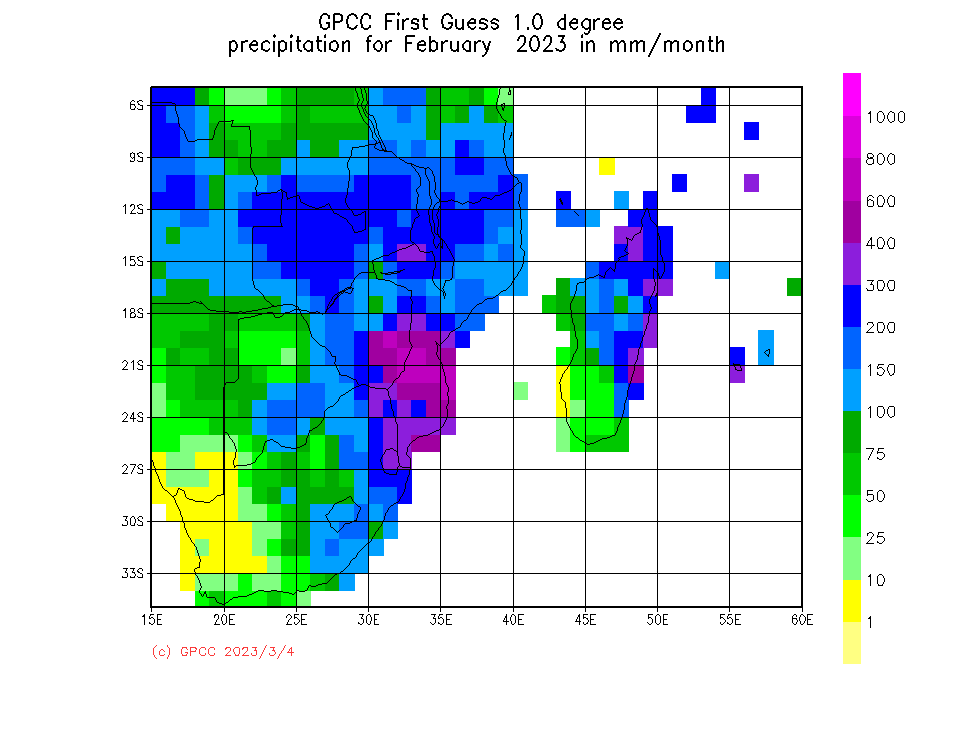

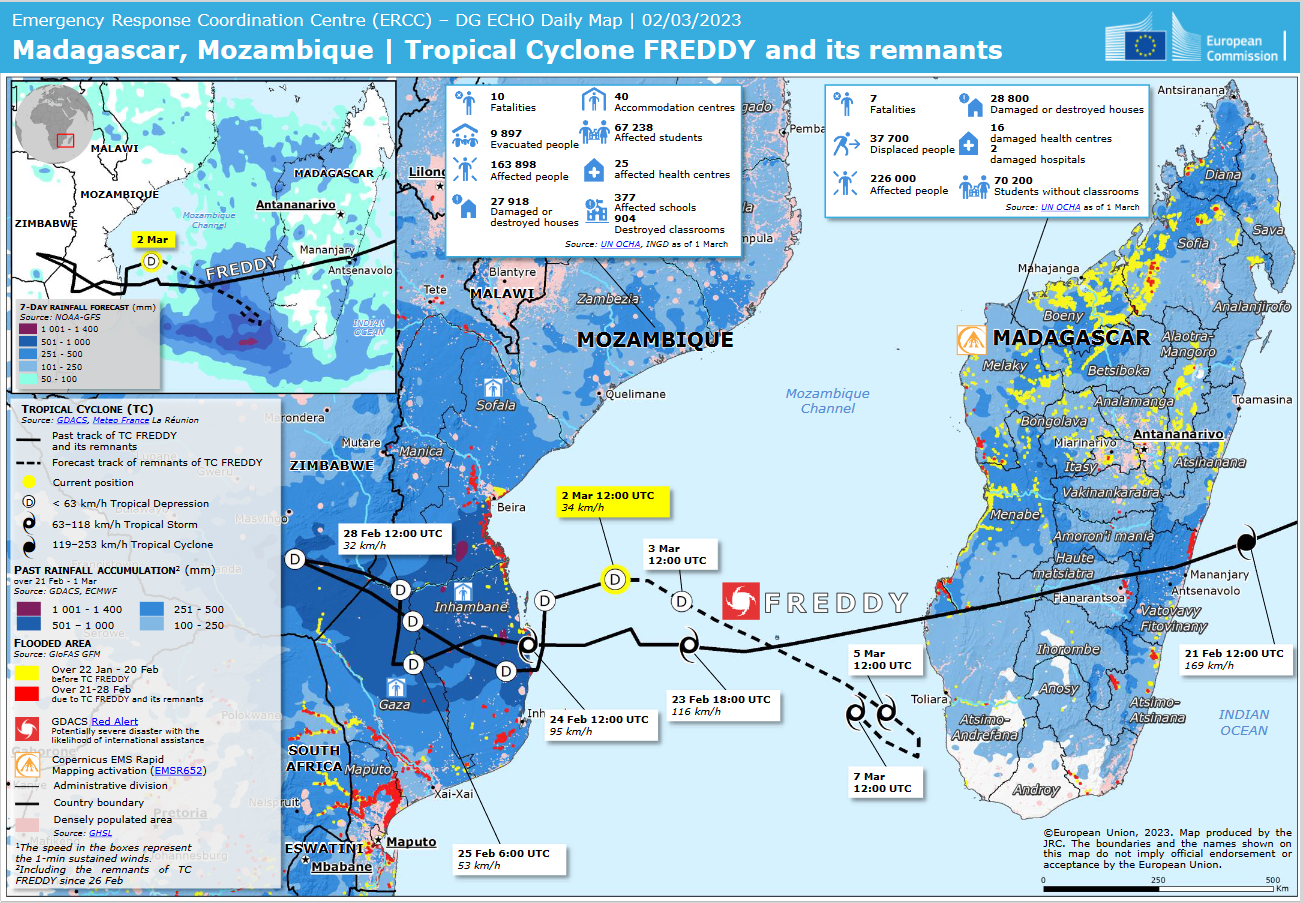

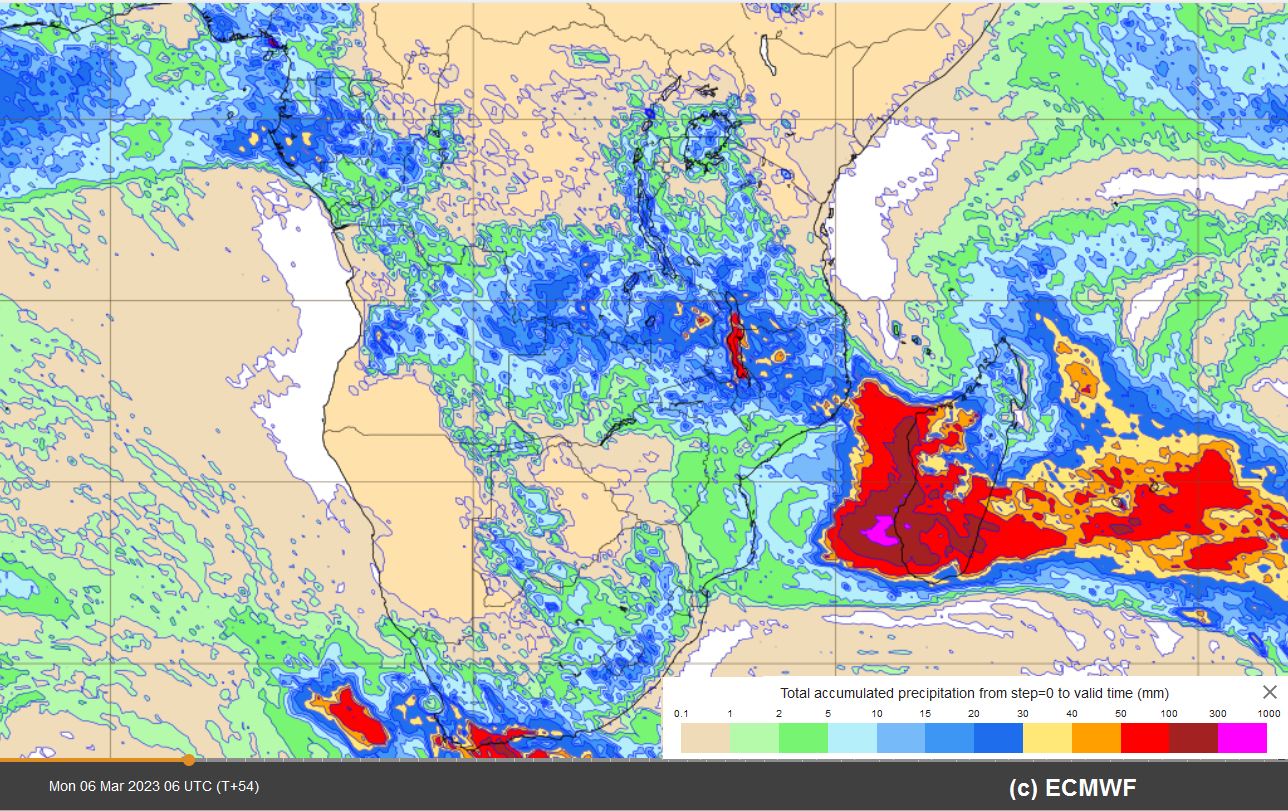

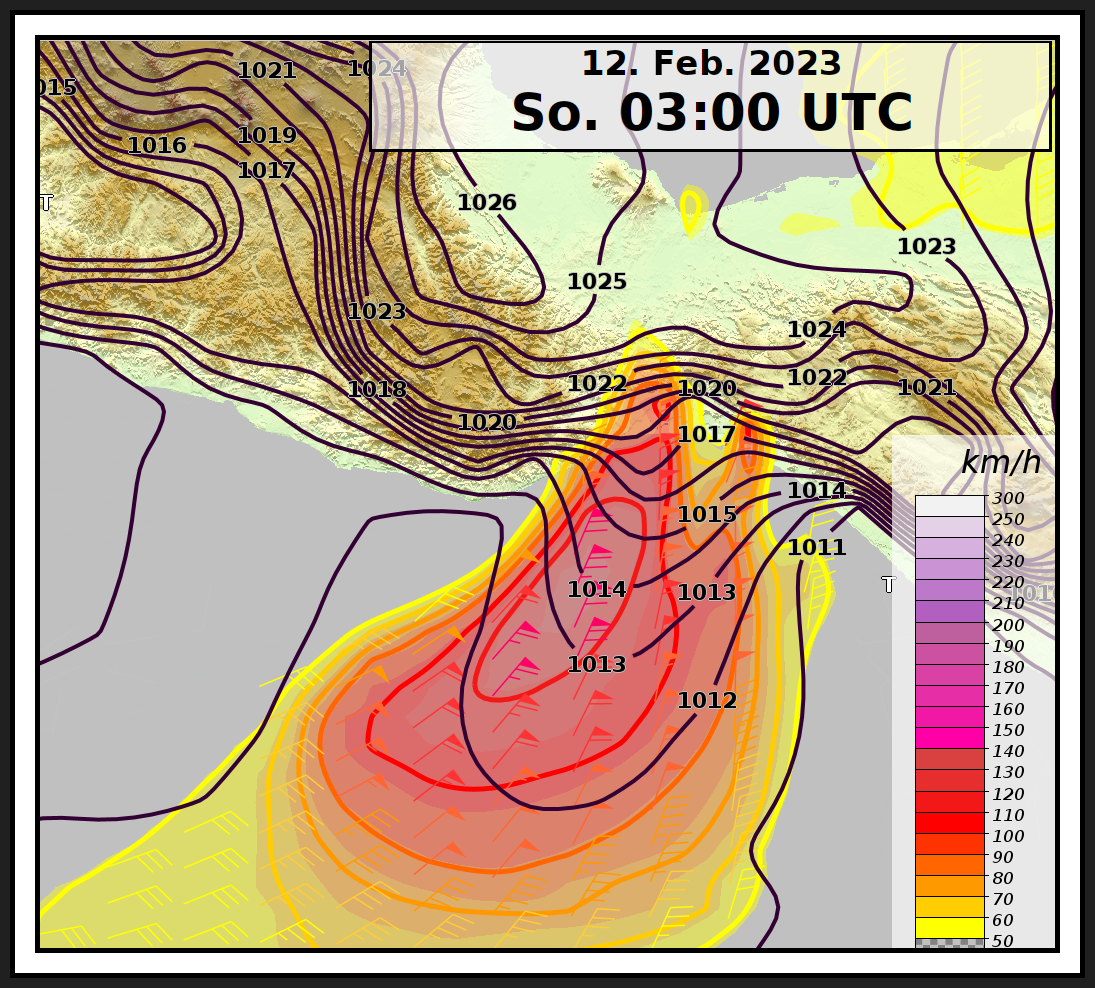

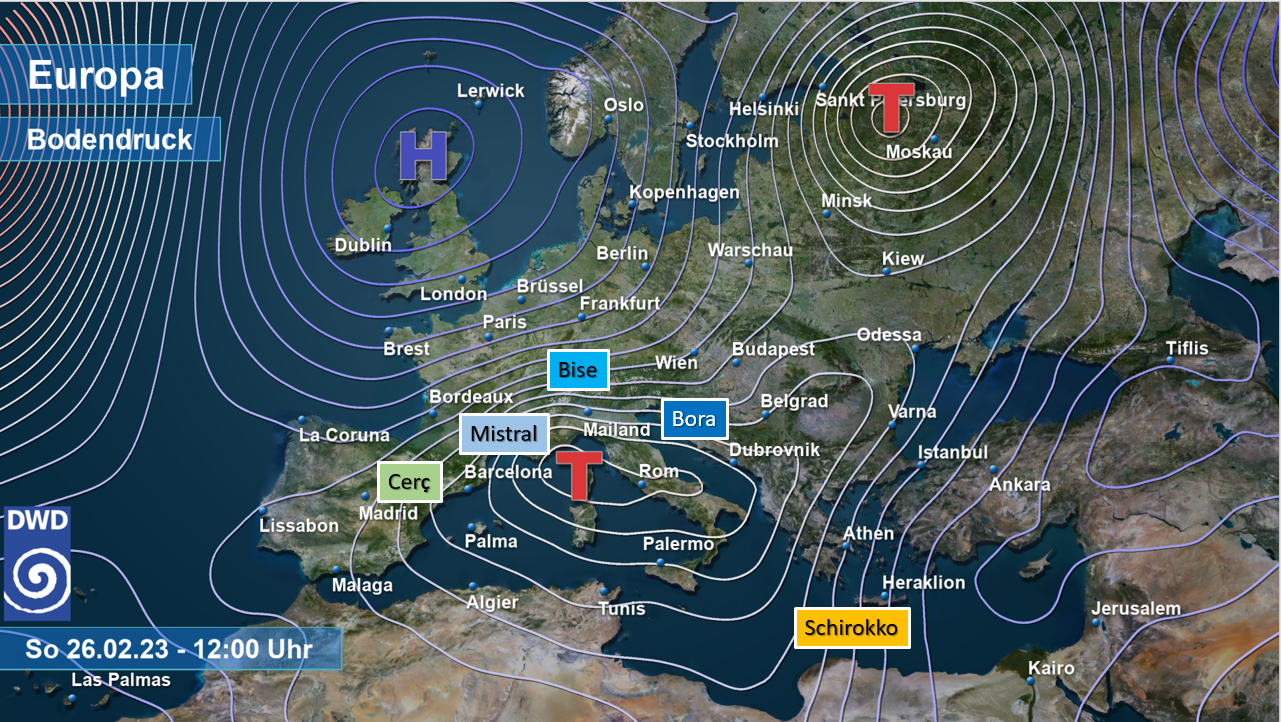

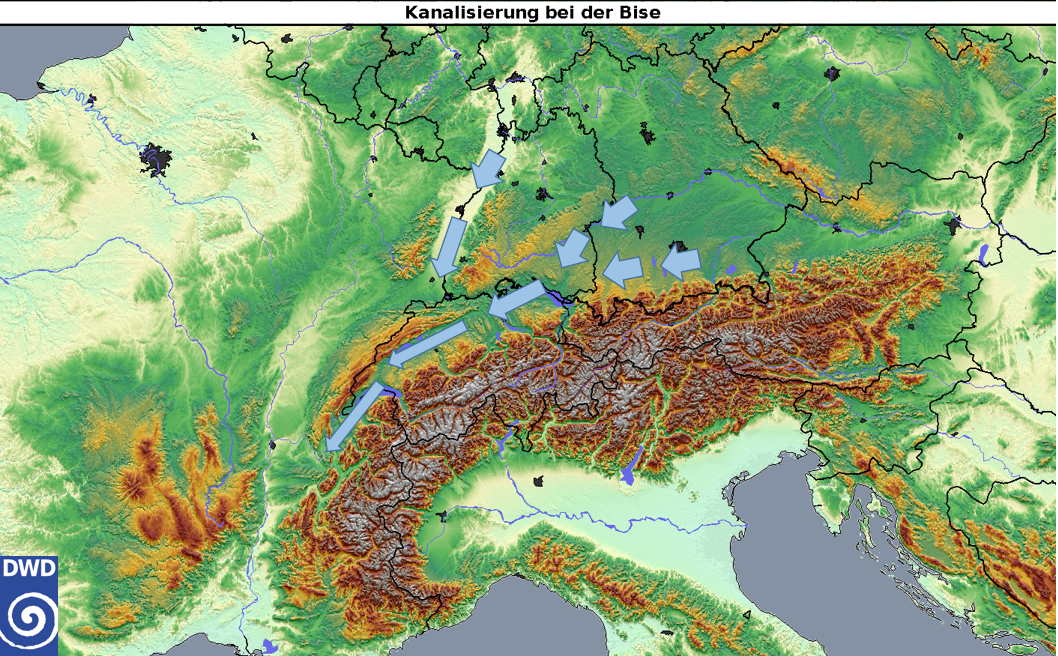

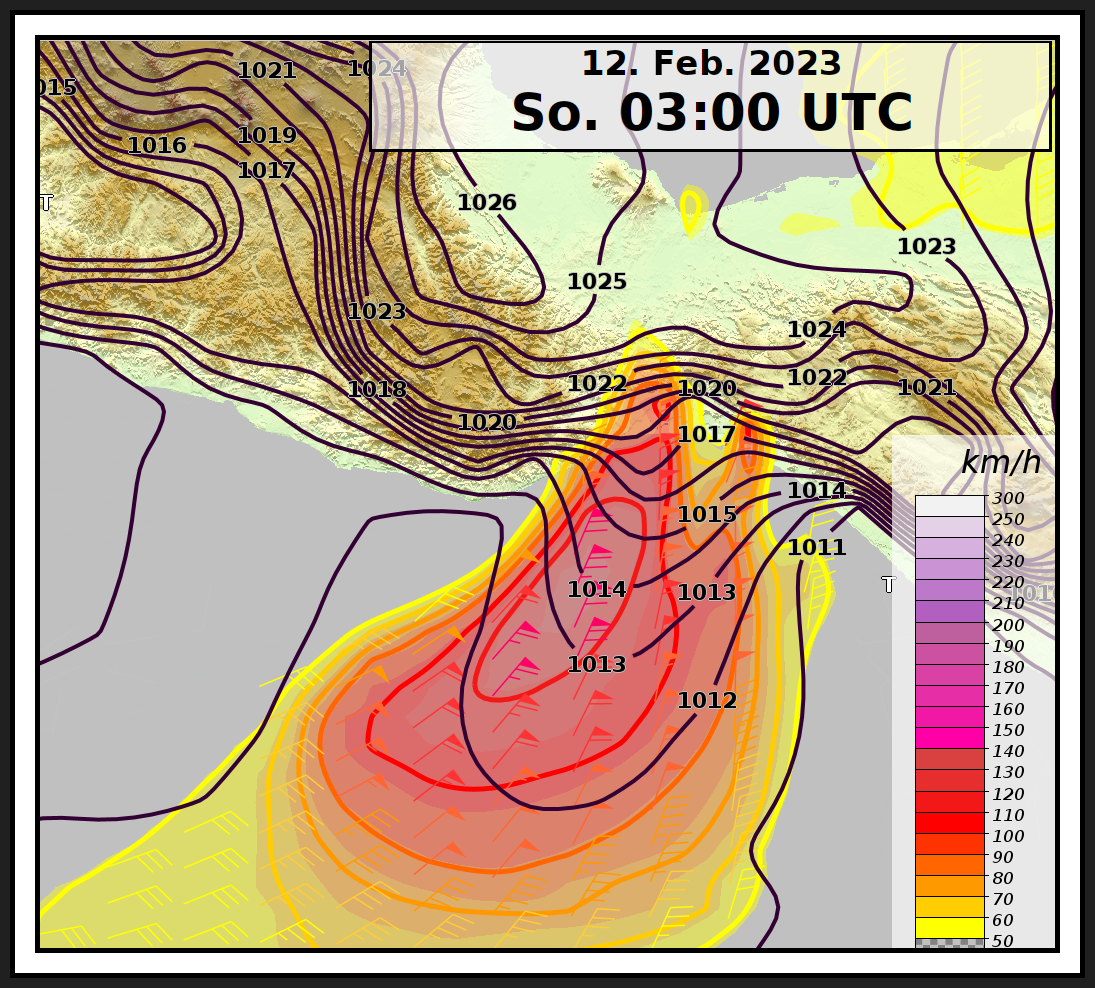

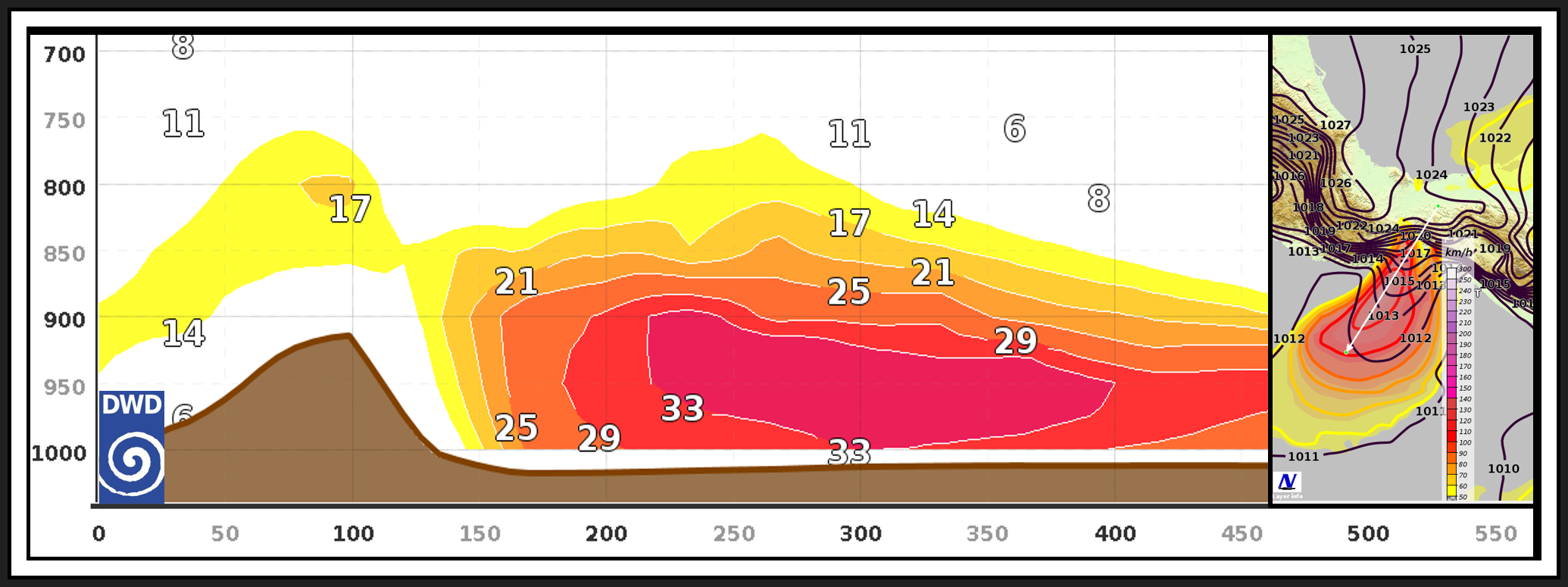

Bei diesem Phänomen handelt es sich um ein sogenanntes „gap wind“ Ereignis. Dabei wird die Luftmasse durch eine durch die Orografie vorgegebene schmale Öffnung gepresst und gewinnt dabei dank des Venturi-Effekts an Geschwindigkeit. Allerdings erkennt man in Bild 1 bereits schön, dass bei solch großräumigen Ereignissen der Venturi-Effekt eine untergeordnete Rolle spielt, da die größten Windgeschwindigkeiten am Ausgang der Öffnung (und in diesem Fall über dem Golf von Tehuantepec) auftreten.

Thermische Differenzen quer zum Hindernis sind ebenso erforderlich wie die daraus hervorgerufene Druckdifferenz. In diesem Beispiel standen in 850 hPa die 10 Grad Isotherme im Norden der 20 Grad Isotherme im Süden gegenüber (nicht gezeigt) mit einer temporären Druckdifferenz von mehr als 10 hPa. Die durch das Hindernis (hier durch den Chivela Pass) strömende kalte Luftmasse verteilt sich stromab, verliert ihre Mächtigkeit und mit dem einhergehenden hydraulischen Effekt treten hier abseits der Verengung die höchsten Windgeschwindigkeiten auf. Am 12. Februar trat dies in klassischer Form auf – nichts Ungewöhnliches für die Region und diese Jahreszeit. Es ist jedoch für den Flug- und Schiffsverkehr von großem Interesse die genaue Ausbreitung des Windfeldes über der Meeresoberfläche zu kennen, denn der Wind geht mit großer Scherung und Turbulenz einher. Auch die Vorhersager von Tropenstürmen z.B. im Nationalen Hurrikan Zentrum interessieren sich für dieses Windereignis, denn die durch den gap wind induzierte Vorticity wirkt sich nicht selten als ein Antrieb für die Bildung kleinräumiger Tiefdruckgebiete aus, kann jedoch auch die Entwicklung dieser Tiefs temporär durch den Einschub trocken-kalter Festlandsluft unterdrücken.

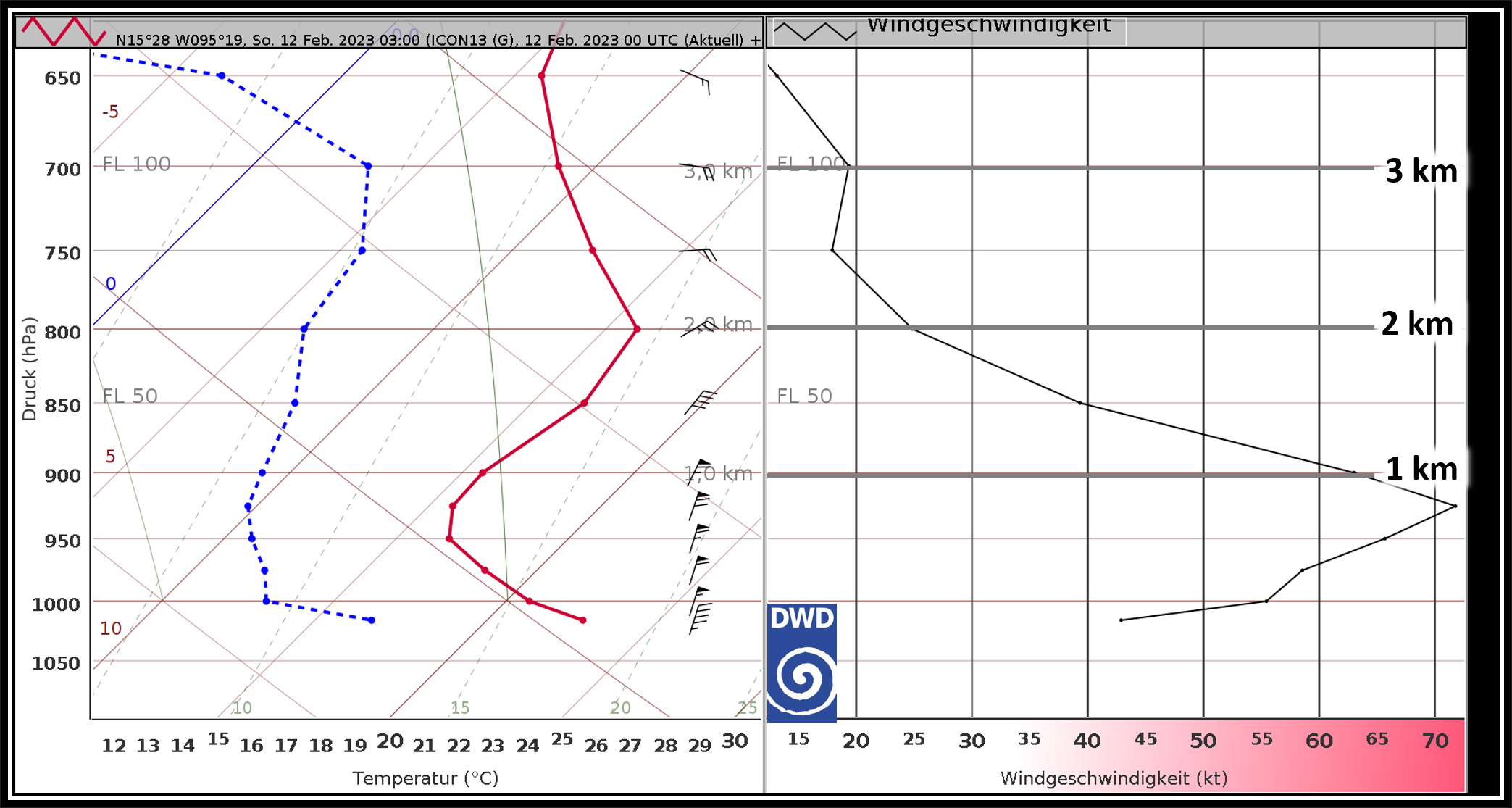

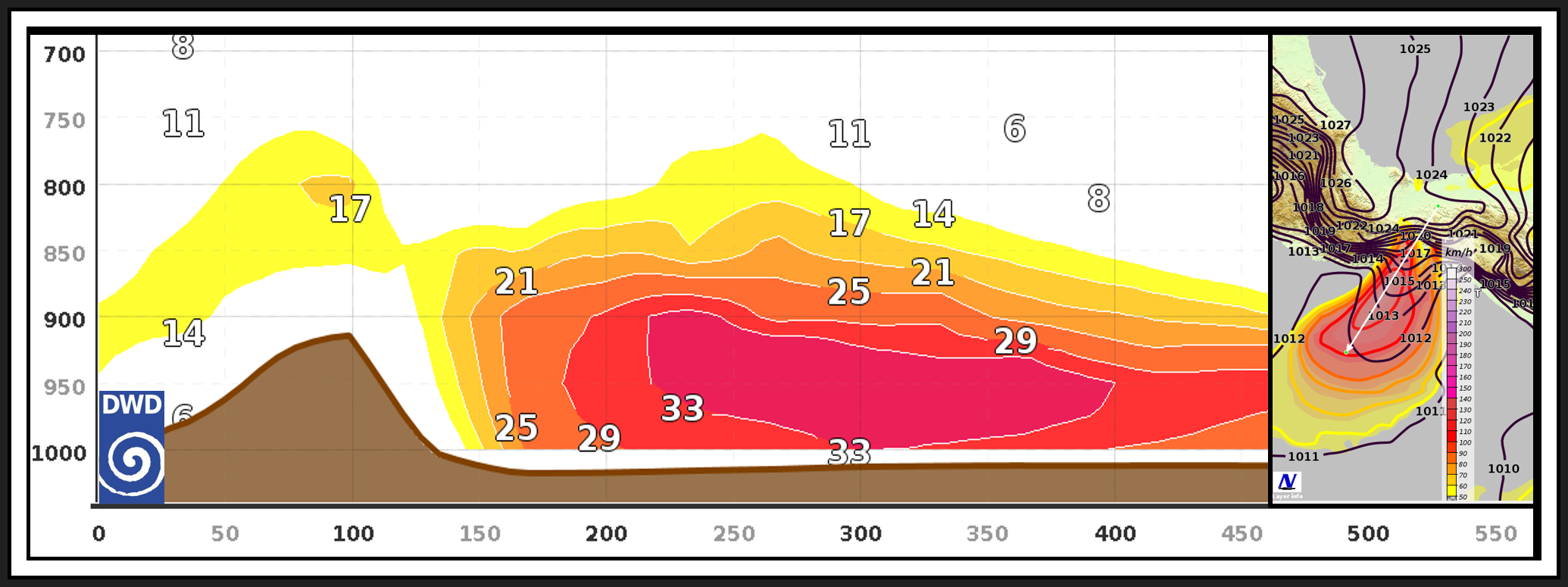

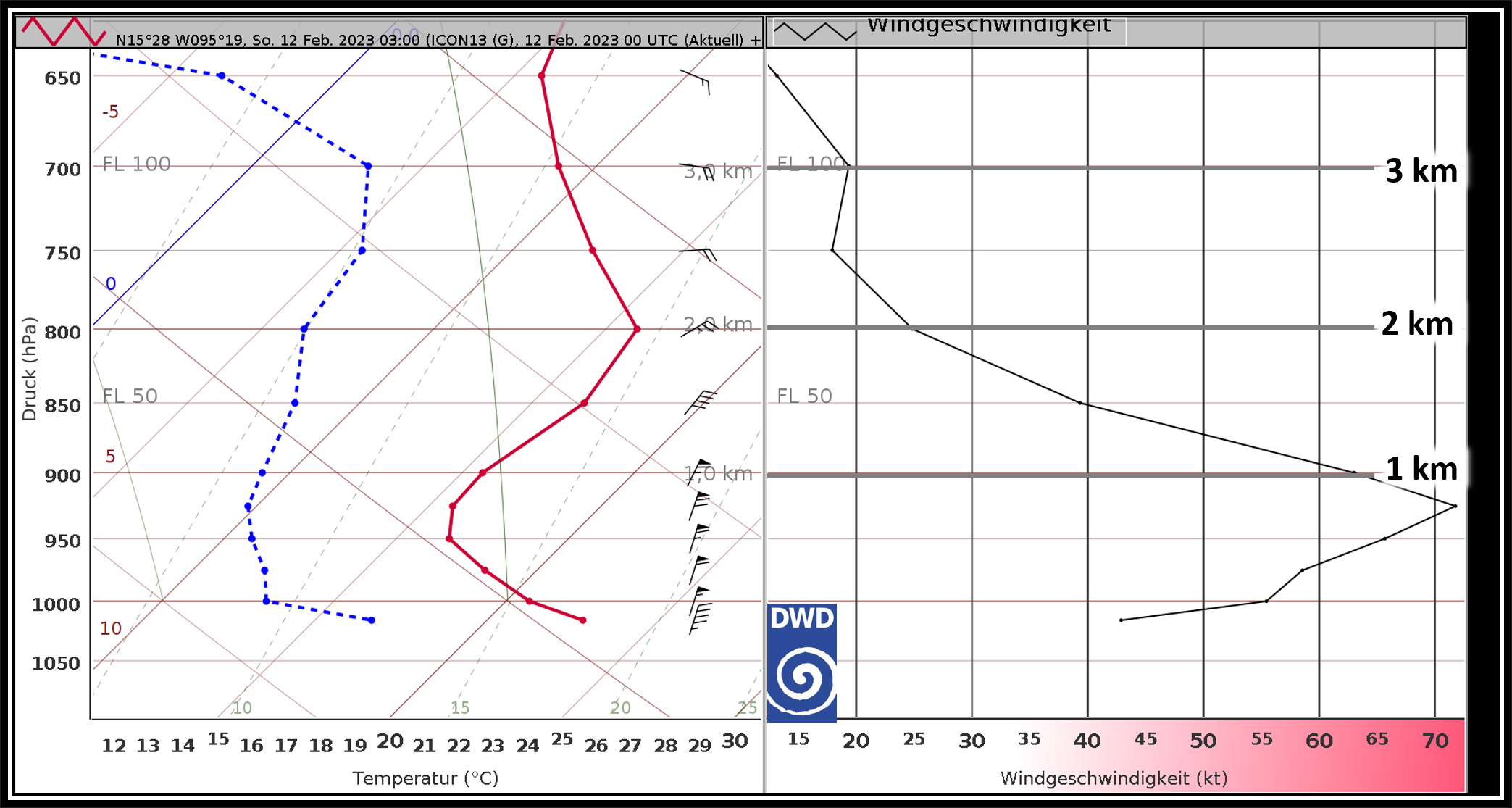

Dass sich die stärksten Windgeschwindigkeiten bei solchen Ereignissen in der grenzschichtnahen Umgebung entwickeln zeigen die Daten in Bild 2 und 3, wo die stärksten Winde gerade mal 400 bis 800 m über Grund auftreten (im Kern noch niedriger). Welche Dimensionen dieses Windereignis annehmen kann, zeigen Messungen vom Februar 1974, wo ein Schiff Winde bis zu 180 km/h und Böen bis zu 216 km/h gemessen hatte. Keine Frage, dass hier lebensgefährliche Bedingungen herrschen können. Die Frage ist nun, inwieweit es zu einem Herabmischen bis zur Meeresoberfläche kommt und wie weit die stärksten Winde bis aufs offene Meere ausgreifen, denn Modellrechnungen sind das Eine, reale Messungen das Andere.

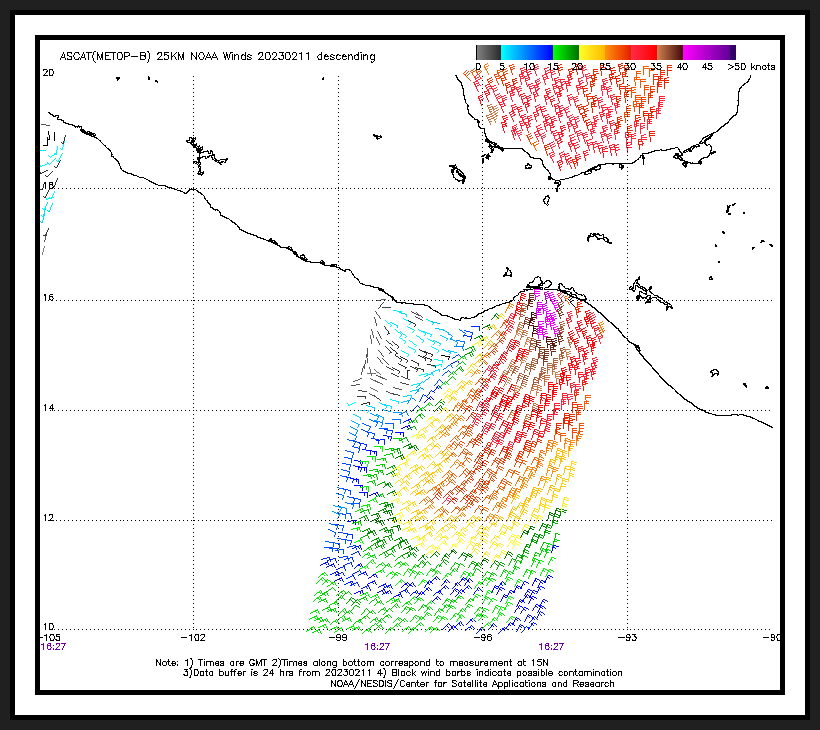

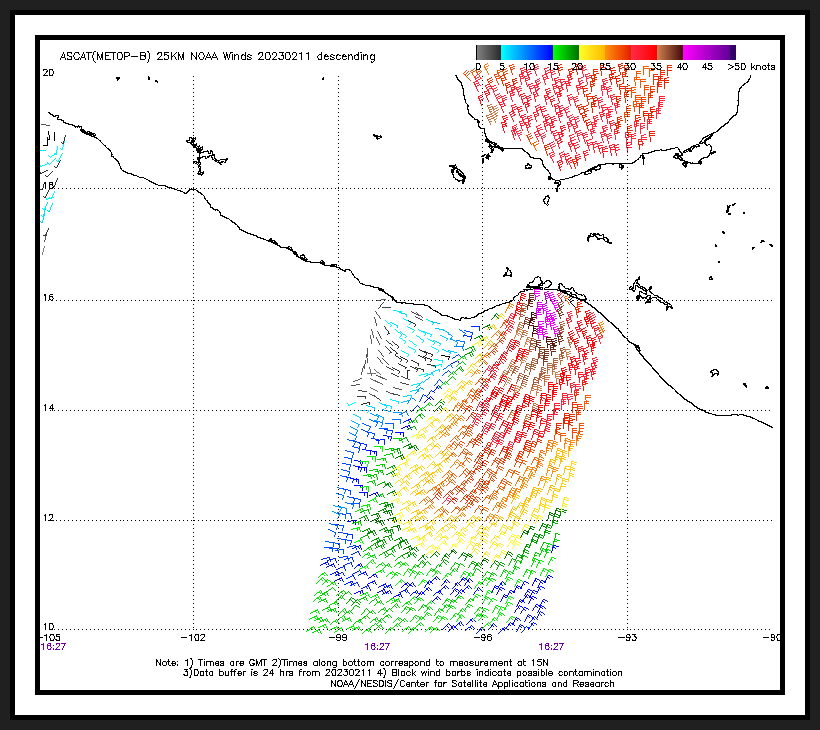

Wie wertvoll die Information der Scatterometrie ist, kann man in Bild 4 erkennen. Der Schwerpunkt dieses Windereignisses ist sehr gut auszumachen, wo Winde in Sturmstärke auftraten, mit bodennahen Winden (10 m über Grund) im Bereich Bft 9 bis 10. Entsprechender Seegang mit Wellenhöhen von mehr als 6 Meter stellt für den Schiffsverkehr eine erhebliche Gefahr dar, zumal diese Winde sehr plötzlich einsetzen können. Nicht selten werden Anpassungen an die Warnungen mit Hilfe dieser Winddaten vorgenommen und auch Änderungen bei der Wellenvorhersage sind möglich (Länge des Wirkungsbereichs (fetch), Dauer und Intensität des Windes etc.).

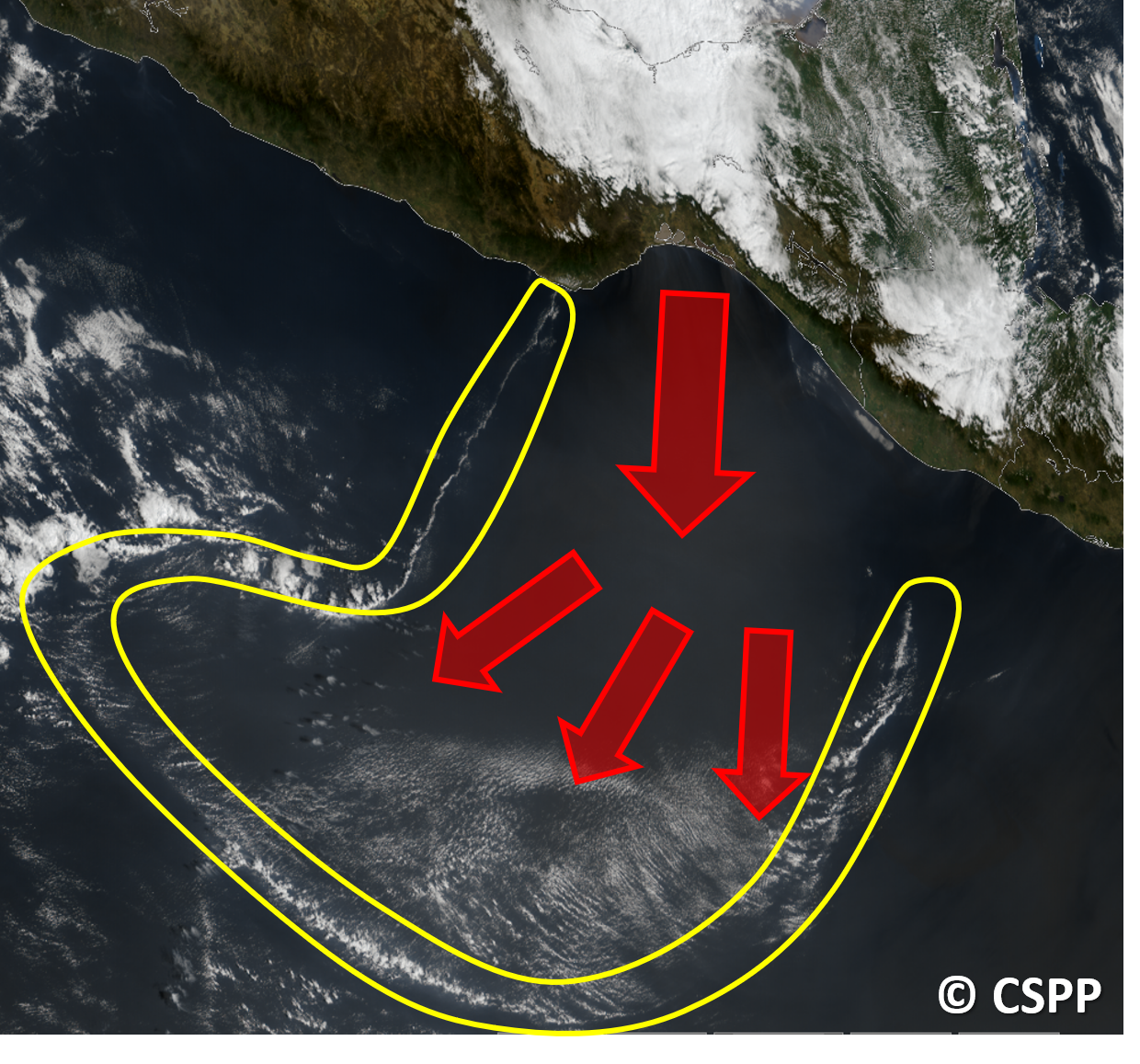

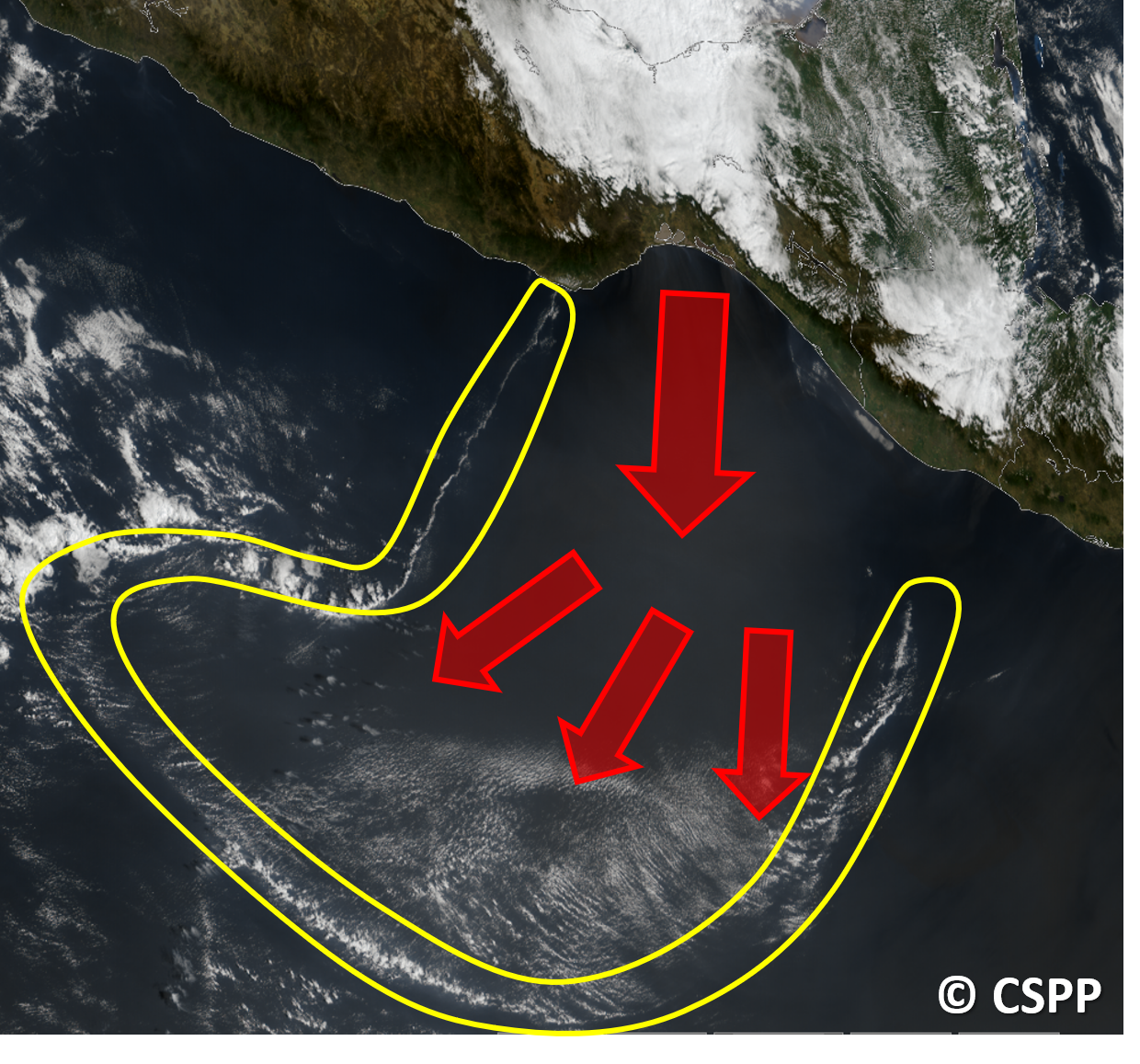

Neben diesen wertvollen Daten vom Satelliten helfen manchmal auch die klassischen Satellitenbilder die Grenzen des Starkwindfeldes visuell zu umranden, denn nicht selten bilden sich peripher des Ereignisses sogenannte „rope clouds“ aus. Die durch den gap Wind aufs Meer geführte kalte Luftmasse wirkt wie eine Front, die irgendwann bei nachlassendem Wind an Kraft und Dynamik einbüßt (siehe Bild 5).

Solch regionale Windphänomene gibt es unzählige und neben dem Lokalwissen helfen diese Winddaten, die Situation besser einzuschätzen.

Doch auch bei einem anderen Phänomen sind diese Winddaten sehr hilfreich, nämlich bei sich entwickelnden Tropenstürmen.

Der einem Tropensturm ähnelnde ZORBAS

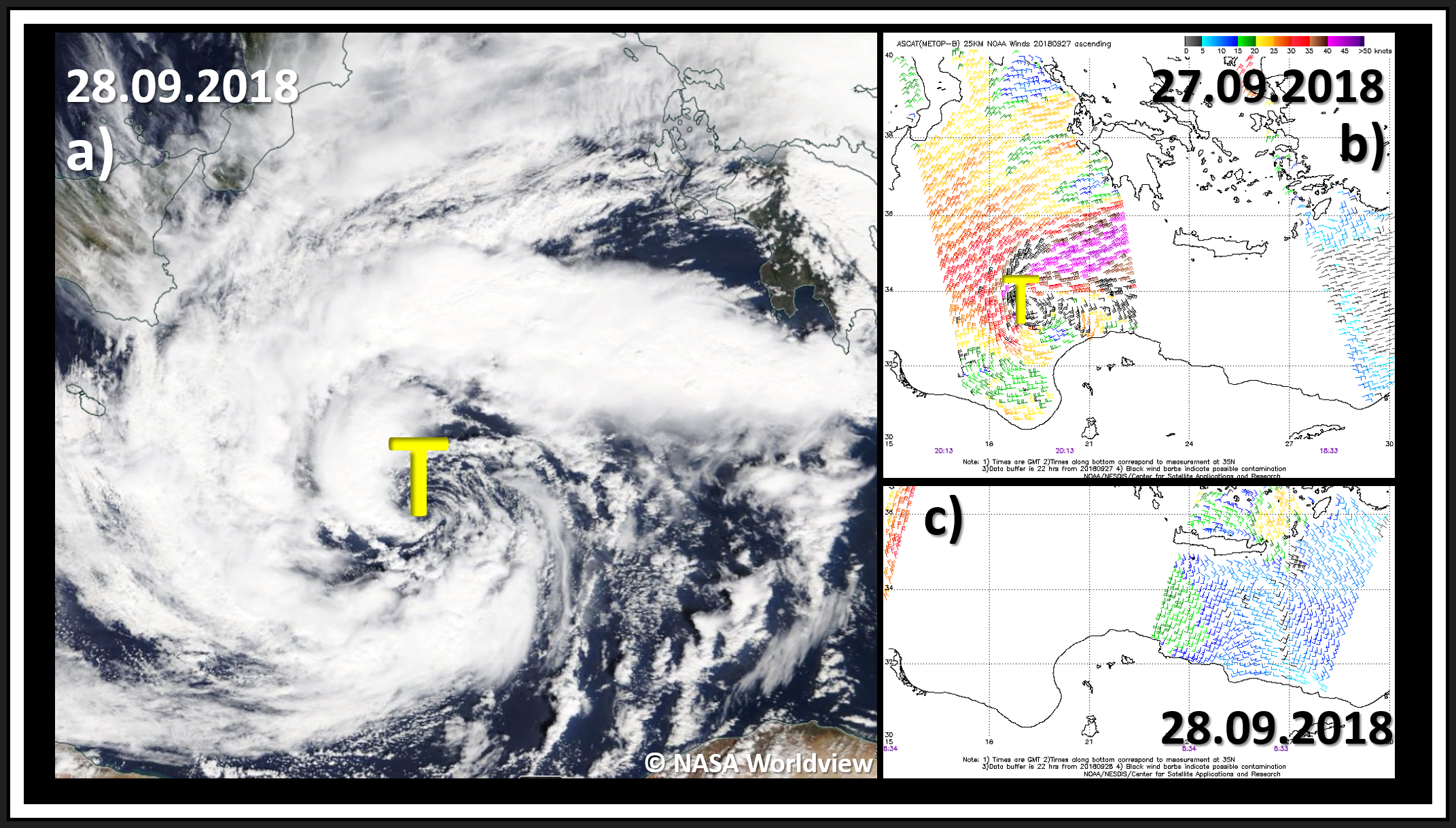

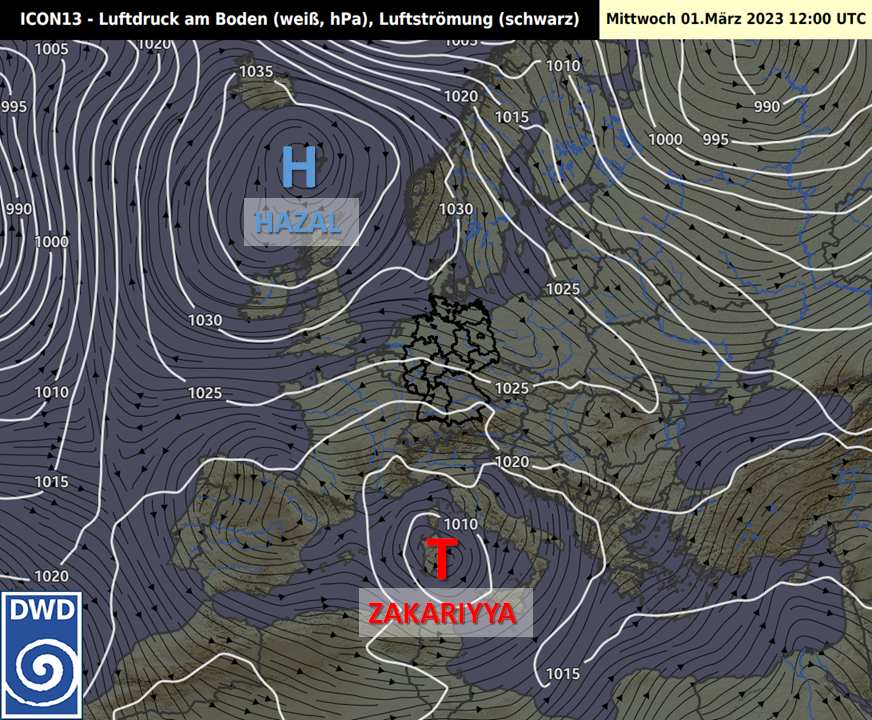

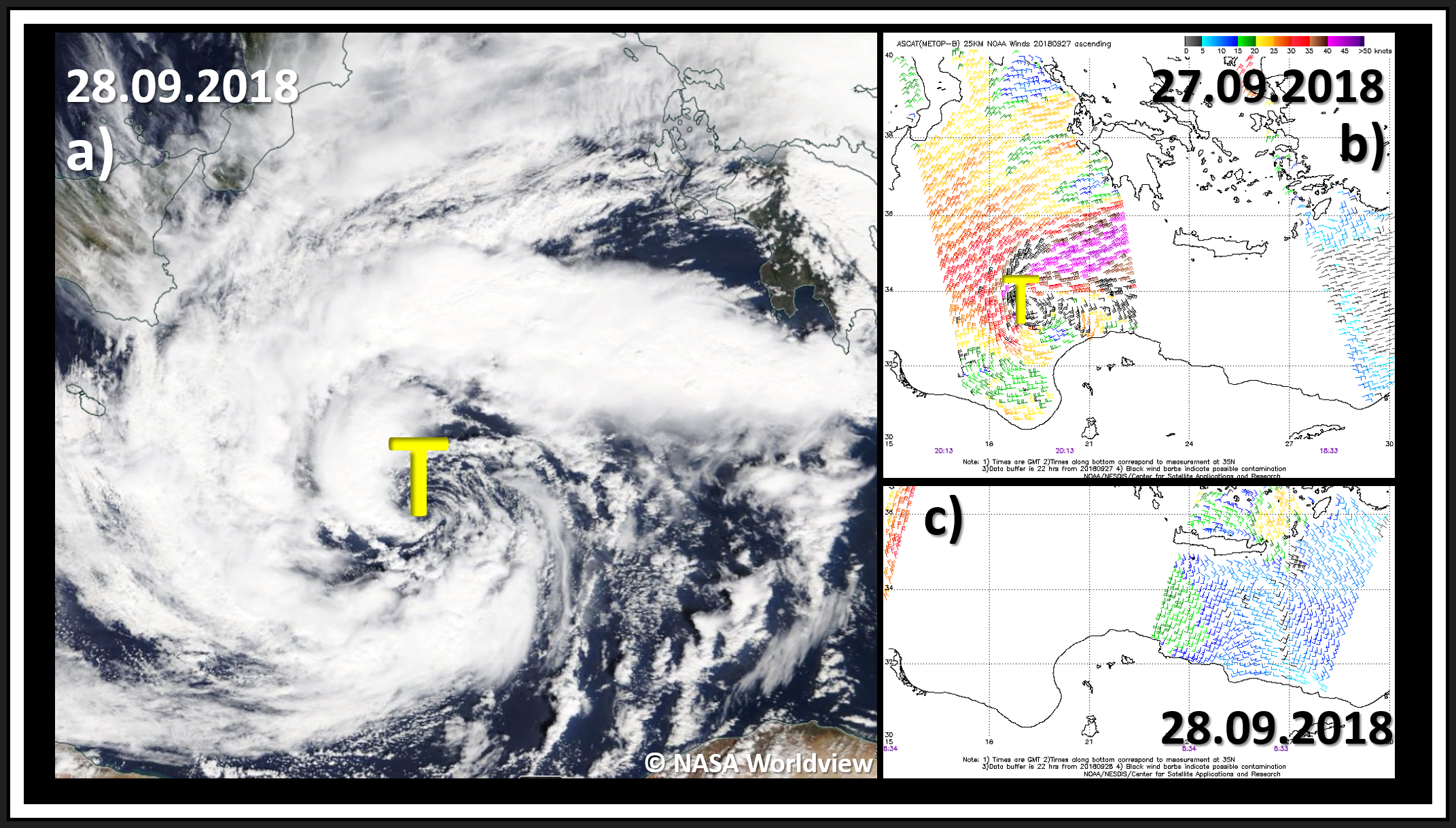

Als Beispiel schauen wir uns das Tiefdruckgebiet ZORBAS aus dem Jahr 2018 an, das im Mittelmeer als „Tropensturm-ähnliches System“ besonders in Griechenland für schwere Verwüstungen sorgte.

Besonders während der Entwicklungsphase ist nicht selten unklar, wie kräftig das jeweilige Windfeld in der Nähe des Zentrums entwickelt ist, was u.a. auf die noch nicht gut organisierte konvektive Struktur des Sturmes zurückzuführen ist, die ansonsten als Grad der Intensitätseinstufung herangezogen werden könnte (siehe Thema des Tages vom 04.02.2023). Nicht selten resultiert aus dem umgebenden Druckfeld ein regionales Starkwindfeld, das auch nur selten genau zu der Zeit von Schiffen durchquert wird, die wertvolle Daten liefern könnten.

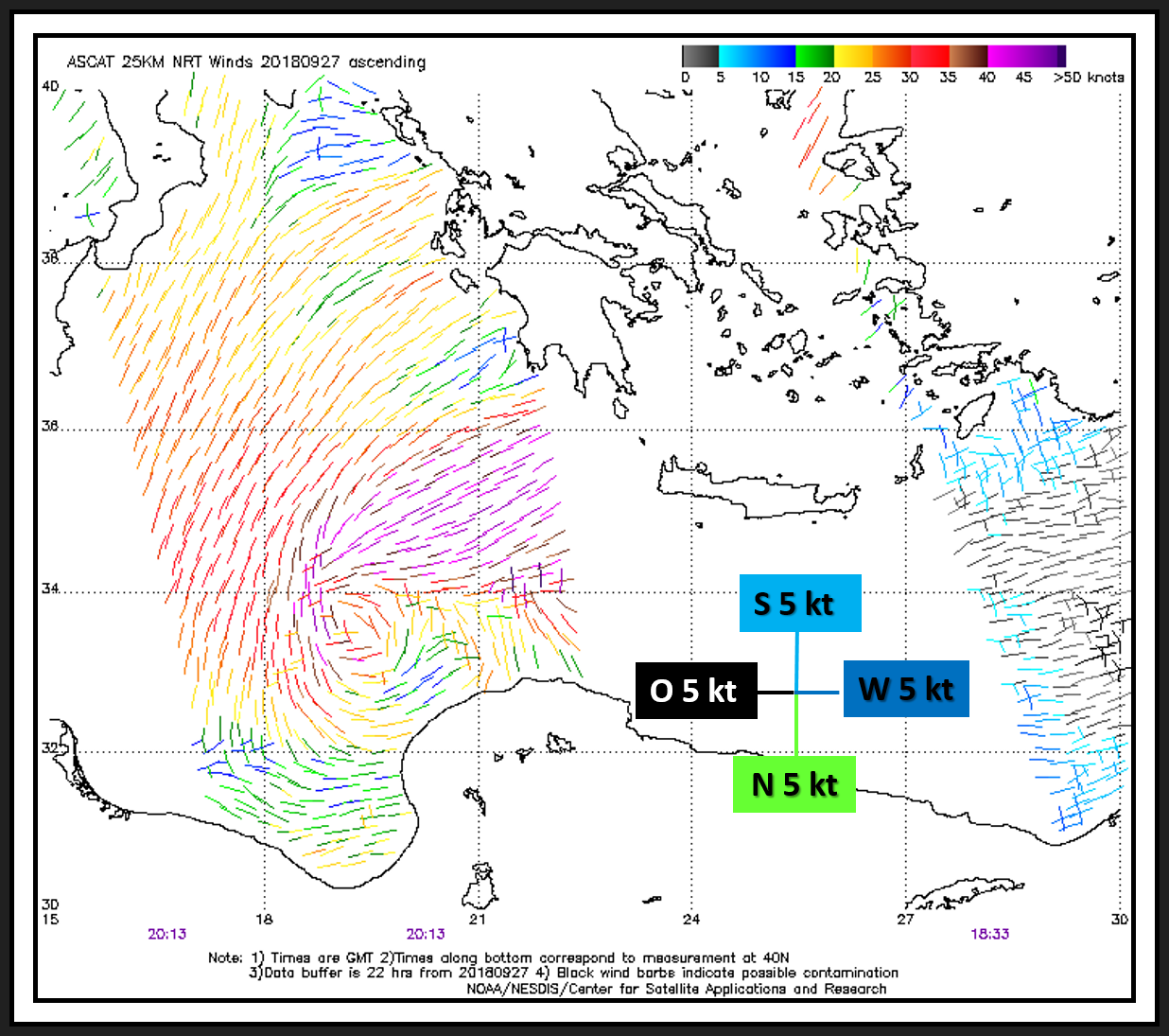

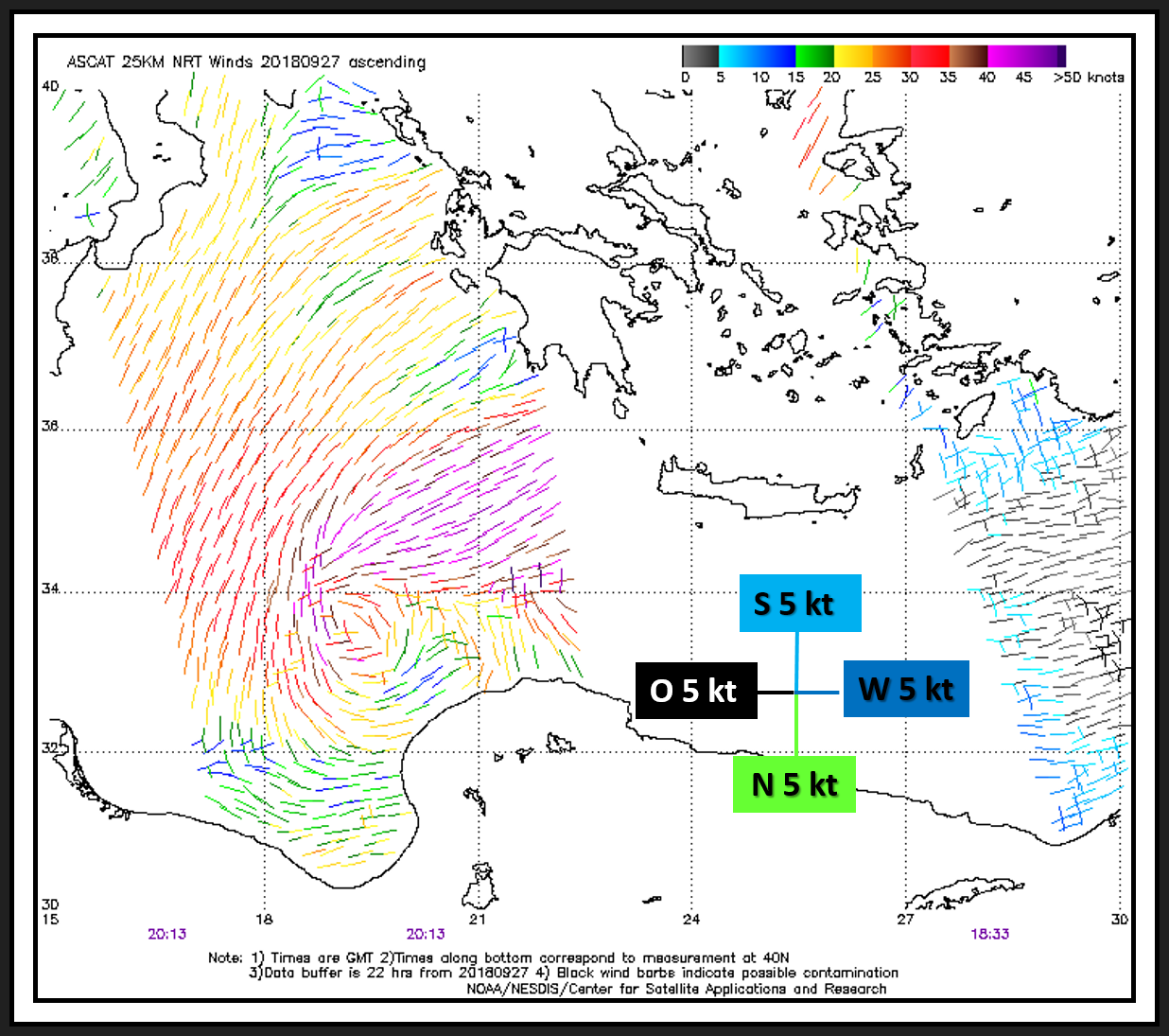

So geschehen auch bei ZORBAS, bei dem am 27.10.2018 ein glücklicher Überflug des Satelliten wertvolle Daten lieferte und nordöstlich vom Zentrum Ostwinde in Sturmstärke andeutete (Bild 6b, wobei die lila Färbung Winde in Sturmstärke zeigt). Diese Information deutete zwar einen stürmischen Nordostquadranten an, doch gleichzeitig war aber auch ein Bereich mit geringen Windgeschwindigkeiten im Südostquadranten auszumachen. Diese stark asymmetrische Verteilung des Windes unterstütze die Vermutung, dass ZORBAS zu dem Zeitpunkt noch einem außertropischen Tief entsprach, da das Windmaximum asymmetrisch und abseits des Zentrum zu finden war. In der Folge sollte sich ZORBAS dann zu einem subtropischen Tief entwickeln und gleichzeitig ein recht symmetrisches Windfeld aufbauen. Leider lagen am Folgetag keine Daten vom Satelliten vor (Bild 6 c)), was ein nicht unübliches Problem bei der Verwendung dieser Daten darstellt. Allerdings konnte man im sichtbaren Kanal (VIS) des Satelliten bereits eine gute Organisation des Tiefdruckgebietes ausmachen (Bild 6a)).

In Bild 7 werden nun noch zum Abschluss die Unsicherheiten dieser Messmethode gezeigt. Die jeweilige Farbe stellt die Windgeschwindigkeit dar und die Ausrichtung der Pfeile die Windrichtung (von woher der Wind weht). Schauen wir auf den Bereich mit den höchsten Windgeschwindigkeiten, dann ergibt sich nordöstlich des Zentrums mit lila eingefärbten Winden eine Windrichtung entweder aus Ost-Nordost oder West-Südwest. Verknüpft man dieses Wissen mit der Synoptik, dann kann man hier jedoch rasch die östliche Komponente als die Richtige herauslesen. Schwieriger wird es z.B. vor der Südküste der Türkei, wo teils vier Richtungsoptionen angeboten werden. Hier muss man auf jeden Fall lokales Wissen und eine gute Übersicht über das aktuelle Wetter mitbringen, um endgültige Aussagen treffen zu können.

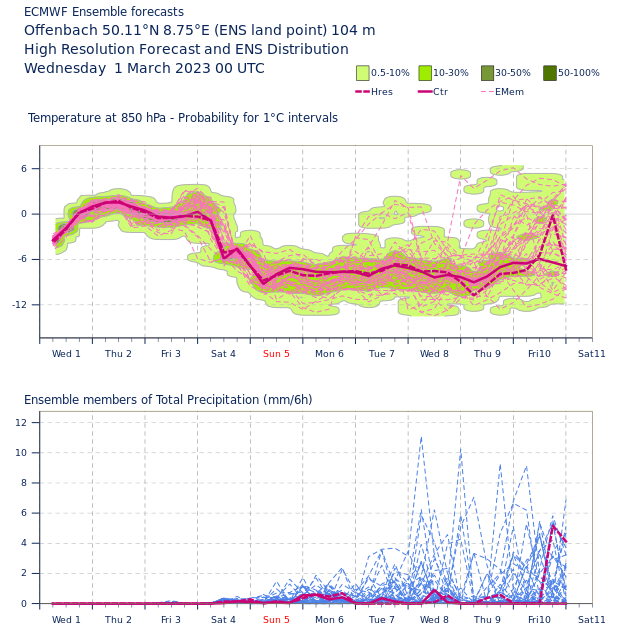

Anhand dieser beiden Beispiele wird ersichtlich, wie wichtig diese Daten in der Wettervorhersage sind und zwar in verschiedensten Bereichen der Vorhersage – von lokalen Windsystemen über die Verteilung von Windmaxima in außertropischen Zyklonen bis hin zur Vorhersage der gefährlichen tropischen Stürme. Auch wenn nur zeitlich und räumlich begrenzt Daten geliefert werden, so ist der Mehrwert ein bedeutender und in der heutigen Wettervorhersage nicht mehr wegzudenken.

Dipl.-Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 05.03.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst