Jahresvorausschau 2025

Und schon wieder ist ein Jahr so gut wie Geschichte. 2025 ist kurz davor, seine Schicht anzutreten. Bekanntermaßen soll man seinen Blick ja stets nach vorne richten, also gönnen wir unserer Phantasie doch einfach mal etwas Auslauf und schauen uns an, was das neue Jahr so alles zu bieten haben könnte. Der Ernst wird dabei wie gehabt auf die Auswechselbank verbannt und durch seinen Kollegen „Nonsens“ ersetzt. 😉

Januar:

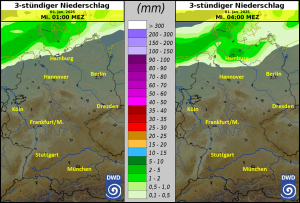

Da den Text-Wetterberichten immer weniger Bedeutung zugesprochen wird, stellt sie der DWD kurzerhand ein. Mit Hilfe von KI soll stattdessen für jeden Prognosetag ein Symbol entwickelt werden, dass den gesamten Wetterablauf des jeweiligen Tages darstellt.

Februar:

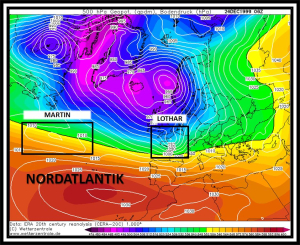

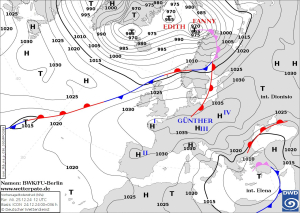

Nach der wochenlangen, hochdruckgeprägten Dauerfrostlage zu Beginn des Jahres folgt ab Mitte Februar ein regelrechter Verschleiß an Tiefdruckgebieten: „Erwin“, „Felix“, „Gilles“, „Heiko“, „Ivo“, „Julian“ und „Kevin“ sorgen für stürmisches und wechselhaftes Wetter. In Südbaden und am Alpenrand wird die 20-Grad-Marke geknackt!

März:

Tief „Orkan“ taucht auf der Wetterkarte auf, müsste, was das Wetter angeht, aber eher Tief „schwache Brise“ heißen: Ein paar Wolken, etwas Regen, mehr nicht… Trotzdem wird „Orkan“ in Sachen medialer Berichterstattung unter den Top-3-Tiefs des Jahres landen.

April:

Kein Aprilscherz: Direkt zum Monatsstart verzeichnet Ohlsbach (Oberrheingraben) den ersten heißen Tag des Jahres mit exakt 30,0 Grad – neuer Deutschlandrekord in Sachen frühester Hitzetag! Der Osterhase stellt seine Produktkette von Eiern auf Kokosnüsse um.

Mai:

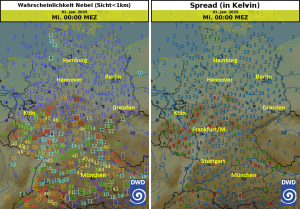

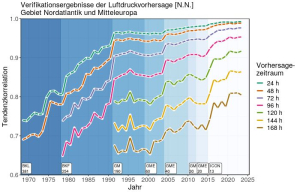

150 Jahre Meterkonvention! Zur Feier dieses Ereignisses führen zahlreiche Wetterdienste eine neue Maßeinheit zur Abschätzung der Unsicherheit einer Prognose ein. Auf der zehnteiligen Schmetter-Ling-Skala (benannt nach den beiden Entwicklern Dr. Schmetter und Dr. Ling) bedeutet 1 SL eine sehr sichere Vorhersage, während 10 SL mit freiem Würfeln zu vergleichen ist.

Juni:

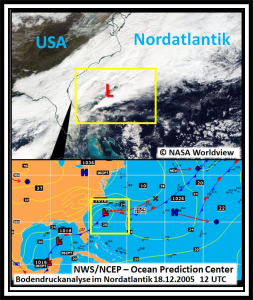

Pünktlich zum offiziellen Start der atlantischen Hurrikansaison stellt Hurrikan „Andrea“ einen neuen Rekord auf: Noch nie gab es so früh in der Saison einen Kategorie-5-Wirbelsturm – zum Glück nur über Wasser!

Juli:

Mehrtägige Hitzewelle in Deutschland! Örtlich steigt die Temperatur auf über 40 Grad. Ob es für einen neuen Deutschlandrekord reicht ist allerdings noch unklar. Kein Wunder bei einer Vorhersageunsicherheit von 6 Schmetter-Ling.

August:

Nach einem nassen Monatswechsel mit markantem Kaltfrontdurchgang sorgen besonders im Norden Deutschlands Perseiden und Polarlichter bei klaren Nächten für ein wahres Himmelsspektakel. Da wird es selbst im Matsch zu Wacken richtig romantisch.

September:

Perfekte Bedingungen in Florida für den Start des bemannten Raumflugs zum Mond im Rahmen der Artemis 2 Mission. Uns erreichen nicht nur spektakuläre Aufnahmen des Erdtrabanten, sondern auch von Humberto, dem zweiten Kat.-5-Hurrikan der Saison.

Oktober:

Föhn ohne Ende! Tagelang Höchstwerte über 20 Grad am Alpenrand lassen Wärmeliebhaber in Reit im Winkl vor Freude im Dreieck springen.

November:

Nach 10-monatiger Testphase kommt der DWD zu dem Schluss, dass das sommerliche Sonne-Wolken-Gewitter-Regen-Hagel-Sturm-Hitze-Symbol (kurz: Sowogerehasthi) wie auch das winterliche Sonne-Wolken-Schnee-Regen-Glätte-Sturm-Frost-Nebel-Symbol (kurz: Sowoschreglstfrne) zu Verwirrung und Fehlinterpretation in der Bevölkerung führt. Ein Lösungsansatz: Den Wetterablauf mit einer Aneinanderreihung prägnanter Wörter zu beschreiben, quasi so etwas wie ein Bericht.

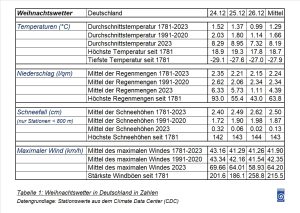

Dezember:

Kurzer aber knackiger Wintereinbruch in der ersten Monatsdekade! Dem Nikolaus fällt vor Ungläubigkeit beinahe der Cocktail aus der Hand. Ob er es schafft, seine dicken Winterklamotten wieder aus dem Altkleidercontainer zu fischen?

Nun ja, wie auch immer die Nikolausgeschichte ausgehen mag, der Autor wünscht Ihnen auf jeden Fall und auch im Namen des gesamten Thema-des-Tages-Teams einen guten und vor allen Dingen gesunden Rutsch ins neue Jahr

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 30.12.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst