Deutschlandwetter im Sommer 2022

Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.

Besonders warme Orte im Sommer 2022*

1. Platz: Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) 22,6 °C — Abweich. +3,9 Grad

2. Platz: Frankfurt am Main-Westend (Hessen) 22,3 °C — Abweich. +3,7 Grad

3. Platz: Mannheim (Baden-Württemberg) 22,2 °C — Abweich. +3,5 Grad

Besonders kalte Orte im Sommer 2022*

1. Platz: Kahler Asten (Nordrhein-Westfalen) 15,7 °C — Abweich. +3,5 Grad

2. Platz: Carlsfeld (Sachsen) 15,7 °C — Abweich. +3,5 Grad

3. Platz: Zinnwald-Georgenfeld (Sachsen) 15,9 °C — Abweich. +3,2 Grad

Besonders niederschlagsreiche Orte im Sommer 2022**

1. Platz: Aschau-Stein (Bayern) 554,7 l/m² — 72 Prozent

2. Platz: Ramsau-Schwarzeck (Bayern) 551,0 l/m² — 83 Prozent

3. Platz: Balderschwang (Bayern) 549,5 l/m² — 71 Prozent

Besonders trockene Orte im Sommer 2022**

1. Platz: Bad Kissingen (Bayern) 28,5 l/m² — 15 Prozent 2. Platz: Hannover/Kleingartenverein (Niedersachsen) 34,7 l/m² — 17 Prozent 3. Platz: Karlstadt (Bayern) 36,3 l/m² — 20 Prozent

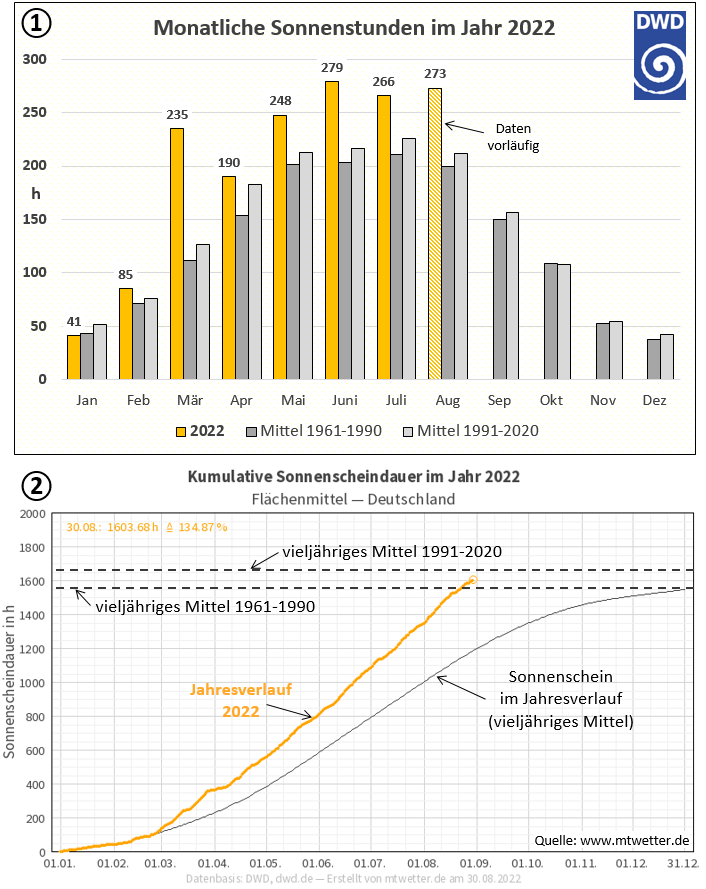

Besonders sonnenscheinreiche Orte im Sommer 2022**

1. Platz: Lahr (Baden-Württemberg) 973 Stunden — 136 Prozent

2. Platz: Rheinau-Memprechtshofen (Baden-Württemberg) 961 Stunden — 149 Prozent

3. Platz: Saarbrücken-Ensheim (Saarland) 953 Stunden — 143 Prozent

Besonders sonnenscheinarme Orte im Sommer 2022**

1. Platz: Hattstedt (Schleswig-Holstein) 675 Stunden — 113 Prozent

2. Platz: Leck (Schleswig-Holstein) 675 Stunden — 105 Prozent

3. Platz: List/Sylt (Schleswig-Holstein) 676 Stunden — 96 Prozent

oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.

* Jahreszeitmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).

** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitwertes zum vieljährigen Jahreszeitmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).

Hinweis:

Einen ausführlichen Jahreszeitenüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter .

Dipl.-Met. Christian Throm, Meteorologe

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 03.09.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst