Gute Voraussetzungen für eine überdurchschnittliche Hurrikansaison

Im Mai haben wir an dieser Stelle (siehe Thema des Tages vom 20.05.2022: https://t1p.de/ulycl) auf die ersten saisonalen Vorhersagen zur diesjährigen Hurrikansaison geschaut. Die Saison ist dabei vom National Hurricane Center (NHC) der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) auf den Zeitraum vom 01. Juni bis 30. November festgelegt worden. Im Juni und Juli haben sich insgesamt bisher drei benannte tropische Stürme gebildet (Alex, Bonnie und Colin). Für diesen Zeitpunkt in der Saison liegt diese Anzahl etwa im Durchschnitt. Die erste Augusthälfte blieb bisher noch ohne benannten Sturm. Aber wir steuern ohnehin erst auf den jahreszeitlichen Höhepunkt der Hurrikansaison zu. Im Allgemeinen wird die Spitzenaktivität erst in den Monaten von August bis Oktober, teils bis in den November erreicht.

In den vorsaisonalen Prognosen wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent mit einer überdurchschnittlichen Aktivität der tropischen Wirbelstürme im Atlantik und in der Karibik gerechnet. Sollte dies so eintreffen, wäre 2022 das siebte Jahr in Folge mit einer überdurchschnittlichen Sturmaktivität. Der aktualisierte NOAA Prognoseausblick von Anfang August festigt die Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittliche Wirbelsturmbildung, wenngleich sie mit nunmehr 60 Prozent leicht zurückgeschraubt wurde, gefolgt von einer leicht gestiegenen 30 prozentigen Chance auf eine nahezu normale und einer nur 10 prozentigen Chance auf eine unterdurchschnittliche Saison. Dementsprechend wird in dieser Saison von 14 bis 20 benannten Stürmen, einschließlich der drei bereits registrierten im Juni und Juli, ausgegangen. Von jenen sollen sich etwa 6-10 zu Hurrikanen und davon wiederum 3 bis 5 mit einer größeren Intensität (Kategorie 3 oder höher) entwickeln. Die genaue Vorhersage der Anzahl, des Zeitpunktes sowie der Zugbahn und Stärke von Tropenstürmen und Hurrikanen hängt letztlich von den täglichen Wettermustern, den Orten der Sturmentstehung und den Steuerungsmustern ab. Diese Muster sind Wochen oder gar Monate im Voraus nicht vorhersehbar. Es handelt sich daher zunächst um eine Potentialabschätzung. In einer saisonalen Prognose ist es daher nicht möglich zuverlässig vorherzusagen, ob ein bestimmter Ort in dieser Saison von einem Wirbelsturm betroffen sein wird.

Die nur leichten Verschiebungen in den Wahrscheinlichkeitsaussagen zur Hurrikanaktivität zeigen, dass insgesamt die Grundzutaten für eine regere Aktivität im Vergleich zur Maiprognose erhalten geblieben sind. Die gegenwärtigen atmosphärischen Bedingungen in der Hauptentwicklungsregion im Atlantik sind im Allgemeinen günstig für die Entwicklung von Hurrikanen und einige dieser Bedingungen werden voraussichtlich in den Monaten August bis Oktober anhalten. Die Hauptentwicklungsregion erstreckt sich über den tropischen Atlantik und das Karibische Meer. Für eine aktive Hurrikansaison spricht außerdem die in diesem Jahr außerordentlich überdurchschnittliche Aktivität des westafrikanischen Monsuns. Die dort entstehenden tropischen Wellen laufen in der Regel in den Ostatlantik aus. Diese Wellen begünstigen dann die Entwicklung von tropischen Stürmen und Hurrikanen.

Auch auf den tropischen Pazifik gilt es zu schauen, um die Prognose der Hurrikanaktivität zu präzisieren. Die bereits vor der Saison aktive La Nina Phase (periodische Abkühlung des tropischen Ost- und Zentralpazifiks) hält mit über 60 Prozent Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten drei Monaten an. Für ein Umkippen in die El Nino Phase besteht praktisch keine Chance. La Nina ist nicht nur förderlich für eine regere Sturmsaison im Atlantik, sondern erhöht auch die Chance für intensivere, größere Hurrikane der Kategorie 3 oder höher. So wird durch die La Nina Konfiguration im Atlantik in aller Regel eine verringerte vertikale Windscherung (Richtungs- und Geschwindigkeitsänderung mit der Höhe) und eine höhere Instabilität der Atmosphäre gefördert. Beide Bedingungen sind förderlich damit sich Gewitterwolken stärker zusammenballen und zu einem Wirbelsturm formieren können.

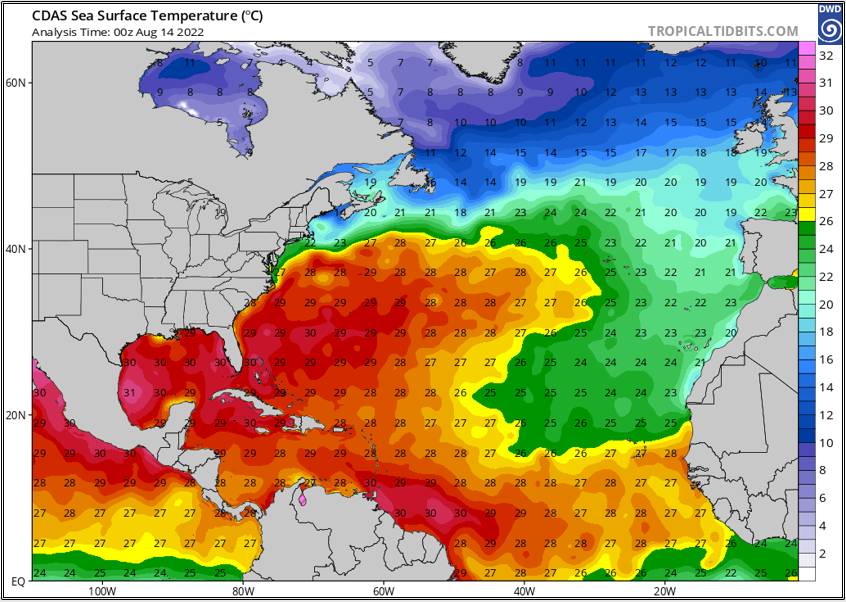

Ein Faktor der gegebenenfalls eher für eine normale Hurrikansaison sprechen könnte, ist die derzeitige Meeresoberflächentemperatur. Ab einer mehr als 27 Grad warmen Meeresoberfläche wird durch Verdunstung besonders effektiv Energie und tropische Feuchtigkeit für die Entwicklung von tropischen Systemen bereitgestellt. Die aktuelle Meeresoberflächentemperatur im tropischen Atlantik und der Karibik liegt derzeit über 27 Grad (siehe Abbildung: https://t1p.de/k32l0). Damit bewegen sie sich nur leicht über dem langjährigen Durchschnitt. In den letzten zwei Monaten waren sie phasenweise sogar leicht unterdurchschnittlich. Die aktuellen Prognosen der Meeresoberflächentemperatur gehen für den Rest der Saison auch eher von Werten nahe dem Durchschnitt aus. In der Maiprognose wurde noch eine deutlich überdurchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erwartet.

Nichtsdestotrotz ist in der Zusammenschau der beschriebenen Faktoren noch genügend Potential für eine aktive Hurrikansaison in den nächsten rund drei Monaten vorhanden. Sobald die Saison Fahrt aufnimmt, werden Sie sicher an dieser Stelle über besonders ausgeprägte oder schadensträchtige Wirbelsturmexemplare lesen können.

M.Sc.-Met. Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 14.08.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst