Der „Blob“ im Pazifik

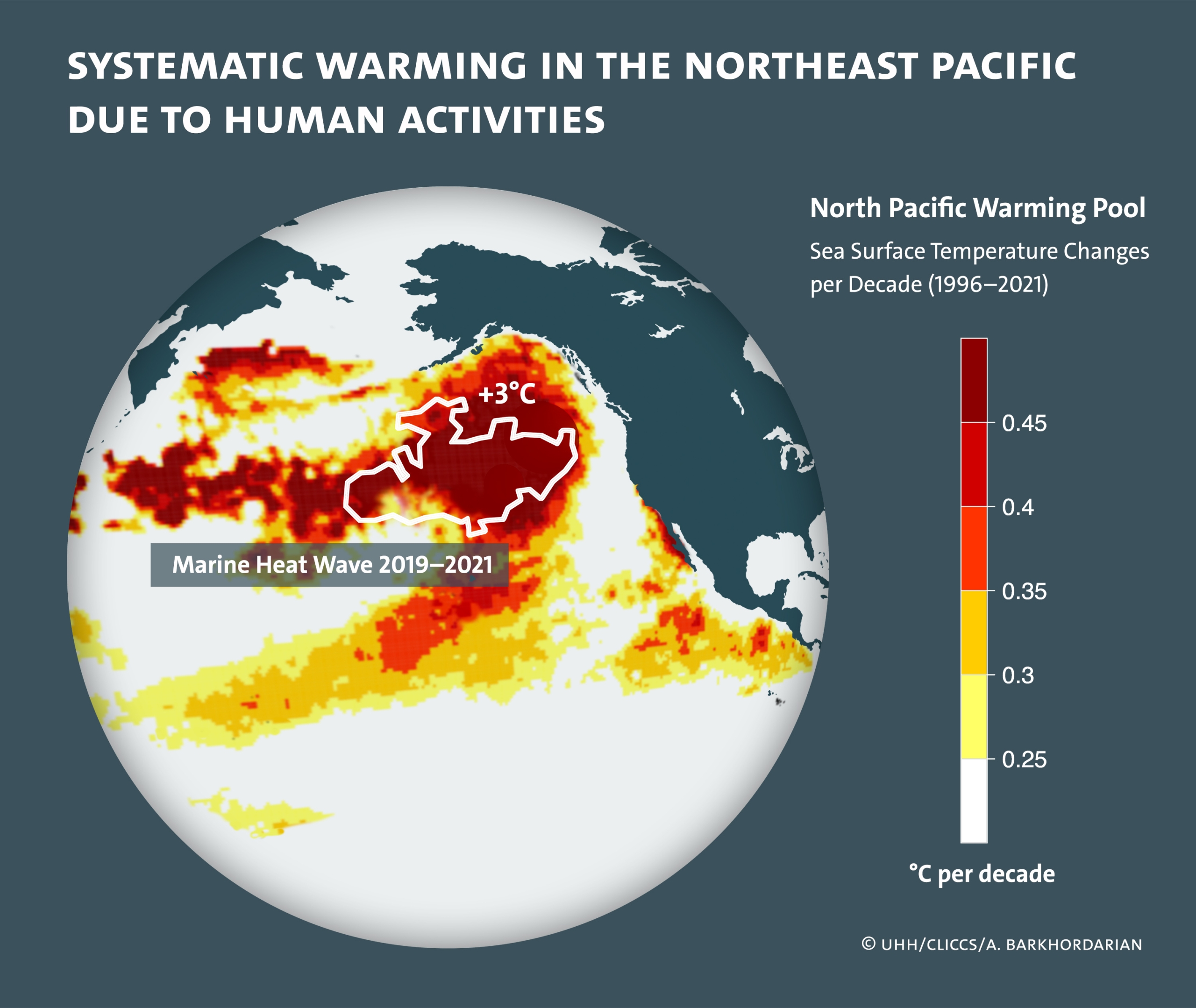

Im Juni veröffentlichten Wissenschaftler der Universität Hamburg eine Studie über die Ursache der Hitzewellen im Nordpazifik. Der sogenannte „Blob“, eine Warmwasserblase im nordöstlichen Pazifik, wurden in den letzten Jahrzehnten immer häufiger beobachtet. Seit 2000 traten 31 marine Hitzewellen in diesem Bereich auf mit einer Erwärmung der Wassertemperatur auf bis zu sechs Grad über dem langjährigen Mittel, unabhängig vom El-Nino Phänomen. Zuletzt wurde der „Blob“ in den Jahren 2019 bis 2021 beobachtet. Dabei umfasste die Warmwasserblase eine Fläche von bis zu drei Millionen Quadratkilometern.

Die Hitzewellen in den Ozeanen haben massiven Einfluss auf das marine Ökosystem. Kälte liebende Tiere verenden entweder unmittelbar durch die erhöhten Temperaturen oder werden zur Abwanderung gezwungen. Gleichzeitig sind einige Raubfische durch die Wärme aktiver und benötigen mehr Nahrung. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Nahrungskette. Weniger Angebot bei größerem Bedarf reduziert den Bestand von den verbleibenden kleineren Fischen und Plankton. Fehlen diese Lebewesen sind auch andere Tiere wie Seevögel davon betroffen, die keine Nahrung mehr finden und dadurch verhungern. Zwischen Mitte 2015 und Anfang 2016 wurde zehntausende tote Trottellummen in Alaska aufgefunden. Zusätzlich fördert die Wärme die Bildung von giftigen Algenblüten. Bei der Zersetzung dieser Algen wird dem Wasser Sauerstoff entzogen, was wiederum das Leben vieler unterschiedlicher Lebewesen beeinträchtigt oder diese sogar tötet.

Die Ursache dieser Hitzeblasen im Meer scheint nun geklärt zu sein, und sie ist zu 99% menschengemacht. Durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre und die dadurch hervorgerufene Erderwärmung haben sich die Luftdrucksysteme über unserem Planeten bereits verändert. Die Hochdruckgebiete über den Meeren im Winter haben sich verstärkt. Durch die verstärkte Absinkbewegung wird die Wolkenbildung über dem Pazifik erschwert. Durch die fehlenden Wolken wird die Sonneneinstrahlung tagsüber kaum noch beeinträchtigt. Nachts fehlt dann zwar die Wärmeabstrahlung der Wolken und die Meeresoberfläche kann stärker abkühlen als bei vorhandener Bewölkung, aber dieser Effekt kann die Erwärmung tagsüber selbst im Winter nicht kompensieren. Somit konnte die Wassertemperatur in den letzten 25 Jahren im Pazifik im Durchschnitt um 0,05 Grad Celsius pro Jahr ansteigen. Der Zeitraum mit sommerlichen Bedingungen hat sich im gleichen Zeitraum um 37 Tage verlängert.

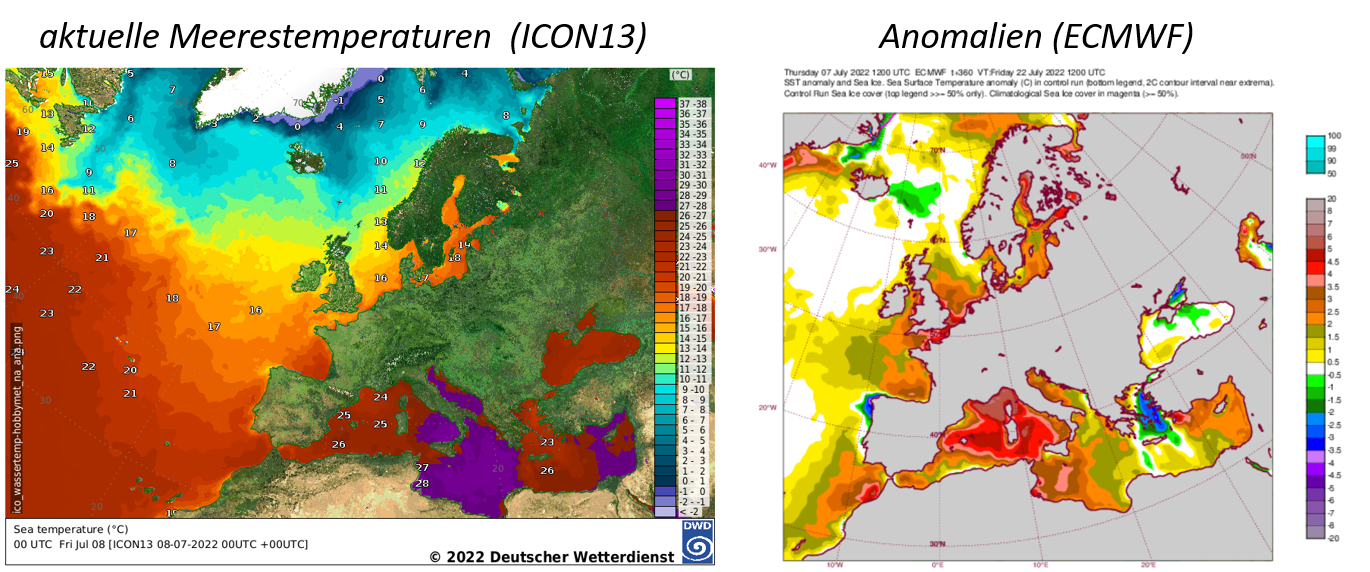

Das Phänomen der marinen Hitzewellen und verstärkenden Hochdruckgebiete ist aber nicht auf den Pazifik beschränkt. Auch über dem Atlantik weitet sich das Azorenhoch in den Wintern immer weiter aus. Mit der Ausdehnung des Azorenhochs gehen niederschlagsarme Winter in Südeuropa einher. Bei einer normalen Ausdehnung des Azorenhochs werden im Winter Tiefdruckgebiete, die für Spanien und Portugal den meisten Niederschlag bringen, vom Nordatlantik zur Iberischen Halbinseln geführt. Bei einer stärkeren Ausdehnung des Hochs werden die Tiefs auf andere Bahnen gelenkt und steuern immer häufiger auf Nordeuropa zu. So wie auch im letzten Winter, der in den Mittelmeerregionen teils extrem trocken war. Analysen von Wissenschaftlern der Woods Hole Oceanographic Institution aus Massachusetts stellten fest, dass vor 1850 übermäßige Ausdehnungen des Azorenhochs im Schnitt alle zehn Jahre auftraten, seit 1980 kommt es etwa alle vier Jahre zu übergroßen Hochdruckgebieten. Die extreme Flächenzunahme des winterlichen Azorenhochs in den letzten 25 Jahren geht dabei über die natürlichen Klimaschwankungen hinaus. Diese Erkenntnis stimmt mit den Studien aus Deutschland überein. Die Analyse der Klimamodelle zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit des „Blobs“ zwischen 2019 und 2021 ohne den menschlichen Einfluss bei unter einem Prozent liegt.

MSc Sonja Stöckle

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 15.07.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst