Frühjahrestrockenheit in Ostdeutschland

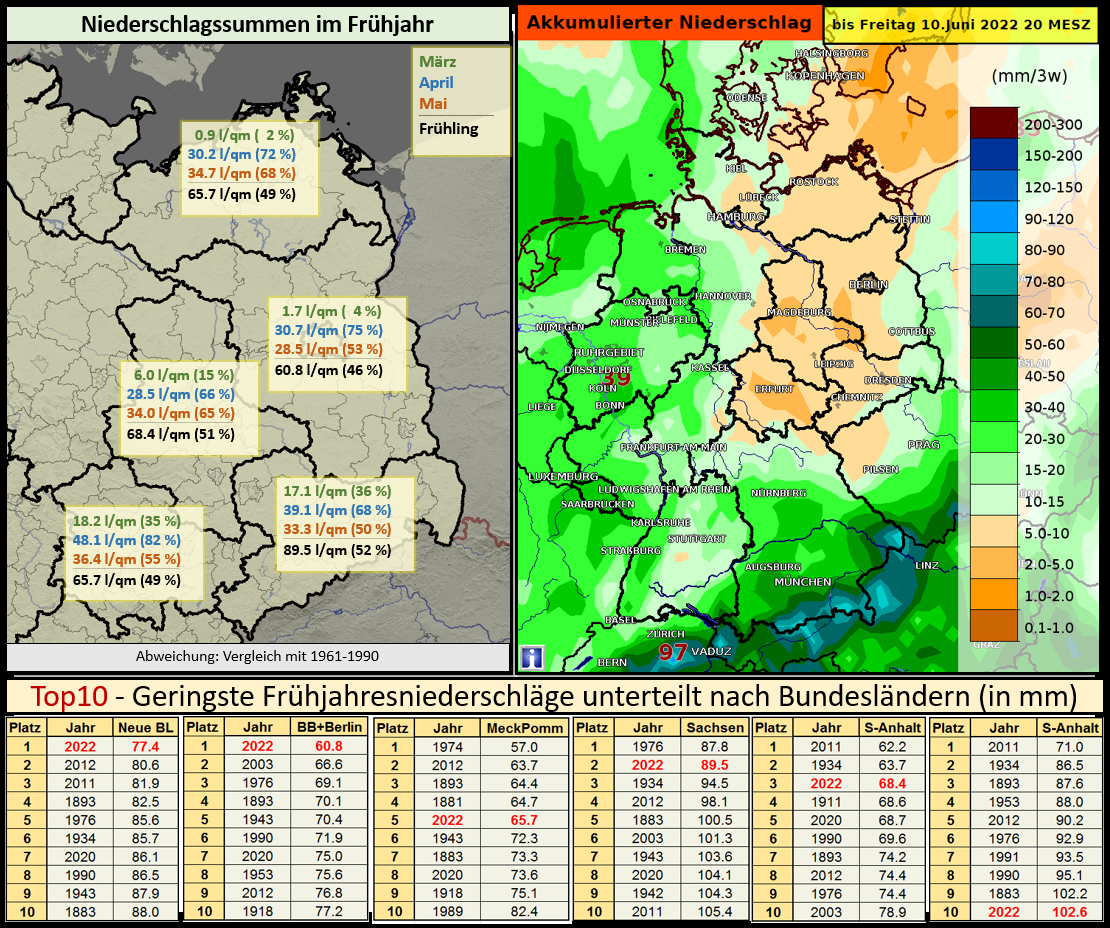

Es wurde ja bereits in den vergangenen Tagen über das erneut sehr trockene Frühjahr berichtet. Nur etwa zwei Drittel der im Frühjahr zu erwartenden Niederschlagsmenge ist im Flächenmittel über ganz Deutschland gefallen.

Am wenigsten Niederschlag ist in den neuen Bundesländern gefallen. Dort gab es sogar neue Negativrekorde. In jedem der sechs Bundesländer landete das Frühjahr in den Top 10. Ein Hauptanteil daran trug der Monat März, der deutschlandweit einer der trockensten Märzmonate seit Aufzeichnungsbeginn gewesen ist. Dabei ergab sich ein deutliches Südwest-Nordost-Gefälle. Während im Flächenmittel über Thüringen immerhin noch 18.2 l/m² (35 % vom Mittelwert 1961-90) zusammenkamen, fielen in Mecklenburg-Vorpommern gerade einmal 0.9 l/m² (2 %).

Der Monat April war der niederschlagsreichste Frühjahresmonat. Trotzdem konnte das Mittel zu erwartenden Niederschlag erneut nicht erreicht werden. Mit Blick auf die verschiedenen Bundesländer fielen zwischen 66 und 82 % der monatsüblichen Summe. Bleibt noch der Monat Mai. Erneut fiel meist nur die Hälfte der Niederschlagssumme, die für einen Maimonat nach Blick auf die vieljährige Statistik von 1961 bis 1990 zu erwarten wäre.

Alle Monate zusammen genommen landete das Frühjahr 2022 in Sachsen-Anhalt auf Platz 10 der trockensten Frühlingsjahreszeiten seit Aufzeichnungsbeginn 1881. In Mecklenburg-Vorpommern reichte es für den fünften Platz. In Sachsen-Anhalt und Sachsen belegte das Frühjahr Platz 3 bzw. 2. In Brandenburg und Berlin war 2022 mit 60.8 l/m² das trockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Den ersten Platz belegten auch alle neuen Bundesländer zusammengenommen.

Das Frühjahr 2022 reiht sich also nahtlos ein in die Liste der immer trockener werdenden Frühjahre und setzte in Ostdeutschland neue negative Spitzenwerte. Die Folgen lassen sich unschwer am Zustand der Böden erkennen, wo in den betroffenen Gebieten bereits ein erheblicher Wassermangel herrscht. Die Bodenfeuchte liegt zum Teil nur noch bei 20 % als Mittel der oberen 60 cm.

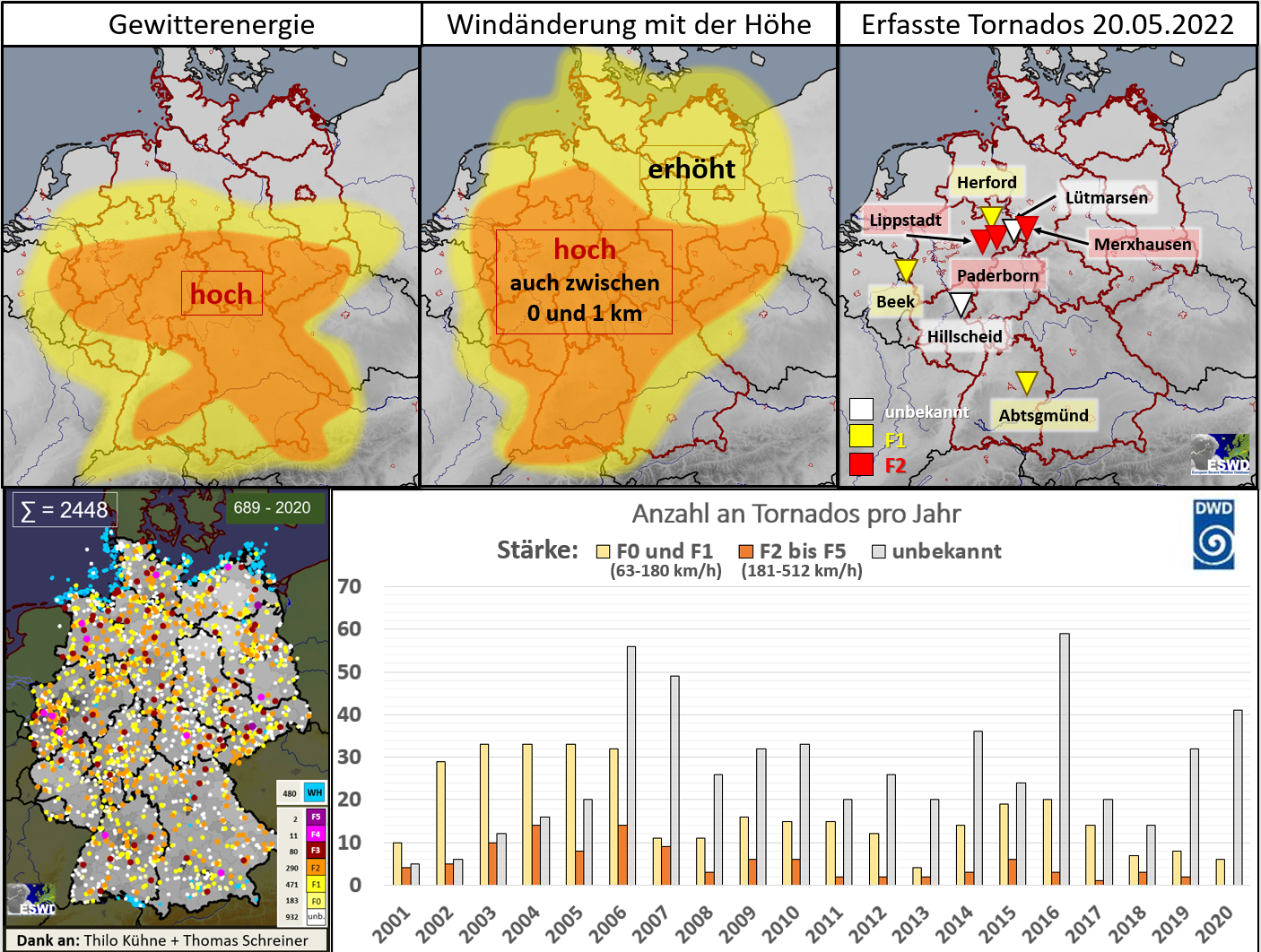

Und auch wenn derzeit einige heftige Gewitter mit teils extremen Starkregen über Teilen Deutschlands unterwegs sind, wird man davon in den von der Dürre derzeit besonders betroffenen Regionen kaum etwas abbekommen. Auch bis zum Ende der Woche und darüber hinaus, rechnen die Wettermodelle mit nur wenig Niederschlag, sodass sich die Dürreproblematik noch verschärfen dürfte.

Dipl.-Met. Marcus Beyer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 05.06.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst