Wie Saharastaub die Wolken formt

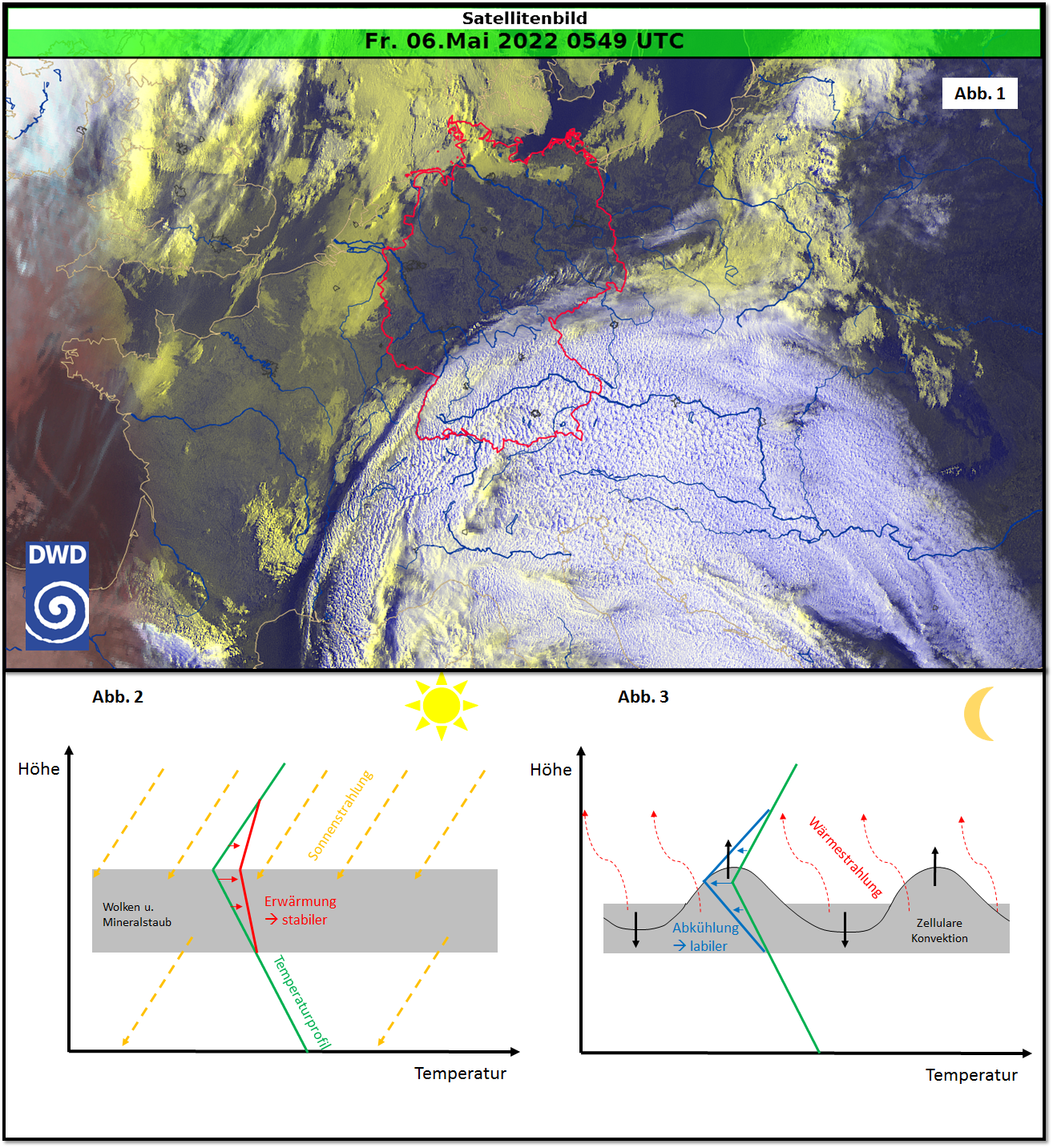

Wolken sind die wohl vielfältigste Wetterscheinung und schier unendlich facettenreich. Ihr teilweise fast künstlerisch anmutendes Erscheinungsbild regte die Phantasie der Menschen seit jeher wie wohl kein anderes Naturphänomen an. Manchmal nehmen Wolken aber auch erstaunlich akkurate, fast geometrische Formen an. In einer ansonsten chaotischen Atmosphäre vermag man diese indoktriniert wirkenden Muster kaum zu erklären. So ergeht es einem vermutlich auch beim Anblick der Wolkendecke über Süd- und Mitteleuropa vom Morgen des 6. Mai 2022. Von der Satellitenperspektive aus offenbart sich ein ausgesprochen gleichmäßiges „Rippenmuster“. Verantwortlich dafür zeigt sich Mineralstaub aus der Sahara.

Bei bestimmten Strömungsverhältnissen können große Mengen Staub in der Sahara aufgewirbelt werden und in der Troposphäre bis etwa 10 Kilometern Höhe quer über den Globus verteilt werden. Es handelt sich dabei um Mineralstaub, also winzig kleine Schwebeteilchen, sogenannte „Aerosole“. Diese Teilchen sind hygroskopisch. Das bedeutet, dass sie als Kondensationskeime dienen. Wasserdampf aus der Luft kann an den Teilchen also zu kleinen Tröpfchen kondensieren. Wenn durch den zusätzlichen Eintrag von Saharastaub nun mehr hygroskopische Aerosole in die Luft gelangen, kann dadurch die Wolkenbildung angeregt werden. Nicht selten führen Saharastaubereignisse zu Bildung dichter Schleierwolken, die den Himmel stark eintrüben können. Was für uns also statt eitel Sonnenschein Tristesse bedeuten kann, ist aus Sicht der Meteorologen durchaus problematisch. Denn bis heute haben die Wettermodelle so ihre Schwierigkeiten mit der Vorhersage dieser „staubgeschwängerten“ Bewölkung.

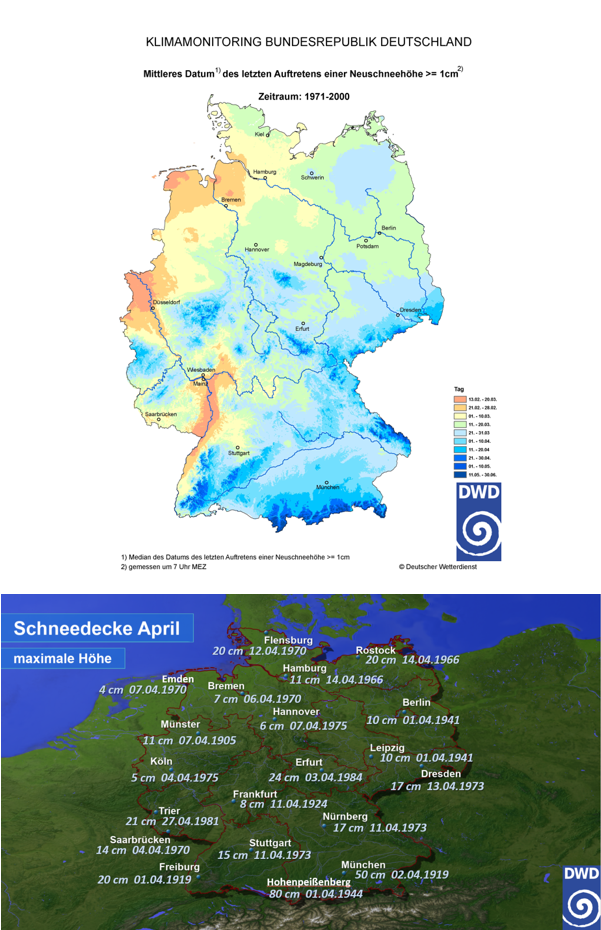

Doch wie kommt es nun zu diesem Rippenmuster? Um das erklären zu können, muss man wissen, dass Aerosole nicht nur die Wolkenbildung fördern, sondern auch einen direkten Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Atmosphäre haben. Offenkundig ist, dass in der Troposphäre befindlicher Mineralstaub weniger kurzwellige Sonnenstrahlung zum Erdboden durchlässt und dafür sorgt, dass es dort kühler ist. Doch was passiert mit der Sonnenstrahlung, die nicht bis zum Erdboden durchkommt? Nun, ein Teil wird direkt zurück in Richtung Weltraum reflektiert. Der andere Teil wird absorbiert und in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt. Diese führt zu einer Erwärmung im Bereich des Staubes beziehungsweise der damit in Verbindung stehenden Wolkendecke. Die Temperatur nimmt also mit der Höhe weniger stark ab. Die Veränderung des Strahlungshaushaltes durch den Staub führt tagsüber daher zu stabileren Verhältnissen im Bereich der Wolkendecke (siehe Abbildung 2).

Wenn die Sonne abends untergeht, wird die Wärme nach oben in Richtung Weltraum abgegeben. Die Wolkendecke kühlt insbesondere an ihrer Oberseite demnach stärker ab. Das wiederum führt zu einer langsamen Labilisierung, also einer zunehmend starken Temperaturabnahme mit der Höhe. Bei labilen Verhältnissen ist ein Luftpaket, das aus der Wolkendecke nach oben steigt, stets wärmer und damit leichter als seine Umgebung. Es bekommt damit wie ein heliumgefüllter Luftballon Auftrieb und steigt ungehindert weiter nach oben. An seinen Flanken kommt es zu einer ausgleichenden Abwärtsbewegung von Luft. Das Resultat ist eine mehr oder weniger gleichmäßige Wellenform an der Oberseite der Wolkendecke, die vom Satelliten aus gesehen wie ein Rippenmuster erscheinen kann. Wenn die Sonne nun wieder aufgeht und sich die Luftschichtung stabilisiert, geht das zumindest vom Weltraum aus schön anzusehende Rippenmuster allmählich wieder verloren.

Dipl.-Met. Adrian Leyser

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 06.05.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst