Es liegt was in der Luft

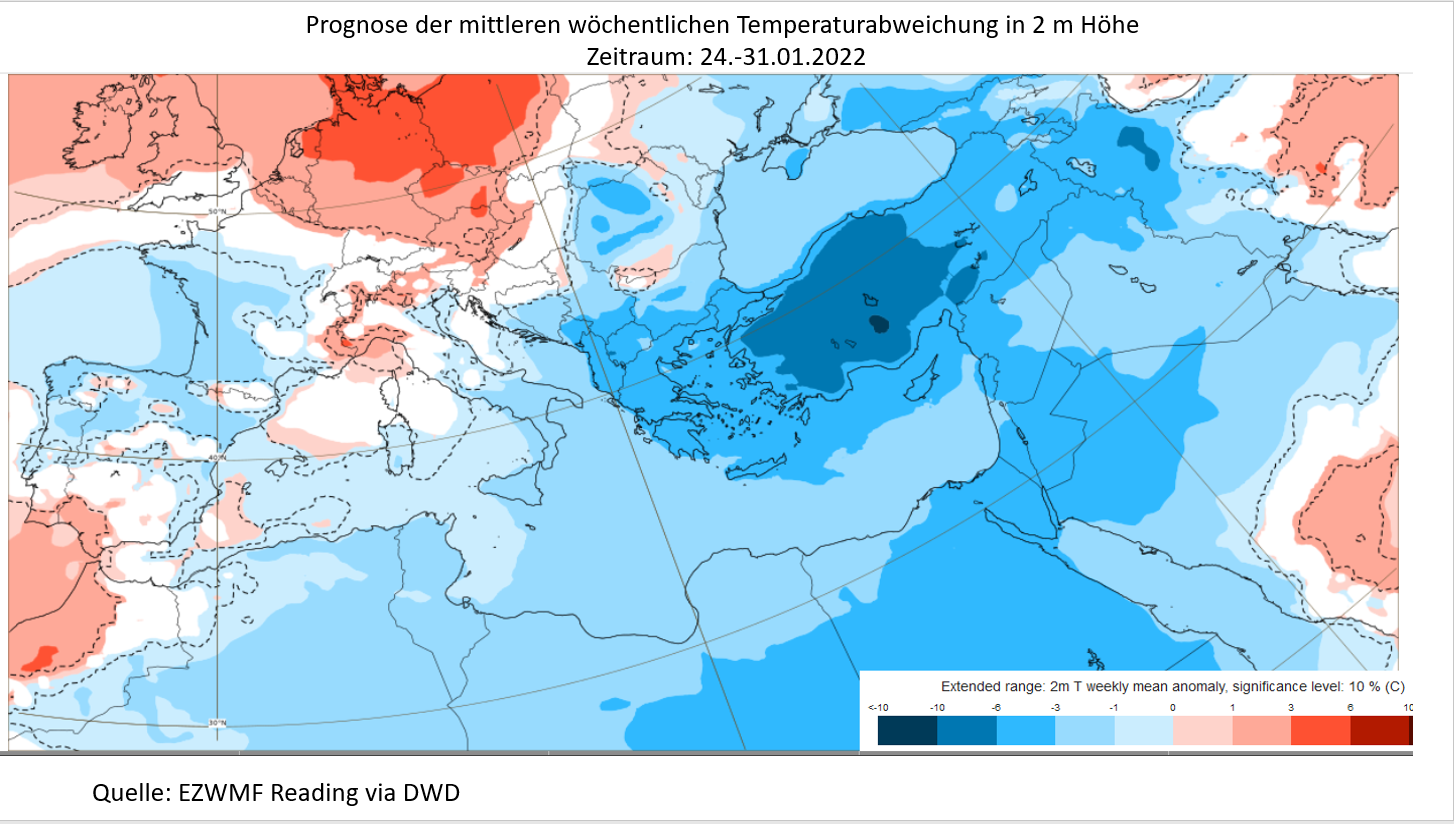

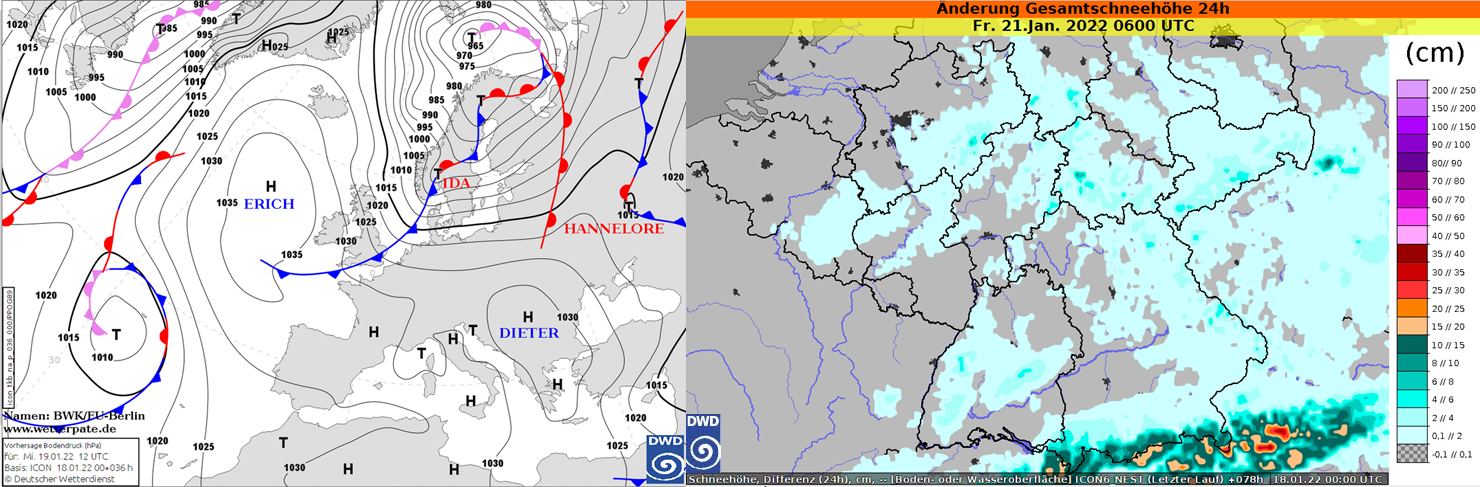

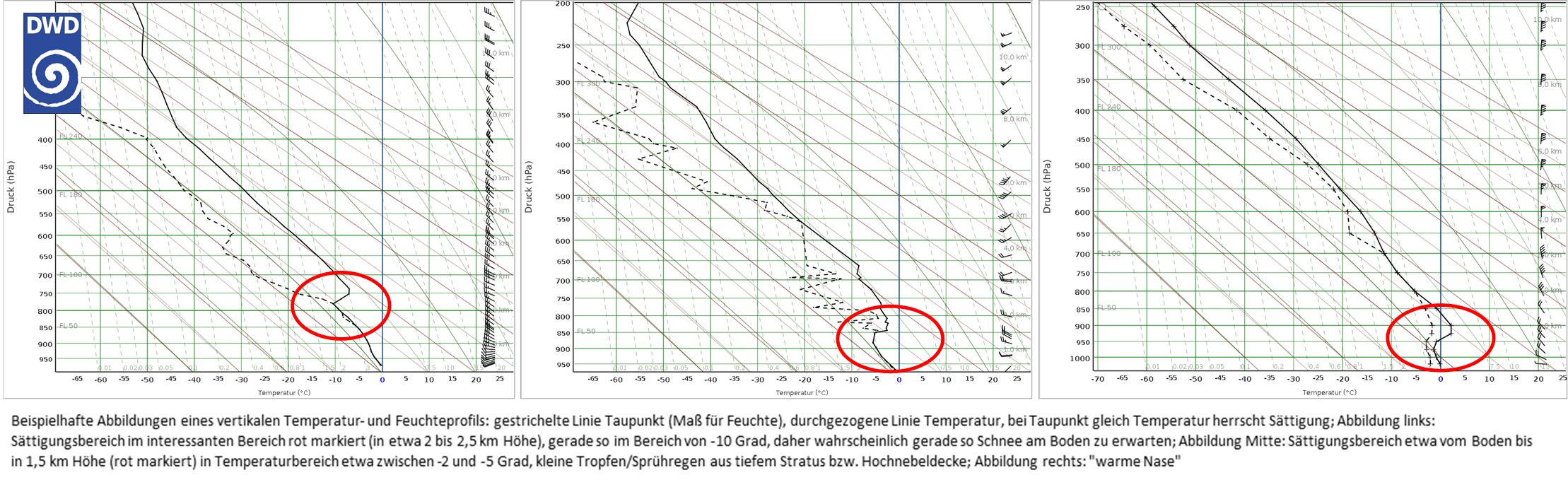

Die Zeichen stehen den Vorhersagen der verschiedenen Wettermodelle zufolge für die kommenden Tage nach einer meist ruhigen Hochdruckphase wieder auf „Berglandwinter“ – in den Niederungen hingegen findet die in diesem Winter fast schon inflationär bemühte Umschreibung „nass-kalt“ erneut Verwendung. Ein paar kleine Schneeoptionen haben die Wettermodelle dabei zwar durchaus bis in die Niederungen in petto, der große Wintereinbruch liegt aber in den bisher vom Schnee vernachlässigten Regionen im westlichen und nordwestlichen Tiefland weiterhin eher nicht in der Luft. Der wochenlange Hochdruckeinfluss bei nicht allzu tiefen Temperaturen (der Januar ist deutlich auf Kurs „zu mild“) hat jedoch etwas anderes gefördert: So haben Hasel und Erle angefangen zu blühen, womit deren Pollen bereits den „Flugbetrieb“ aufgenommen und dadurch schon eine zum Teil mittlere Belastung hervorgerufen haben.

Die Pollen dieser beiden Birkengewächse sind in der Regel die ersten im Jahr, die bei entsprechenden Witterungsverhältnissen meist schon mit der im Januar beginnenden Vorblüte fliegen. Ihre Hauptsaison dauert von Anfang Februar (Hasel) bzw. Ende Februar (Erle) bis Mitte oder Ende März. Gleichwohl können die Pollen bereits im Dezember vorkommen und noch bis in den Mai (Hasel) oder sogar bis in den Juni (Erle) unterwegs sein. Im weiteren Verlauf des Jahres bekommen dann andere Pollenarten ihre „Flugerlaubnis“ (Saison).

Geschätzt etwa 12 bis 15 Millionen Deutsche – und damit gut 15 % der Bevölkerung – müssen sich mit den lästigen Nebenwirkungen des Pollenflugs herumschlagen. Mit Beginn der Pollenflugsaison treten durch Heuschnupfen Beschwerden wie Niesen, Jucken oder gar asthmatische Anfälle bis hin zu Bindehautentzündungen auf.

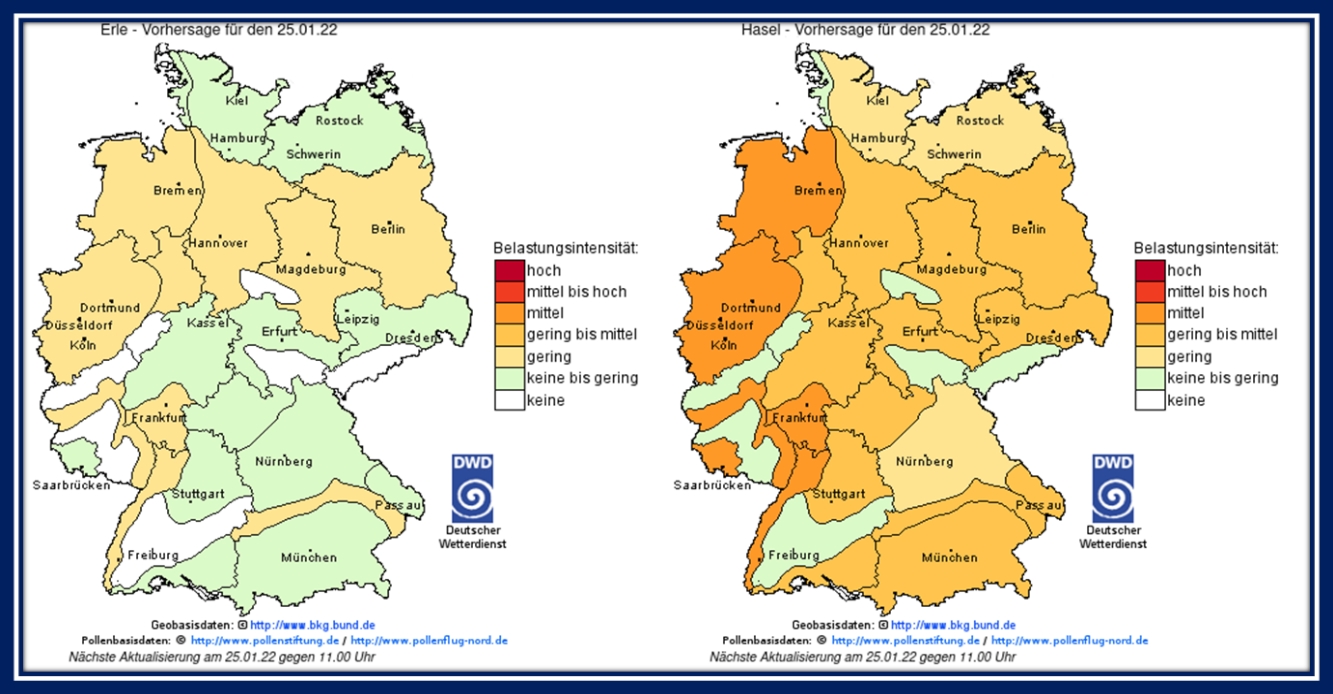

Für die acht allergologisch wichtigsten Blütenpollen gibt es beim Deutschen Wetterdienst Vorhersagen der Belastungsintensität durch den sogenannten Pollenflug-Gefahrenindex. Zu diesen acht zählen die Pollen der Hasel, Erle, Esche, Birke, Gräser, Roggen, Beifuß und der Ambrosia. Etwa 95 % aller Pollenallergiker in Deutschland leiden beim Flug dieser Pollen. Aktuell sorgt Hoch ERICH mit seiner ruhigen und eher milderen Witterung vor allem in den westlichen Landesteilen bereits für eine mittlere Belastung durch Haselpollen. Aber auch in vielen weiteren Regionen ist eine geringe bis mittlere Belastung zu verzeichnen. Bei den Erlenpollen hingegen ist die Blüte noch nicht so weit vorangeschritten, womit es entweder keine oder nur eine geringe Belastung gibt (linker Teil der Grafik).

Ab Donnerstag wird Hoch ERICH seinen Platz bei uns jedoch räumen müssen, was den Tiefdruckgebieten LIN und MARIE Gelegenheit verschafft, mit ihren Ausläufern auf Deutschland überzugreifen. Damit kommen Wind und Niederschläge auf, die die Pollen aus der Luft auswaschen und Allergikern eine Verschnaufpause bringen, bis das nächste Hoch bei uns aufschlägt. Vorhersagen der Belastungsintensität sind pollenflug abrufbar und können auch newsletter als kostenloser Newsletter abonniert werden. html die allerdings kostenpflichtige GesundheitsWetter-App des Deutschen Wetterdienstes herunterladen, in der neben weiteren die Gesundheit betreffenden Wetterelementen auch Pollenflugvorhersagen integriert sind.

Dipl.-Met. Simon Trippler

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 25.01.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst