Rodelfrust in Nordwestdeutschland

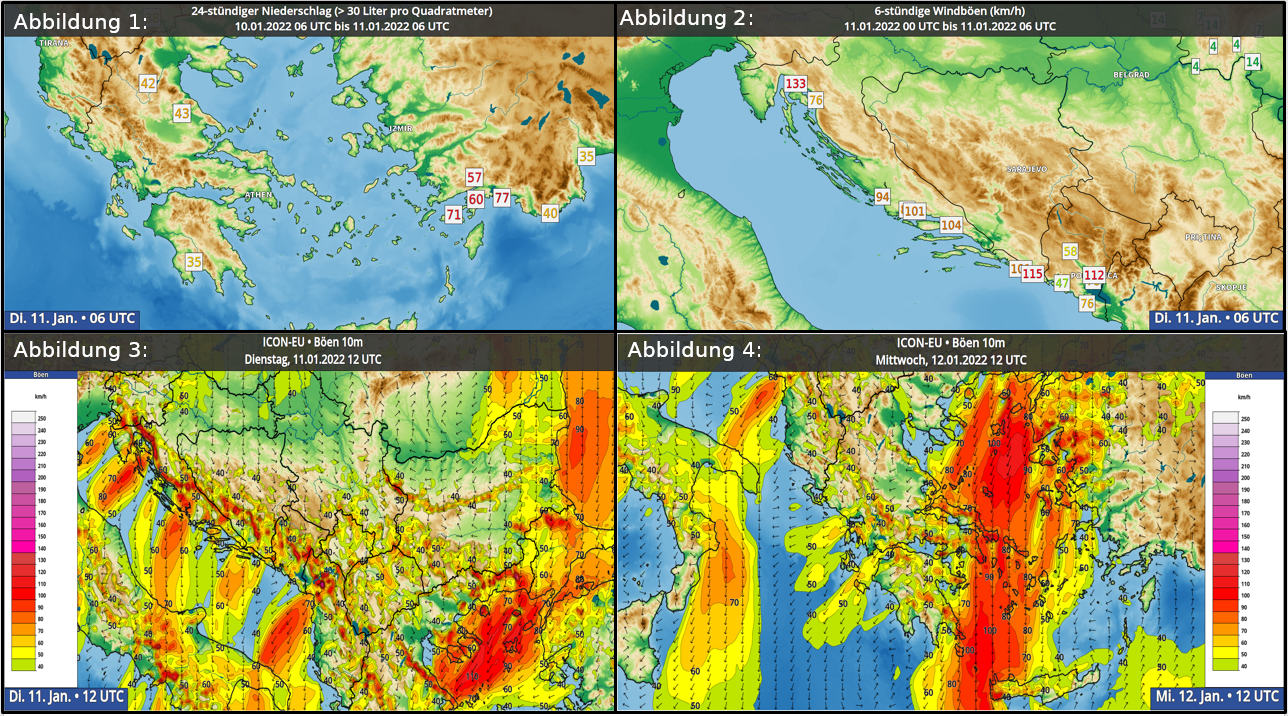

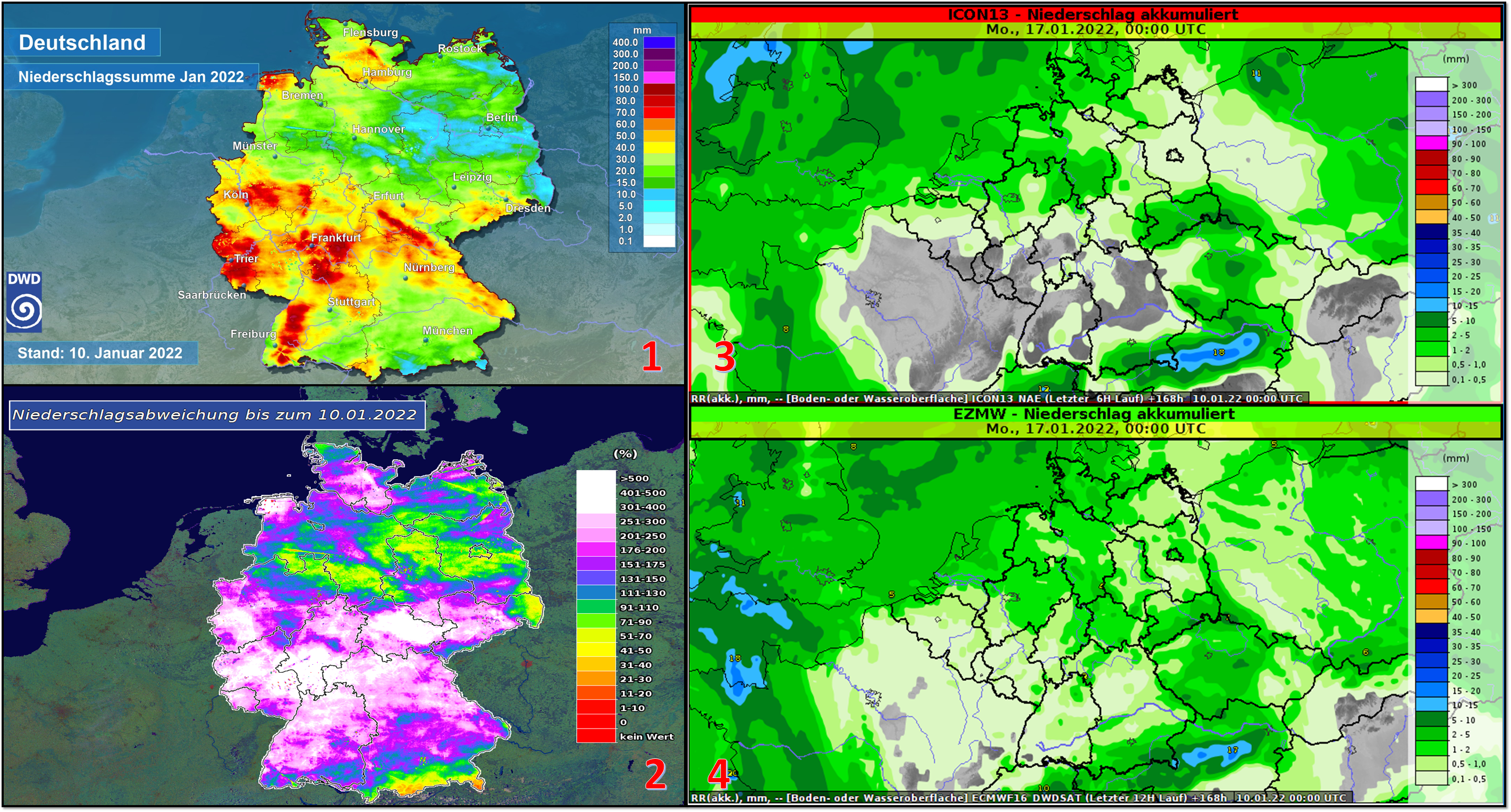

Mit dem gestrigen 14.01.2022 sind nun 44 des 89 Tage andauernden meteorologischen Winters 2021/2022 (01.12.2021 bis 28.02.2022) vergangen. Damit haben wir quasi die Halbzeit erreicht. In Sachen Schnee fällt das Fazit dazu bisher ziemlich unterschiedlich aus. Während die Schneefans vor allem in den nordöstlichen und südöstlichen Landesteilen bereits häufiger zum Zuge kamen, hatten im Nordwesten Deutschlands vor allem diejenigen Glück, die mit Schnee nichts anfangen können.

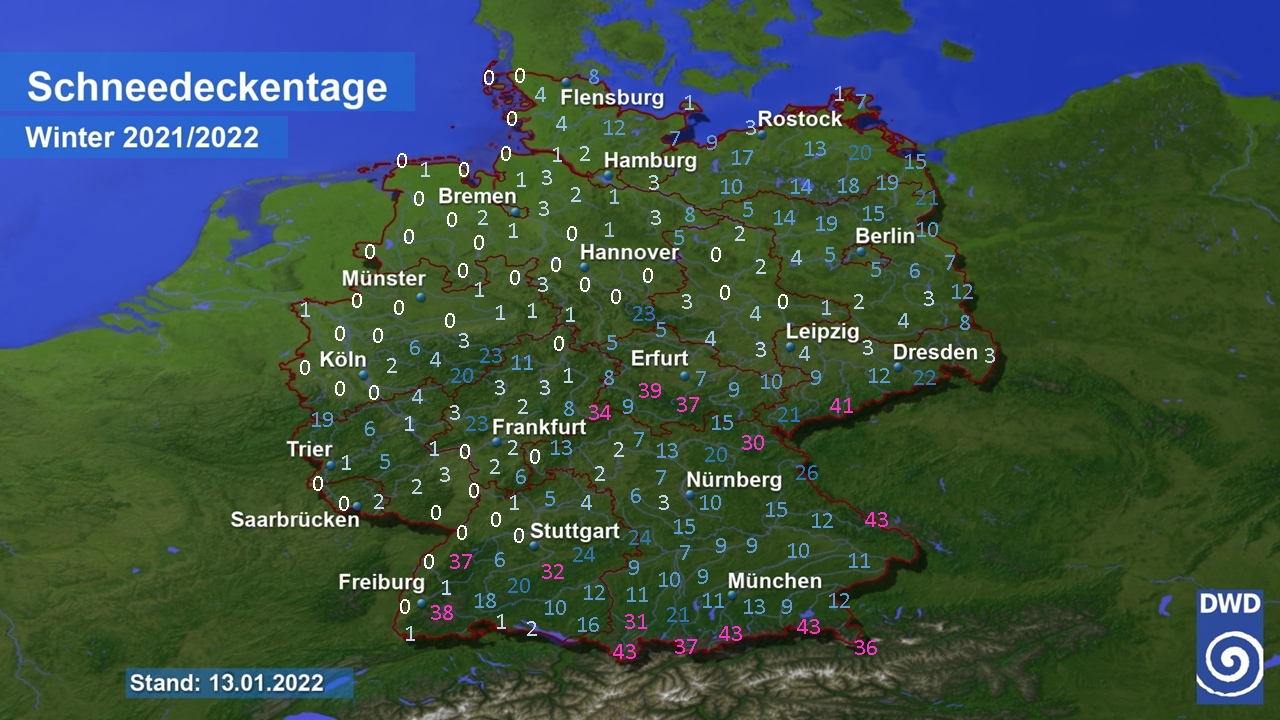

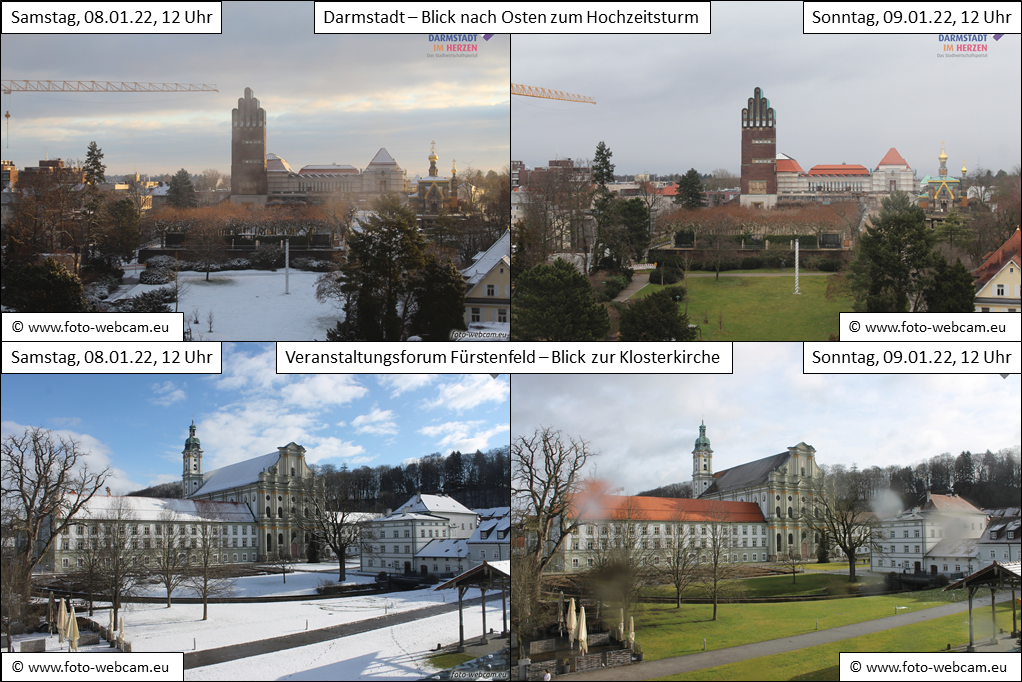

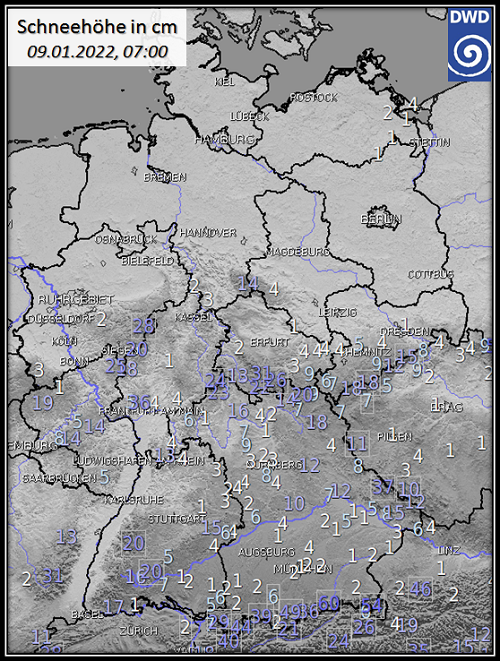

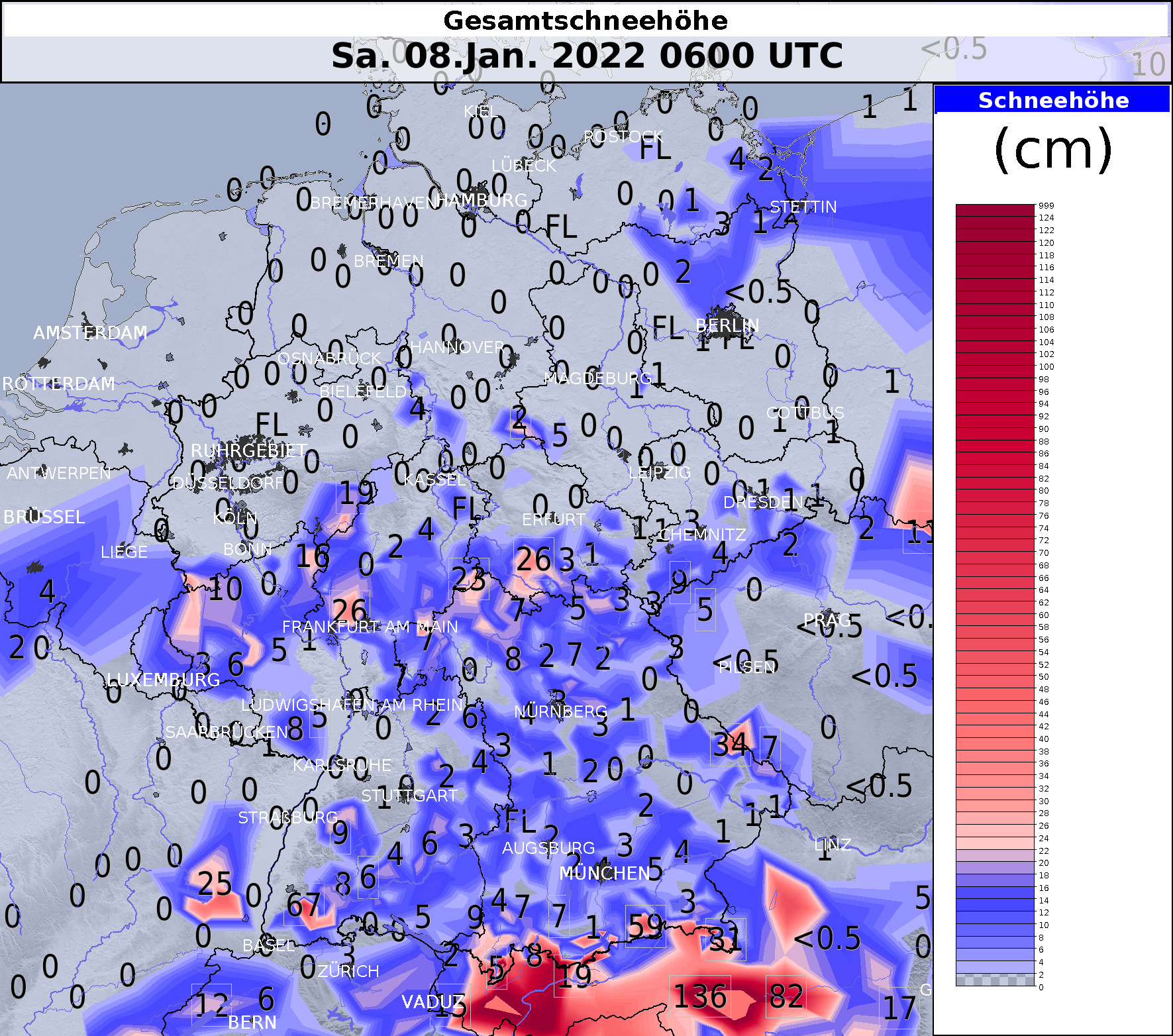

So gab es im Nordwesten an vielen Stationen in diesem Winter noch keinen einzigen Tag, an dem eine Schneedecke registriert wurde. Vor allem von der Nordsee bis zum Münsterland und Rheinland, aber auch in Teilen des südöstlichen Niedersachsens und Sachsen-Anhalts steht die Null. Wenn sich dort Schneeflocken zeigten und diese vorübergehend liegen blieben, so waren sie spätestens am nächsten Morgen zum täglichen Messtermin um 7 Uhr MEZ wieder verschwunden („Stundenschnee“). Schlittenfahren auf den eh meist nur flachen Hügeln in diesen Regionen war damit bisher so gut wie unmöglich, was insbesondere bei Kindern natürlich Frust auslöste (bzw. immer noch auslöst). „Rodelfrust“ gibt es allerdings auch in einigen Flussniederungen im Westen und Süden Deutschlands sowie im Saarland. Auch dort leuchtet in der Grafik öfter die Null auf.

Mehr Schneedeckentage wurden dagegen im Nordosten und im Südosten Deutschlands erfasst. Gebietsweise sind die Zahlen selbst im Flachland zweistellig. In Vorpommern beispielsweise lag sogar schon bis zu 21 Tage Schnee und damit fast die Hälfte des Winters bisher. Aber auch in Bayern verwandelte der Schnee die Landschaften immer wieder in Weiß, die Straßen dagegen in Rutschbahnen.

Schneesicherer waren natürlich die Berge. So hatte der Begriff des „Berglandwinters“ erneut Hochkonjunktur. 20 bis 40 Schneedeckentage zeigen, dass dort meist über längere Zeit Schnee lag. Volle 43 Tage mit einer Schneedecke schafften beispielsweise Oberstdorf im Allgäu (Bayern) und ein paar weitere Stationen in den höher gelegenen Alpen sowie im Bayerischen Wald.

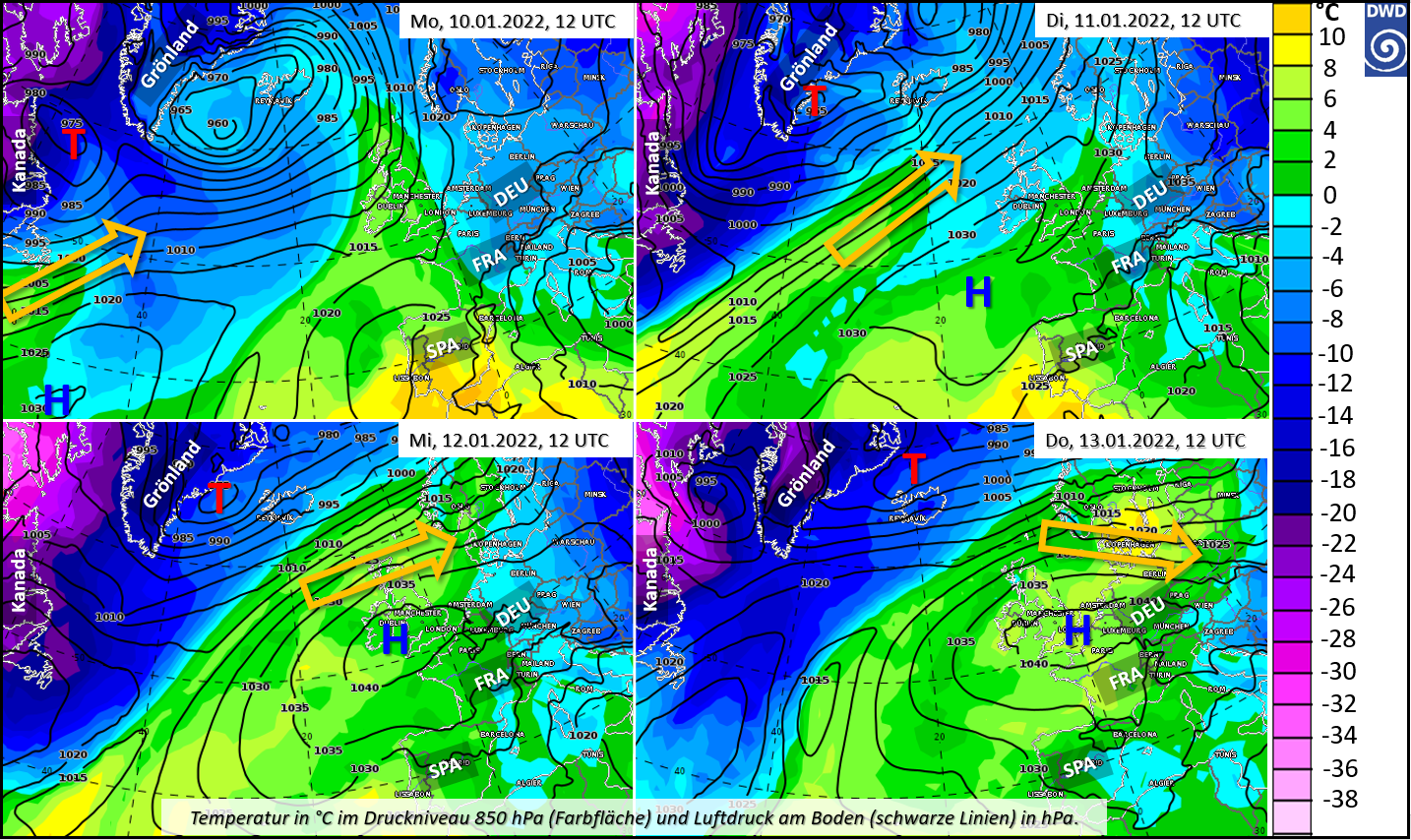

Wie geht es nun mit dem Winter bzw. dem Schnee weiter? Nach einem Wintereinbruch mit flächendeckenden Schneefällen bis ins Tiefland sieht es derzeit nicht aus, auch wenn es in den nächsten Tagen zeitweise kühler wird als bisher und gebietsweise leichte Niederschläge aufkommen. Für mehr als „Berglandwinter“ oder „Stundenschnee „im Tiefland reicht es aber voraussichtlich erst einmal nicht.

Für „Ski und Rodel gut“ müssen die Hoffnungen also auf den Rest der zweiten Hälfte des Winters gelegt werden. Bei den meisten Wettermodellen für Langfristvorhersagen stehen die Zeichen allerdings weiterhin auf zu mild, was dem Schnee natürlich abträglich wäre. Ganz ähnlich sah es aber auch im vergangenen Winter aus, als im Februar dann doch noch ein größerer Wintereinbruch mit zum Teil viel Schnee bis ins Tiefland folgte – Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Dipl.-Met. Simon Trippler

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 15.01.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst