Der September – ein verkappter Sommermonat?

Nein, das hat er sich anders vorgestellt, der September. Der Monat, der von den Meteorologen kühl-wissenschaftlich zum ersten Herbstmonat degradiert wird. Dabei will der Liebe vielmehr ein Spätsommermonat sein, den Menschen vor der nahenden dunklen und kalten Jahreszeit noch einmal laue Sommerabende bescheren.

Aber genug des unwissenschaftlichen Plädoyers, nun zu den Fakten.

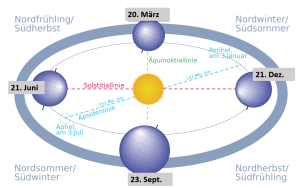

Aus astronomischer Sicht sieht es tatsächlich nicht gut aus für den „Möchtegern-Sommermonat“. Die Fakten: morgens wird es später hell, abends früher dunkel, der „lichte Tag“ wird schnell kürzer. Die Sonne steht zudem immer niedriger über dem Horizont, die direkte Sonnenstrahlung dringt also immer flacher in die Atmosphäre ein. Die Sonne liefert damit im Laufe des Monats sukzessive weniger wärmende Energie. Ein eindrückliches Beispiel: Die Tageslänge Anfang September entspricht in etwa der von Anfang April.

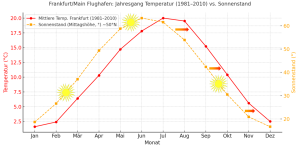

Also jetzt auch noch ein Vergleich zwischen September und April, der nicht weiß, was er will? Nun, die astronomische Wahrheit ist nur die halbe Wahrheit. Denn der Sonnenstand bestimmt nicht allein die Temperaturentwicklung über das Jahr hinweg. Nach der kalten Jahreszeit wird ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Sonnenenergie in die Erwärmung von Wasser- und Landmassen oder auch in das Abschmelzen von Eis investiert. Vor allem die Ozeane können sehr viel Wärme speichern, die im Herbst wieder an die Luft abgegeben wird. Die Landmassen, insbesondere aber die Ozeane, sind sozusagen die anspringende Heizung, wenn der Sonne im Herbst allmählich die Puste ausgeht. Als Resultat dessen ist das Maximum der Temperaturen – zumindest im vieljährigen Mittel – um etwa sechs Wochen gegenüber dem Maximum der Sonneneinstrahlung verschoben. Davon profitiert auch der September!

Monatsmittel des Sonnenstandes zur Mittagszeit und der Mitteltemperatur in Frankfurt/Main.

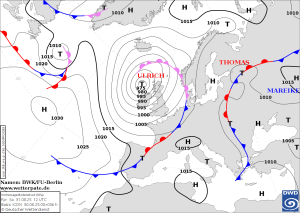

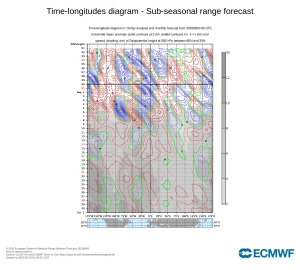

Natürlich spielen darüber hinaus auch noch weitere örtliche und regionale Klimafaktoren eine Rolle wie Meeresströmungen oder die für einen bestimmten Zeitraum typischen Großwetterlagen. Der September gilt in Mitteleuropa so z. B. als „klimatisch stabil“. Im Wesentlichen sind es die geringen Temperaturgegensätze zwischen den Europa umgebenden Meeren und dem Festland sowie zwischen den hohen und niederen Breiten, die weniger turbulente Tiefdruckaktivität als Hochdruckdominanz über Mitteleuropa begünstigen.

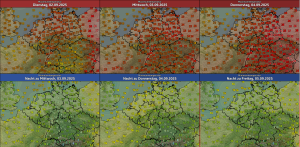

Das klingt doch eher nach Sommer als nach Herbst. Tatsächlich wartet der September z. B. in Frankfurt am Main mit einem mittleren Temperaturmaximum von 20,8 °C auf und liegt damit zwar hinter den Monaten Juli (26,1 °C), August (25,7 °C) und Juni (23,9 °C), aber noch vor Mai (20,4 °C) auf dem vierten Platz. Vor allem in der ersten Monatshälfte kann es noch einmal richtig heiß werden mit Temperaturen über 30 °C. In Jena (Sternwarte) ging es am 03.09.1911 bis auf hochsommerliche 36,5 °C rauf. Auch im vergangenen Jahr am 04.09. wurden Temperaturen über 35°C registriert (z. B. in Doberlug-Kirchhain in Brandenburg; 35,2 °C). Zugleich kühlt die Luft in den immer länger werdenden Nächten schon deutlich stärker aus als noch in den Vormonaten. Zum Ende des Monats steigt zudem das Potenzial erster kräftiger Kaltluftvorstöße aus Norden. In der Folge stellen sich im Septemberverlauf häufig die ersten Nachtfröste ein (z. B. Karlshuld in Oberbayern: -6,4 Grad am 23.09.1964).

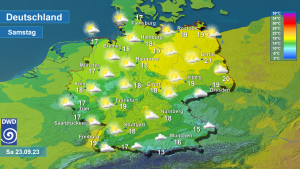

Wie steht es nun um das Eingangsplädoyer, der September wäre zu Unrecht zum Herbstmonat degradiert worden? Im Hinblick auf die Ausführungen mag es zwar etwas hoch gegriffen gewesen sein, denn der September weist neben vielen sommerlichen immerhin auch einige herbstlich anmutende Facetten auf. Aber wie sagt man so schön: Im Zweifel für den Angeklagten – geben wir dem September also noch die Chance, sich sommerlich zu bewähren.

Dipl.-Met. Adrian Leyser Sturm

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 01.09.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst