Taifun „GAEMI“

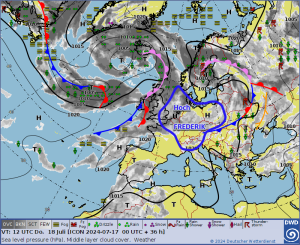

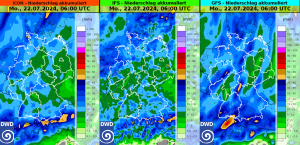

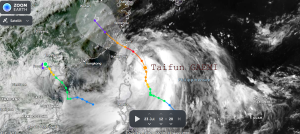

Die Taifun- und Hurrikansaison ist in vollem Gange. Während sich die Entwicklung von Hurrikans derzeit noch in Grenzen hält, hat sich in der Philippinensee ein tropisches System nun zum ausgewachsenen Taifun gemausert. Dieser trägt den Namen „GAEMI“ bzw. im philippinischen Sprachgebrauch „CARINA“ und aktuell (Stand, Dienstag, den 23.07.2024 um 06 UTC) der Kategorie 2 zugeordnet. Er befindet sich etwa 600 km südöstlich von Taipeh (Taiwan).

Seinen Ursprung nahm er am Freitag, dem 19.07.2024 als tropische Depression in der Philippinensee etwa 1000 km östlich von Manila (Philippinen). Die Depression verlagerte sich fortan erst nordwest- und dann nordwärts und verstärkte sich dabei zum Tropensturm. Den Taifunstatus erlangte „GAEMI“ dann erst am gestrigen Montagabend.

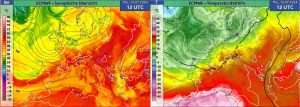

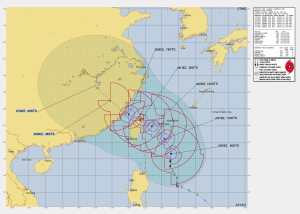

Im weiteren Verlauf soll sich „GAEMI“ über dem Meer noch weiter verstärken und am Mittwoch Stufe 3 oder laut manchen Berechnungen sogar die Stufe 4, der fünfteiligen Saffir-Simpson-Hurrikanskala erreichen. Da „GAEMI“ bei Taiwan auf Land trifft, schwächt sich der Taifun fortan ab. Er zieht in der Folge über die Straße von Taiwan nordwestwärts weiter in Richtung China und geht dort am Donnerstag im Großraum Fuzhou (Provinz Fujian) an Land. Mit weiterer Verlagerung ins Landesinnere löst sich der Taifun dann mehr und mehr auf.

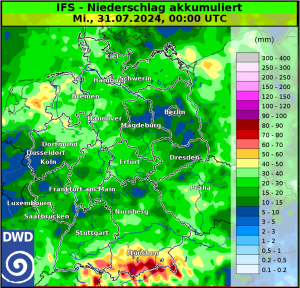

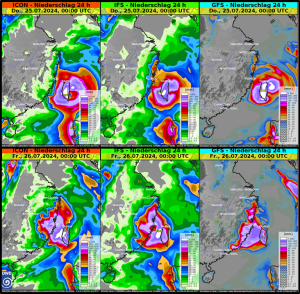

Mit dem Taifun drohen extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 150 bis 200 km/h in den Küstengebieten Taiwans und zwischen 120 und 150 km/h an der chinesischen Küste. Außerdem muss mit sehr hohen Wellen von mehr als 10 m Höhe gerechnet werden. Des Weiteren drohen heftige Regenfälle, Sturzfluten, Überschwemmungen und Schlammlawinen. Am meisten Regen kommt dabei in Taiwan und möglicherweise auch im südlichen Okinawa (Japan) vom Himmel. Dort werden am Mittwoch und Donnerstag zwischen 200 und 500, im Bergland lokal um 1000 l/qm erwartet.

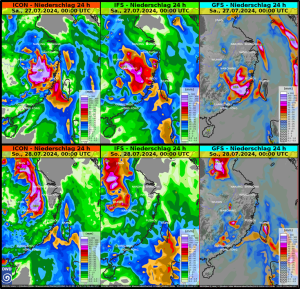

In China fallen am Freitag und Samstag 100 bis 150, lokal um 250 l/qm. Die deutsche Modellkette (ICON13) berechnet am Freitag sogar Niederschlagsmengen um 400 l/qm innerhalb eines Tages.

Im Laufe des Sonntags lassen die Niederschläge dann auch in China nach. Zwar ist Taifun „GAEMI“ dann Geschichte, doch die Taifunsaison ist noch lange nicht vorüber. Diese kann bis etwa Ende Oktober andauern.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.07.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst