Fliegende Instrumente

Die Atmosphäre ist eine vielschichtige Zeitgenossin. Von den höheren Schichten bekommen wir Menschen auf der Erdoberfläche nicht viel direkt mit. Jedoch spielen die Prozesse und Abläufe dort oben vor allem in der Troposphäre oder auch der Stratosphäre eine große Rolle für das alltägliche Wettergeschehen. Eine Möglichkeit Informationen über den vertikalen Aufbau und Zustand unserer Atmosphäre zu erhalten sind Radiosondenaufstiege.

Bild einer Radiosonde

Eine Radiosonde besteht aus einem Ballon, der zumeist mit Wasserstoff gefüllt ist. Die geringere Dichte dieses Gases im Vergleich zur umgebenden Luft lässt ihn aufsteigen. Das geschieht mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 300 m/min (bzw. 18 km/h). An diesem Ballon befestigt sind verschiedene Messgeräte. Damit werden wichtige meteorologische Messgrößen auf dem Weg nach oben aufgezeichnet, dazu zählen Luftdruck, Luftfeuchte und Lufttemperatur. Die Position des Ballons wird mittels GPS mitverfolgt. Dadurch, dass die Sonde vom Wind mal in diese, mal in jene Richtung gesteuert wird, kann die Windrichtung und -geschwindigkeit errechnet werden. Mit zunehmender Höhe dehnt sich das Gas im Inneren des Ballons aus, bis der Ballon normalerweise in einer Höhe von etwa 20-30 km platzt. Die Sonde fällt danach (abgebremst von einem Fallschirm) wieder herab.

Solche Aufstiege werden international um 0, 6, 12 und 18 UTC durchgeführt, damit alle Daten zu gleichen Zeiten erhoben werden und vergleichbar sind. Die Verläufe der Parameter können in so genannten „Thermodynamischen Diagrammpapieren“ dargestellt werden. Diese gibt es in verschiedenen Arten, hier wollen wir uns ein Stüve-Diagramm vornehmen.

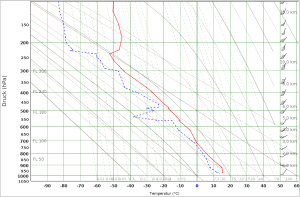

Stüve-Diagramm eines Radiosondenaufstiegs aus Stuttgart 30.08.2025 0 UTC

Auf der x-Achse von links nach rechts ist die Temperatur in Grad Celsius abgebildet. Nach oben auf der y-Achse der Druck in Hektopascal. Nun nimmt aber der Druck mit der Höhe ab, daher befinden sich die höchsten Druckwerte unten. Auf der rechten Seite ist auch die dazugehörige Höhe in Metern angegeben. Ebenfalls dort befinden sich die Windfiedern, die sowohl die Richtung, als auch die Geschwindigkeit des Windes anzeigen. Außerdem gibt es verschiedene Arten von regelmäßigen Linien, die dabei helfen zu entscheiden, wo beispielsweise die Wolkenunter- oder Obergrenze ist.

Im Beispiel vom Stuttgarter Aufstieg sieht man anschaulich, dass der Wind zuerst mit der Höhe zunimmt (mehr „Häkchen“ an den Pfeilen), ab etwa 10 km jedoch wieder abnimmt. Zudem dreht der Wind etwas mit der Höhe von West auf Südwest oder Süd. Die gemessene Temperatur wird durch die rote Linie dargestellt. Sie nimmt bis zu einer Höhe von ca. 10,5 km fast kontinuierlich ab. Dort befindet sich die Tropopause, welche den Übergang von Troposphäre zu Stratosphäre markiert. Die blaue, gestrichelte Linie links daneben zeigt die Taupunkttemperatur an. Je näher sich diese beiden Linien kommen, desto gesättigter ist die Luft in dieser Höhe. Das heißt dort können sich Wolken bilden.

All die gesammelten Daten fließen zusammen mit Bodenstation-, Satelliten-, Flugzeug-, Bojen- oder auch Schiffsdaten in die heutigen Wettermodelle ein. Diese versuchen dann mithilfe dieser Daten den jetzigen Zustand der Atmosphäre so gut es geht zu ermitteln und die weitere Entwicklung zu simulieren. Das alles, damit wir am Ende auf die Wettervorhersage schauen und das Wetter für die kommenden Tage abschätzen können.

M.Sc. Fabian Chow

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 30.08.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst