Eisige Nächte am Wochenende

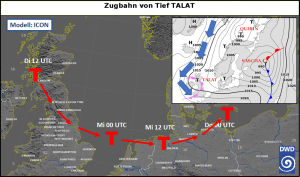

Derzeit zieht Tief „Talat“ von Rügen in die Ostsee. Die zugehörige Luftmassengrenze überquert uns von West nach Ost und sorgt gebietsweise für frühwinterliche Wetterbedingungen in Form von Schneeregen oder Schneefall. Auf der Westflanke des Tiefs wird aber bereits mäßig-kalte Meeresluft aus polaren Regionen nach Süden geführt. Diese Polarluft hält in den kommenden Tagen auch in Deutschland Einzug.

Auswahl von Nutzerbildern aus der DWD-WarnWetter-App vom 19. und 20. November 2025.

In der Folge sinken die Temperaturen allmählich ab. So werden verbreitet niedrige einstellige Höchstwerte erwartet. Bei Schneefall oder im dichten Nebel muss ebenso wie im Bergland mit leichtem Dauerfrost gerechnet werden. Da der Himmel in den kommenden Nächten unter Hochdruckeinfluss teilweise klar bleibt, sinken die Tiefstwerte gebietsweise in den mäßigen Frostbereich (-5 bis -10 °C). Über Schnee werden in der Nacht zum Samstag und Sonntag in einigen Tallagen Süddeutschlands sogar Minima im strengen Frostbereich erwartet (unter -10 °C).

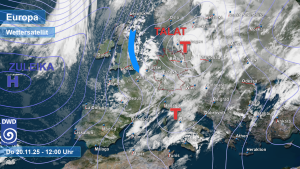

Bodendruckverteilung und Satellitenbild im Europaausschnitt von Donnerstag, den 20 November 2025. Blauer Pfeil markiert den Zustrom mäßig-kalter Polarluft.

Wie sind diese Tiefstwerte im November einzuordnen?

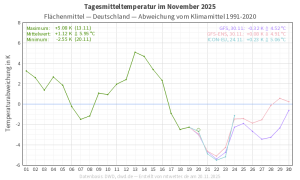

Vergleicht man die aktuellen Vorhersagen mit dem Klimamittel zwischen 1991 und 2020, so fällt der aktuelle Witterungsabschnitt zu kalt aus. In Abbildung 3 ist die Abweichung der Tagesmitteltemperatur vom Klimamittel 1991 – 2020 (blaue 0 Kelvin-Linie) im Flächenmittel von Deutschland für den Monat November dargestellt. Die grüne Linie zeigt dabei die bisher beobachteten Tagesmitteltemperaturen. Die Linien mit den Farben violett, rot und türkis zeigen verschiedene Vorhersagen bis zum Monatsende. Daraus geht hervor, dass die Abweichung zur Tagesmitteltemperatur am Wochenende fast 6 Kelvin nach unten betragen und somit deutlich zu kalt ausfallen wird.

Abweichung der Tagesmitteltemperatur vom Klimamittel 1991 bis 2020 im Flächenmittel in Deutschland von November 2025 samt Vorhersagen bis Monatsende.

Sind diese Temperaturen rekordverdächtig?

Von neuen Kälterekorden sind wir aber noch ein ganzes Stück entfernt. So gibt es einige Stationen, die in der Vergangenheit in der letzten Novemberdekade Tiefstwerte knapp unter -20 °C registrierten. Beispielsweise maß die Station in Oberstdorf am 22. November 1998 einen Tiefstwert von -22,4 °C. Damals verzeichnete die Wetterstation allerdings eine Schneedecke von 33 Zentimetern. Aber auch Ende November 2010 wurden an der Station -20,1 °C bei 23 Zentimetern Schnee gemessen. Rekordverdächtig sind die aktuellen Vorhersagen also nicht.

Sie geben aber einen kleinen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Winter. Immerhin können die Tiefstwerte in Deutschland im Laufe des Winters noch etwas niedriger ausfallen. So registrierte die Station in Wolnzach-Hüll (Bayern) am 12. Februar 1929 eine Temperatur von -37,8 °C und hält damit den bis heute ungeschlagenen Rekord der niedrigsten, jemals offiziell im DWD-Messnetz gemessenen Temperatur in Deutschland. Auf der Zugspitze sank die Temperatur dagegen im Februar 1940 „nur“ auf -35,6 °C als minimalster Wert der dort installierten Wetterstation ab. Grundsätzlich haben Temperaturen unter -25 °C in Deutschland im 21. Jahrhundert aber Seltenheitswert. Eine Temperatur unter -30 °C wurde nach 2000 lediglich auf der Zugspitze nochmals am 26. Februar 2018 gemessen.

Schaut man auf die Kälterekorde weltweit, so zeigt sich deutlich, dass wir in einer gemäßigten Klimazone leben. Denn es geht noch deutlich kälter. Die kältesten Orte auf der Nordhalbkugel liegen in Ostsibirien. Sowohl in Oimjakon (Februar 1933) als auch in Werchojansk (Februar 1892) wurden jeweils -67,8 °C registriert. Diese sind zudem die kältesten bewohnten Orte der Erde. Nicht mehr bewohnt, aber dennoch eisig kalt wird es in Prospect Creek in Alaska (USA). Dort wurden im Januar 1971 -62,2 °C gemessen. Auch im kanadischen Snag wurden im Jahr 1947 -63 °C registriert. Während einer zehnjährigen Messkampagne wurde am Mount Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas, ein Kälterekord von -73,8 °C ermittelt.

Die weltweit niedrigste Messung wurde aber – wie könnte es anders sein – im „Eisschrank“ der Erde vorgenommen, der Antarktis. Am 21. Juli 1983 zeigte das Thermometer auf 2 Meter Höhe über dem Eis der russischen Forschungsstation Wostok (Antarktis) -89,2 °C an. Allerdings wurde dieser Kälterekord mithilfe moderner Messmethoden in Form neuester Satellitentechnologie noch unterboten. Im Juni 2018 veröffentlichten Forscher des „National Snow and Ice Data Center“ der Universität von Colorado in Boulder (USA) einen Artikel über den kältesten Ort der Erde im „Geophysical Research Letters“, einem renommierten Wissenschaftsjournal. Dieser befindet sich auf einem Hochplateau im Osten der Antarktis in einer Höhe zwischen 3850 und 4050 Metern. Dort verzeichneten die Forscherinnen und Forscher bei Messungen in den Wintern von 2004 bis 2016 rund 100 Stellen mit der unvorstellbaren Temperatur von etwa -98 °C, ein neuer weltweiter Rekord. Dabei handelt es sich um schmale Täler oder Senken, in denen sich die vergleichsweise schwere Kaltluft ansammelt.

Da Satelliten nur die Bodentemperatur messen, ergibt sich im Vergleich mit Stationen wie Wostok eine geschätzte Lufttemperatur in zwei Metern Höhe von etwa -94 °C, was immer noch rekordverdächtig ist. Die Rekordtemperatur ist von aktuellen deutschen Verhältnissen also ähnlich weit entfernt wie gefrorenes Wasser vom Kochen.

Dass die gemessene Temperatur von -98 °C noch tiefer abfällt, ist laut der Forscher jedoch sehr unwahrscheinlich. Um diese überhaupt erreichen zu können, müssen ideale Bedingungen wie ein klarer Himmel und eine extrem trockene Luft über mehrere Tage anhalten. Tiefere Temperaturen könnten also nur auftreten, wenn diese Bedingungen über Wochen vorherrschen.

Auch wenn es in Deutschland und weltweit deutlich kälter werden kann, sollten die eisigen Temperaturen der kommenden Nächte nicht unterschätzt werden. Wir kommen aus dem Sommerhalbjahr und sind bisher noch nicht vollständige an die Kälte angepasst. Ziehen Sie sich also besser warm an. Für alle „Spätentschlossene“ empfiehlt sich darüber hinaus spätestens jetzt über einen Wechsel von Sommer- auf Winterreifen nachzudenken.

MSc.Meteorologe Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 20.11.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst