Flüsse schlängeln sich mal ruhig und still, mal mit tosender Gewalt durch unsere Landschaften und Städte. Doch auch in der Atmosphäre gibt es Flüsse, die jedoch kaum jemand (außerhalb des Meteorologenkreises) kennt. Um richtige Flüsse handelt es sich dabei natürlich nicht, aber „nass“ ist es in den entsprechenden Atmosphärenschichten schon. In der Atmosphäre findet zu jeder Zeit und kontinuierlich ein Feuchtestrom von den (sub-)tropisch warmen Bereichen nach Norden in die kühleren mittleren Breiten statt. Gefördert wird dies durch rege Tiefdruckaktivität, die für das Vermischen der unterschiedlich temperierten Luftmassen mit variablem Feuchtegehalt verantwortlich ist.

In der Wissenschaft beschreibt ein atmosphärischer Fluss (engl. atmospheric river) ein relativ schmales, gerichtetes Band feuchtegesättigter Luft in 1 bis 2,5 km Höhe mit einer Breite von etwa 500 km und einer Länge von rund 2000 km und mehr. Angetrieben wird dieses Feuchteband zudem von starken Winden. Diese „Wasserdampfförderbänder“ bewegen sich daher mit dem Wetter und transportieren dabei den größten Teil des Wasserdampfs außerhalb der Tropen. Ein einzelner Atmosphärenfluss kann laut der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) eine Wassermenge mit sich führen, welche in etwa der 7,5 bis 15-fachen Menge entspricht, die der Mississippi an seiner Mündung normalerweise führt. An der Westküste Nordamerikas sind solche Strömungen schon länger aufgrund ihrer Herkunft aus tropischen Meeresregionen des mittleren Pazifiks rund um Haiwaii als „Ananas-Express“ bekannt.

Atmosphärische Flüsse gibt es in vielen Formen und Größen und sie treten nicht nur über dem Pazifik auf. In der Erdatmosphäre sind zu jeder Zeit und pro Erdhalbkugel rund fünf solcher Wasserdampfströme unterwegs. Die folgende Animation zeigt das in der Atmosphäre verfügbare niederschlagbare Wasser aus dem ICON Modell, welches den atmosphärischen Fluss von den Subtropen in die mittleren Breiten sichtbar macht. Die atmosphärischen Flüsse nehmen eine zentrale Rolle im globalen Wasserkreislauf ein. Sie sind für mehr als 90% des globalen meridionalen (und damit polwärts gerichteten) Wasserdampftransportes verantwortlich, obwohl sie so schmal ausfallen. Es ist auch bekannt, dass atmosphärische Flüsse zu etwa 22 % des gesamten globalen Abflusses an der Erdoberfläche beitragen. An der Westküste Nordamerikas sind rund 30-50 % des jährlichen Niederschlages auf den „Ananas-Express“ zurückzuführen

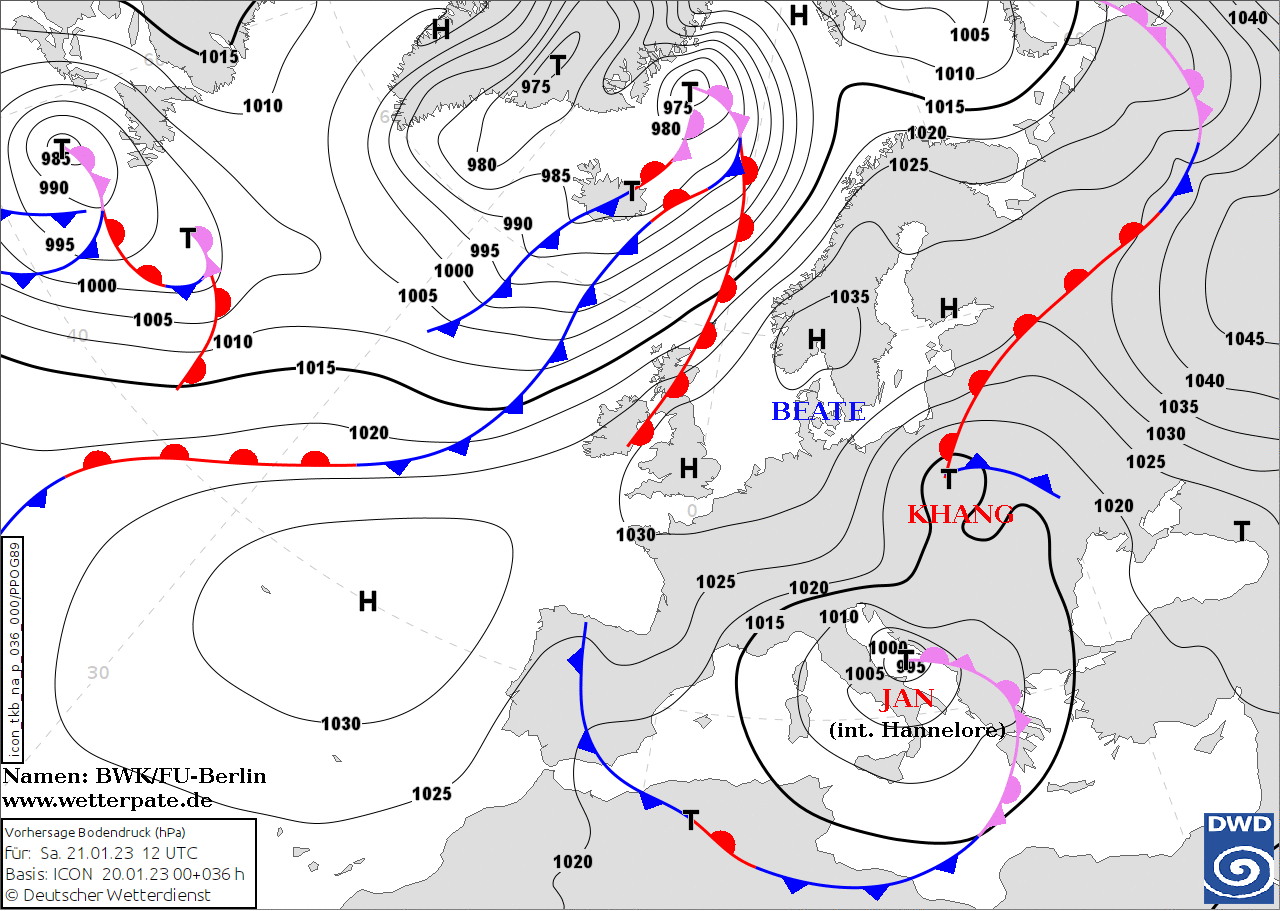

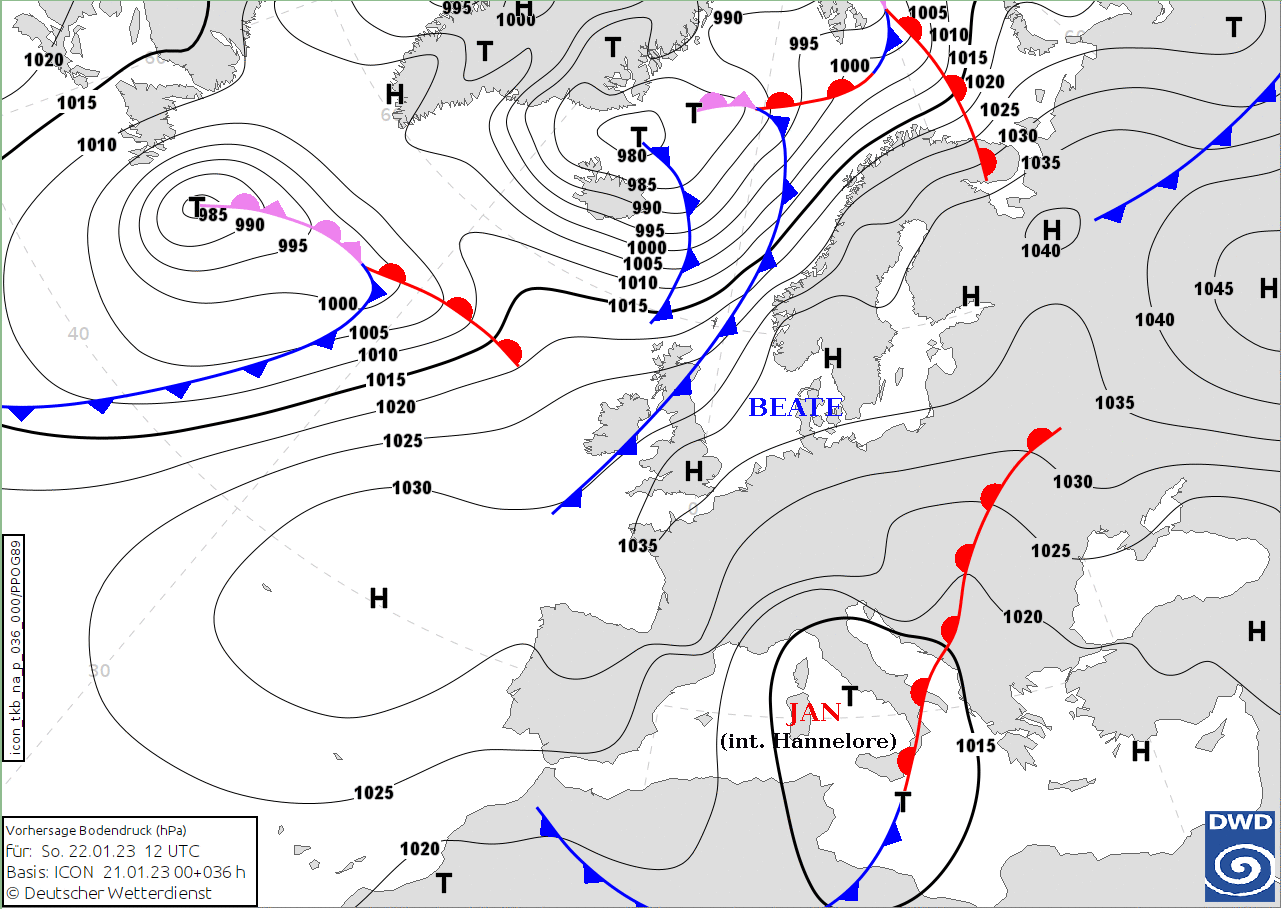

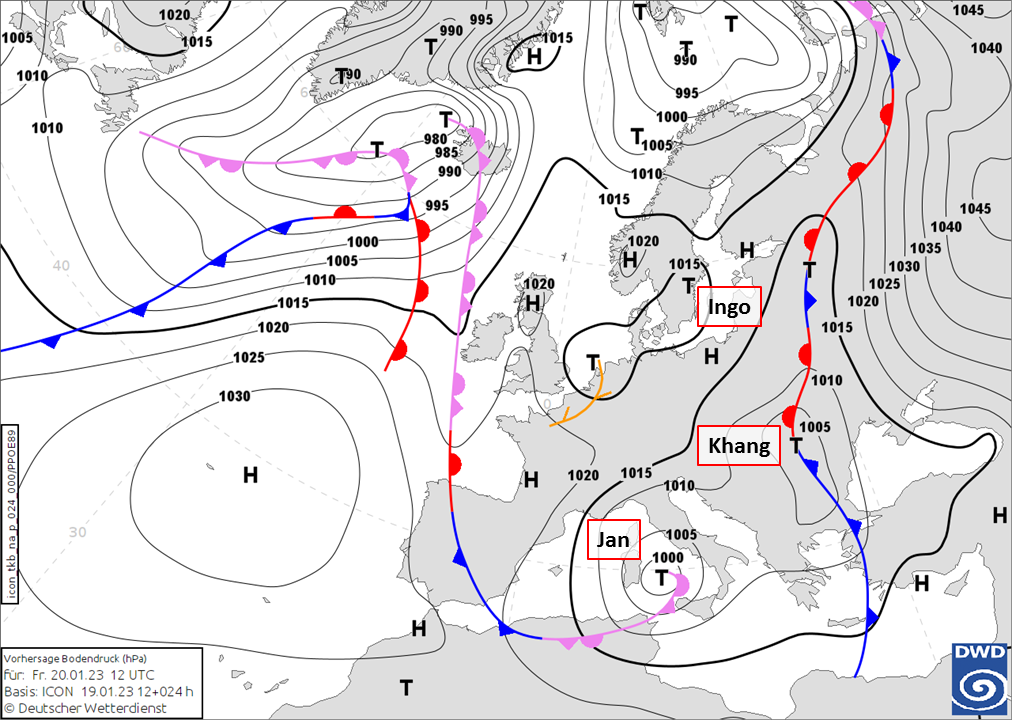

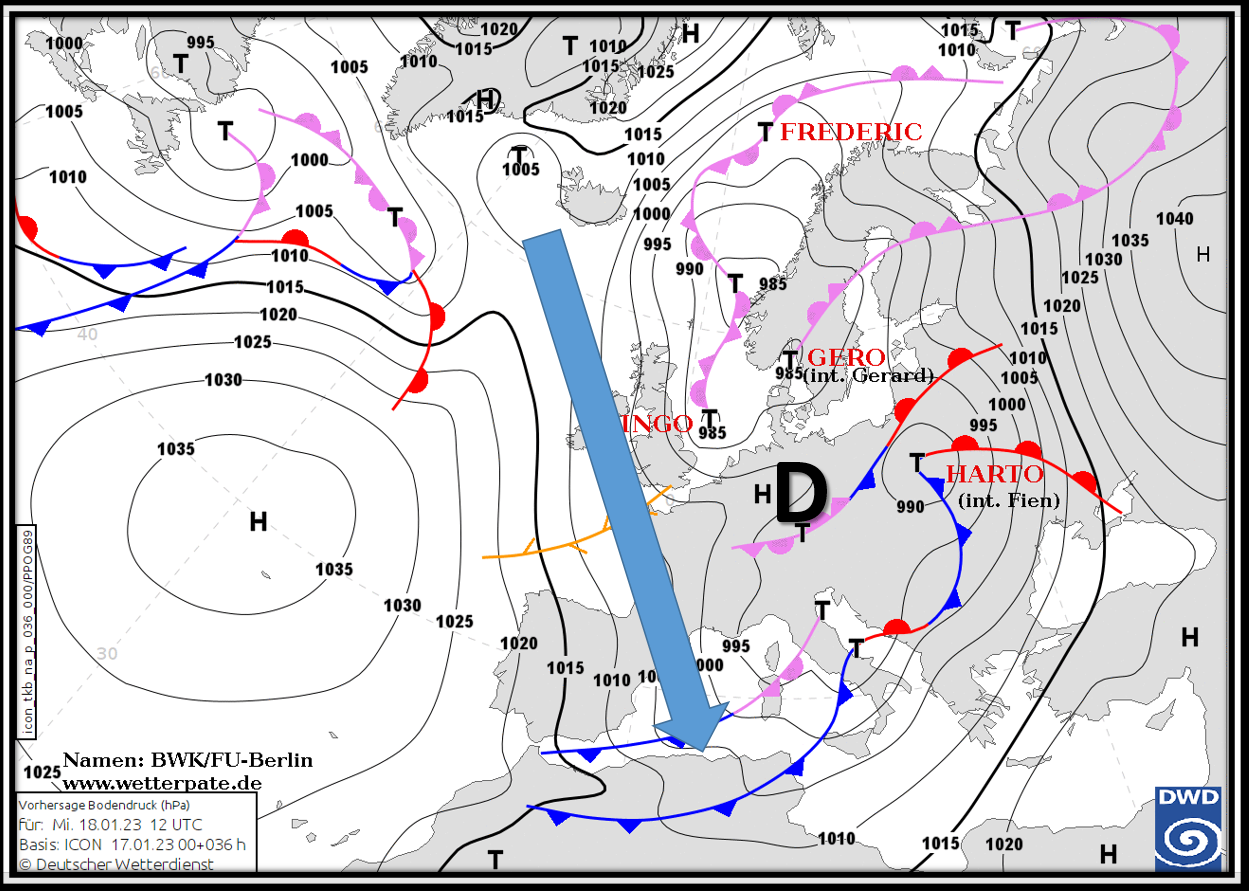

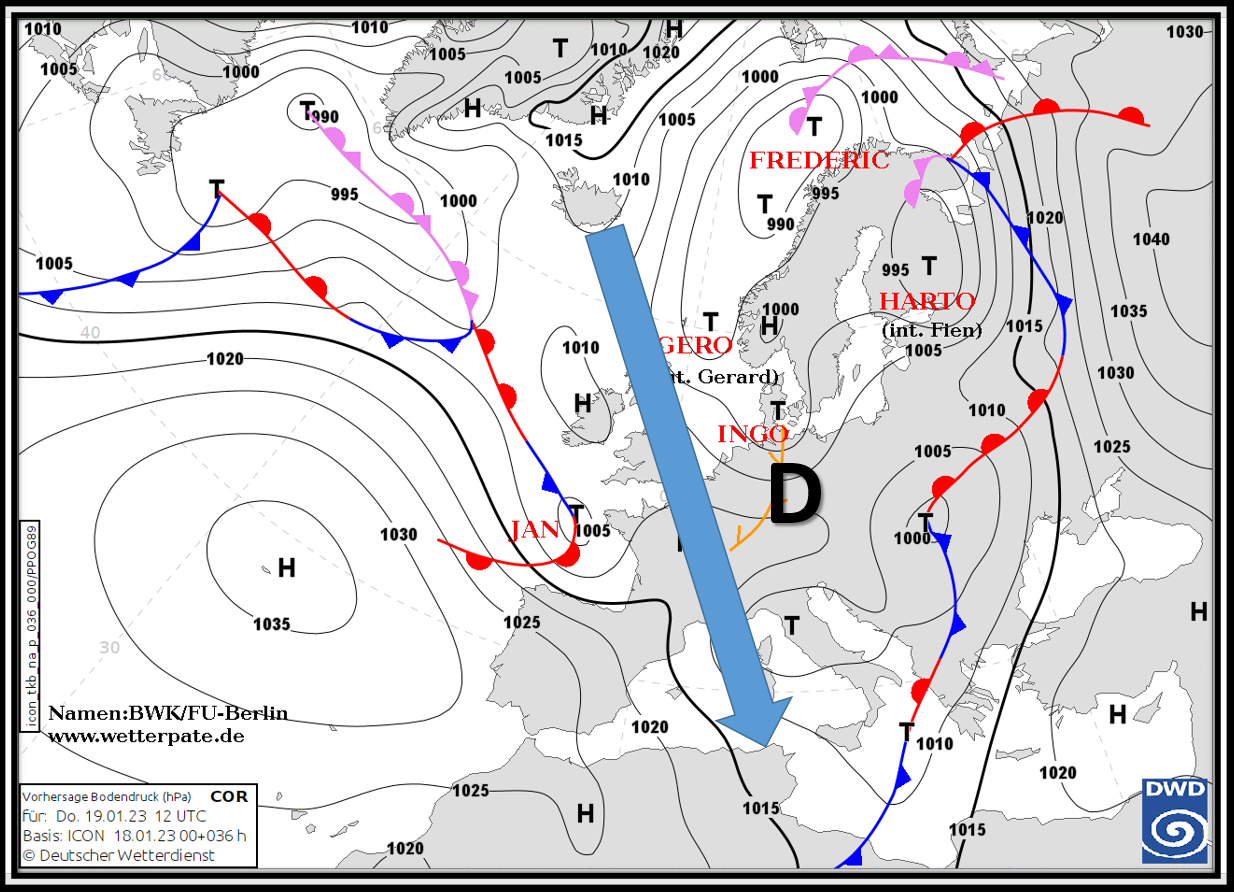

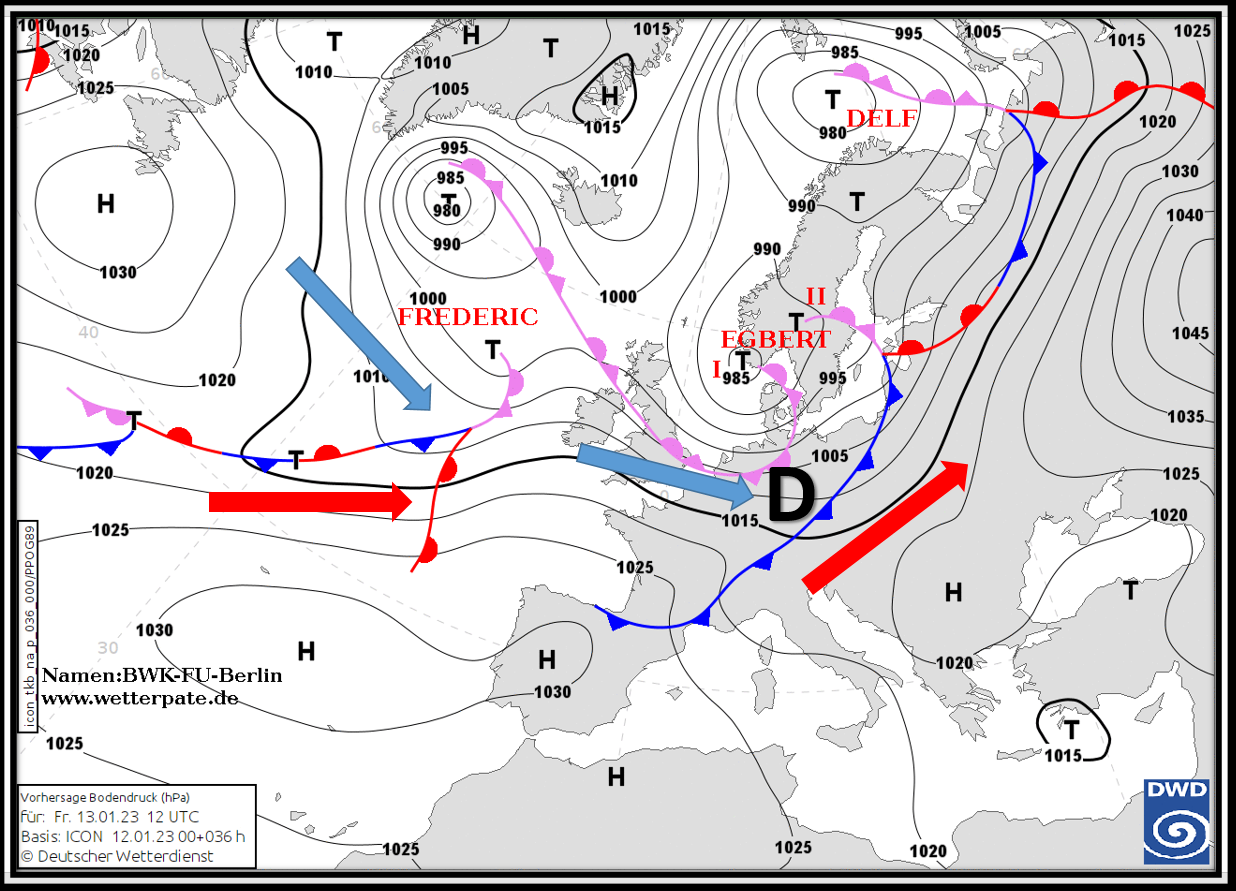

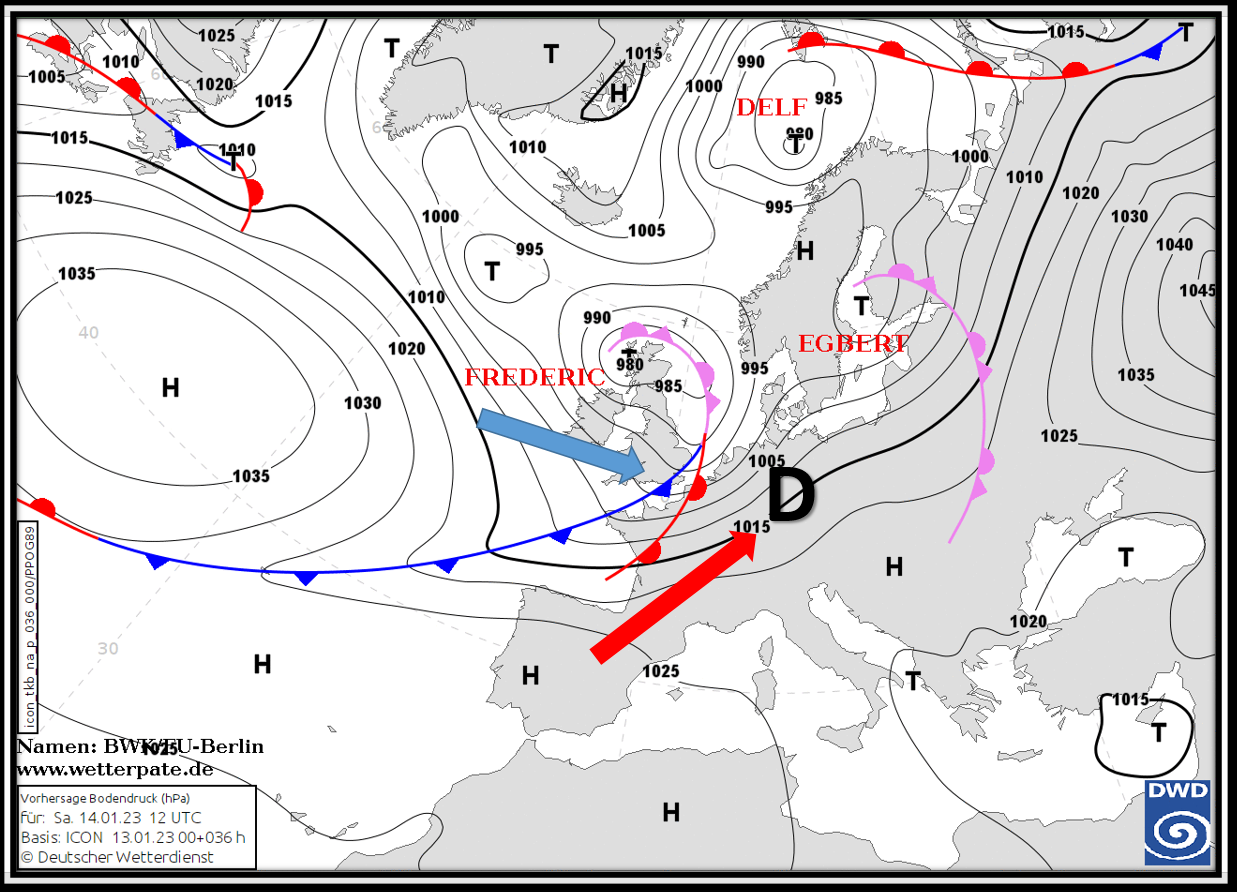

Auch hier in Europa erleben wir immer wieder solche „Atmosphärenflüsse“ (wie in Abbildung 1 derzeit auch erkennbar), die vor allem den Westen Europas wie die Britischen Inseln, die Iberische Halbinsel, Frankreich oder Norwegen heimsuchen können. Mit etwas Abschwächung können sie auch Mitteleuropa beeinflussen. Bisher gibt es jedoch für unsere Breiten noch keine entsprechende Namensnennung.

Welche Gefahren bergen nun solche atmosphärischen Flüsse? Wenn solche Ereignisse auf das Festland treffen, geben sie den mitgeführten Wasserdampf in Form von Niederschlägen ab. Nicht alle Flüsse verursachen jedoch gleich Schäden. Die meisten sind schwache Systeme, die nützlichen Regen oder Schnee liefern, der für die Wasserversorgung wichtig ist.

Jene Flüsse aber, die die größten Mengen an Wasserdampf und die stärksten Winde enthalten, können enorme Regenmengen verursachen, wobei allerdings weitere Faktoren eine Rolle spielen. Wenn der Fluss über einen längeren Zeitraum auf die gleiche Region trifft und insbesondere mit einer senkrechten Komponente auf eine Gebirgskette (z.B. Zentralmassiv in Frankreich oder Skandinavisches Gebirge in Norwegen) gerichtet ist, dann muss im Stau mit sehr ergiebigen Regenfällen gerechnet werden, die mehrere Tage andauern können. Zudem sorgt die herangeführte, meist auch noch sehr warme Luft aus den Subtropen dafür, dass die Schneefallgrenze außergewöhnlich hoch ansteigt und somit in den Bergen nicht in Form von Schnee gebunden werden kann. Das alles sind Bedingungen, die für einen erhöhten Abfluss förderlich sind und somit die Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr deutlich erhöhen. Wie ausgeprägt diese Gefahr ist, hängt auch davon ab, wie schnell sich so ein „Atmosphärenfluss“ verlagert. Insgesamt können diese Ereignisse in den überschwemmungsgefährdeten Wassereinzugsgebieten Verkehrswege unterbrechen, Schlammlawinen auslösen und damit verbunden katastrophale Schäden an Infrastruktur verursachen oder gar Menschenleben kosten.

Welchen Einfluss könnte nun der Klimawandel mit höheren Temperaturen auf die „Atmosphärenflüsse“ nehmen? Man geht davon aus, dass atmosphärische Flüsse durch den Klimawandel um 25 % länger und um 25 % breiter werden und mehr Wasser führen werden. Dies könnte die Bewirtschaftung der Wasserversorgung erheblich erschweren, da gemäßigte atmosphärische Flüsse, die für die Wasserversorgung von Vorteil sein können, seltener auftreten und starke Flüsse häufiger und intensiver werden könnten.

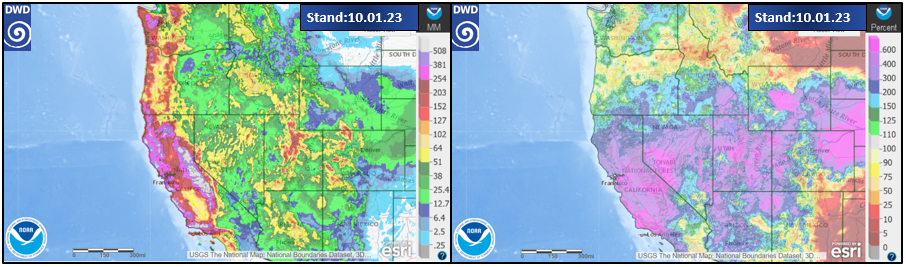

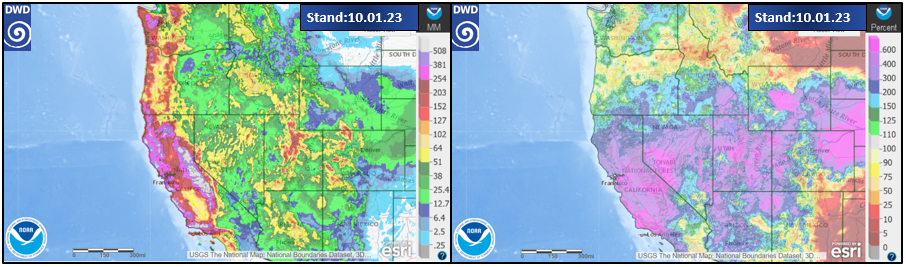

Die Westküste der USA wird seit dem Jahreswechsel von einem fortdauernden atmosphärischen Fluss mit einer Serie von kräftigen Tiefdruckgebieten heimgesucht. Einzelne Niederschlagsevents luden dabei rekordverdächtige Mengen teils zwischen 100 und 150 mm innerhalb eines Tages ab. Aufsummiert über die vergangenen 14 Tage kamen dabei verbreitet in Kalifornien 200 bis 500 mm (Abb. 2, links) zusammen, was einer Abweichung von 300 bis 600 % zum Normalwert für die Jahreszeit entspricht (Abb. 2, rechts). Wiederholte Überschwemmungen, Murenabgänge, umgestürzte Bäume mit größeren Stromausfällen waren die Folge und hielten die Einsatzkräfte durchgehend beschäftigt. Leider wurden auch schon über ein Dutzend Todesopfer gezählt. In den Hochlagen der Sierra Nevada fielen die Niederschlagsmengen noch höher aus, wobei dort ein beträchtlicher Teil in Form von großen Schneehöhenzuwächsen zu verzeichnen war. Dabei wurden an nahezu 30 Stationen die bisher größte Schneedecke registriert. Vielfach kletterte die Schneedecke dabei auf 175 bis 250 % des Normalwertes.

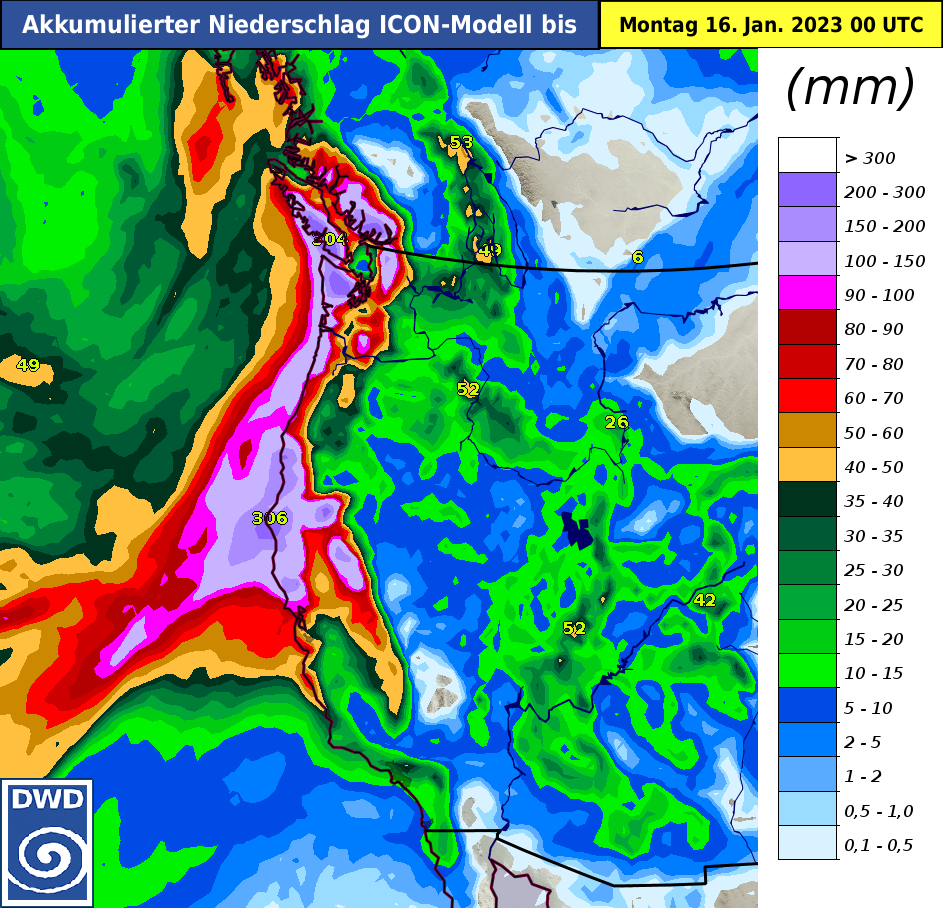

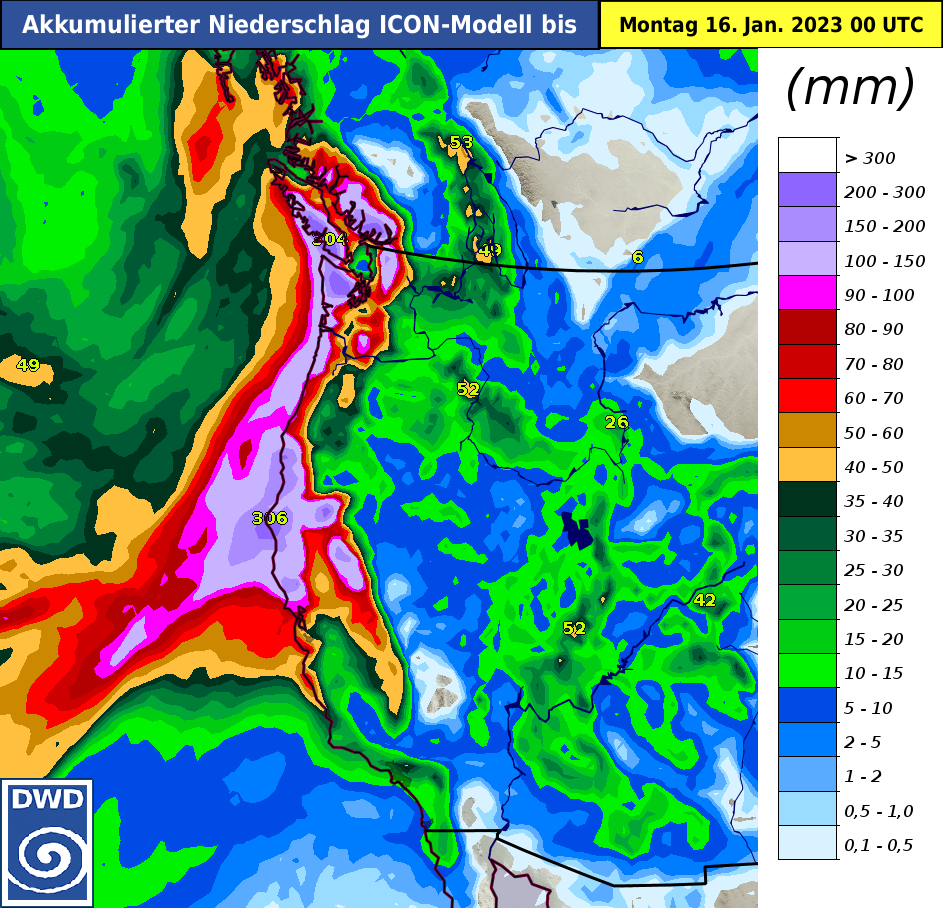

Über die nächsten Tage hält die rege Tiefdruckaktivität über dem Pazifik an, wodurch weiterhin große Niederschlagssummen (nach dem ICON bis zu 300 mm) abgeladen werden (siehe Abb. 3).

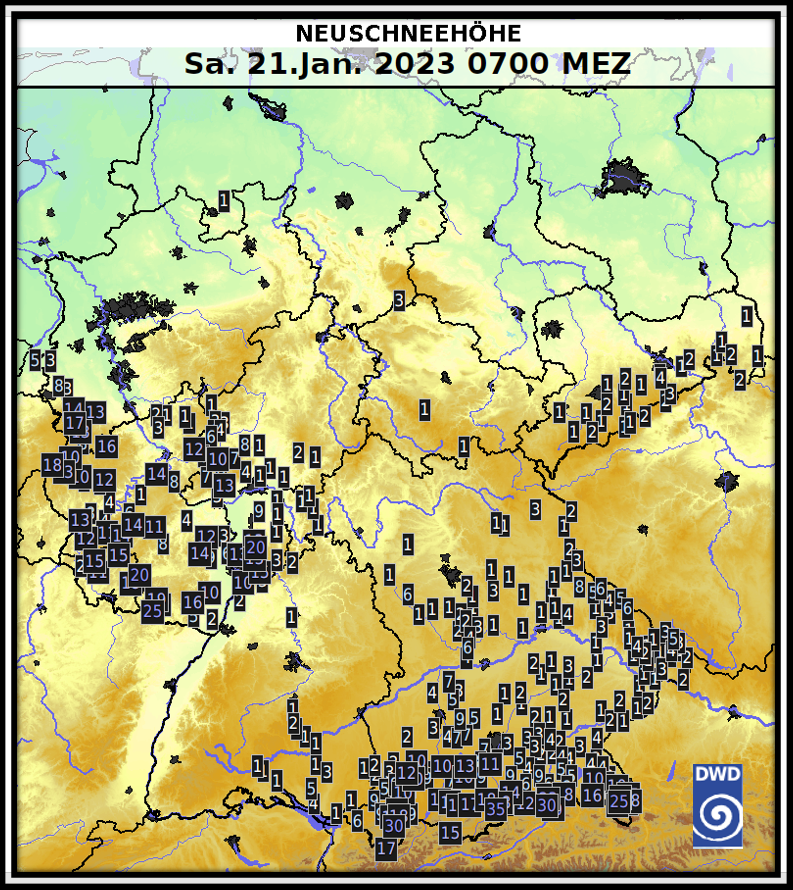

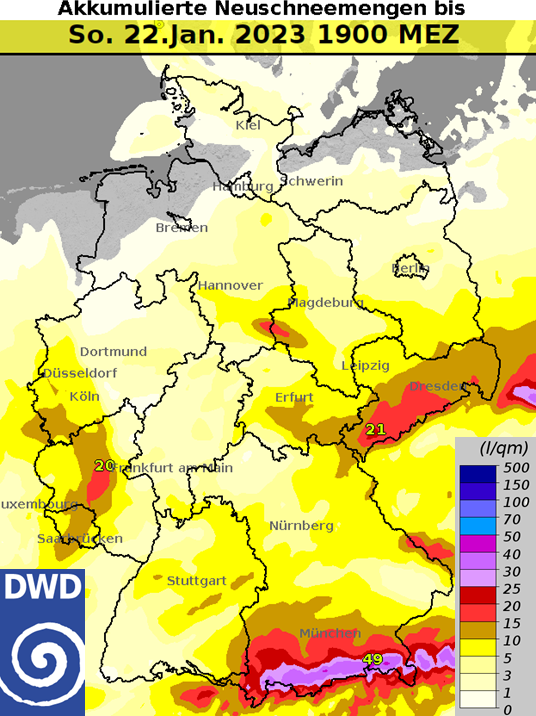

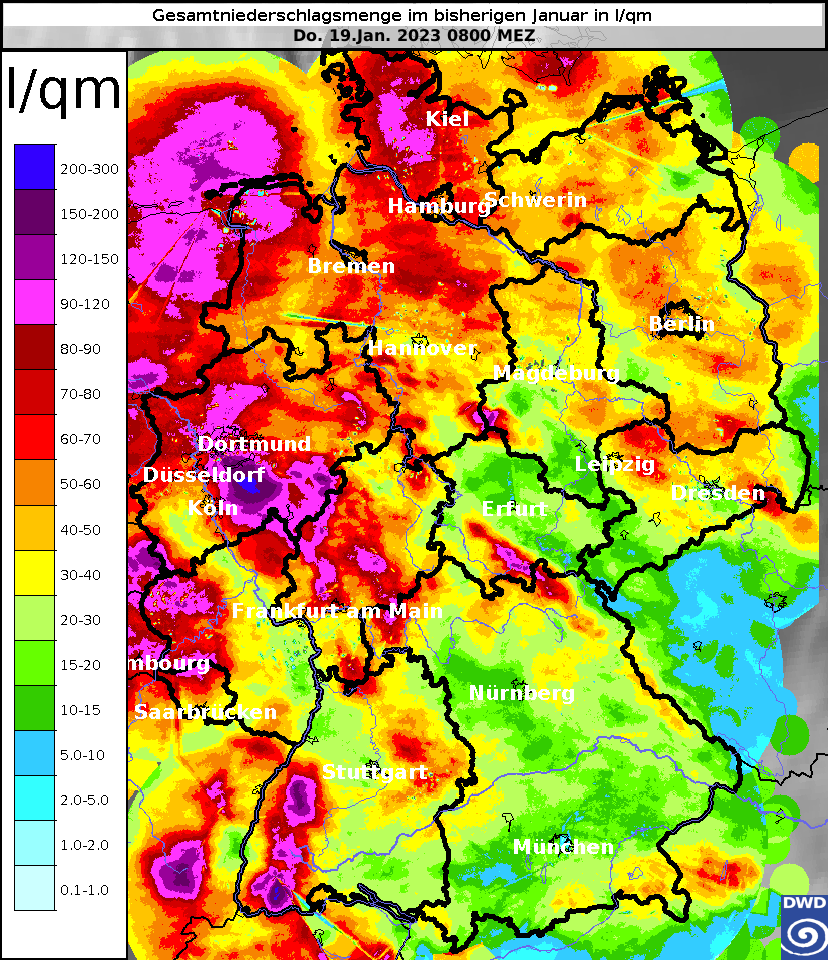

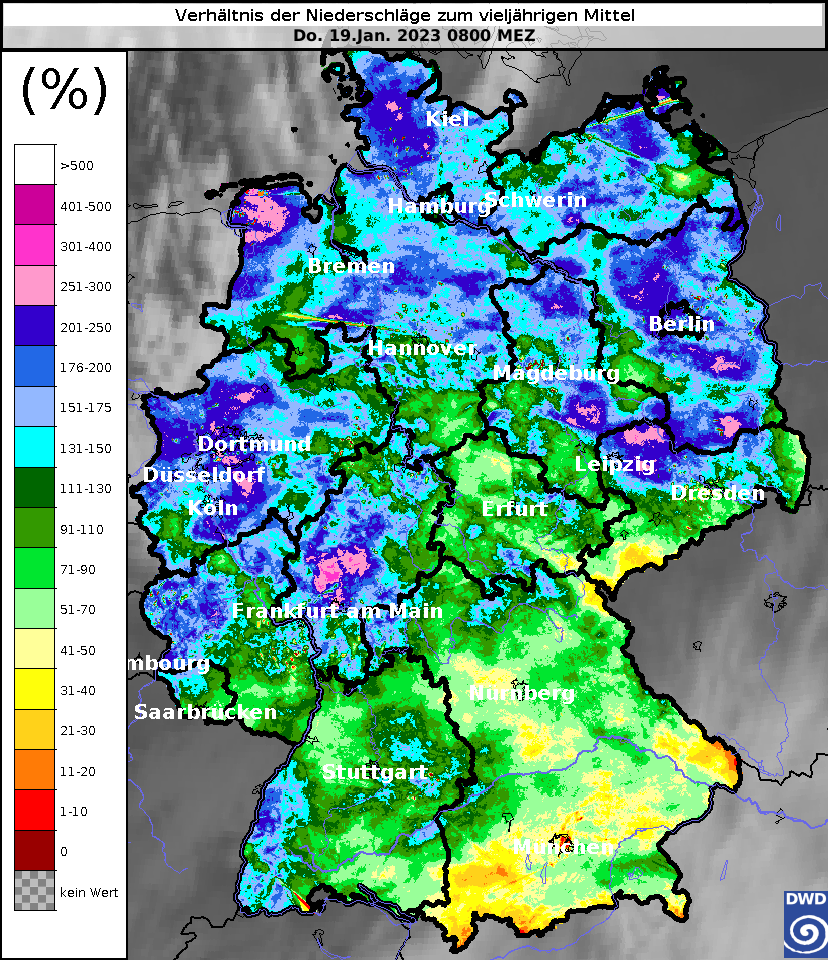

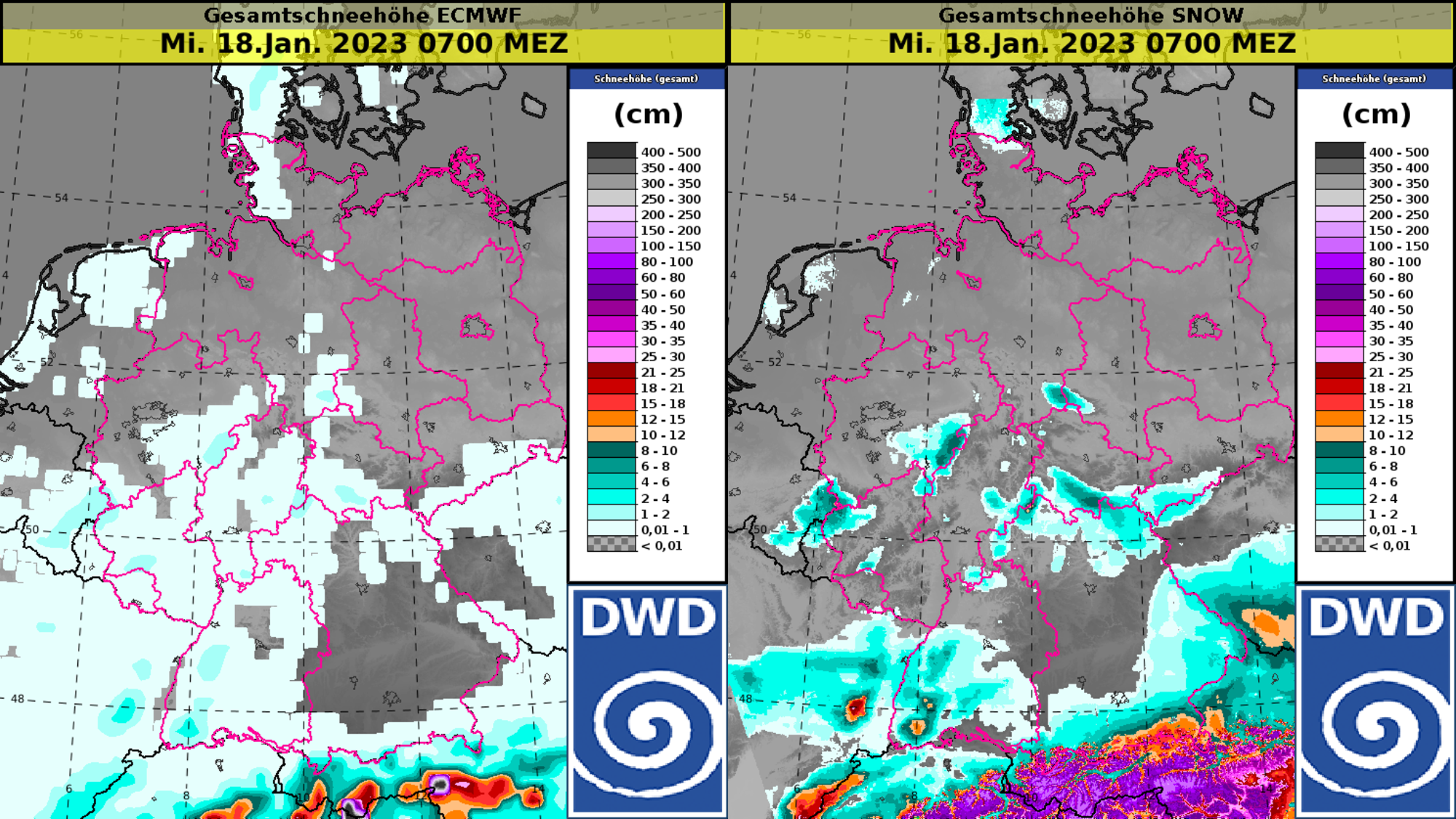

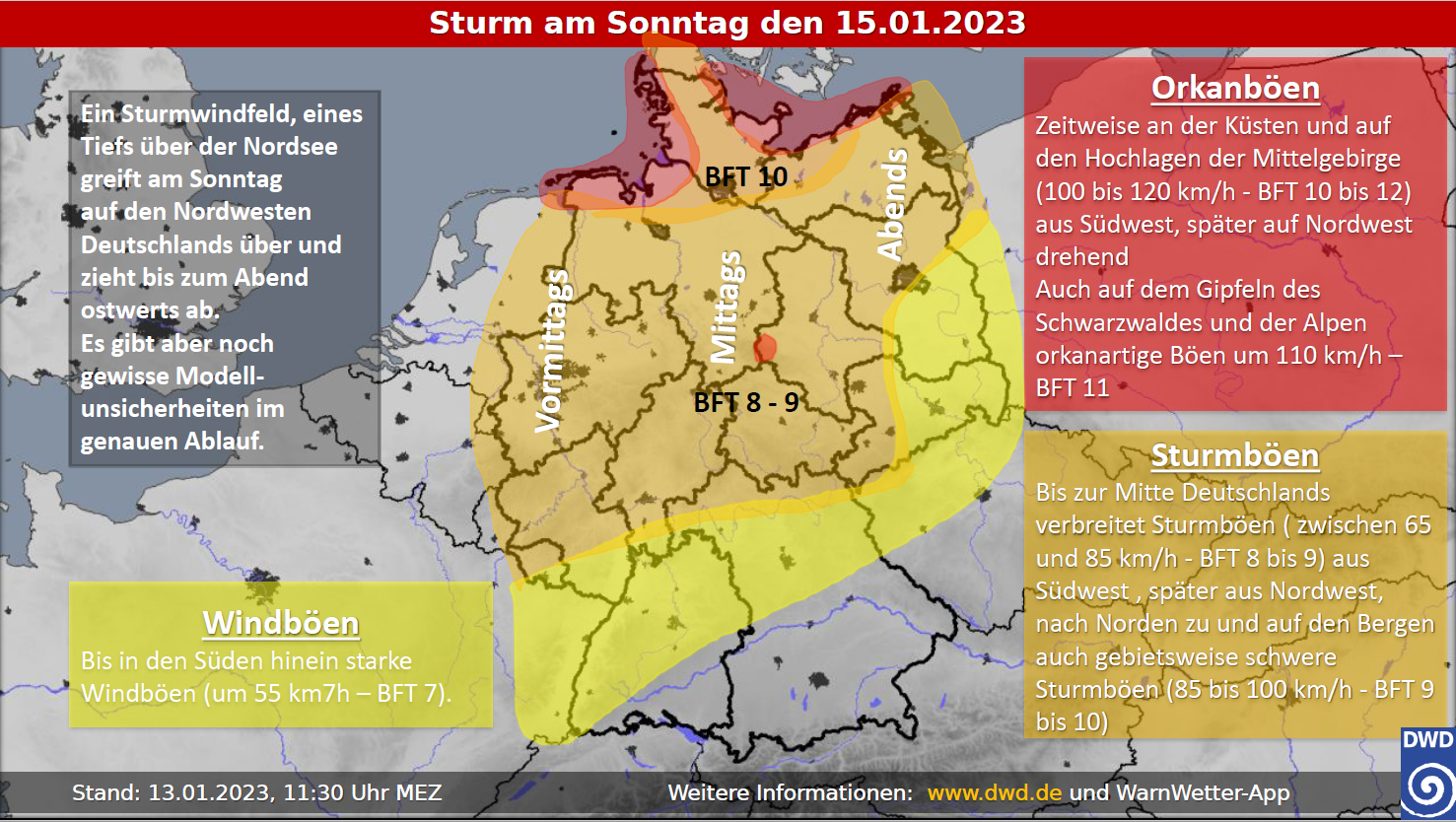

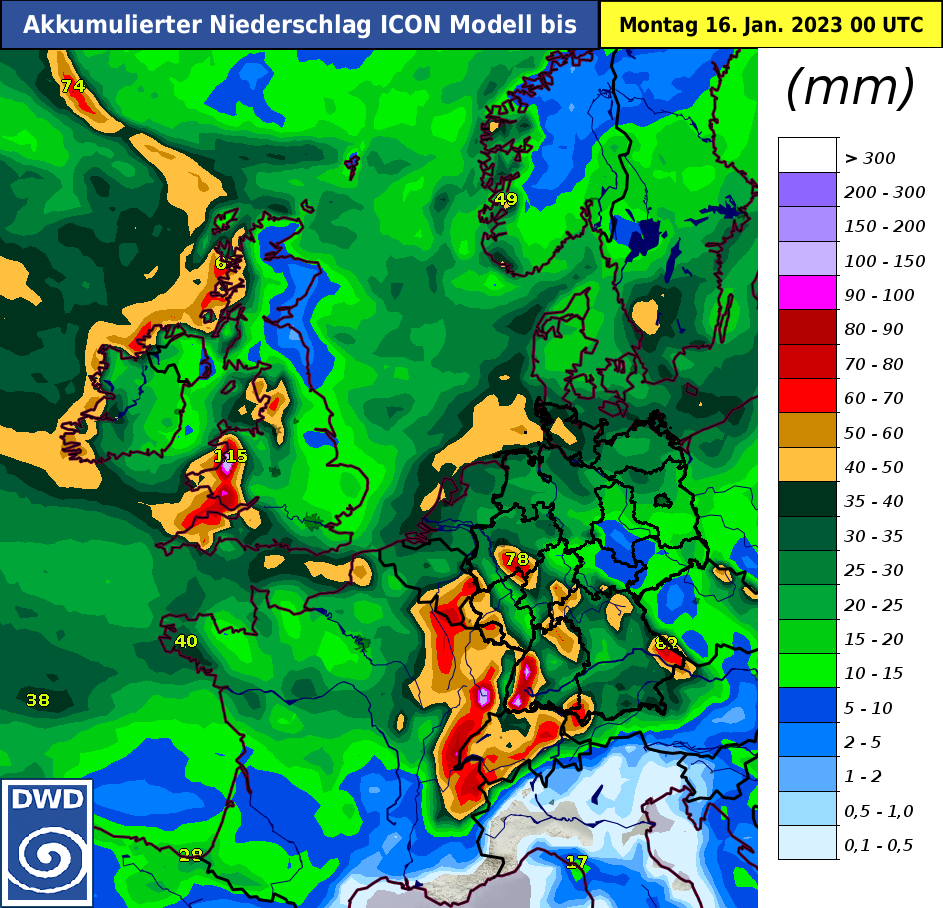

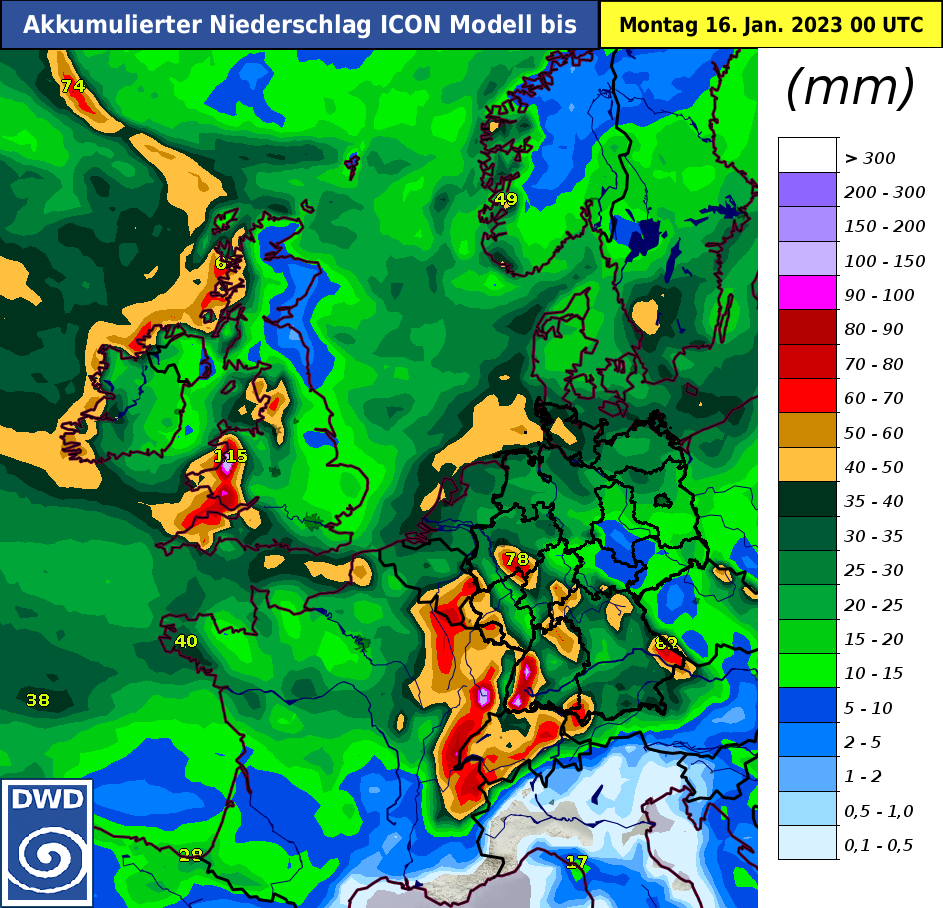

Auch bei uns in Deutschland hält die nasse Witterung mit Tiefs am laufenden Band an, die sich auf einen atmosphärischen Fluss (wenngleich einem schwächeren) vom Atlantik zurückführen lassen. Regengebiete ziehen in den kommenden Tagen wiederholt über die Bundesrepublik. Insbesondere in den westlichen und südlichen Mittelgebirgen kommen teils ergiebige Summen zusammen (siehe Abb. 4). In den dortigen Regionen dürfte an den Flüssen und Bächen die Hochwassergefahr zunehmen.

M.Sc. Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 11.01.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst