Wilde Herbstwetterwoche ante portas

Nicht dass es im metaphorischen Sinne besser würde. Denn Grau und Nebel werden nun abgelöst durch Grau und Regen. Immerhin bekommt die Natur so mal wieder etwas Nass von oben ab. Aber für die Vorhersage wird es wohl eine ziemlich arbeitsreiche Woche. Aber von vorne:

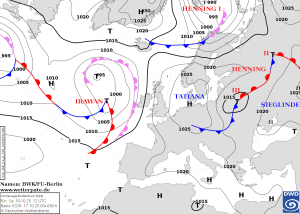

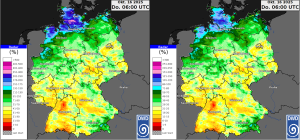

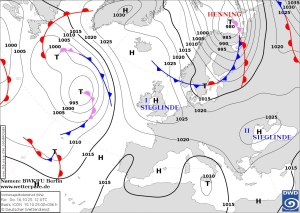

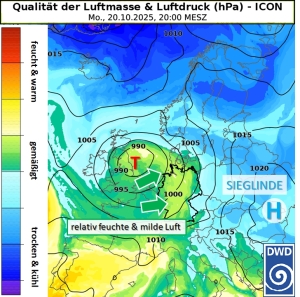

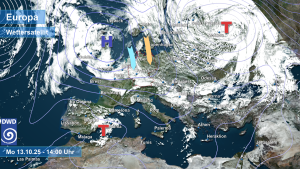

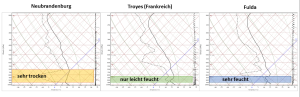

Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt, dass das bisher allesbestimmende Hochdruckgebiet („Tatiana”) nun soweit schwächelt, dass es den Rückzug nach Südosteuropa angetreten hat. Nun ist die Bahn frei für die Rückkehr der Westdrift und den atlantischen Einfluss. Und dort wartet bereits mit Tief „Irawan” ein ziemlich ausgeprägter Vertreter seiner Zunft, dessen Ausläufer wir bereits heute zu spüren bekommen. Ganz aktuell erstreckt sich die bereits okkludierte Front des Tiefs von Nord nach Süd über Deutschland und manifestiert sich in einem ostwärts ziehenden Regenband. Der Warmsektor ist markant ausgeprägt. Zum einen steigen die Taupunkte signifikant von vorher 4 bis 8°C auf bis zu 14°C an, zum anderen die Temperaturen selber ebenfalls auf Werte von bis zu 19°C.

Abbildung 1: Aktuelle Wetterlage mit abziehendem Hoch „Tatiana” und neuem wetterbestimmendem Tief „Irawan”.

Bereits am heutigen Abend fließt im Westen rückseitig der Front eine zunehmend labile Luftmasse ein, die zu zahlreichen Schauern und sogar einzelnen Gewittern führen kann. Angesichts sehr ausgeprägter Scherung (über 30 kn bis 1 km Höhe) könnte dabei sogar eine rotierende Überraschung, sprich: flache Superzelle dabei sein.

Am Dienstag liegt dann ein erstes Tief über der Deutschen Bucht. Damit wird es vor allem an der Nordseeküste aber auch in den Mittelgebirgen ziemlich windig, mitunter gar stürmisch. Dazu stellt sich im Norden Schauerwetter ein mit rasch wechselnder Abfolge von Sonne, Wolken und Regen. Eigentlich Aprilwetter vom feinsten – nur dass es mittlerweile Ende Oktober ist. Weiter südlich zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite, aber auch dort regnet es stellenweise.

Der stürmische Höhepunkt des Herbstes?

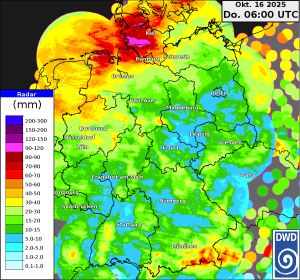

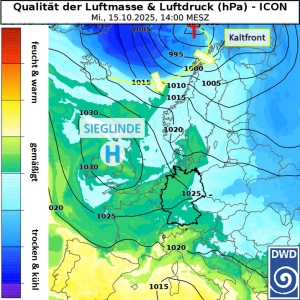

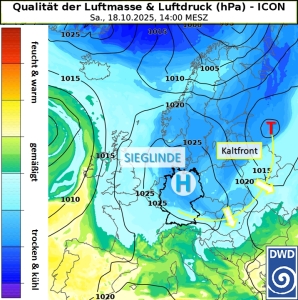

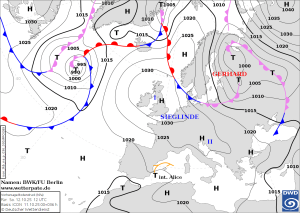

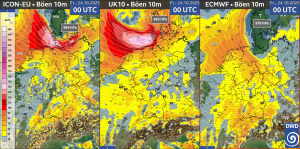

Nachdem der Mittwoch anschließend relativ ruhig abläuft, gilt es, den Blick bereits in Richtung des frühen Mittelfristzeitraums zu richten. Im Laufe des Mittwochs soll sich über dem Atlantik an der zu der Zeit deutlich ausgeprägten Frontalzone erst eine Randwelle und daraus rasch ein kräftiges Tiefdruckgebiet entwickeln. Dieses Tief zieht nach Lesart des deutschen Modells (ICON), aber auch in etwa der Variante des europäischen Modells (ECMWF) bis Donnerstagfrüh in etwa über den Kanal hinweg in die Deutsche Bucht ziehen. Schaut man genauer hin, könnte es sich bei dieser Entwicklung, die in einigen Modellen mit Kerndrücken von teils unter 970 hPa aufwartet, um eine Shapiro-Keyser-Zyklone handeln. Trifft die aktuell berechnete ICON-Variante so ein, ist in einem Streifen von Ostfriesland bis an die Ostseeküste mit Unwetter zu rechnen, d.h. orkanartige Böen der Stärke 11 bzw. sogar Orkanböen der Stärke 12. An den windrichtungsexponierten Abschnitten der Nordseeküste wäre sogar mit extremen Orkanböen von über 140 km/h zu rechnen! Diese Entwicklung ist aber noch alles andere als sicher. Das europäische Modell zeigt beispielsweise eine deutlich seichtere Entwicklung, die aber immerhin auch noch zu verbreitet schweren Sturmböen der Stärke 10 sowie abschnittsweise orkanartigen Böen direkt an der Nordsee führen würde.

Abbildung 2: Aktuelle Prognose für die Nacht zum Freitag mit Höhepunkt des erwarteten Sturmtiefs und noch deutlichen Modellunterschieden. Farben und schwarze Isolinien: Windböen in km/h. Weiße Isolinien: Bodendruck in hPa.

Unabhängig davon läuft es aber darauf hinaus, dass es wohl am Donnerstag und Freitag im ganzen Land zumindest zeitweise ziemlich stürmisch werden wird. Eine Besonderheit dieser Lage zeichnet sich aktuell dahingehend ab, dass die Sturmlage wohl länger anhält, nämlich über 24 bis 36 Stunden, im Norden möglicherweise wohl sogar bis zum kommenden Sonntag.

Bis es soweit ist, gehen aber erst noch ein paar Tage ins Land. Bis dahin wird sicherlich bei der Numerik noch einiges passieren, aber zumindest scheint schon folgendes recht sicher: Aus meteorologischer Sicht erwartet uns eine ziemlich spannende Woche.

M.Sc. Felix Dietzsch

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 20.10.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst