Turbulente erste Tage im Jahr 2026!

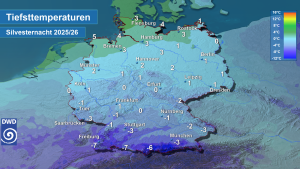

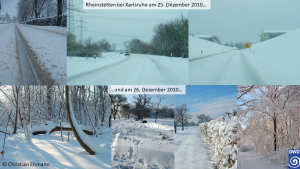

Während der Winter bis kurz vor Weihnachten seinem altbekannten Muster der letzten Jahre folgte, stellte sich pünktlich zu Weihnachten die Wetterlage um. Mit einer nordöstlichen Strömung kamen deutlich kühlere Luftmassen ins Land und sorgten für die kältesten Weihnachtsfeiertage seit 15 Jahren! Schnee gab es dabei nur im Süden gebietsweise und auch dort nur in homöopathischen Mengen. Ansonsten dominierte überwiegend hoher Luftdruck. Damit herrschte im Süden und im Bergland teils Dauerfrost und in den Nächten trat verbreitet mäßiger Frost und stellenweise sogar strenger Frost von unter -10 Grad auf.

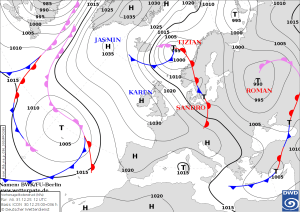

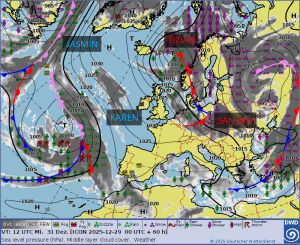

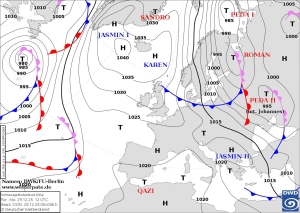

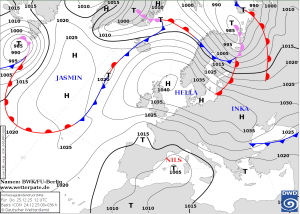

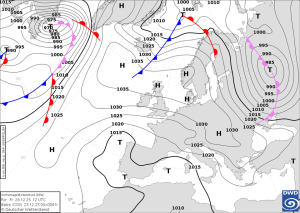

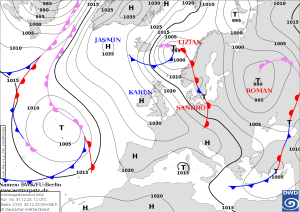

In Richtung Jahreswechsel änderte sich die Wetterlage dann aber sukzessive um. Das blockierende Hoch JASMIN verlagerte sich mit seinem Schwerpunkt in Richtung Südgrönland. Damit wurde der Platz frei für Tief TIZIAN. TIZIAN befindet sich aktuell als ausgewachsenes Sturmtief mit seinem Zentrum über Südnorwegen. Die Kaltfront des Tiefs verlagert sich im Laufe des Tages allmählich über Norddeutschland hinweg nach Südosten. Hinter dieser Front strömt vor allem in der Höhe Kaltluft nach Deutschland. Dadurch wird die Troposphäre labilisiert und es treten vermehrt schauartige Niederschläge auf. Die Schneefallgrenze befindet sich heute tagsüber bei etwa 200 bis 400 Metern und sinkt in der Nacht vor allem bei stärkeren Schauern bis ins Tiefland ab.

Analysekarte für Donnerstag, den 01.01.2026 um 12 UTC. Sturmtief TIZIAN befindet sich mit seinem Zentrum über Südnorwegen. (Quelle: DWD)

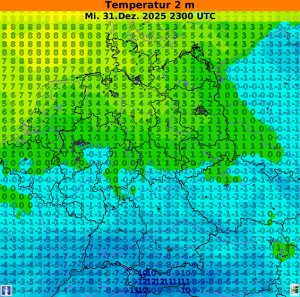

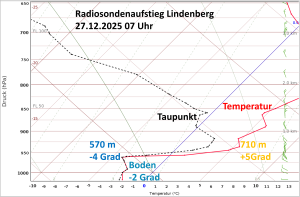

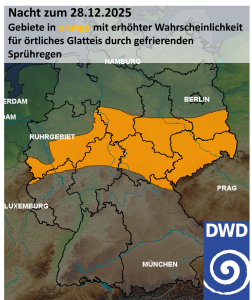

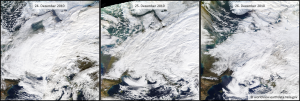

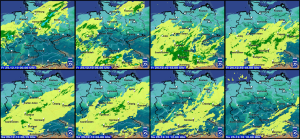

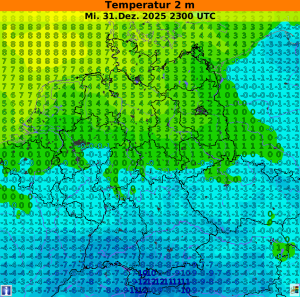

Die Meeresoberflächentemperaturen auf der Nordsee liegen aktuell bei etwa 8 Grad. Gleichzeitig zeigt die arktische Luftmasse in 1,5 Kilometer Höhe Temperaturen von -5 bis – 8 Grad und in 5,5 Kilometer Höhe zum kommenden Wochenende sogar um -40 Grad. Aufgrund dieser großen Temperaturdifferenz und kleinräumigen Trögen entwickeln sich über der Nordsee kräftige Schauerbänder. Örtlich ist auch Blitz und Donner dabei. Diese Schauerbänder verlagern sich unter leichter Abschwächung gegen Abend auch bis zu den zentralen Mittelgebirgen. In der kommenden Nacht sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland ab, sodass stellenweise auch im norddeutschen Tiefland kräftiger Schneefall mit erheblicher Glättegefahr möglich ist. Im Bereich dieser kräftigen Schauerbänder sind linienhaft durchaus 5 bis 10 cm Neuschnee innerhalb von wenigen Stunden möglich. Im Stau der Mittelgebirge örtlich auch noch etwas mehr. Vor allem im Bergland und im Norden weht zudem ein starker- bis stürmischer Wind. In den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge treten mitunter starke Schneeverwehungen auf.

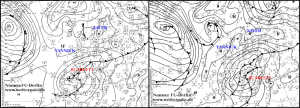

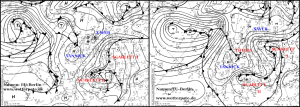

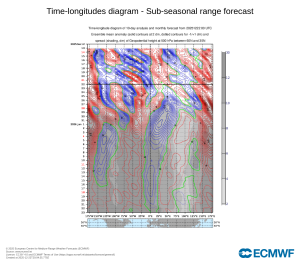

Der Süden bleibt heute vorerst noch unter schwachem Hochdruckeinfluss. Dadurch bleibt es dort bis in die Nacht auf Freitag meist trocken. Erst am Freitag tagsüber treten auch dort gebietsweise Schneefälle auf. Am Freitag und Samstag bleibt uns diese Wetterlage erhalten. Dazu gehen die Temperaturen noch etwas zurück. Damit sind vermehrt Schneeschauer bis ins Tiefland möglich. Genaue Schwerpunkte können aufgrund der Kleinräumigkeit des Wetterphänomens aktuell noch nicht ausgemacht werden. Die höchsten Niederschlagsmengen werden aber voraussichtlich im Nord- und Nordweststau der zentralen Mittelgebirge erwartet. Dort sind bis Sonntag regional 20 bis 30 cm Neuschnee möglich. Aber auch sonst gibt es gute Chancen auf Schnee. Allerdings werden die Mengen vor allem im Flachland aufgrund der Schaueraktivität sehr inhomogen ausfallen. Die geringsten Chancen auf eine Schneedecke gibt es entlang des Mittel- und Oberrheins sowie am unteren Main. Aber auch hier ist die eine oder andere weiße Überraschung möglich!

Prognose der Gesamtschneehöhe bis Sonntag, den 04.01.2026. Vor allem im Stau der zentralen Mittelgebirge werden größere Neuschneemengen simuliert. (Quelle: DWD)

Auch in der kommenden Woche bleibt uns das Winterwetter vorerst erhalten. In der Nordhälfte gibt es zeitweise weitere Schneefälle. Im Süden herrscht dagegen unter Hochdruckeinfluss vorübergehend trockenes Wetter. Dazu bleibt es kalt. Gebietsweise herrscht Dauerfrost. Im Süden sind in den Nächten stellenweise auch Temperaturen von unter -10 Grad möglich. Alle Winterfreunde kommen in nächster Zeit also voll auf ihre Kosten!

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 01.01.2026

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst