Was sind Rossby-Wellen?

Rossby-Wellen gibt es in der Meteorologie und in der Ozeanologie, wobei wir uns natürlich auf die Rossby-Wellen in der Meteorologie beziehen. Sie sind nach ihrem Entdecker Carl-Gustav Rossby benannt. Es handelt sich um planetarische Wellen mit einer vergleichsweise großen Wellenlänge und Wellenamplitude (Ausdehnung) sowie einer geringen Wellenzahl, die sich in der Atmosphäre nach anfänglicher Störung ausbilden und die Grundströmung überlagern. Auf der Nord- wie auf der Südhalbkugel gibt es Rossby-Wellen, die eine stark wellende Strömung in der planetarischen Zirkulation darstellen.

Was sind Corioliskraft und Vorticity?

Um die Entstehung von Rossby-Wellen zu verstehen, müssen wir ein wenig ausholen und recht oberflächlich zunächst einige Grundkenntnisse aus der theoretischen Meteorologie auspacken. Oder aber, Sie lesen die Themen des Tages des Kollegen vom 05. und 11.09.2020 („Kleine Synoptikkunde (2+3) – Was Rücken und Tröge verbindet“ und „Alles dreht sich“): In der Natur unterliegen alle Prozesse einem Gleichgewicht. Dies ist auch im Falle der Rossby-Wellen so. Dabei sind zwei Komponenten zu berücksichtigen: die Corioliskraft und die Vorticity (Wirbelhaftigkeit einer Strömung).

Zunächst zur Corioliskraft, beziehungsweise dem Coriolisparameter: Aufgrund der Erdrotation wirkt auf jedes sich bewegende Teilchen eine Scheinkraft, die sogenannte Corioliskraft. Diese ist breitengradabhängig; am Pol maximal und am Äquator gleich Null. Bewegt sich ein Luftpaket vom Äquator zum Pol, so wird der Coriolisparameter größer und die Corioliskraft nimmt zu.

Die Vorticity ist ein Maß für die Stärke eines Wirbels. Dabei unterscheidet man die relative und die absolute Vorticity. Die relative Vorticity beschreibt die Bewegung eines Luftpakets relativ zur Erdoberfläche, also die Verwirbelung in sich selbst: Eine Pirouetten-drehende Person besitzt somit relative Vorticity, welche positiv oder negativ sein kann. Dreht sich die Person um ihre linke Achse, also gegen den Uhrzeigersinn (in der Meteorologie als „zyklonal“ bezeichnet), ist die relative Vorticity positiv. Dreht sie sich – „antizyklonal“ – im Uhrzeigersinn, ist die relative Vorticity negativ. Hier kommen wir schon zu einem weiteren Fakt: Die relative Vorticity lässt sich nämlich in Scherungs- und Krümmungsvorticity aufteilen. Dies hat unser Kollege bereits treffend formuliert: Krümmungsvorticity tritt auf, wenn eine Luftströmung ihre Richtung ändert. Dort ist die Vorticity entsprechend groß, da die Luft quasi „gedreht“ wird. Scherungsvorticity erhält man, wenn die Luft unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzt. Betrachten wir wieder unser Luftpaket, so wird es an einer solchen Grenze auf der einen Seite stärker bewegt als auf der anderen, und wird damit in Rotation versetzt […]. Es erhält also auch hier Vorticity. Krümmungs- und Scherungsvorticity können in Kombination auftreten, sich gegenseitig verstärken oder aufheben.“

Für das weitere Verständnis hinsichtlich Rossby-Wellen müssen wir aber die absolute Vorticity betrachten. Sie ist die Summe aus planetarer Vorticity und relativer Vorticity. An dieser Stelle kommt der Coriolisparameter wieder ins Spiel, denn dieser bestimmt die planetare Vorticity. Wir erinnern uns, dass dieser breitengradabhängig ist. So verändert sich auch die planetare Vorticity mit zunehmender oder abnehmender Breite, ist am Pol maximal und am Äquator minimal.

Wie entstehen Rossby-Wellen?

Um die Entstehung von Rossby-Wellen nachzuvollziehen, ist es wichtig zu wissen, dass die absolute Vorticity bei einer barotropen Schichtung KONSTANT bleibt. Eine Schichtung ist barotrop, wenn sich Temperatur- und Druckflächen NICHT schneiden.

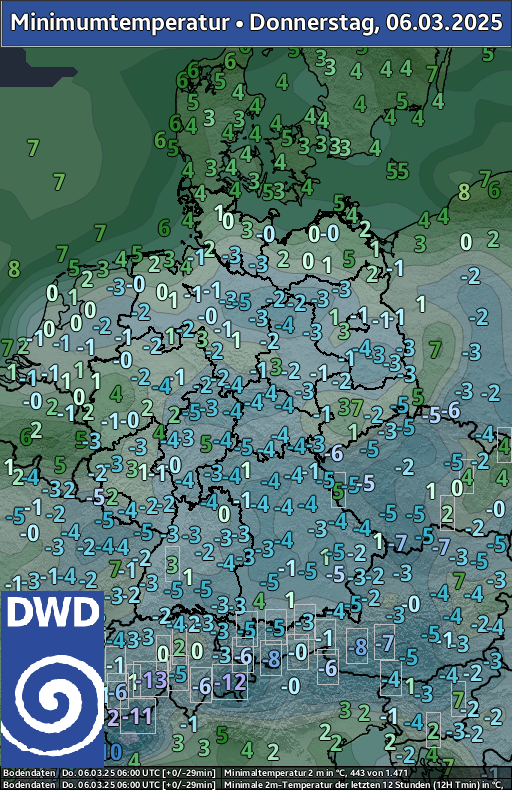

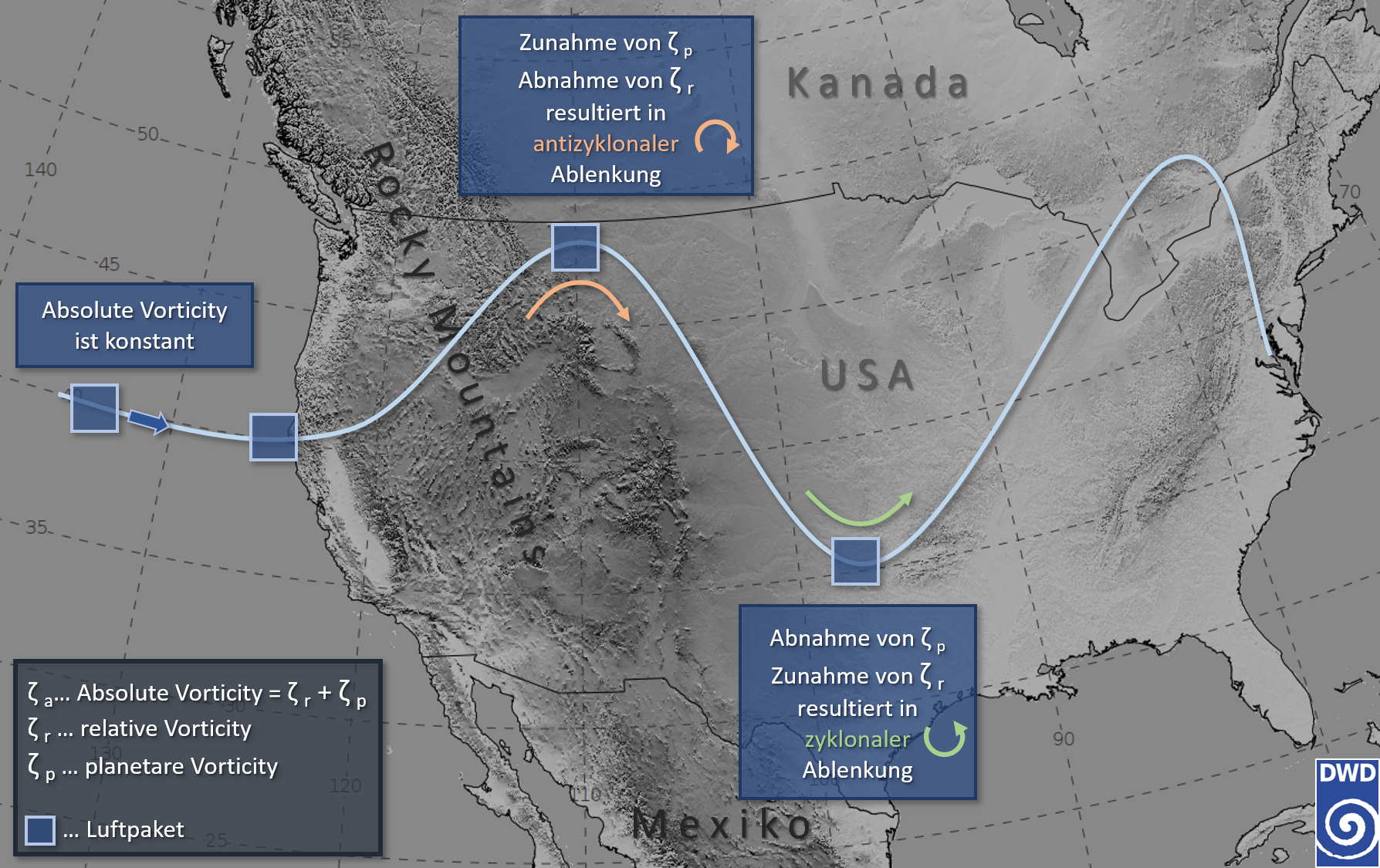

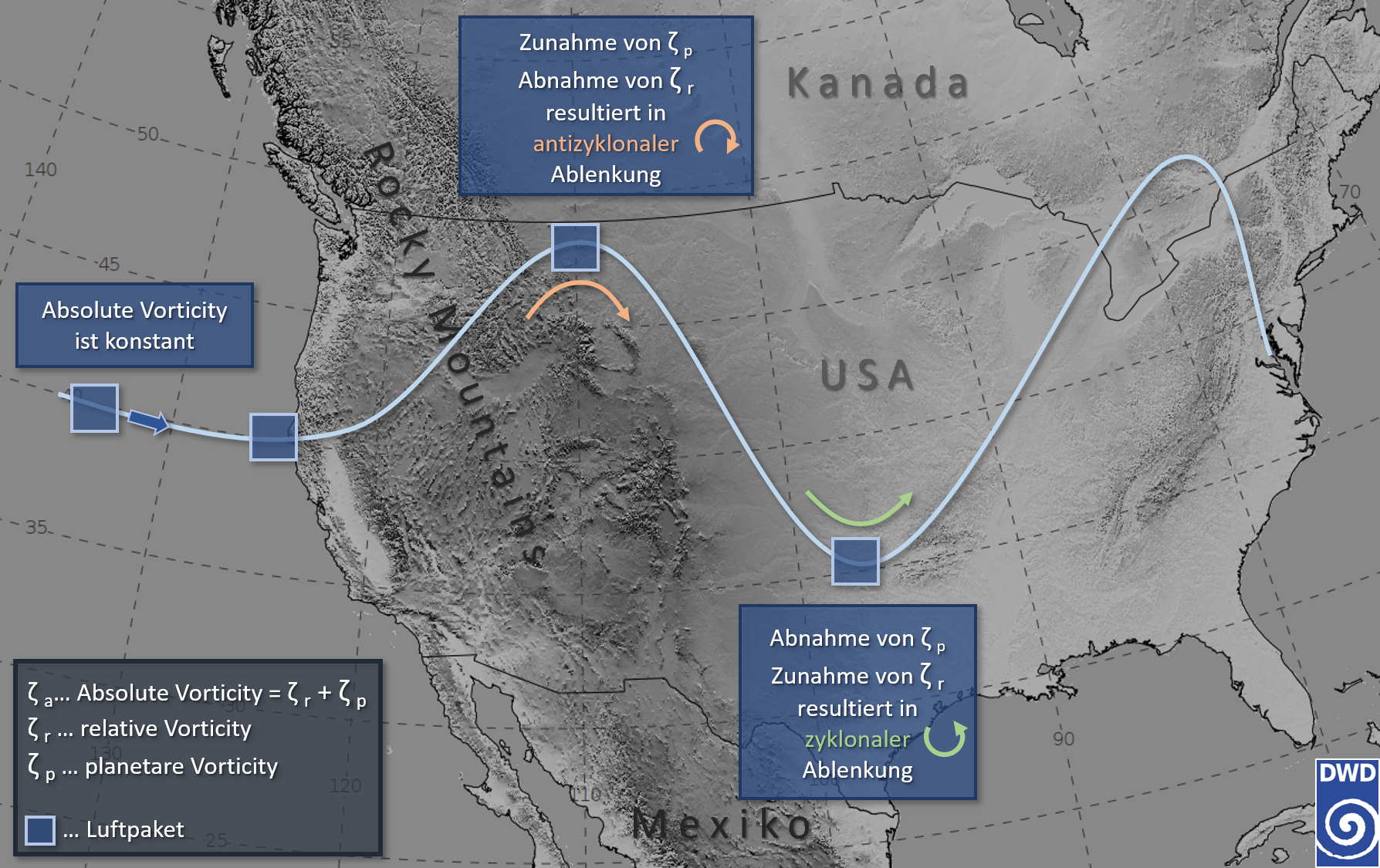

Zur Veranschaulichung betrachten wir Abbildung 1. Zu sehen ist Nordamerika mit den im Westen hochaufragenden Rocky Mountains. Nähert sich ein Luftpaket vom Pazifik kommend dem Gebirge und zieht vorerst direkt von West nach Ost, verbleibt es auf demselben Breitengrad und der Coriolisparameter bleibt konstant. Trifft das Luftpaket nun auf die Nord-Süd ausgerichteten Rocky Mountains, wird es also durch diese initiale Störung beispielsweise nach Norden abgelenkt. Bei einer polwärts gerichteten Ablenkung nimmt der Coriolisparameter zu und demzufolge auch die planetare Vorticity. Da die Natur bestrebt ist, die absolute Vorticity (Summe aus relativer und planetarer Vorticity) konstant zu halten, muss in dem Zuge die relative Vorticity abnehmen, was einer antizyklonalen Ablenkung nach Süden gleichkommt. Bewegt sich das Teilchen nun östlich des Gebirgszugs nach Süden, verringert sich der Coriolisparameter. Im Ausgleich wächst die relative Vorticity an, was sich wiederum in einer zyklonalen Krümmung und einer Umkehr nach Norden äußert. Das Resultat ist ein oszillierender Wellenzug – die Rossby-Welle, die sich beim Überströmen des Gebirges ausbildet.

Abb. 1: Schema von Rossby-Wellen über Nordamerika.

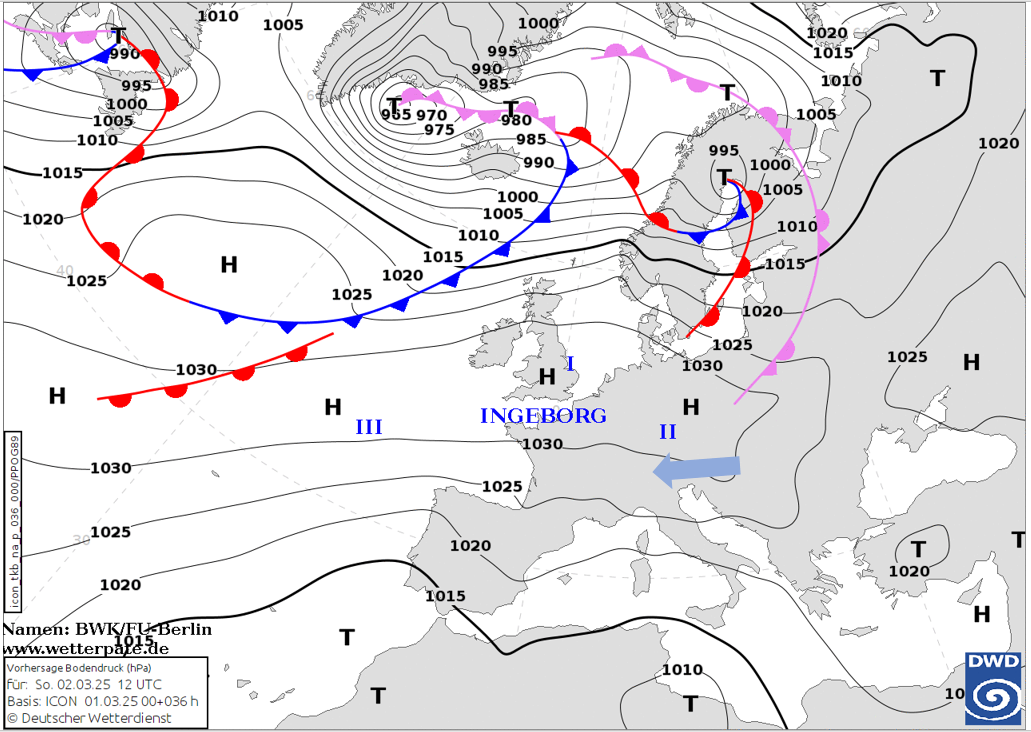

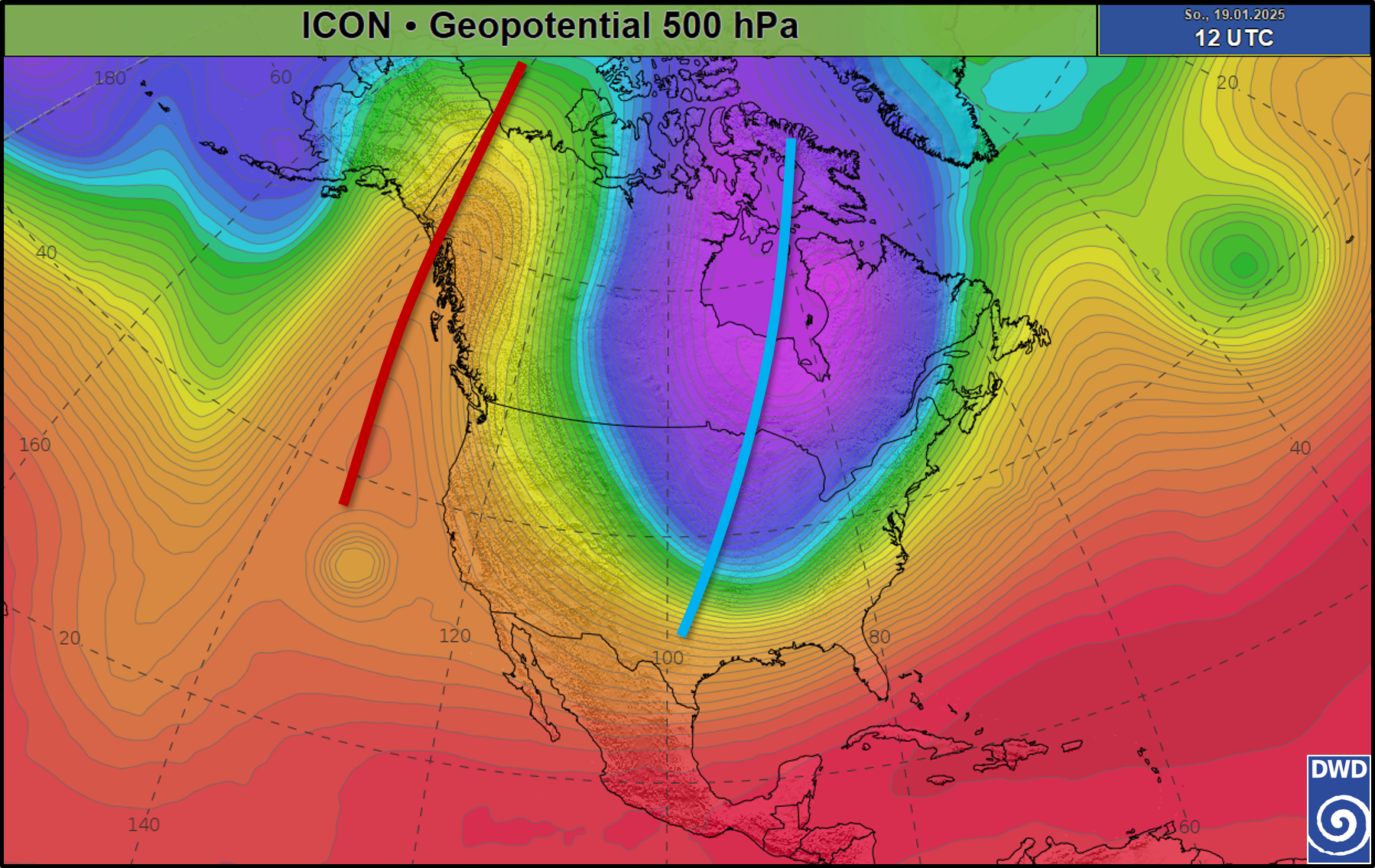

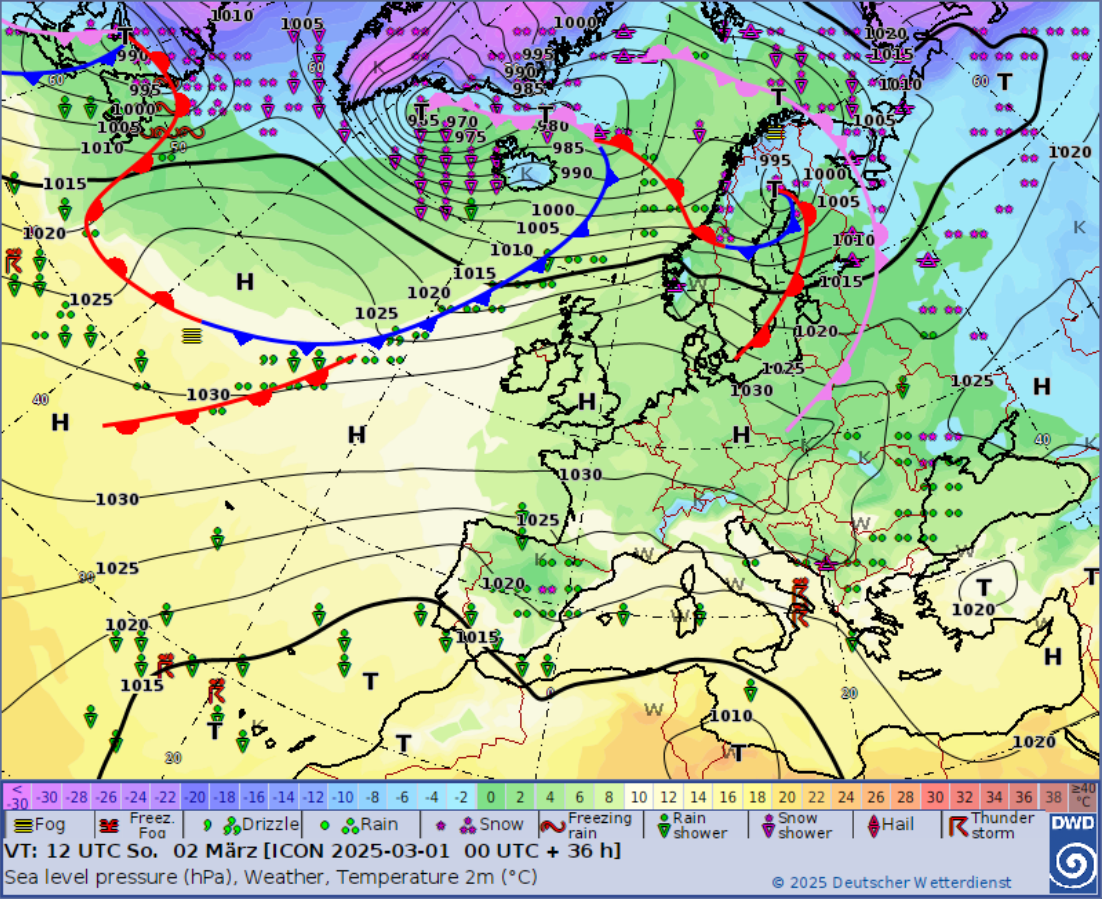

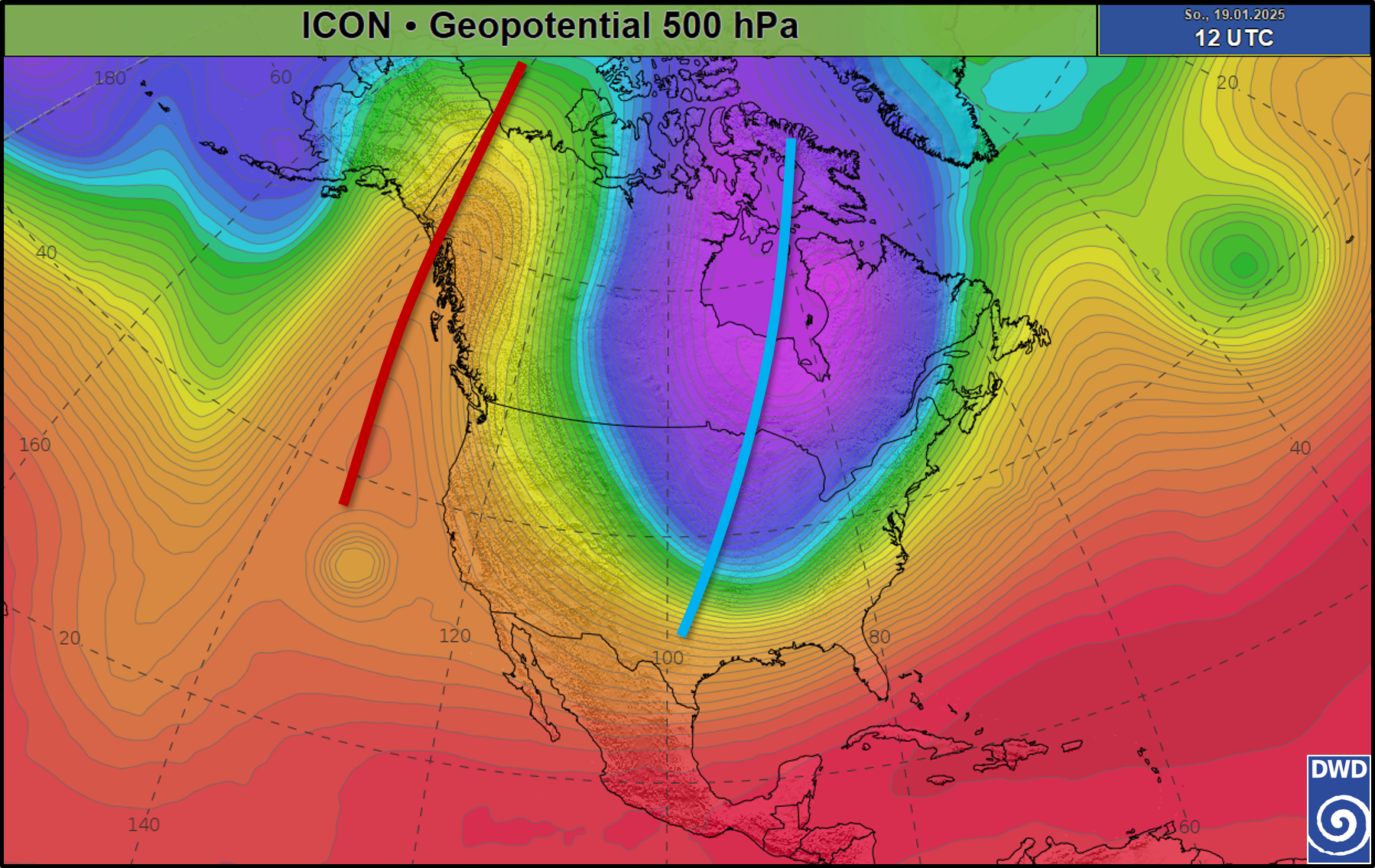

Dieses Wellenmuster gibt es in unterschiedlicher Ausprägung zu jeder Zeit in der Atmosphäre. Abbildung 2 zeigt beispielhaft das Geopotential in 500 hPa und lehrbuchhaft Rossby-Wellen über den USA. Hohes Geopotential ist durch rötliche Farben dargestellt. Die rote Linie ist die Keilachse. Dem gegenüber steht niedriges Geopotential in violetten Farben mit der durch eine blaue Linie abgebildeten Trogachse. Hier ist nur eine zweidimensionale Darstellung zu sehen. Den Keil muss man sich als Wellenberg und den Trog als Wellental vorstellen.

Abb. 2: Geopotential in 500 hPa über Nordamerika mit Höhenkeil (rot) und Höhentrog (violett).

Wie im Ozean können sich auch diese atmosphärischen Wellen immer weiter aufschaukeln, bis sie manchmal (nicht immer!) zu brechen beginnen, was im Lebenszyklus einer solchen Welle das Endstadium darstellt. Diese Entwicklung ist insofern von großem Interesse, als dass daraus unter anderem Blockierungslagen entstehen können, die dafür sorgen, dass Hoch- oder Tiefdruckgebiete über lange Zeit an Ort und Stelle liegen bleiben. Dies kann im Sommer anhaltende Hitzewellen und Trockenheit, aber auch heftige Niederschläge hervorrufen, je nachdem auf welcher Seite der Blockierung man sich befindet.

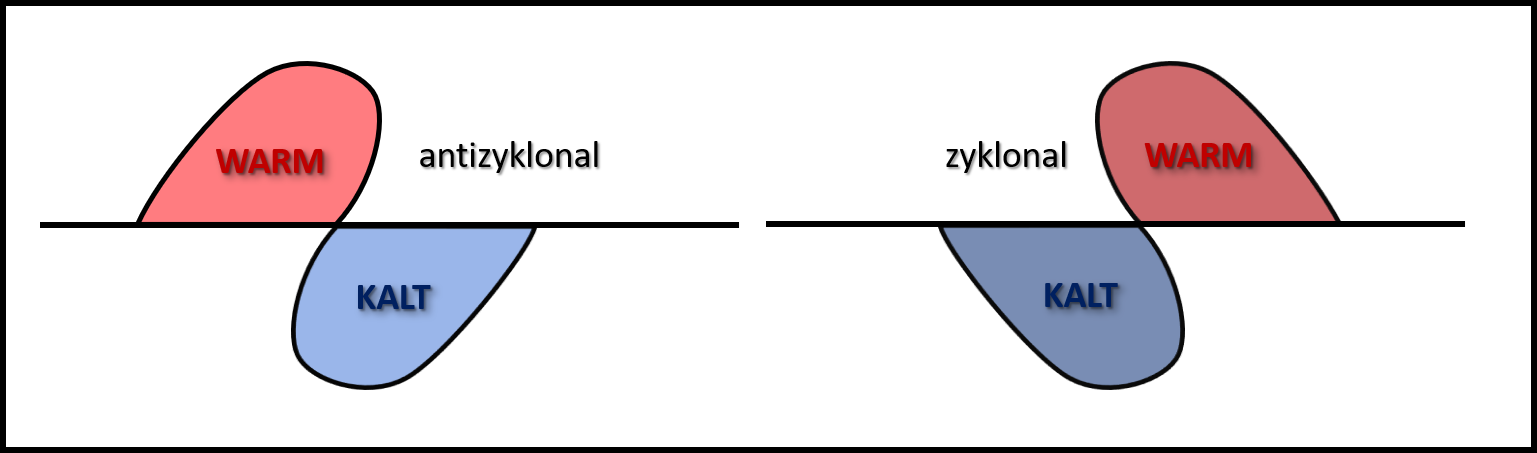

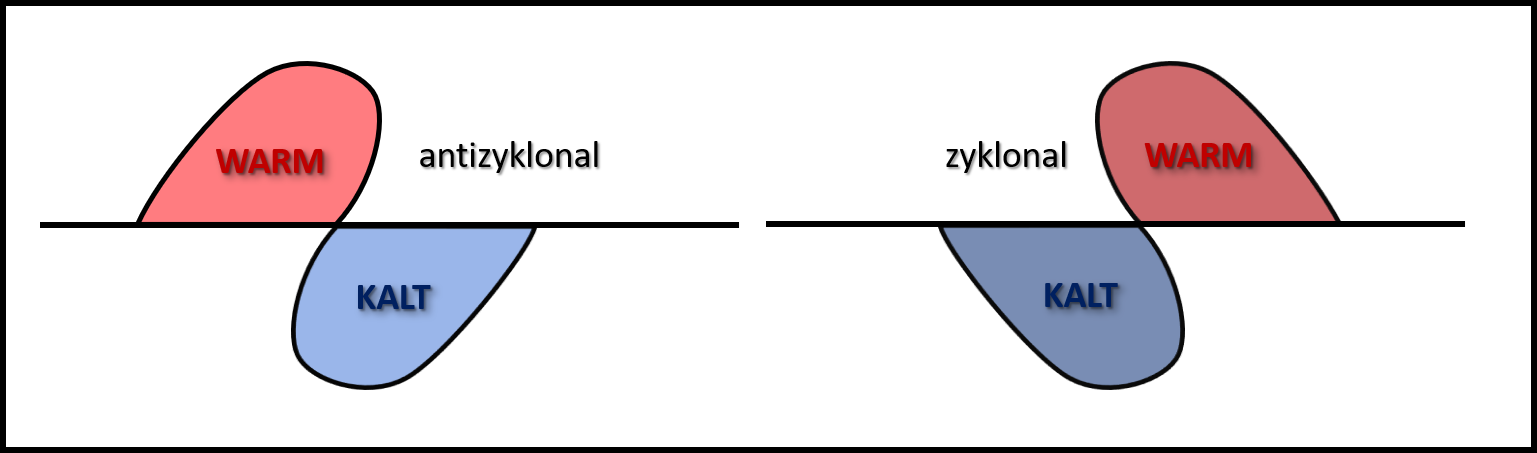

Dabei unterscheidet man zwei Arten des Wellenbrechens: das antizyklonale und zyklonale Brechen der Wellen. Beides ist schematisch für die Nordhalbkugel gültig in Abbildung 3 skizziert.

Abb. 3: Schema der Vorstufe von antizyklonalem und zyklonalem Brechen von Rossby-Wellen.

Die genaue Definition des Wellenbrechens würde den zeitlichen Rahmen dieses Tagesthemas sprengen. In Kürze beschrieben, findet beim antizyklonalen Brechen ein massiver Vorstoß warmer Luftmassen polwärts statt, was in einer sich weit nördlich festsetzenden blockierenden Antizyklone resultieren kann. Beim zyklonalen Brechen hingegen gräbt sich die kalte Luftmasse weit nach Süden, gleichzeitig wird vorderseitig warme Luft nach Norden befördert und nicht selten endet diese Konstellation in einer „Hoch-über-Tief“ Blockierungslage.

Ob nun wellend oder blockierend, Rossby-Wellen sind faszinierend und prägend für das Wetter in unseren mittleren Breiten. Sie entscheiden, ob es abwechslungsreich oder persistent wird, ob es nur unbeständig oder aber gefährlich in Form von anhaltenden Hitzewellen oder heftigen Niederschlägen wird.

Dipl.-Met. Julia Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 05.03.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst