Pazifische Taifunbilanz 2024

Von einer wirklichen „Saison“ kann man eigentlich nicht so recht sprechen, denn Taifune können sich über dem Pazifik das ganze Jahr über bilden. Dennoch gibt es einen Hauptaktivitätszeitraum, der sich von Juli bis November erstreckt. Spricht man von einem pazifischen Taifun, so ist die Rede von einem tropischen Wirbelsturm, der sich in einem Bereich nördlich des Äquators sowie zwischen 100 und 180 Grad östlicher Länge bewegt. Während die Benennung von Hurrikanen (tropische Wirbelstürme über dem Nordatlantik und Ostpazifik) allein dem Nationalen Hurrikan Center (NHC) in Miami obliegt, können die Namen pazifischer Stürme – je nach genauem Entstehungsgebiet beziehungsweise genauer „Wirbelzone“ – von zwei Einrichtungen vergeben werden: der Japan Meteorological Agency (JMA) und der Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA). Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass ein und derselbe Sturm zwei Namen führt, was dieses Jahr auch hin und wieder vorkam.

Benannt werden von der JMA dabei alle Stürme die eine zehnminütige mittlere Windgeschwindigkeit von 65 km/h überschreiten. Die PAGASA vergibt bereits ab einem Zehnminutenmittel von 39 km/h einen Namen, allerdings nur, wenn sich der Wirbel innerhalb des philippinischen Verantwortungsbereich zwischen 115 und 135 Grad östlicher Länge sowie 5 und 25 Grad nördlicher Breite aufhält. PAGASA benennt im Gegensatz zu JMA damit also auch tropische Tiefs. Von einem Taifun spricht man übrigens ab einem zehnminütigen Geschwindigkeitsmittel von 118 km/h und von einem schweren Taifun (auch Supertaifun genannt) ab 185 km/h, was der Kategorie 3 auf der fünfteiligen Saffir-Simpson-Skala entspricht.

Soweit zum Hintergrundwissen. Blicken wir nun einmal auf die Prognosen, die im Vorfeld der Hauptsaison erstellt wurden. Das englische Tropical Storm Risk Konsortium (TSR) prognostizierte im Mai 2024 eine leicht unterdurchschnittliche Saison mit 25 Tropischen Stürmen, von denen sich 15 zu Taifunen und davon wiederum 7 zu schweren Taifunen entwickeln sollten. Als Begründung wurde hauptsächlich die Umwandlung von El Nino in ein La-Nina-Event angeführt. Dabei handelt es sich grob gesagt um großräumige Zirkulationsmuster über dem Pazifik. PAGASA sagte im Januar 2024 für das erste Halbjahr 0 bis 6 tropische Systeme voraus (inkl. tropischer Tiefs, die beim TSR nicht berücksichtigt wurden) und im Juni 10 bis 17 Systeme für das zweite Halbjahr voraus. Das sind insgesamt also 10 bis 23 tropische Entwicklungen – wohlgemerkt nur in der vergleichsweise kleinen Region, für die sich PAGASA verantwortlich zeigt.

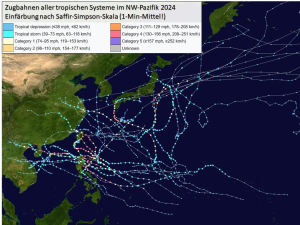

Im Mittel (1991-2020) treten übrigens 25,5 tropische Stürme auf, davon 16 Taifune und davon wiederum 9,3 schwere Taifune. Tatsächlich aufgetreten sind bisher 25 Tropenstürme, von denen 12 zu Taifunen und davon wiederum 4 zu schweren Taifunen heranreiften. Ihre Zugbahnen sind in Abbildung 1 aufgeführt. Damit verlief 2024 tatsächlich etwas unterdurchschnittlich, vor allem was die Anzahl schwerer Taifune angeht. Zudem hatte die „Saison“ mit Taifun „Ewiniar“ den fünftspätesten Startzeitpunkt seit Beginn der dortigen Wetteraufzeichnungen. Er entwickelte sich am 23. Mai südöstlich von Palau. Danach ging es vergleichsweise ruhig weiter. Im Juni gab es sogar überhaupt keinen Sturm – das erste Mal seit 2010. Erst Mitte Juli machte Taifun „Gaemi“ (von PAGASA als „Carina“ getauft) leider unmissverständlich klar, dass man sich am Beginn der Hauptaktivitätszeit befand. Er zog zweimal auf Land (zunächst in Taiwan, danach in China) sorgte zugleich aber auch auf den Philippinen für enorme Regenfälle, was dort zu 126 Toten führte.

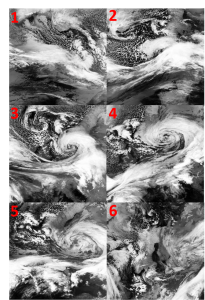

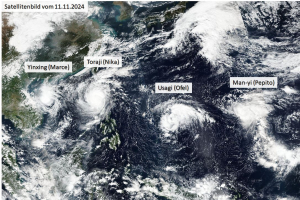

Im August legte die Taifunsaison dann so richtig los und hielt – mit einer kleinen „Schwächelphase“ im Oktober – bis etwa Mitte November an. Als schwere Taifune gingen dabei „Yagi“ („Enteng“, 195 km/h), „Krathon“ („Julian“, 195 km/h), „Kong-rey“ („Leon“, 185 km/h) und „Man-yi“ („Pepito“, 195 km/h) in die Geschichte ein. In Klammern steht jeweils der Name, den PAGASA vergeben hatte, sowie das maximale Zehnminutenmittel der Windgeschwindigkeit. Ein beeindruckendes Satellitenbild ergab sich am 11. November, als sich vier tropische Systeme gleichzeitig zeigten, die zudem allesamt eine ähnliche Zugbahn hatten, nämlich über den Norden der Philippinen hinweg Richtung Vietnam, China oder Taiwan.

Doch so schön solche Bilder auch sind, so zerstörerisch sind die Kräfte, die am Boden wirken. Die traurige Bilanz dieses Jahr waren 1255 Tote und Schäden in Höhe von rund 26 Milliarden US-Dollar, was die pazifische Taifunsaison 2024 zur tödlichsten seit 2013 und fünftteuersten jemals macht.

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 17.12.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst