Turbulentes Wetter zum Jahresstart

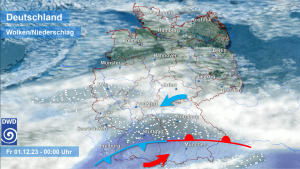

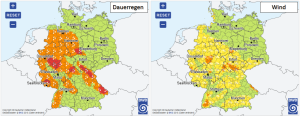

Zunächst einmal Ihnen allen ein frohes neues Jahr, liebe Leserinnen und Leser! Sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Unsere Warnkarte startet auf jeden Fall gut gefüllt ins neue Jahr. Darin zu finden sind Warnungen vor zum Teil ergiebigem Dauerregen und Wind. Heute tagsüber steht dabei zunächst einmal der Wind im Fokus, der sich vor allem in der Mitte und dem Süden sehr lebhaft, im Bergland mitunter auch stürmisch präsentiert. Ansonsten zeigt sich das Neujahrswetter häufig von seiner unbeständigen und wolkenreichen Seite. Im Südosten laden dagegen weitgehend trockene Bedingungen und etwas Sonnenschein zu einem Neujahrsspaziergang ein.

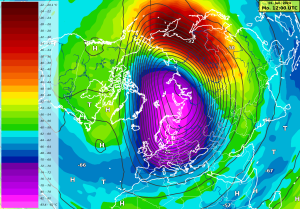

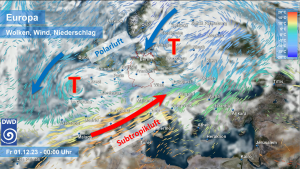

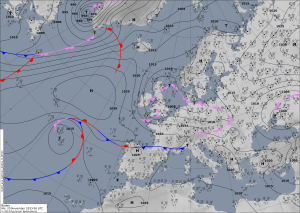

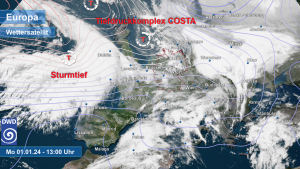

Verantwortlich für unser Wetter ist dabei Tiefdruckkomplex COSTA über den Britischen Inseln – noch! Denn über dem Atlantik nähert sich langsam aber sicher Tief DIETMAR, dessen Ausläufer in der kommenden Nacht zum Dienstag mit teils kräftigem Regen auf Deutschland übergreifen. Verstärkt werden diese Regenfälle durch ein kleinräumiges Sturmtief, das sich am Südrand von DIETMAR formiert und in der Nacht zum Mittwoch bereits über der Nordsee liegt.

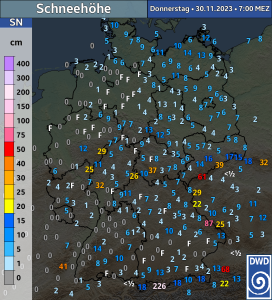

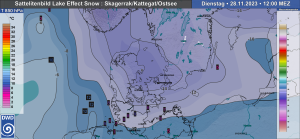

In der Folge kommt es ab der Nacht zum Dienstag bis in den Mittwoch hinein verbreitet zu teils kräftigem und vor allem in den Mittelgebirgen zu langanhaltendem und mitunter ergiebigem Regen. Mit Blick auf die aktuelle Hochwassersituation in Teilen Deutschlands sind das natürlich alles andere als gute Nachrichten. Aktuelle Infos dazu finden Sie übrigens unter. Kleiner Nebenschauplatz: In den östlichen Mittelgebirgen kann es zu Beginn der Niederschläge, also ab Dienstagfrüh, erst einmal ein paar Zentimeter Neuschnee geben, ehe sie beim Übergang in Regen wieder ruckzuck wegtauen.

Tja und das Sturmtief trägt den Wortteil „Sturm“ nicht umsonst im Namen, denn an seiner Südflanke wird es am Dienstag und Mittwoch in weiten Teilen des Landes sehr windig bis stürmisch, auf den Bergen und an der Nordsee droht schwerer Sturm. Aber nicht nur an der Südflanke, auch an der Nord- beziehungsweise Nordostflanke des Tiefs wird es stürmisch, was hauptsächlich die Ostsee betrifft. Über Skandinavien thront nämlich ein kräftiges Hochdruckgebiet, sodass sich zwischen den beiden Druckgebilden ein kräftiger Druckgradient aufbauen kann.

Welchen Weg das Sturmtief danach einschlägt, ist noch sehr unsicher. Einig ist sich die Modellwelt dagegen, dass es sich im Laufe des Mittwochs langsam abschwächt. Von einer Wetterberuhigung kann man aber nicht wirklich sprechen, denn zum einen bleibt es auch am Mittwoch und Donnerstag weiterhin sehr unbeständig mit zum Teil kräftigen Schauern und zum anderen zum anderen wird es am Donnerstag im Süden noch einmal sehr windig.

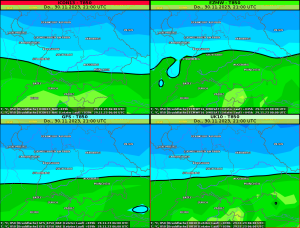

Summiert man die Niederschlagsmengen von der kommenden Nacht zum Dienstag bis Donnerstag auf, so kommt man verbreitet auf 15 bis 30 l/qm, vom Südwesten bis in den Nordwesten und über Teilen der Mitte auf etwa 30 bis 50 l/qm und im Weststau mancher Mittelgebirge auf 50 bis 80 l/qm innerhalb von 48 bis 60 Stunden. Das muss allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn in der Nacht zum Freitag soll nach jetzigem Stand bereits das nächste Tief mit Niederschlägen von Westen auf Deutschland übergreifen. Die genaue Zugbahn dieses Tiefs ist allerdings noch sehr unsicher, genauso wie die damit zusammenhängenden Niederschlagsschwerpunkte.

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 01.01.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst