Bilanz des winterlichen Meereismaximums in der Arktis

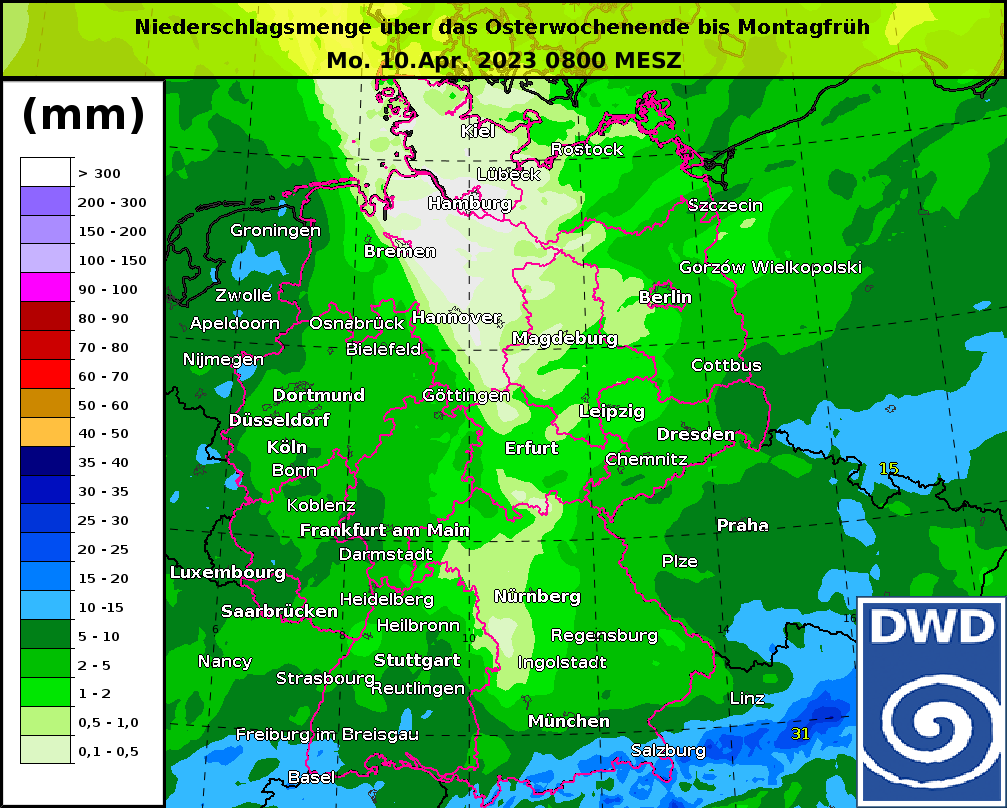

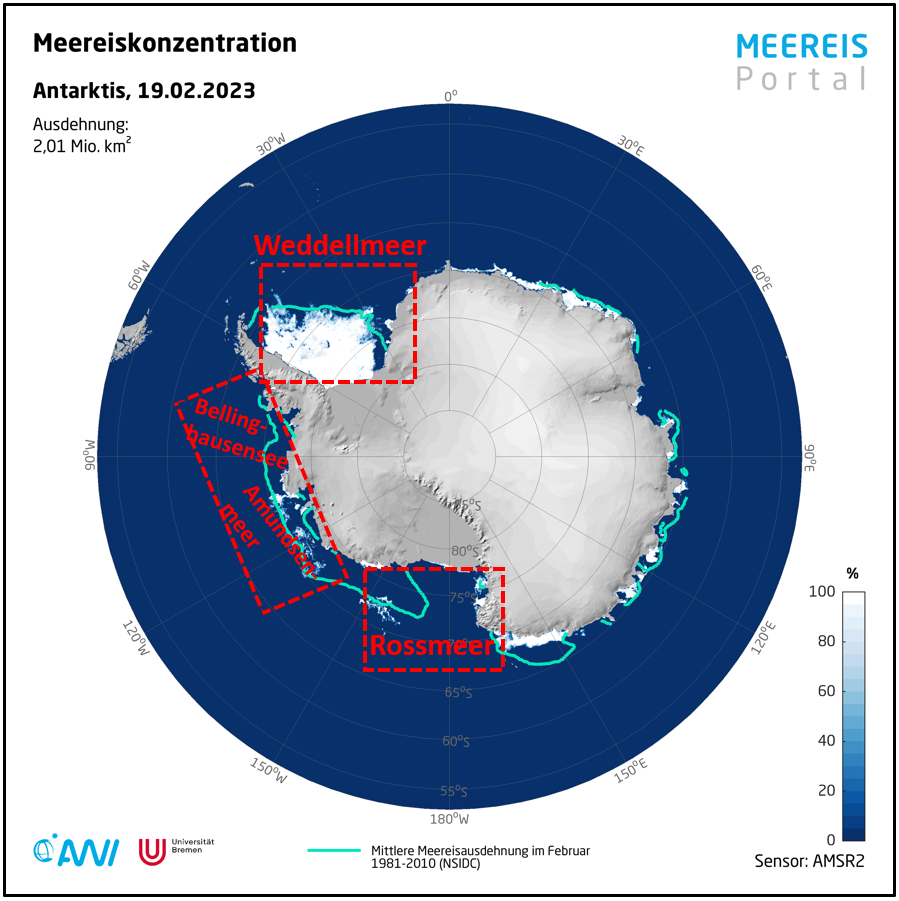

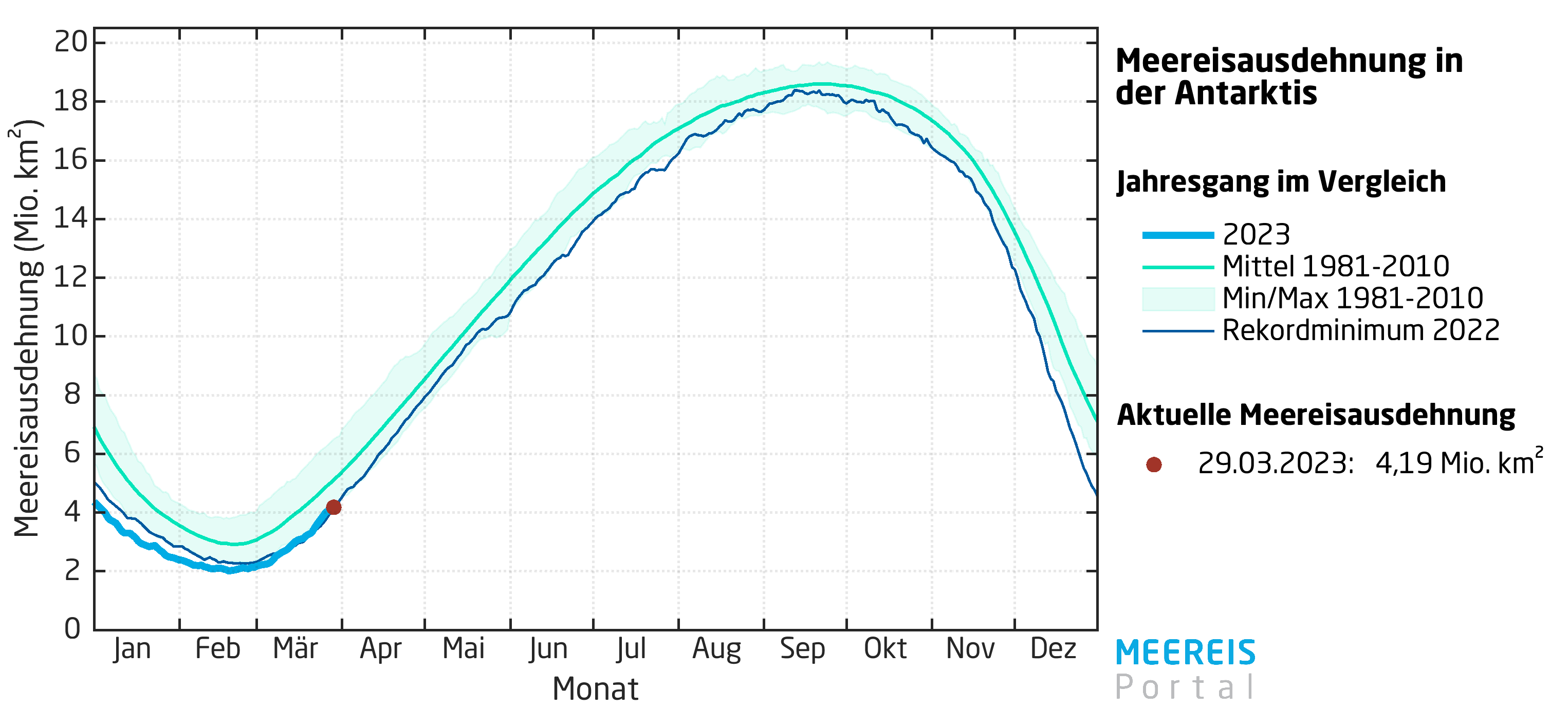

Nachdem wir uns vergangene Woche der südlichen Polregion – genauer gesagt dem neuerlichen Rekordminimum in der saisonalen sommerlichen antarktischen Meereisbedeckung – gewidmet haben (siehe auch Thema des Tages vom 30.03.2023), machen wir heute einen dazu konträren Ausflug in die Nordpolarregion. Die Arktis ist umgeben von den Landmassen Eurasiens, Nordamerikas und Grönlands und bildet den kleinsten und kältesten Ozean der Erde. Während in der Antarktis im Februar die Schmelzsaison ihr saisonales Ende fand, ging etwa Anfang März, kurz vor Ende der Polarnacht, in der Arktis die Gefriersaison zur Neige und die maximale Meereisausdehnung wurde erreicht.

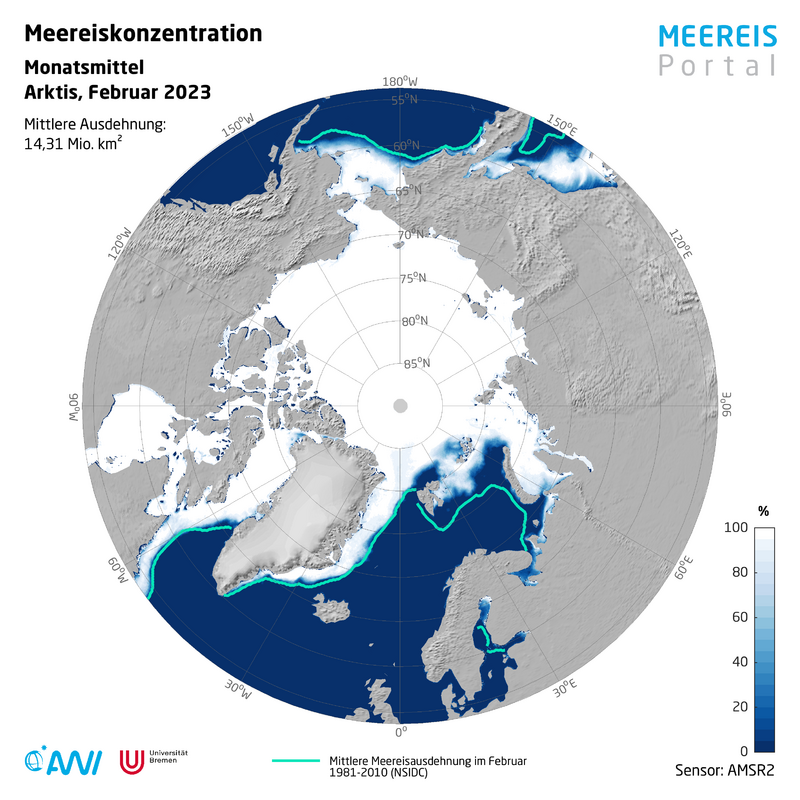

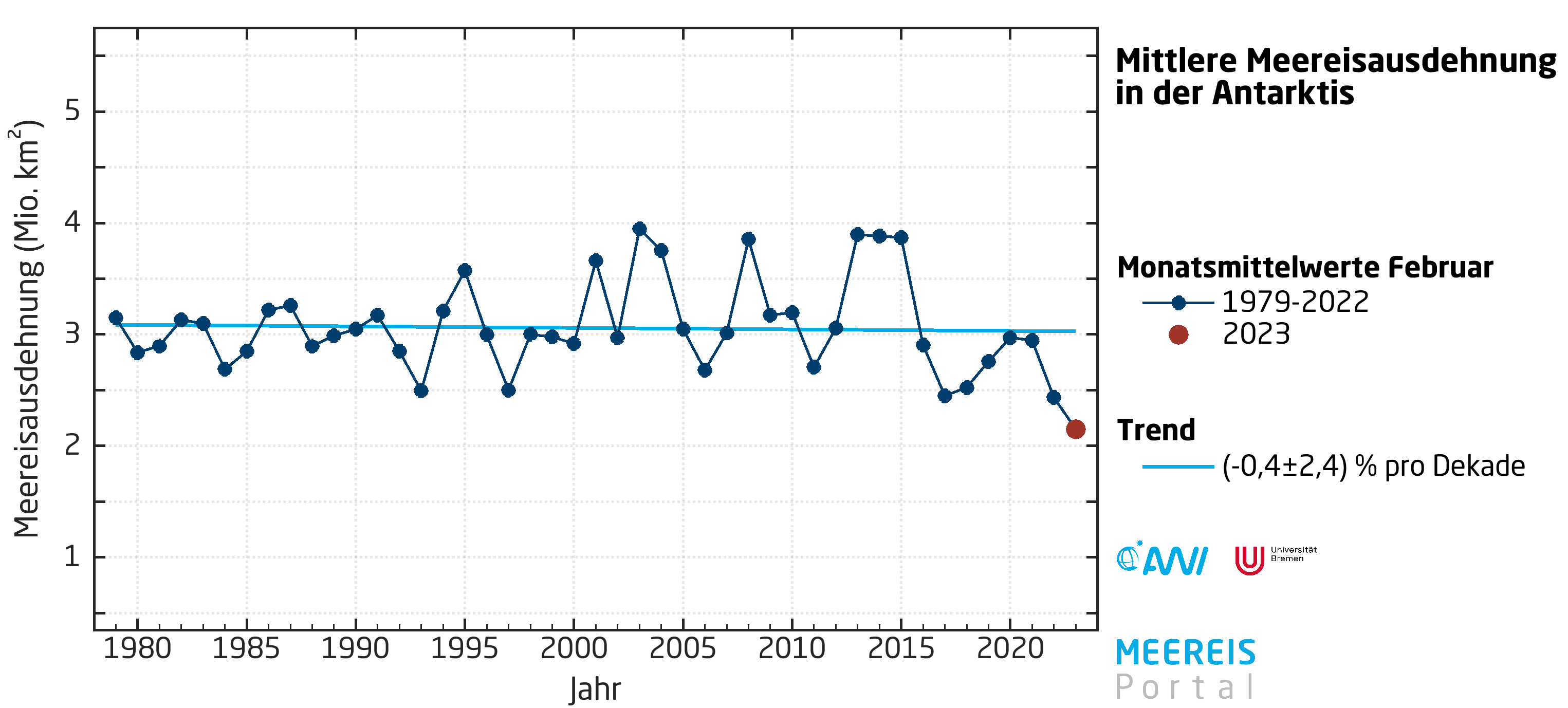

Im Februar lag das tägliche Meereiswachstum im Laufe des Monats in etwa im langjährigen Durchschnitt. Der Monatsbeginn war von Perioden mit einer schnellen Zunahme geprägt. Ab der Monatsmitte waren die Veränderungen jedoch nur noch geringer Natur. Für die Jahreszeit ist dies allerdings nicht ungewöhnlich, da sich das Eiswachstum generell verlangsamt und der Eisrand anfällig für Winde ist, die die Eisdecke entweder zusammendrücken oder ausdehnen. Insgesamt betrug im Februar die durchschnittliche arktische Meereisaudehnung nach den Berechnungen des Meereisportals 14,31 Mio. km² (siehe Abbildung 1), was dem siebtniedrigsten Wert seit dem Beginn der Satellitenaufzeichnungen von 1979 entspricht. Das National Snow and Ice Data Center (NSIDC) ermittelte bei einer leicht abweichenden Daten- und Berechnungsgrundlage eine mittlere Flächenausdehnung von etwa 14,18 Mio. km², der sich als drittniedrigster Februarwert in den dortigen Aufzeichnungen einsortiert.

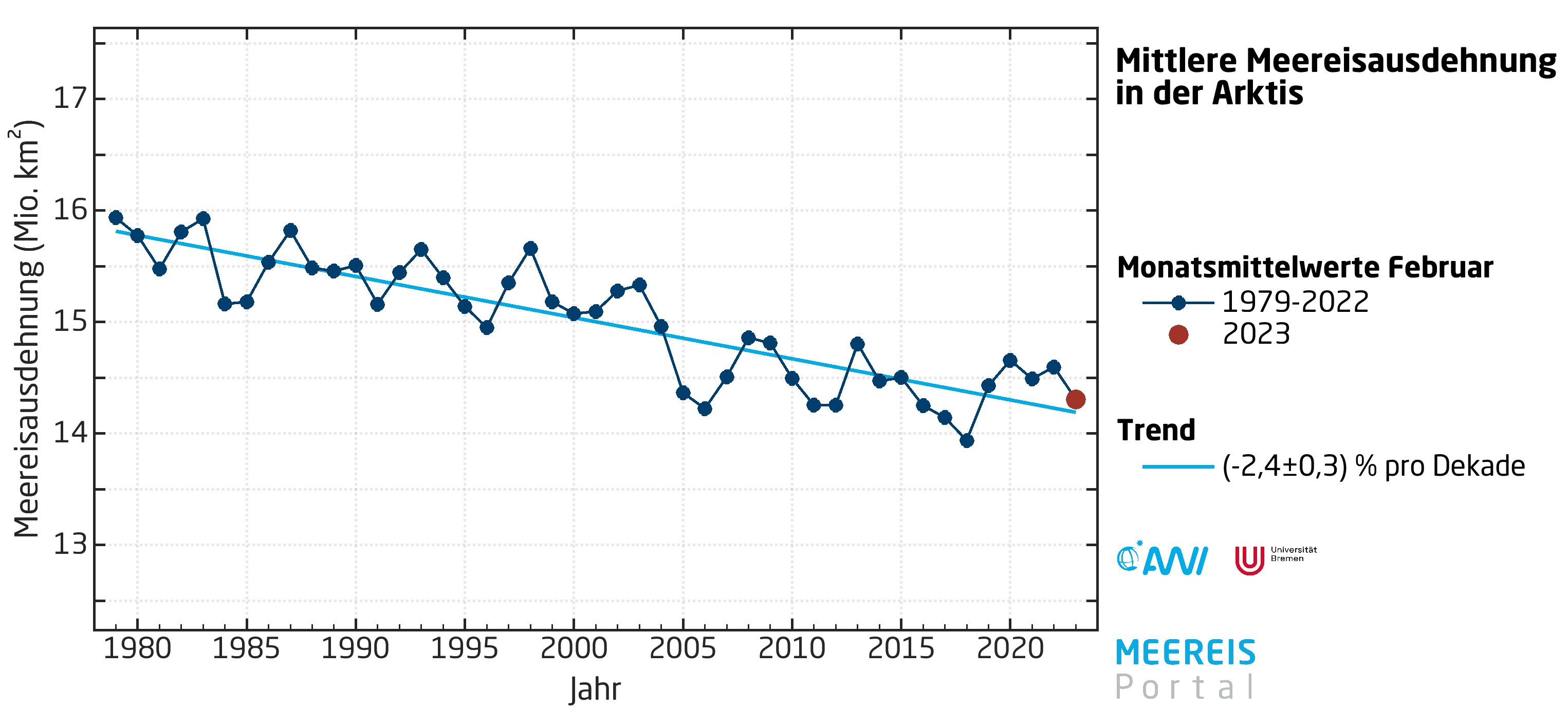

Die mittlere Meereisausdehnung der Monate Februar und März (hier nicht gezeigt) weist einen langjährigen negativen Flächenverlust von 2,3 % pro Jahrzehnt aus (Abbildung 2). Seit Beginn der Satellitenerfassung 1979 hat die Februarausdehnung etwas mehr als 1,7 bis 1,86 Mio. km² eingebüßt, was in etwa der fünffachen Fläche Deutschlands entspricht.

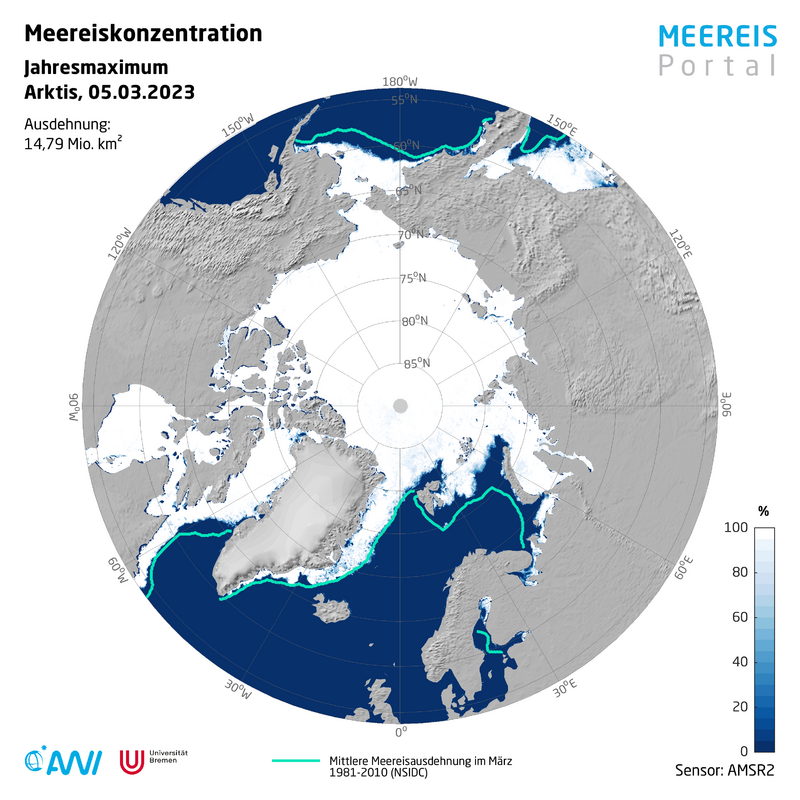

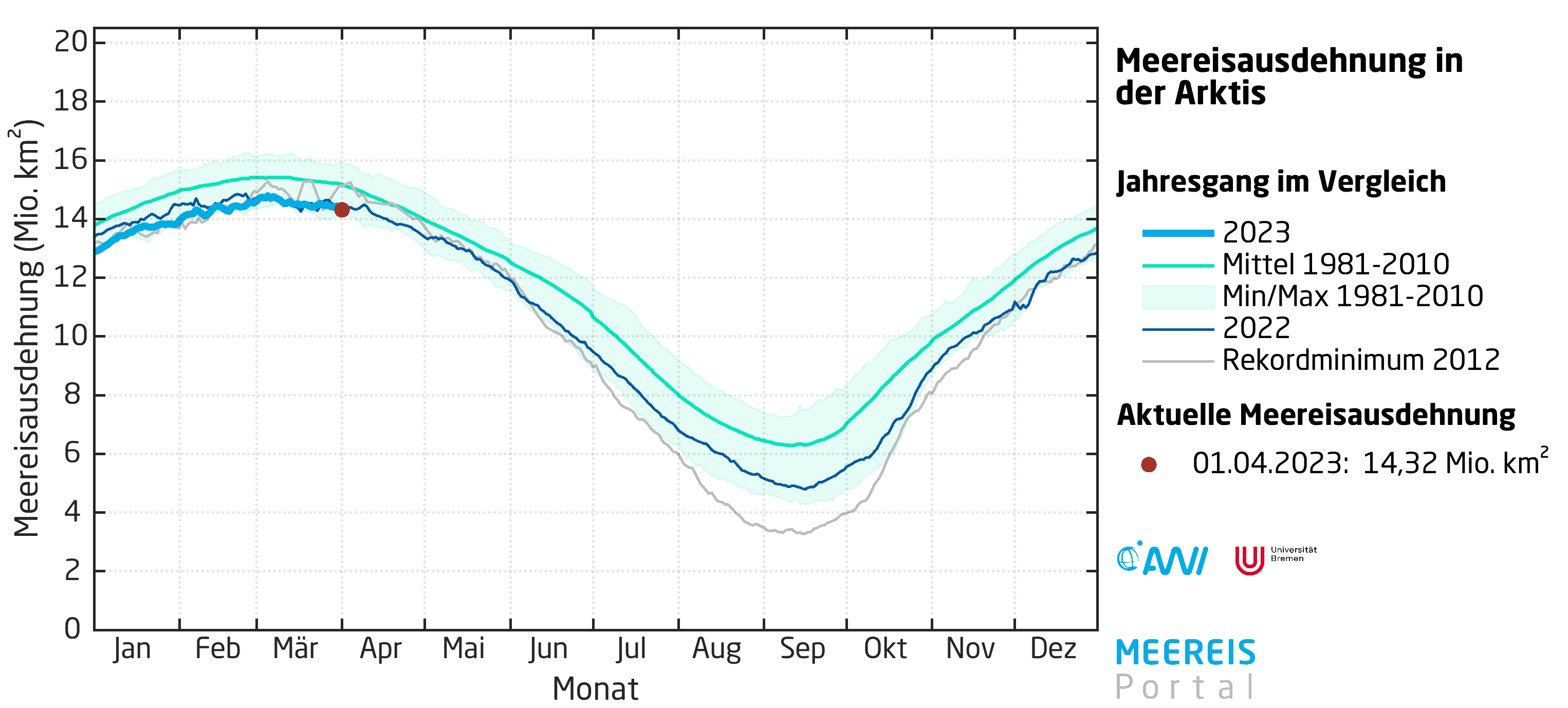

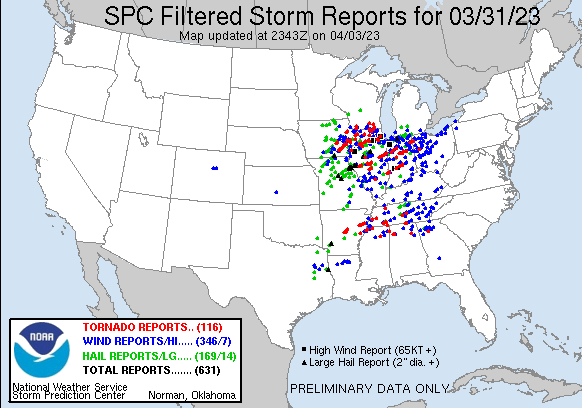

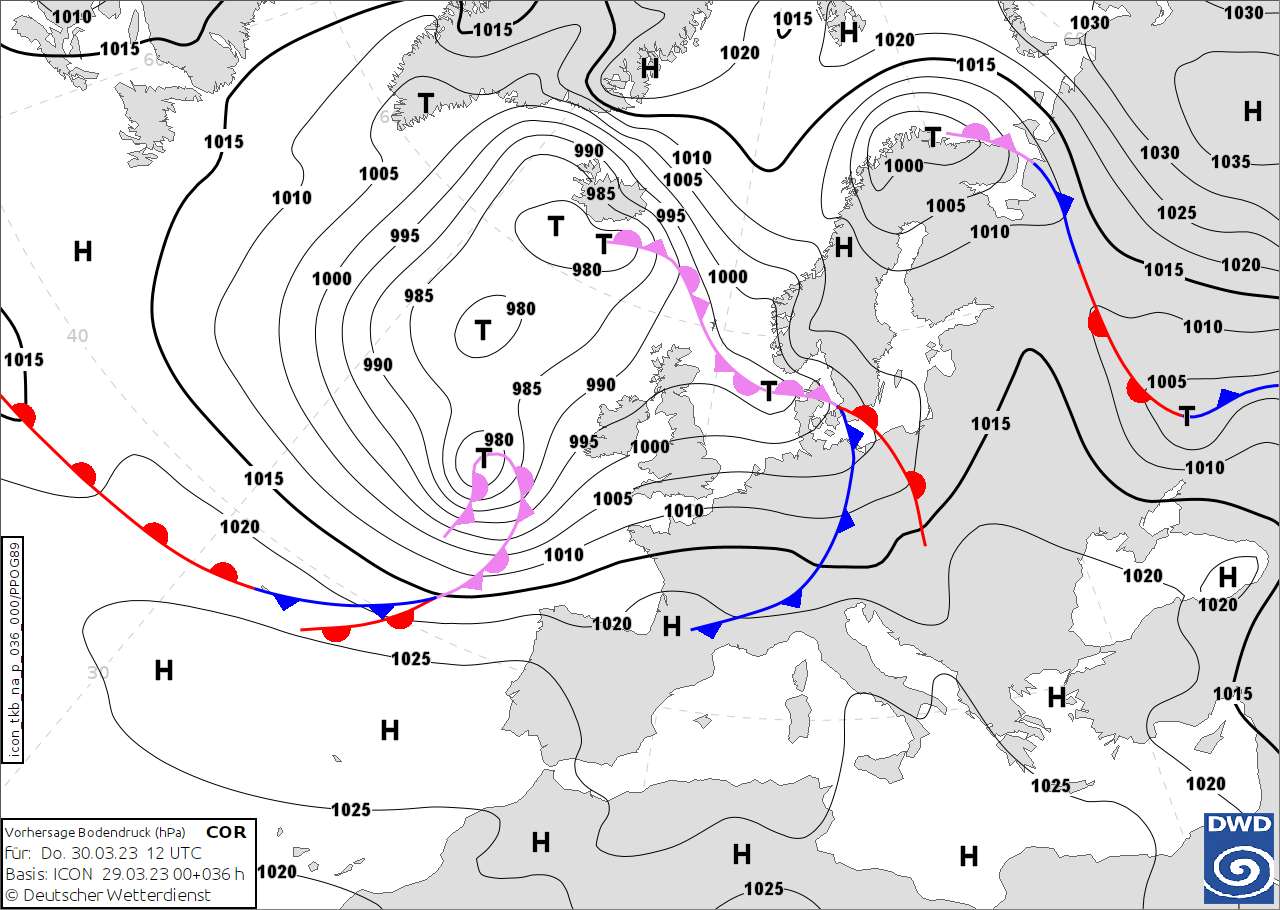

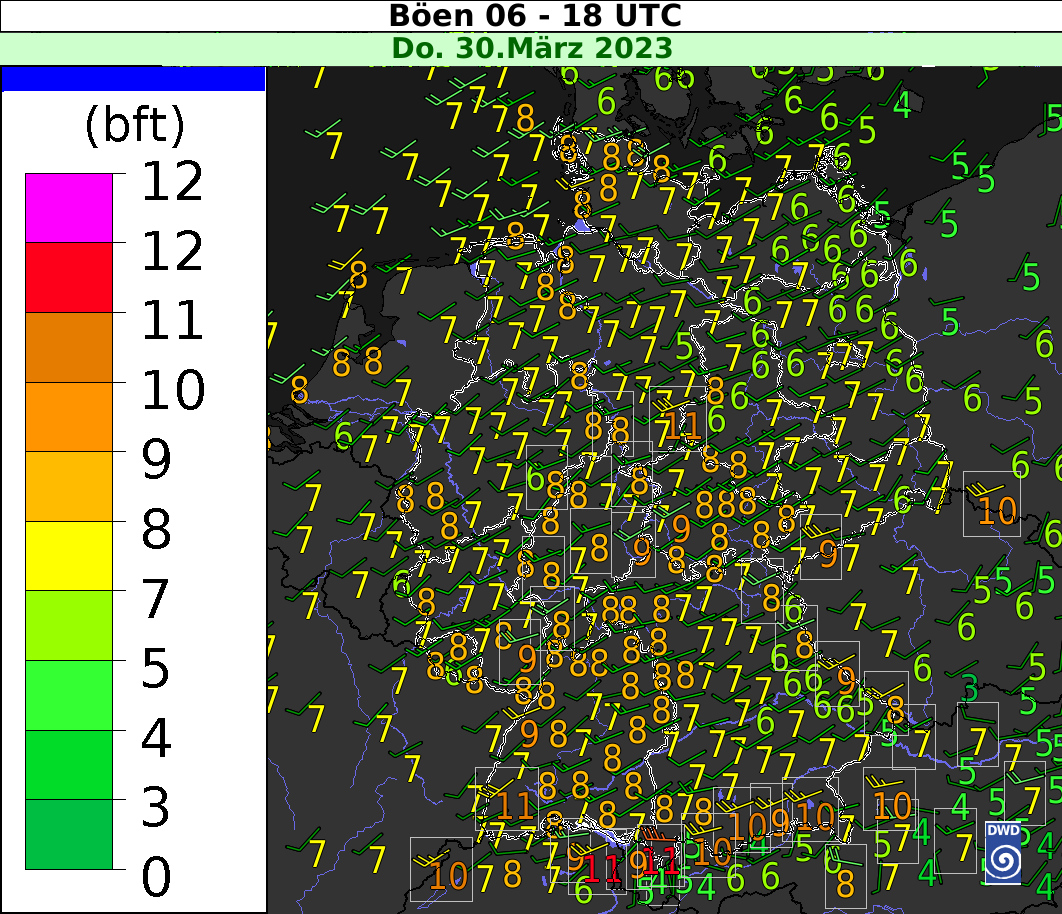

Das winterliche Maximum der Eisbedeckung in der Arktis wurde schließlich nach den Auswertungen der täglichen Satellitenaufnahmen vom Meereisportal auf den 5. März 2023 (6. März – NSIDC) datiert und erreichte einen Wert von 14,79 Mio. km2 (14,62 Mio. km2 – NSIDC). Nach dem 5. März folgte merklich der Übergang in die Schmelzsaison in der Arktis mit einem kontinuierlichen Rückgang der Ausdehnung an den Eisrändern (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4). Regional blieb die Ausdehnung vor allem in der Barentssee, aber auch dem Ochotskischen Meer, der nördlichen Labradorsee und dem St.-Lorenz-Golf (in Abbildung 1 und 3 nicht mehr abgebildet) unter dem langjährigen Durchschnitt. In der Beringsee hingegen vielen die Defizite nicht ganz so stark aus wie in einigen anderen Jahren.

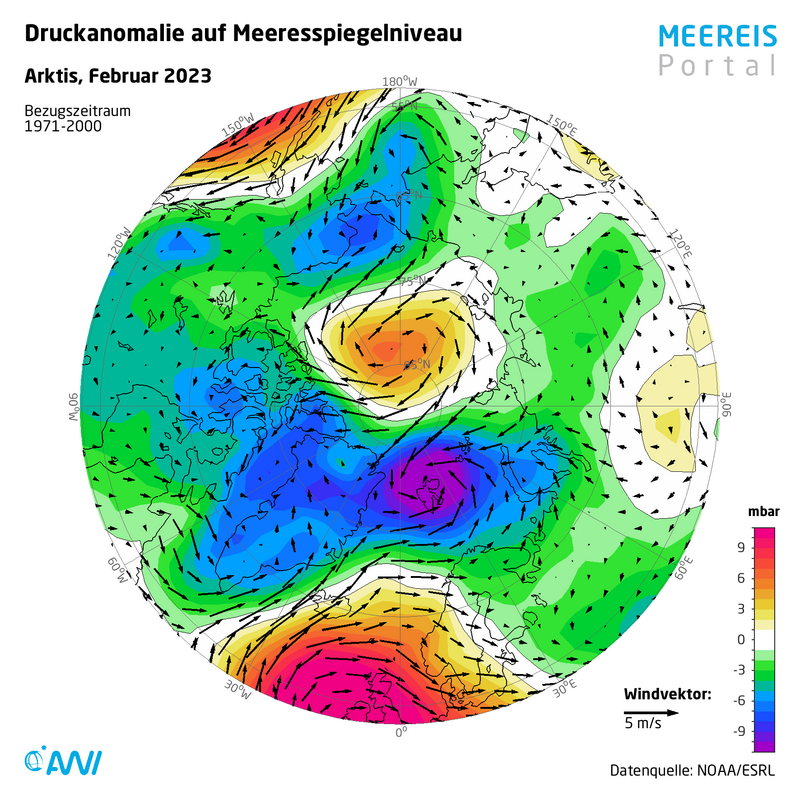

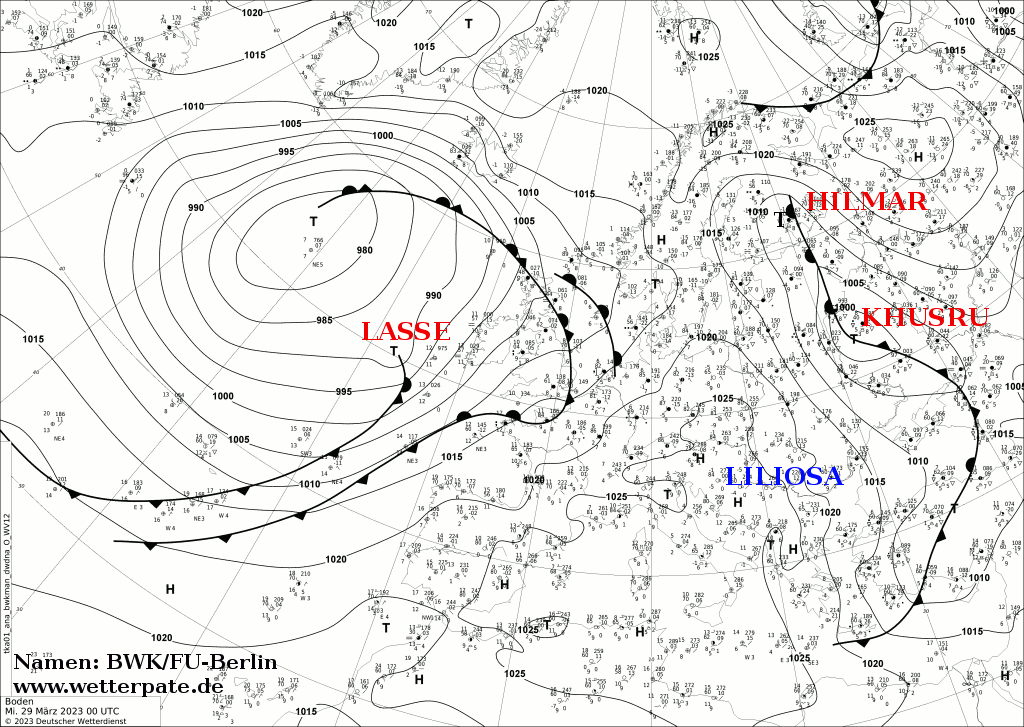

In den letzten Jahren hat die geringe Meereisausdehnung in der Barents- und Karasee den insgesamt negativen Trend beim winterlichen arktischen Meereis verstärkt. Im Februar half auch eine ausgeprägte Druckkonstellation dabei diesen negativen Trend zu unterstützen. So zeichnete sich das Muster der Druckanomalien auf Meeresspiegelniveau im Februar durch besonders niedrigen Druck über Svalbard in Verbindung mit hohem Druck über dem zentralen Arktischen Ozean und Sibirien aus (siehe Abbildung 5). Dies entspricht einer stark positiven Phase der Arktischen Oszillation, einem großräumigen Modus der arktischen Klimavariabilität. Die Kombination aus Tiefdruck über Spitzbergen und Hochdruck über dem zentralen Arktischen Ozean trug dazu bei, dass relativ warme Luft aus dem Süden über den Nordatlantik in die Barentssee gelangte, wohingegen kalte arktische Luft in Richtung Beringsee vorstoßen konnte.

In diesem Zusammenhang befasst sich auch eine neue Studie mit der Rolle der atmosphärischen Flüsse als Beitrag zu diesem Prozess. Atmosphärische Flüsse bringen warme, feuchte Luft aus den Tropen und Subtropen heran und können für stärkere Regenfälle sorgen (mehr dazu auch im Thema des Tages vom 11.01.2023). Zudem erhöht die damit einhergehende Bewölkung die zur Oberfläche gerichtete langwellige Strahlung, die eine zusätzliche Erwärmung bewirkt. Beide Prozesse können somit zur Meereisschmelze beitragen. Der Studie zufolge gelangen mehr atmosphärische Flüsse in die eurasische Arktis als früher, was zu einer geringeren Eisbildung oder zum Schmelzen des dünnen Eises in den Monaten November bis Januar führt.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 03.04.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst