Wie Dürre Gewittern in die Hände spielen kann

/0 Kommentare/in Wetter, Klima, Thema des Tages, Wind/von WINDINFOGewitter sind im Sommer ein gewohntes Phänomen. Sturm, Starkregen und Hagel gehören dabei zu den gängigen Begleiterscheinungen und können mal mehr und mal weniger heftig ausfallen. Welches dieser Phänomene in welcher Intensität auftritt; diese Frage ist mitunter gar nicht einfach zu beantworten, denn dabei greifen ziemlich viele meteorologische Zahnrädchen ineinander, verwoben in einem komplexen Zusammenspiel. Grundlegend erforderlich sind ein gewisses Maß an Luftfeuchte, Labilität der Luftmasse und Hebungsantrieb, der die Labilität zur Entfaltung kommen lässt (siehe zum Beispiel auch Thema des Tages vom 9. Mai 2021). Nicht notwendig, aber verschärfend, ist zusätzlich noch die Scherung. Damit wird die Geschwindigkeits- und Richtungsänderung des Windes mit der Höhe quantifiziert. Es gilt: Je größer die Windscherung, desto „organisierter“ die Gewitter, und desto intensiver etwaige Begleiterscheinungen.

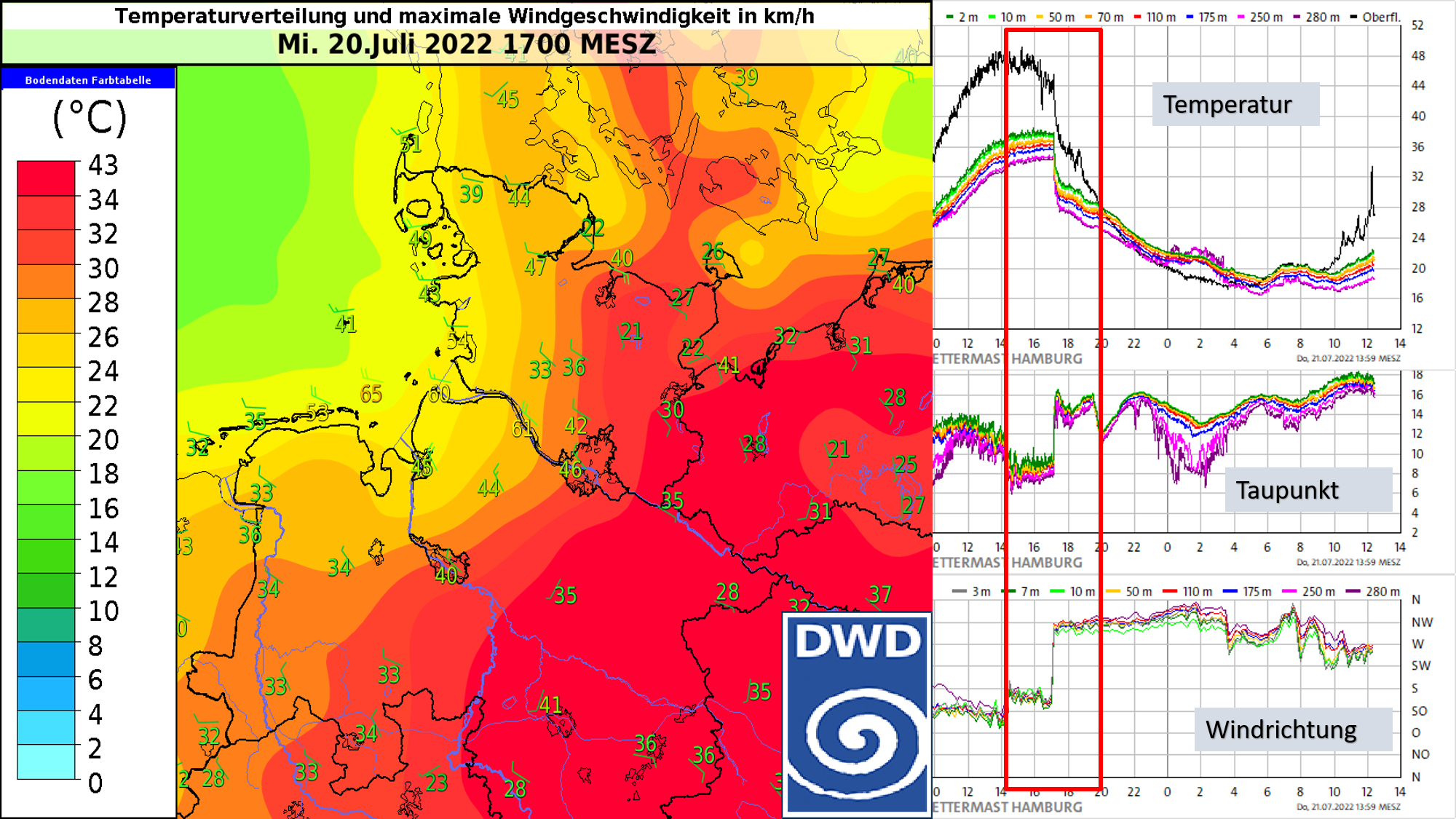

Doch wann fällt welche Begleiterscheinung wie heftig aus? Das hängt zunächst einmal von den Umgebungsbedingungen ab, in denen sich ein Gewitter entwickelt. Dabei spielen die bereits erwähnte Feuchte und die Windscherung die wichtigste Rolle. Je feuchter die Luft ist und je geringer die Scherung, desto kräftiger ist der Starkregen und desto langsamer bewegt sich eine Gewitterzelle. In einem solchen Fall herrscht hohe Starkregen- und damit Überflutungsgefahr. Bei hoher Windscherung rücken dann mögliche Sturm- oder Orkanböen eher in den Mittelpunkt. Oft spielt Starkregen dann keine so große Rolle mehr, weil die Zelle sich schneller bewegt und damit nicht mehr so viel Niederschlag an Ort und Stelle abladen kann. Aber auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. Hohe Windgeschwindigkeiten in der Höhe können bei neutral oder labil geschichteter Luftmasse „heruntergemischt“ werden, wie der Synoptiker dazu sagt. Der dahinterstehende physikalische Mechanismus nennt sich „Vertikaler Impulstransport“. Wie gut dieses „Herabmischen“ funktioniert, hängt dabei wiederum viel von der Feuchte in den untersten Luftschichten ab – der sogenannten Grenzschicht. Oft werden hier die untersten 1 bis 2 Kilometer betrachtet. Je trockener und labiler diese Grenzschicht ist, desto besser können etwaige Böen zum Boden transportiert werden. Ist die Grenzschicht dagegen feucht, funktioniert das Herabmischen nicht mehr so gut. Ein weiterer Faktor ist die Niederschlagsverdunstung, wenn ein Gewitter über eine trockene Grenzschicht zieht. In der trockenen Luft in Bodennähe verdunstet der Regen und kühlt dabei die Umgebungsluft weiter ab. Dadurch wird diese „schwerer“ beziehungsweise dichter und „fällt“ nach unten. Wind- und Sturm-, mitunter sogar Orkanböen sind dann das Ergebnis.

Dies ist nun die Stelle, wo langanhaltende Trockenheit ins Spiel kommt. Sie sorgt oft auch für eine entsprechende Austrocknung der Grenzschicht, da im Boden kaum noch Wasser vorhanden ist, welches verdunsten und so die Grenzschicht anfeuchten kann. Dadurch erhöht sich automatisch die Gefahr für heftige Windböen. Gleichzeitig ist oft die belaubte Vegetation ausgetrocknet und brüchig. Damit besteht zusätzlich ein hohes Risiko für gefährlichen Ast- und Baumbruch. Fällt Starkregen, kann der ausgetrocknete Boden das Wasser kaum noch aufnehmen. Somit erhöht sich wiederum zusätzlich die Erosions- und Überflutungsgefahr.

Man kann also erahnen, wie hier verschiedene Umweltfaktoren Einfluss auf andere nehmen und wie komplex das Zusammenspiel aller dieser Faktoren ist. Diese Situationen gilt es, bei jeder neuen Gewitterlage individuell zu beurteilen und entsprechend zu bewarnen. Entsprechend anspruchsvoll ist mitunter der Job des Vorhersagemeteorologen.

M.Sc. Felix Dietzsch

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 25.07.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst