Und wieder einmal ging in vielen Regionen Deutschlands das Weihnachtsfest bzw. der Jahreswechsel schneearm über die Bühne. Der Winter hat aber noch genügend Zeit, um seine Krallen erneut auszufahren, hat er doch im Dezember z.B. im Süden Deutschlands gezeigt, wozu er fähig sein kann. Doch es braucht keine Schneemassen, um z.B. den Autofahrern die Sorgenfalten ins Gesicht zu treiben. Neben der beinahe alltäglichen, in deren Dimension jedoch sehr unterschiedlich ausfallenden Glätteproblematik stehen Verwehungen ebenfalls weit oben auf der Liste der störenden winterlichen Faktoren. Diese können bereits bei einer geringen Schneehöhe und beständigem Wind auftreten.

Dabei betrifft das nicht nur die Autofahrer, sondern bei entsprechender Dimension auch Hausbesitzer, die verzweifelt versuchen die gesetzlich vorgeschriebene Räumungsmission z.B. ihrer Gehwege erfolgreich zu bewältigen, wenn sich hohe Schneeverwehungen vor ihnen auftürmen, die mit der Zeit die Tendenz haben, immer fester zu werden.

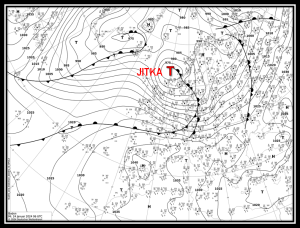

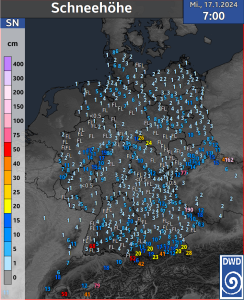

Ach ja, unter dem Begriff „Schneeverwehung“ ist nicht die seitliche Verfrachtung des Schnees durch den Winterdienst gemeint, die nicht selten zielgerecht auf den Gehwegen landet. Auch können Schweißperlen auf der Stirn von Statikern erscheinen, weil Gebäude sehr ungleichmäßig von mächtigen Verwehungen beeinflusst werden. Den Einwand, dass dies bevorzugt Themen für das Bergland sind kann man zwar einwerfen, sollte sich dann aber z.B. das Ereignis Anfang Februar 2021 über der nördlichen und östlichen Mitte Deutschlands nochmal in Erinnerung rufen, wo es auch im Tiefland beachtliche Neuschneemengen gab. Auch aktuell treten in Teilen Dänemarks und Südnorwegens erhebliche Schneemassen auf.

Doch nicht genug, dass sich Schnee anhäuft, nein, er hat auch die Eigenschaft bei entsprechend kalten Temperaturwerten aufgewirbelt zu werden, was zu teils erheblichen Sichteinschränkungen führen kann (englisch „blowing snow„).

Doch wie wird der Schnee überhaupt verfrachtet?

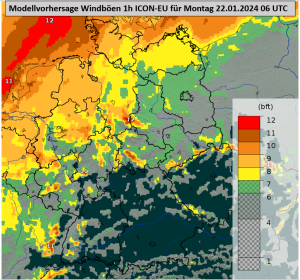

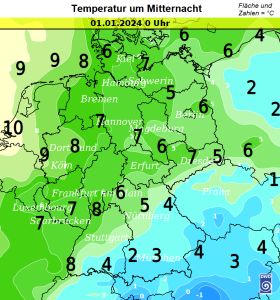

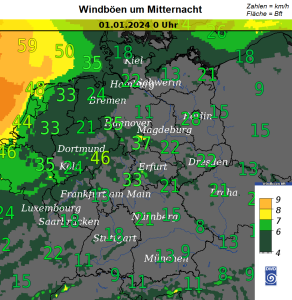

Der Hauptinitiator dafür ist natürlich der Wind, doch im Grunde muss die gesamte Schneephysik mit einbezogen werden, um über die „Verfrachtungsfreude“ des Schnees Auskunft geben zu können. Handelt es sich um frischen, „puderzuckerweichen“ Neuschnee mit einer Dichte von 50 bis 70 Kilogramm pro Kubikmeter, oder aber um einen sehr feuchten Nassschnee mit einer Dichte irgendwo zwischen 300 und 400 Kilogramm pro Kubikmeter? Frisch gefallener Schnee kann bereits ab einer Windgeschwindigkeit von 20 km/h (Bft 3 bis 4) bewegt werden, während derselbe Schnee mit einer gefrorenen Kruste erst ab Sturmböen (Bft 9) erodiert. Und es geht noch weiter mit den Fragen. Handelt es sich um älteren Schnee, frisch gefallenen Neuschnee, wie sieht das vertikale Temperaturprofil der Schneedecke aus, wie ist die Luftfeuchte bzw. die Windgeschwindigkeit beim Fallen des Schnees gewesen, wie entwickelten sich Temperatur und Taupunkt seit dem Schneefallereignis und so weiter und so fort.

Diese unvollständige Aufzählung zeigt einige der Punkte, die entscheiden, ab wann die kritische Windgeschwindigkeit erreicht wird, um den Schnee anzuheben. Bei entsprechend starken Winden kann auch eine verkrustete und gesetzte Schneeoberfläche regelrecht abgerieben werden mit dem Ergebnis, dass auf einmal Verwehungen eintreten. Wenn es darum geht die Entwicklung von Schneeverwehungen zu verhindern, dann müssen auch klimatologisches bzw. Lokalwissen, z.B. der bevorzugten Windrichtung oder lokaler orografischer Verstärkungseffekte des Windes, mit einfließen.

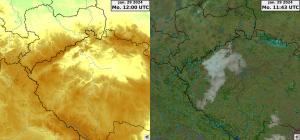

Es beginnt alles mit dem sogenannten „Rollen, Kriechen“ bzw. englisch „creep“ und das bei Windgeschwindigkeiten im soliden Bft 4 bis 5 Bereich (20 bis knapp 40 km/h). Die oben aufliegenden Kristalle (oder nennen wir sie lieber allgemein „Schneepartikel“, da sie beim Rollen über den Boden ihre Statik und Aussehen rasch durch Abbruch etc. verändern) beginnen sich zu bewegen. Auch wenn sie bei solchen Windgeschwindigkeiten grundsätzlich nicht weit kommen, so macht es hier die Dauer des Windereignisses aus, sodass permanent Schneepartikel freigesetzt werden. Kleinste Hindernisse können hier zur Bildung von Verwehungen gut sein, wie z.B. der eigene Fußabdruck im Schnee, der bereits ein ausreichendes Hindernis darstellt. Die Höhe des aufgewirbelten Schnees ist mit rund 1 cm für den Straßenverkehr vernachlässigbar. Ein Beispiel dieses Vorgangs kann im Bild 2 bestaunt werden, wenngleich der Übergang der Verfrachtungsschritte fließend und somit eine klare Trennung nicht selten schwer möglich ist.

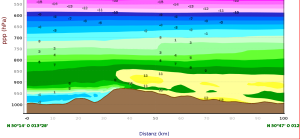

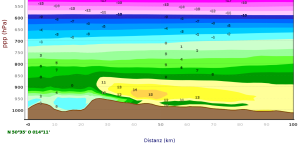

Der nächste Schritt der Verfrachtung beginnt im Übergangsbereich von Bft 5 zu Bft 6 (30 bis 50 km/h) und fand unter dem englischen Namen „saltation“ Eintrag in die meteorologische Enzyklopädie. Bei diesen Windgeschwindigkeiten beginnt der Wind zunehmend auch unter die Kristalle zu greifen bzw. diese anzuheben, sodass diese nun beginnen zu schweben. Dabei legen sie den Wind- und Gravitationskräften folgend deutlich weitere Strecken zurück, wenngleich letztendlich die Gravitationskraft noch überwiegt und somit die Trajektorien immer zur Erdoberfläche zeigen (sie hüpfen). Dieser Prozess sorgt für eine Verfrachtungshöhe von bis zu 1 m über Grund mit einer entsprechenden horizontalen Verlagerung. Wenn die Partikel wieder auf die Schneeoberfläche auftreffen, werden zusätzliche Partikel freigesetzt: Es findet also somit eine Vervielfachung der Partikel statt. Die Sichteinschränkung fällt je nach Flughöhe meist nur gering aus, dennoch können die Konturen, z.B. der Straße, teils verschwinden.

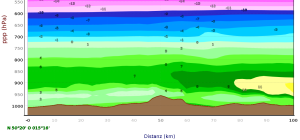

Zuletzt setzt bei Windgeschwindigkeiten ab Bft 7 (ab 50 km/h) die sogenannte „Suspension“ oder „turbulente Diffusion“ ein, die auch verantwortlich für das „blowing snow„-Kriterium ist. Dieses Kriterium lautet bei der National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA: Anheben des Schnees auf mindestens 1.8 m über Grund. Die nun zunehmend turbulente Strömung hebt die Partikel in die Luft, zumeist bis rund 2 m über Grund, wobei proportional die größte Schneeverfrachtung bis 1 m über Grund beobachtet wird.

Wenn nun die Strömung z.B. hinter Hindernissen abreißt, kann es zu einer verstärkten Ablagerung der Partikel und somit zur Bildung von Schneeverwehungen kommen. Fragen Sie sich doch das nächste Mal bei der Sichtung einer Verwehung in der Nähe eines Hindernisses, woher der Wind kommen musste, um diese Verwehung zu formen.

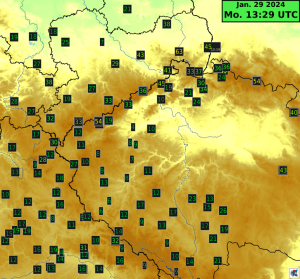

Bei solchen Bedingungen möchte man sich nicht mehr auf einer abgeschiedenen Landstraße aufhalten, denn die Sichteinschränkungen können erheblich sein, wie in der folgenden Bildcollage zu erkennen ist.

Neben der Bildung von Schneeverwehungen sorgt der aufgewirbelte Schnee auch für erhebliche Sichteinschränkungen, was u.a. daran liegt, dass der Wind während eines Ereignisses in der Grenzschicht stark variiert (bei Messungen mit Werten von 30 bis 50% des Mittelwindes festgelegt). Das bedeutet bei einem Wind von 60 km/h mit einer Variabilität von 40% eine Sichtschwankung zwischen 16 m und 1100m. Dies zeigt, wie gefährlich so eine Situation werden kann und man immer wieder mehr oder weniger orientierungslos der Naturgewalt ausgesetzt ist.

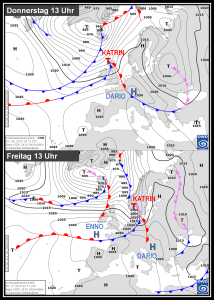

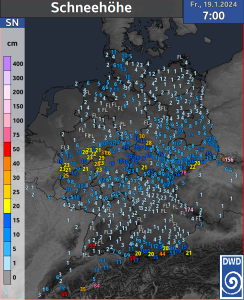

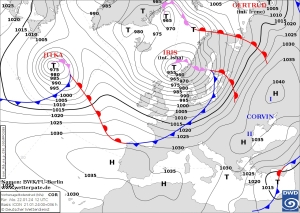

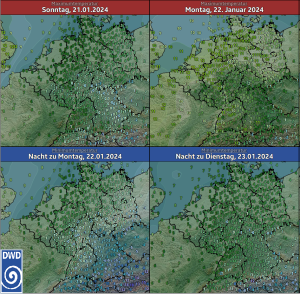

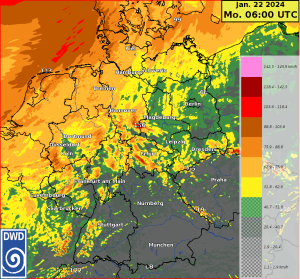

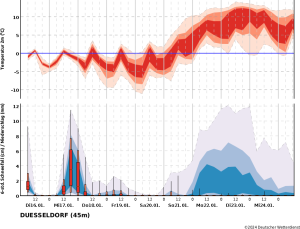

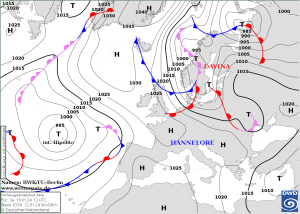

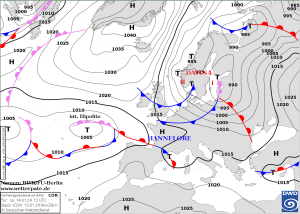

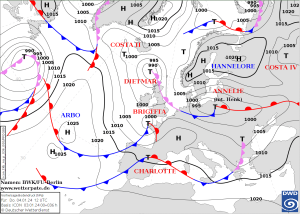

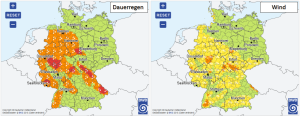

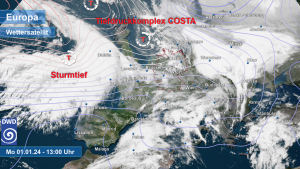

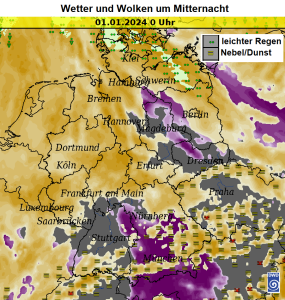

Ob nervig oder schön zu beobachten, ohne Schnee klappt es nicht. Doch lange muss man nun nicht darauf warten. Bereits heute fällt im Norden und am Wochenende auch im Süden mehr oder weniger Schnee, sodass man wenigstens dort den Wandel der Schneedecke beobachten kann.

Dipl.-Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 05.01.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst