YLENIA und ZEYNEP: Ein Update

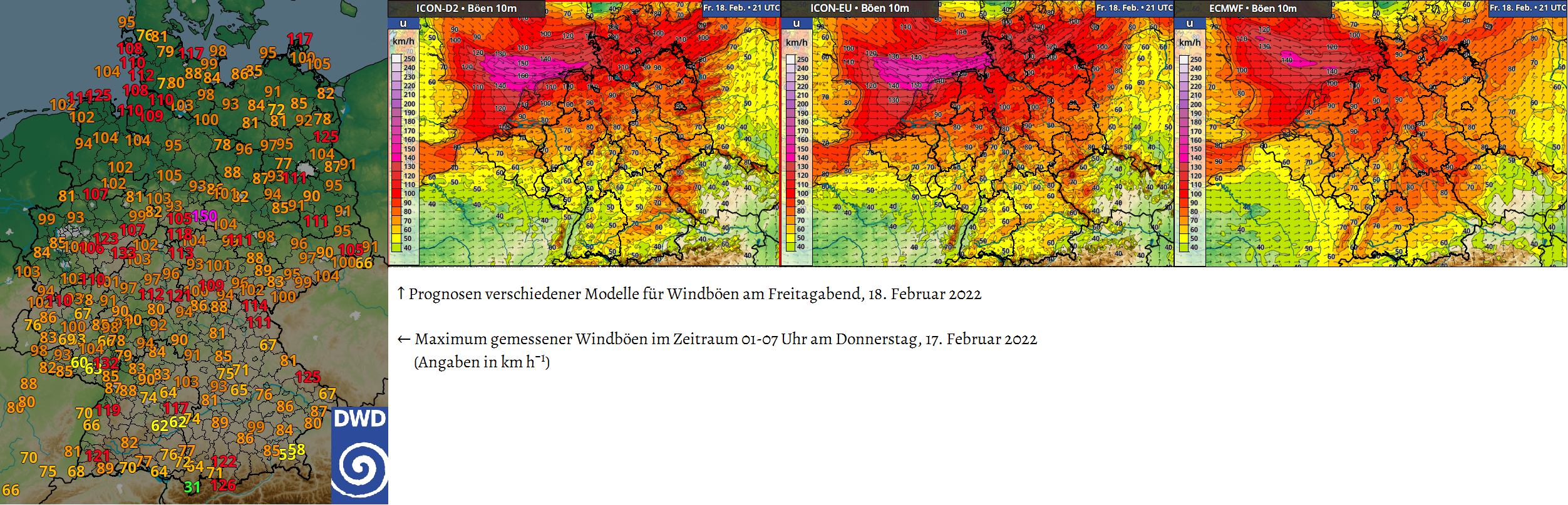

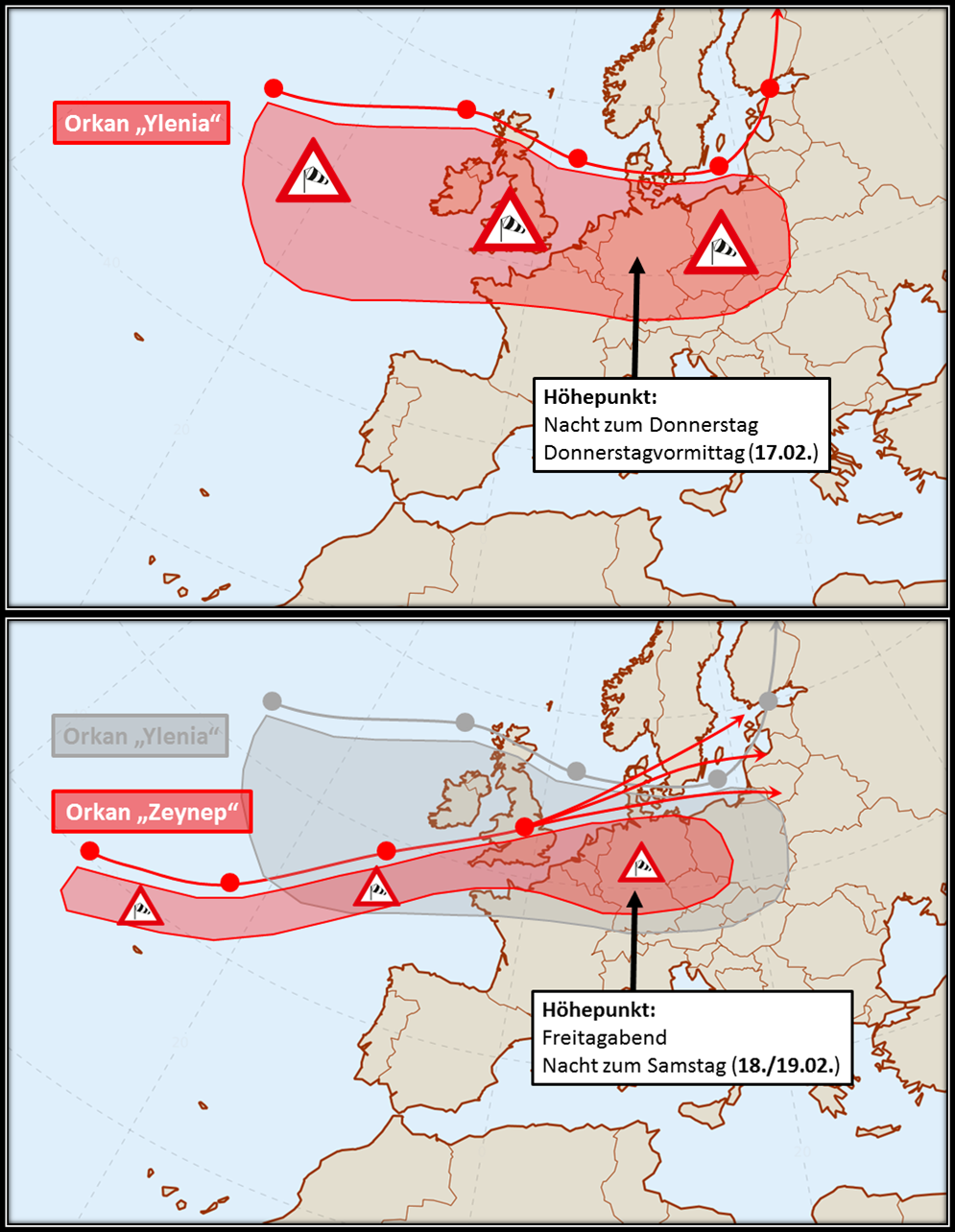

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes ist Tief YLENIA (international: DUDLEY) bereits auf dem Weg ins Baltikum. Die vergangene Nacht zum heutigen 17. Februar 2022 brachte dabei vor allem im Zuge der von Nord nach Süd ziehenden Kaltfront verbreitet schwere Sturm- und orkanartige Böen. Spitzenreiter war dabei – einmal mehr – der Brocken, auf dem extreme Orkanböen von über 150 km/h gemessen wurden. Auch sonst waren vor allem die Gipfellagen der Mittelgebirge von Orkanböen betroffen, so zum Beispiel der Kahle Asten (NRW) mit 133 km/h, der Weinbiet (RLP) mit 132 km/h und der Große Arber (BY) mit 125 km/h. Aber auch in tieferen Lagen konnten bemerkenswerte Windspitzen gemessen werden, so zum Beispiel in Angermünde (BB) 125 km/h, Arnsberg (NRW) 123 km/h und in Göttingen (NI) 117 km/h.

Die durch YLENIA verursachte Sturmlage setzt sich im aktuellen Tagesverlauf fort. Insbesondere sorgt der nachfolgende Durchzug eines Bodentroges vor allem im Nordosten wiederholt für das Auftreten von orkanartigen Böen. So wurden zum Beispiel im Vormittagsverlauf am Berliner Flughafen BER nochmals 113 km/h gemessen.

Allmählich schwächt sich mit fortschreitender Tagesdauer die Windlage ab. Zuerst macht sich das vor allem im Südwesten bemerkbar. Aber auch im Nordseeumfeld verliert der Wind allmählich an Kraft. Gegen Abend ist dann der Wind nur noch im Osten spürbar. Dort nimmt der Wind im Laufe der Nacht zum Freitag ebenfalls endgültig ab.

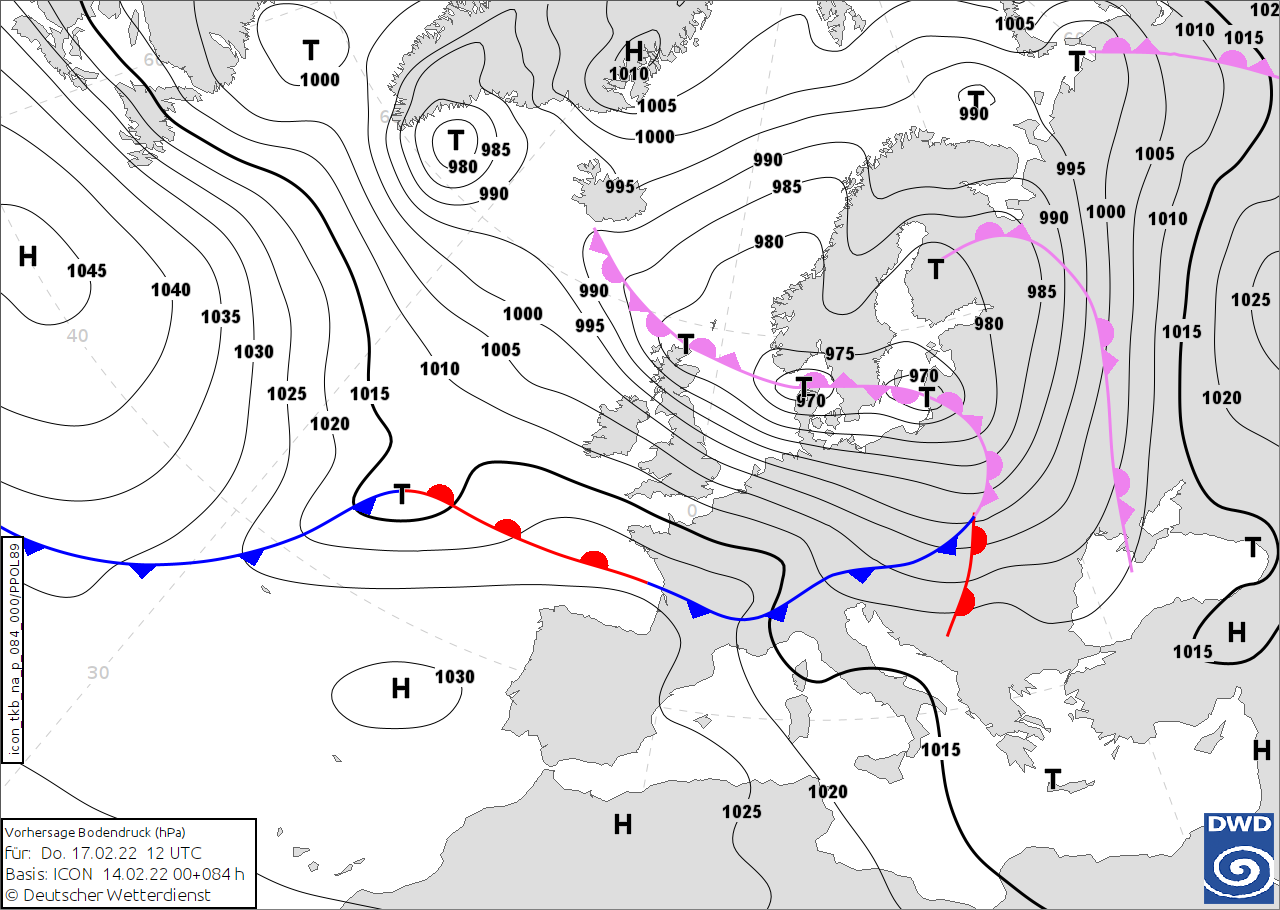

Am morgigen Freitag droht aber – wie bereits im gestrigen Thema des Tages (16.02.2022) erläutert – schon das nächste Ungemach. Von der Nordsee her nähert sich dann mit ZEYNEP (international: EUNICE) das nächste Orkantief. Mittlerweile haben sich die Modellprognosen soweit angenähert, dass man inzwischen hinreichende Sicherheit bezüglich der Vorhersage hat. Ab den Mittagsstunden nimmt der Wind von Westen sehr rasch zu. Dann kommt es zunächst an der von West nach Ost durchziehenden Kaltfront verbreitet zu Sturm- bzw. schweren Sturmböen mit Windspitzen um 90 km/h. Während im Süden der Wind nach dem Durchzug dann relativ rasch wieder abflaut, aber in Böen durchaus weiter ziemlich frisch wehen kann, setzt sich die Sturmlage weiter nördlich fort.

Vor allem im nördlichen Drittel Deutschlands treten dabei schwere Sturm- oder orkanartige Böen auf. Die Windspitzen liegen dabei voraussichtlich im Bereich von 90 bis 110, vereinzelt auch bei 120 km/h. Mit Annäherung des Tiefs dreht der Wind über der Nordsee dann zusehends auf Nordwest und trifft dort unter anderem auf die Elbmündung. In der Folge muss vor allem entlang der ostfriesischen Küste bis zur Elbe vorübergehend mit extremen Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten jenseits von 140 km/h gerechnet werden. Dementsprechend groß ist damit einhergehend auch das Sturmflutrisiko vor allem im Bereich der Elbe.

Im Laufe der Nacht zum Samstag zieht ZEYNEP dann weiter rasch ostwärts. Das Sturmfeld verlagert sich damit ebenfalls relativ zügig. Während an der Nordsee der Wind langsam etwas nachlässt, ist vor allem von der Ostsee bis nach Brandenburg hinein auch noch in der zweiten Nachthälfte mit orkanartigen Böen zu rechnen. Erst gegen Morgen lässt auch hier der Wind allmählich nach, insgesamt bleibt es aber auch noch im Laufe des Samstags weiter stürmisch. Dann werden allerdings keine unwetterartigen Windgeschwindigkeiten mehr erreicht.

M.Sc. Felix Dietzsch

Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach, den 17.02.2022

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst